【Nat. Mater.】葡萄糖酸锌的妙用,不仅可以作为多功能药物递送平台,还具有增强抗肿瘤免疫的潜力

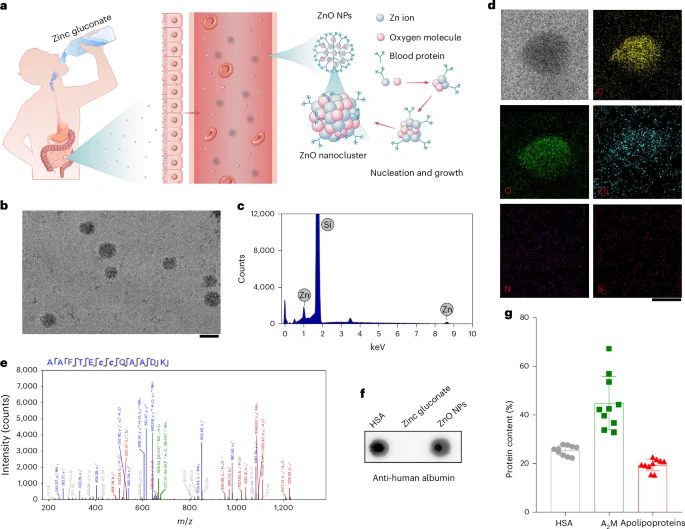

近日,一项关于口服葡糖糖酸锌的文章引起了读者的关注,葡萄糖酸锌作为常见的补充剂,竟然能够在肾肿瘤治疗中发挥作用,研究结果表明,口服葡萄糖酸锌补充剂在人体血浆中会与蛋白质结合,自发形成氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)。这些纳米颗粒具有独特的靶向性,能够选择性地积累在肾肿瘤组织中,并显著增强抗肿瘤免疫反应,该结果以“Zinc nanoparticles from oral supplements accumulate in renal tumours and stimulate antitumour immune responses”为题发表在《Nature Materials》上。那么锌到底是什么,葡萄糖酸锌又是什么,人为什么要补充锌呢,是不是锌越多越好呢,阅读本文,或许你能找到答案。

一、引言

在人体的微观世界中,有一种元素虽含量微小,却扮演着举足轻重的角色,它就是锌。锌是人体必需的微量元素之一,广泛参与生命活动的各个阶段。而葡萄糖酸锌作为锌的一种常见补充形式,更是走进了千家万户。本文将深入探讨锌的生理功能、缺乏与过量的影响,以及葡萄糖酸锌的特点和应用,带您走进锌的世界。

二、锌的发现与命名

锌的发现可以追溯到古代。早在公元前4世纪,印度的文献中就有关于锌的记载。然而,锌作为独立元素被科学界确认是在1746年,由德国化学家安德里亚斯·西格蒙德·马格拉夫首次分离出纯锌。锌的英文名称“Zinc”来源于德语单词“Zink”,而其元素符号为“Zn”,原子序数为30。

三、锌在人体中的生理功能

(一)酶的活性中心

锌是人体内200多种酶的组成成分或激活剂。这些酶参与了几乎所有的代谢过程,包括蛋白质合成、脂肪代谢、碳水化合物分解等。例如,碳酸酐酶是一种含锌的酶,它在人体中负责催化二氧化碳和水反应生成碳酸,这一过程对于维持人体酸碱平衡至关重要。锌通过与酶的活性中心结合,稳定酶的结构,使其能够高效地催化反应进行。

(二)免疫系统

锌对免疫系统的正常功能起着关键作用。它参与免疫细胞的发育、分化和激活。例如,锌能够促进T细胞的成熟和增殖,T细胞是人体免疫系统中识别和攻击病原体的重要细胞。当人体缺乏锌时,T细胞的数量和功能会受到严重影响,导致免疫力下降,容易感染各种疾病。此外,锌还参与抗体的合成,抗体是免疫系统识别和清除病原体的关键分子。

(三)生长发育

锌在人体的生长发育过程中扮演着不可或缺的角色。对于儿童来说,锌是骨骼生长和发育的重要元素。它参与骨胶原的合成,骨胶原是骨骼的主要有机成分,为骨骼提供了弹性和韧性。锌还能促进软骨细胞的增殖和分化,软骨是骨骼生长的支架。在青春期,锌对于生殖系统的发育也至关重要。例如,锌能够调节性激素的合成和分泌,性激素是青春期生殖器官发育和第二性征出现的关键因素。

(四)皮肤健康

锌对皮肤的健康有着多方面的积极影响。它参与皮肤细胞的生长和修复,维持皮肤的完整性。当皮肤受到损伤时,锌能够促进伤口愈合。锌还能调节皮肤的油脂分泌,对于预防痤疮等皮肤问题有重要作用。此外,锌具有抗氧化作用,能够清除皮肤中的自由基,减缓皮肤衰老。

(五)味觉与嗅觉

锌在味觉和嗅觉的正常功能中起着关键作用。味觉和嗅觉是人体感知外界食物和环境的重要感觉。锌能够调节味觉受体的活性,使人们能够正常地感知食物的味道。当人体缺乏锌时,会出现味觉减退甚至丧失的情况。同样,锌也参与嗅觉神经的发育和功能维持,缺乏锌会导致嗅觉障碍。

四、锌的来源与人体需求

(一)食物来源

锌主要存在于动物性食物中。红肉是锌的优质来源,如牛肉、羊肉和猪肉。这些肉类中的锌含量较高,且吸收率也较高。例如,100克牛肉中大约含有4 - 7毫克的锌。海鲜也是锌的良好来源,特别是牡蛎,其锌含量极高,每100克牡蛎中锌含量可达70 - 100毫克。此外,动物肝脏、蛋类和奶制品中也含有一定量的锌。植物性食物中锌的含量相对较低,且吸收率也较低。例如,全麦面包、坚果和豆类中虽然含有锌,但由于植物中的植酸等成分会与锌结合,影响其吸收。

(二)人体对锌的需求

人体对锌的需求因年龄、性别和生理状态而异。根据中国营养学会的推荐,成年男性每天锌的推荐摄入量为12.5毫克,成年女性为7.5毫克。孕妇和哺乳期妇女对锌的需求会增加,因为锌对于胎儿的生长发育和母乳的营养成分至关重要。例如,孕妇在妊娠中期和晚期,每天锌的推荐摄入量增加到16.5毫克,哺乳期妇女每天需要摄入21.5毫克锌。儿童对锌的需求也因年龄而异,婴儿每天需要3 - 5毫克,随着年龄的增长,锌的需求量会逐渐增加。

五、锌缺乏症及其危害

(一)锌缺乏的原因

锌缺乏可能由多种原因引起。最常见的原因是饮食摄入不足。如果长期食用以植物性食物为主的饮食,且不注意搭配富含锌的食物,就容易导致锌摄入不足。此外,某些疾病也会影响锌的吸收和利用。例如,肠道疾病会导致锌的吸收障碍,肾脏疾病会使锌从尿液中过度丢失。还有一些特殊人群,如老年人、素食者和孕妇,由于生理或饮食习惯的原因,更容易出现锌缺乏。

(二)锌缺乏的症状

锌缺乏会对人体的多个系统产生不良影响。在儿童中,锌缺乏会导致生长迟缓、发育不良和智力发育障碍。儿童可能会出现食欲不振、味觉和嗅觉减退,甚至出现异食癖,如喜欢吃泥土、纸张等非食物物质。在免疫系统方面,锌缺乏会导致免疫力下降,儿童容易反复感染呼吸道疾病、腹泻等。对于成年人来说,锌缺乏可能会导致皮肤干燥、粗糙,伤口愈合缓慢。男性可能会出现性功能减退、精子数量减少等问题。此外,锌缺乏还可能导致脱发、视力下降、味觉和嗅觉障碍等症状。

(三)锌缺乏的预防和治疗

预防锌缺乏的关键是合理膳食。应保证摄入足够的富含锌的食物,如红肉、海鲜、动物肝脏等。对于素食者,可以通过食用豆类、坚果和全谷物等植物性食物来补充锌,同时可以适当增加维生素C的摄入,以提高锌的吸收率。对于已经出现锌缺乏症状的人群,可以在医生的指导下补充锌制剂。补充锌制剂时,应注意选择合适的剂量和形式,避免过量补充。

六、锌过量的危害

(一)锌过量的原因

锌过量通常是由于长期过量补充锌制剂或误食含锌量极高的物质引起的。例如,一些人为了预防感冒或促进生长发育,自行大量服用锌补充剂,而没有遵循医生的建议。此外,某些工业污染也可能导致环境中锌含量过高,从而通过食物链进入人体。

(二)锌过量的症状

锌过量会对人体产生多种不良影响。首先,它会对胃肠道产生刺激作用,引起恶心、呕吐、腹痛和腹泻等症状。长期过量摄入锌还会影响其他微量元素的吸收和利用,如铁和铜。铁是人体合成血红蛋白的重要元素,铜参与多种酶的合成。锌过量会导致铁和铜的吸收减少,从而引发贫血和神经系统疾病。此外,锌过量还可能对免疫系统产生抑制作用,降低人体的免疫力。

(三)锌过量的预防和处理

预防锌过量的关键是合理补充锌。在补充锌制剂时,应严格按照医生的建议进行,不要自行增加剂量或长期服用。如果出现锌过量的症状,应立即停止补充锌制剂,并及时就医。医生可能会根据症状的严重程度采取相应的治疗措施,如洗胃、补液等。

七、葡萄糖酸锌:锌的补充形式

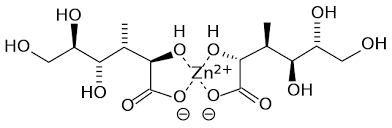

(一)葡萄糖酸锌的化学结构与性质

葡萄糖酸锌是一种有机锌化合物,化学式为C12H22O14Zn。它是由葡萄糖酸和锌离子结合而成的化合物。葡萄糖酸锌具有良好的溶解性和稳定性,这使得它在口服补充锌时具有较高的生物利用度。与无机锌盐(如硫酸锌)相比,葡萄糖酸锌对胃肠道的刺激性较小,因此更适合长期服用。

(二)葡萄糖酸锌的吸收与代谢

葡萄糖酸锌在胃肠道中被吸收后,锌离子会进入血液循环,然后被运输到全身各个组织和器官。在体内,锌离子参与各种生理过程,如酶的活性调节、免疫功能维持等。未被利用的锌会通过尿液和粪便排出体外。葡萄糖酸锌的吸收率相对较高,一般可以达到30% - 50%。其吸收过程主要发生在小肠,小肠中的锌转运蛋白会将锌离子转运到血液中。

(三)葡萄糖酸锌的应用

葡萄糖酸锌主要用于预防和治疗锌缺乏症。它常被制成口服制剂,如葡萄糖酸锌口服液、葡萄糖酸锌颗粒和葡萄糖酸锌片等。这些制剂适用于儿童和成人,尤其适合儿童使用,因为其口感较好,易于接受。此外,葡萄糖酸锌还可以用于治疗痤疮等皮肤问题。痤疮的发生与皮脂腺分泌旺盛有关,而锌能够调节皮脂腺的分泌,减少油脂的产生,从而缓解痤疮症状。在一些护肤品中,也会添加葡萄糖酸锌成分,以发挥其抗炎和抗氧化作用。

(四)葡萄糖酸锌的注意事项

虽然葡萄糖酸锌是一种相对安全的锌补充剂,但在使用时仍需注意一些事项。首先,应严格按照说明书或医生的建议进行服用,避免过量补充。其次,葡萄糖酸锌可能会与某些药物发生相互作用。例如,它可能会影响四环素类抗生素的吸收,因此在服用四环素类药物时,应避免同时服用葡萄糖酸锌。此外,患有肾脏疾病的人群应在医生的指导下谨慎使用葡萄糖酸锌,因为肾脏疾病可能导致锌的排泄减少,从而增加锌中毒的风险。

八、锌与现代医学研究

(一)锌与疾病治疗

近年来,锌在疾病治疗中的作用引起了医学界的广泛关注。研究表明,锌在某些疾病的治疗中具有辅助作用。例如,在癌症治疗中,锌能够调节细胞的抗氧化防御系统,减轻化疗药物对正常细胞的损伤。此外,锌还参与细胞凋亡的调节,有助于清除癌变细胞。在糖尿病治疗中,锌能够调节胰岛素的合成和分泌,改善胰岛素抵抗。一些研究发现,补充锌制剂可以降低糖尿病患者的血糖水平,减少并发症的发生。

(二)锌与衰老

锌与人体衰老的关系也成为研究的热点。随着年龄的增长,人体对锌的吸收和利用能力会逐渐下降。锌的缺乏会导致细胞的抗氧化能力减弱,自由基积累增多,从而加速细胞的衰老。研究表明,适量补充锌可以提高老年人的免疫力,改善认知功能,延缓衰老过程。锌还能够促进胶原蛋白的合成,保持皮肤的弹性和光泽,减少皱纹的出现。

(三)锌与营养补充

在营养补充领域,锌的研究也在不断深入。科学家们正在探索如何通过优化锌的补充形式和剂量,提高锌的生物利用度。例如,一些新型的锌补充剂正在研发中,这些补充剂通过特殊的包裹技术,能够更好地保护锌离子,使其在胃肠道中更有效地被吸收。此外,研究人员还在研究锌与其他营养素的协同作用。例如,锌与维生素A、维生素C等营养素共同作用,能够更好地发挥免疫调节和抗氧化功能。

九、锌与环境

(一)锌的环境分布

锌是地壳中常见的元素之一,广泛存在于土壤、水和空气中。在自然环境中,锌主要来源于岩石的风化和火山喷发。然而,人类活动也对锌的环境分布产生了重要影响。工业生产过程中,如金属冶炼和电镀,会产生大量的含锌废水和废气。这些含锌污染物如果未经处理就排放到环境中,会导致土壤和水体的锌污染。

(二)锌污染的危害

锌污染对生态系统和人类健康都可能产生不良影响。在土壤中,过量的锌会影响植物的生长和发育。锌能够抑制植物根系的生长,降低植物对养分的吸收能力。此外,锌还可能通过食物链进入动物体内,最终影响人类健康。在水体中,锌污染会对水生生物产生毒性作用。高浓度的锌会导致鱼类和浮游生物的死亡,破坏水生生态系统的平衡。

(三)锌污染的治理

为了减少锌污染对环境的影响,各国采取了一系列治理措施。在工业生产中,加强含锌废水和废气的处理是关键。例如,采用沉淀法、离子交换法等技术去除废水中的锌离子。对于受污染的土壤和水体,可以通过植物修复和化学修复等方法进行治理。植物修复是利用植物对锌的吸收和积累能力,将土壤中的锌转移到植物体内,然后通过收割植物来去除土壤中的锌。化学修复则是通过添加化学试剂,将锌离子沉淀或固定在土壤中,减少其迁移和生物可利用性。

十、锌的未来研究方向

(一)锌的分子机制研究

未来,锌在细胞和分子水平上的作用机制将成为研究的重点。科学家们将进一步探索锌如何调节基因表达、细胞信号转导和蛋白质功能。例如,通过基因编辑技术和蛋白质组学技术,深入研究锌在细胞分化、增殖和凋亡中的作用机制。这将有助于开发针对锌相关疾病的新型治疗方法。

(二)锌与微生物的相互作用

锌与微生物之间的相互作用也是未来的研究方向之一。微生物在人体肠道中发挥着重要作用,锌可能通过调节肠道微生物的组成和功能,影响人体的健康。例如,锌可能影响益生菌的生长和代谢,从而调节肠道免疫功能和营养吸收。此外,锌在土壤和水体中的微生物转化过程也将受到关注,这有助于更好地理解锌在环境中的循环和生态效应。

(三)锌的个性化补充

随着精准医学的发展,锌的个性化补充将成为可能。通过基因检测和代谢组学分析,科学家们可以预测个体对锌的需求和吸收能力。这将为锌缺乏症的预防和治疗提供更加精准的方案。例如,对于某些基因型的个体,可能需要更高的锌摄入量才能维持正常的生理功能。

十一、结语

锌作为一种重要的微量元素,在人体健康和生态环境中都发挥着不可替代的作用。从酶的活性调节到免疫系统的维持,从皮肤健康到生长发育,锌都扮演着关键角色。葡萄糖酸锌作为锌的补充形式,为预防和治疗锌缺乏症提供了有效手段。然而,锌的合理补充和环境治理仍需引起足够的重视。未来,随着科学研究的不断深入,锌的奥秘将被进一步揭开,为人类健康和环境保护提供更多的支持。让我们珍惜这“微”力量,为健康和可持续发展贡献力量。

参考资料

van Tellingen, O., Yetkin-Arik, B., de Gooijer, M. C., Wesseling, P., Wurdinger, T., & de Vries, H. E. (2015). Overcoming the blood-brain tumor barrier for effective glioblastoma treatment. Drug Resistance Updates, 19, 1-12.

Birzu, C., French, P., Caccese, M., Cerretti, G., Idbaih, A., Zagonel, V., & Lombardi, G. (2020). Recurrent Glioblastoma: From Molecular Landscape to New Treatment Perspectives. Cancers (Basel), 13(1), 47.

Taylor, O. G., Brzozowski, J. S., & Skelding, K. A. (2019). Glioblastoma Multiforme: An Overview of Emerging Therapeutic Targets. Frontiers in Oncology, 9, 963.

Daneman, R., & Prat, A. (2015). The blood-brain barrier. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 7(1), a020412.

Kadry, H., Noorani, B., & Cucullo, L. (2020). A blood-brain barrier overview on structure, function, impairment, and biomarkers of integrity. Fluids and Barriers of the CNS, 17(1), 69.

Quail, D. F., & Joyce, J. A. (2017). The Microenvironmental Landscape of Brain Tumors. Cancer Cell, 31(3), 326-341.

Profaci, C. P., Munji, R. N., Pulido, R. S., & Daneman, R. (2020). The blood-brain barrier in health and disease: Important unanswered questions. Journal of Experimental Medicine, 217(4), e20190062.

Wu, D., Chen, Q., Chen, X., Han, F., Chen, Z., & Wang, Y. (2023). The blood-brain barrier: structure, regulation, and drug delivery. Signal Transduction and Targeted Therapy, 8(1), 217.

Wu, S. K., Tsai, C. L., Huang, Y., & Hynynen, K. (2020). Focused Ultrasound and Microbubbles-Mediated Drug Delivery to Brain Tumor. Pharmaceutics, 13(1), 15.

Qiu, Z., Yu, Z., Xu, T., Wang, L., Meng, N., Jin, H., & Xu, B. (2022). Novel Nano-Drug Delivery System for Brain Tumor Treatment. Cells, 11(23), 3761.

Patel, M. M., & Patel, B. M. (2017). Crossing the Blood-Brain Barrier: Recent Advances in Drug Delivery to the Brain. CNS Drugs, 31(2), 109-133.

Puris, E., Gynther, M., Auriola, S., & Huttunen, K. M. (2020). L-Type amino acid transporter 1 as a target for drug delivery. Pharmaceutical Research, 37(5), 88.

Lu, W. (2012). Adsorptive-mediated brain delivery systems. Current Pharmaceutical Biotechnology, 13(12), 2340-8.

Kang, Y. J., Cutler, E. G., & Cho, H. (2018). Therapeutic nanoplatforms and delivery strategies for neurological disorders. Nano Convergence, 5(1), 35.

Tortorella, S., & Karagiannis, T. C. (2014). Transferrin receptor-mediated endocytosis: a useful target for cancer therapy. Journal of Membrane Biology, 247(4), 291-307.

Prabhu, S., Goda, J. S., Mutalik, S., Mohanty, B. S., Chaudhari, P., Rai, S., Udupa, N., & Rao, B. S. S. (2017). A polymeric temozolomide nanocomposite against orthotopic glioblastoma xenograft: tumor-specific homing directed by nestin. Nanoscale, 9(30), 10919-10932.

Hettiarachchi, S. D., Graham, R. M., Mintz, K. J., Zhou, Y., Vanni, S., Peng, Z., & Leblanc, R. M. (2019). Triple conjugated carbon dots as a nano-drug delivery model for glioblastoma brain tumors. Nanoscale, 11(13), 6192-6205.

Zeng, X., Wang, Z., Zhao, A., Wu, Y., Wang, Z., Wu, A., Wang, Q., Xia, X., Chen, X., Zhao, W., Li, B., Lu, Z., Lv, Q., Li, G., Zuo, Z., Wu, F., Zhao, Y., Wang, T., Nie, G., Li, S., & Zhang, G. (2025). Zinc nanoparticles from oral supplements accumulate in renal tumors and stimulate antitumor immune responses. Nature Materials, 10.1038/s41563-024-02093-7.