【NSC通俗解读】🐝昆虫“冒牌货”的真相:3D打印揭开自然界伪装的奥秘!

你有没有注意过,有些像蜜蜂或黄蜂那样的昆虫,看起来凶神恶煞,其实却是温顺无害的“模仿者”?科学家把这种现象称为 “贝氏拟态” ——一种自然界的骗局:无害的物种通过模仿有毒或有攻击性的物种外表,从而吓退捕食者。

但有趣的是,这些“冒牌货”中,有的模仿得惟妙惟肖,有的却四不像。那问题来了:

为什么自然界会容许这种“不完美的伪装”存在呢?

英国剑桥大学的研究团队最近用3D打印技术展开了一项突破性研究,首次让我们“看见”了这背后的复杂逻辑。

🔍研究做了什么?

🧠提出的问题:

科学家想知道两个问题:

- 捕食者(比如鸟)到底能不能分辨这些“模仿者”与“真家伙”?

- 如果同时模仿多种危险昆虫,是不是会让模仿者更安全?

🛠️研究方法:

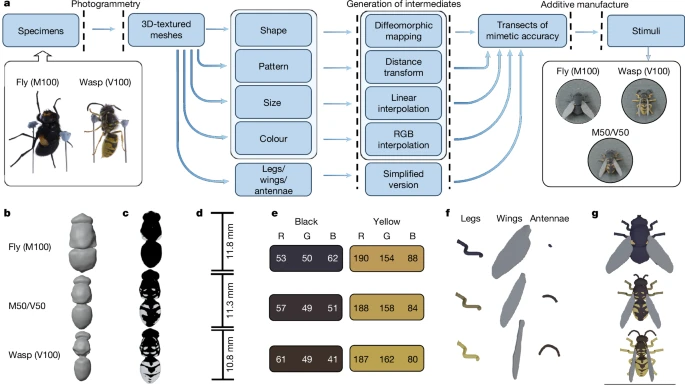

- 他们将黄蜂和拟态的“花蝇”等昆虫3D扫描建模,再“混合搭配”外形、颜色、大小和花纹,制作出一系列介于“真黄蜂”和“普通苍蝇”之间的假昆虫模型。

- 然后用高精度3D打印制造出上百个高仿真模型!

- 接下来,他们把这些模型放进森林里的小“试吃站”,观察野鸟在选择“吃”与“不吃”时的反应。

🐦研究发现了什么?

1️⃣ 鸟的眼力比你想象的强!

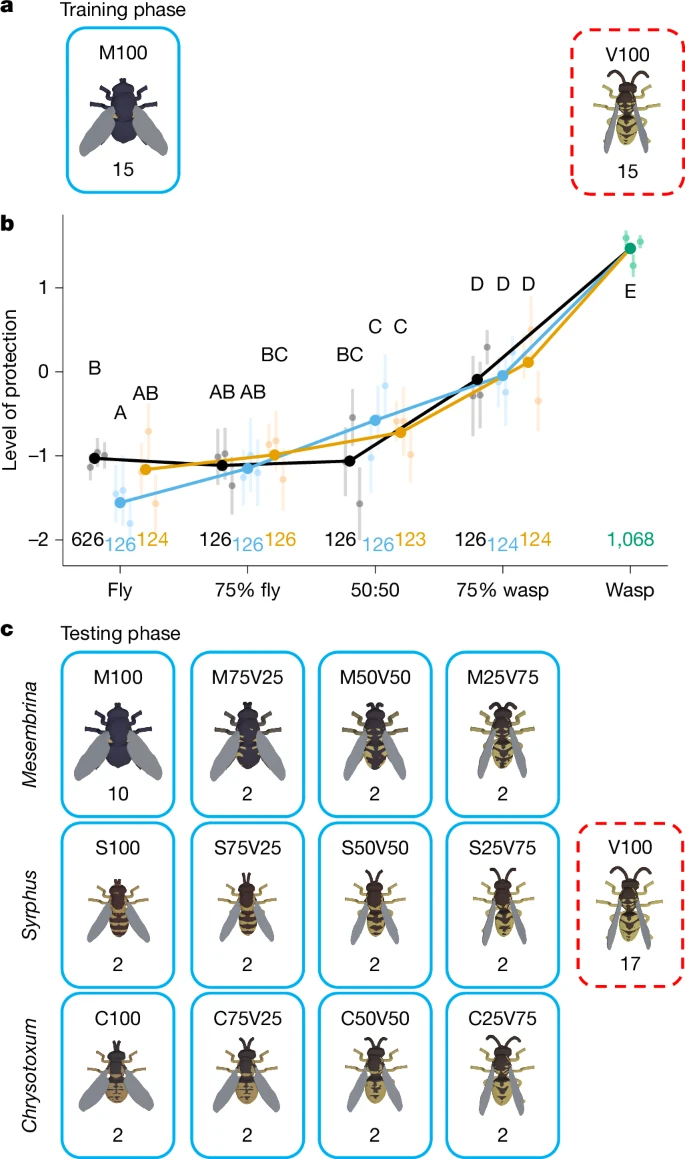

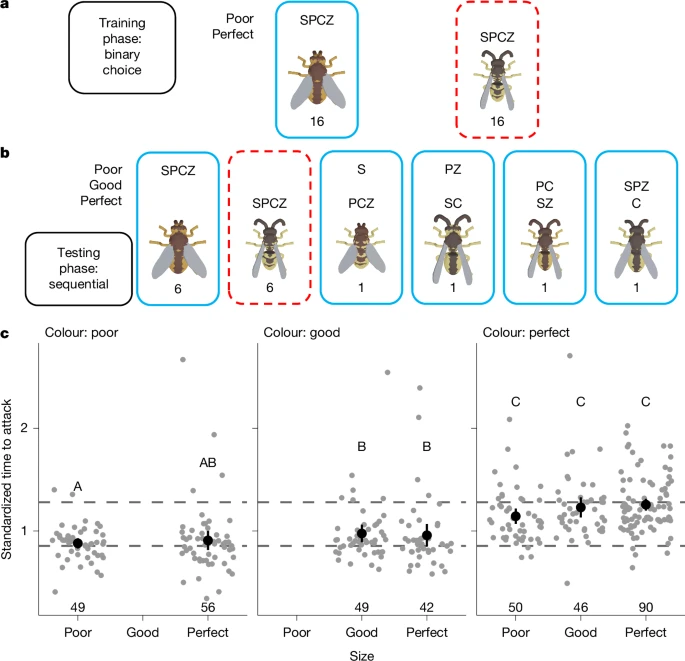

- 野鸟能非常灵敏地记住每种模型的长相,甚至能识别出颜色、大小的细微差别。

- 但对形状和花纹的敏感度比对颜色弱。

2️⃣ 模仿得越像,越能骗过捕食者!

- 那些“模仿得很像黄蜂”的模型,被鸟最后才敢碰。

- 不完美的“花蝇脸”则更容易被当成食物。

3️⃣ “两头讨好”的伪装并不见得更安全

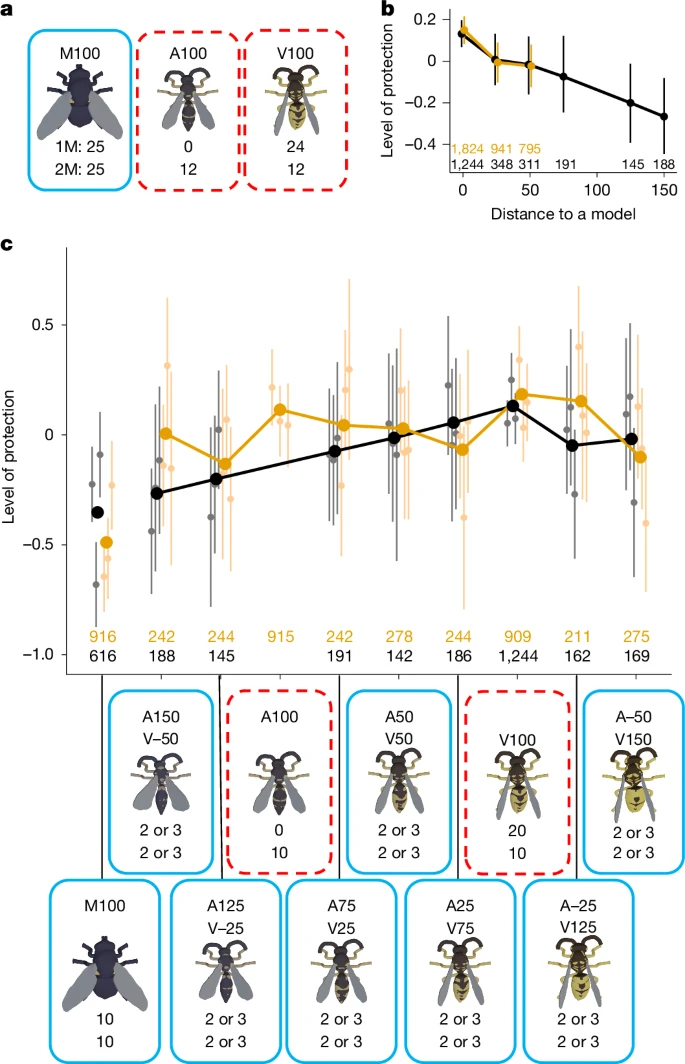

- 一种模型同时模仿两种黄蜂,结果并没有比单一模仿更让鸟混淆。

4️⃣ 不同捕食者的“审美”不一样!

- 比如螳螂、蜘蛛这些“昆虫捕食者”,对颜色敏感度比鸟类差,反而更容易被骗。

🌍这项研究对我们有什么意义?

✅ 重新认识自然界的智慧:

- 原来“拟态”不仅是形似,更是生存策略与认知博弈的结果。

- 有时候,“不像也能活下来”,可能是因为捕食者眼拙、懒得分辨,或者只是饿极了。

✅ 帮助我们更理解进化是怎么“选美”的:

- 模仿的程度不一定要“百分百”,只要达到捕食者的“心理安全线”就够了。

- 这在未来可能对人工智能图像识别、生物材料设计等都有启发。

✅ 让我们理解“多样性”背后的逻辑:

- 自然界的模仿者之所以千奇百怪,是因为他们面对的“观众”不同,每个捕食者都有自己的视觉偏好。

🐝一句话总结

自然界的伪装不只是“像不像”的问题,而是“能不能骗过观众”的心理博弈。3D打印让我们第一次全面“扫描”了这个生存游戏的版图。

如果你喜欢这类内容,欢迎关注科研趣味,带你探索更多来自《自然》《科学》《细胞》等顶刊中的奇妙研究世界🧪🧠🌍

参考文献

Taylor, C.H., Watson, D.J.G., Skelhorn, J. et al. Mapping the adaptive landscape of Batesian mimicry using 3D-printed stimuli. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09216-3