【Adv.Mater.】光亮度提升47倍!科学家给“显影剂”穿上“刷子”外衣,精准导航体内病灶

在医学影像领域,医生们一直梦想能拥有一双“透视眼”,可以清晰、实时地看清我们身体内部深处的病灶,比如隐藏的肿瘤或堵塞的血管。近年来,“第二近红外窗口(NIR-II)荧光成像”技术就让我们离这个梦想越来越近。它就像一台能穿透组织的“夜视仪”,为疾病的早期诊断和精准治疗带来了曙光。

然而,这台“夜视仪”需要一个给力的“照明弹”——荧光探针(或称造影剂)。目前常用的π共轭荧光探针虽然很优秀,但有个大问题:它们进入血液后,就像没加水的颜料一样,非常容易自己“黏”在一起(即π-π堆积),导致亮度大大降低 。更麻烦的是,这些“黏”成一团的大颗粒很容易被我们身体的“清洁工”——免疫系统(特别是肝脏)当作垃圾给清理掉 ,还没来得及到达病灶就“全军覆没”了。

巧妙的“瓶刷”策略:从“一根线”到“一把刷子”

为了解决这个难题,南方科技大学的田雷雷教授团队及其合作者们,开创性地提出了一种全新的设计策略。相关研究成果已发表在顶级期刊 Advanced Materials 上。

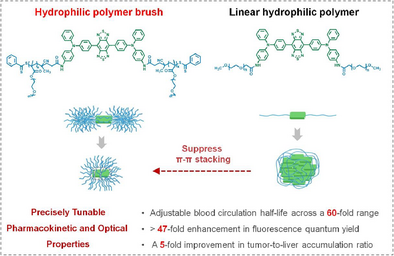

传统方法通常是给荧光分子接上一条长长的“高分子链条”(如线性PEG),像用一根线拴住它一样 。但这根“线”的保护能力有限,无法阻止荧光分子之间“黏”在一起。而这次,科学家们换了个思路:他们不用“线”,改用“刷子”!

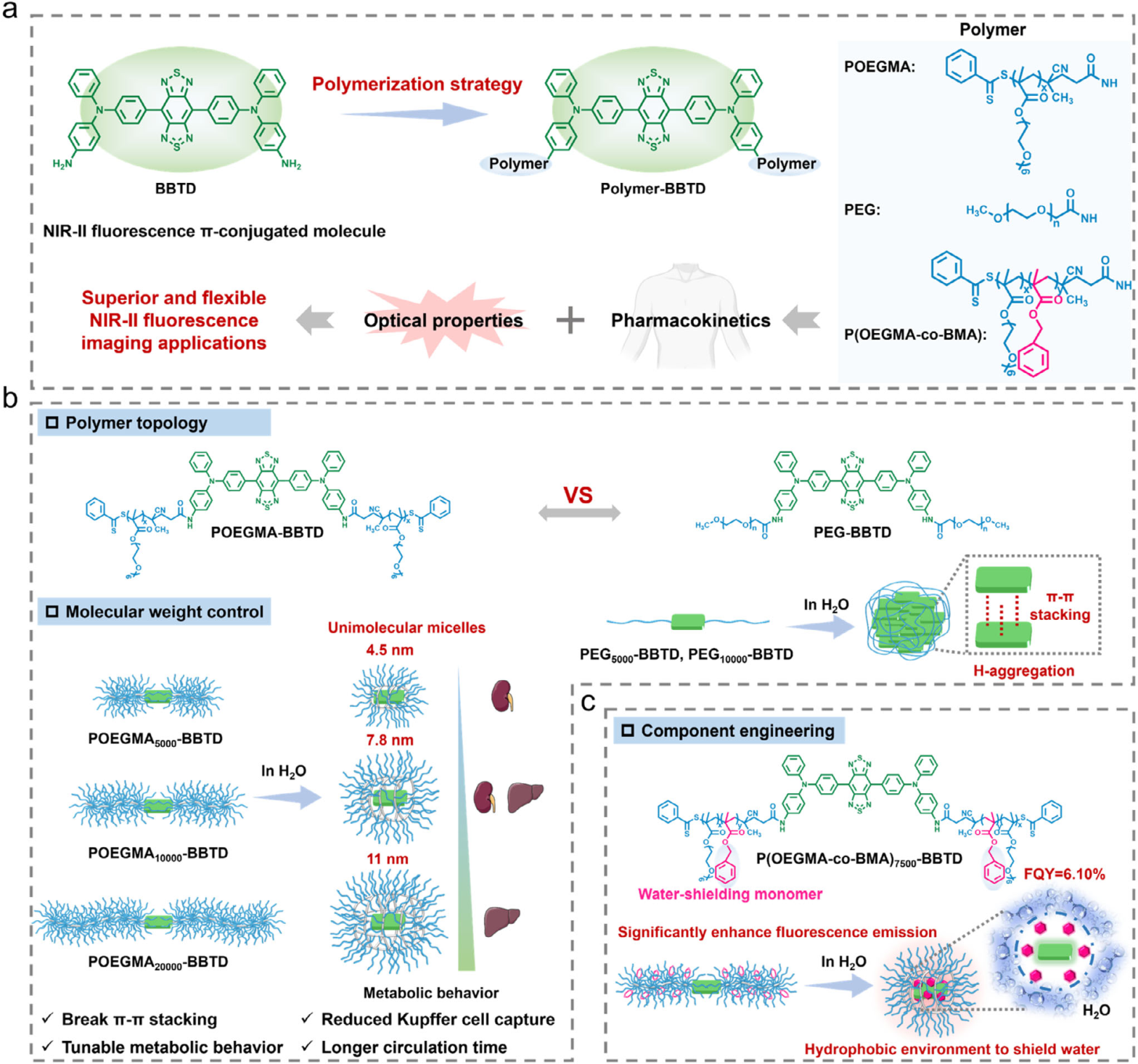

他们为核心的荧光分子(BBTD)接上了两把立体的“高分子刷”(POEGMA) 。这种刷子状的结构拥有浓密的“刷毛”,形成了一个强大的空间屏障,就像一个360度无死角的保护罩,从根本上阻止了荧光分子相互靠近和“黏连” 。

左边: 传统的线性链条(PEG-BBTD)无法阻止荧光分子堆积,形成不受控制的大聚集体。

右边: 全新的“刷子”外衣(POEGMA-BBTD)凭借其立体结构,有效阻止了堆积,让每个荧光分子都成为一个独立的、尺寸均一的“纳米小灯笼”(单分子胶束) 。

“超级探针”的诞生:三大超能力加持

这种巧妙的“刷子”设计,赋予了新型荧光探针三大超能力:

1. 尺寸精准可控,实现“定制化”体内巡航

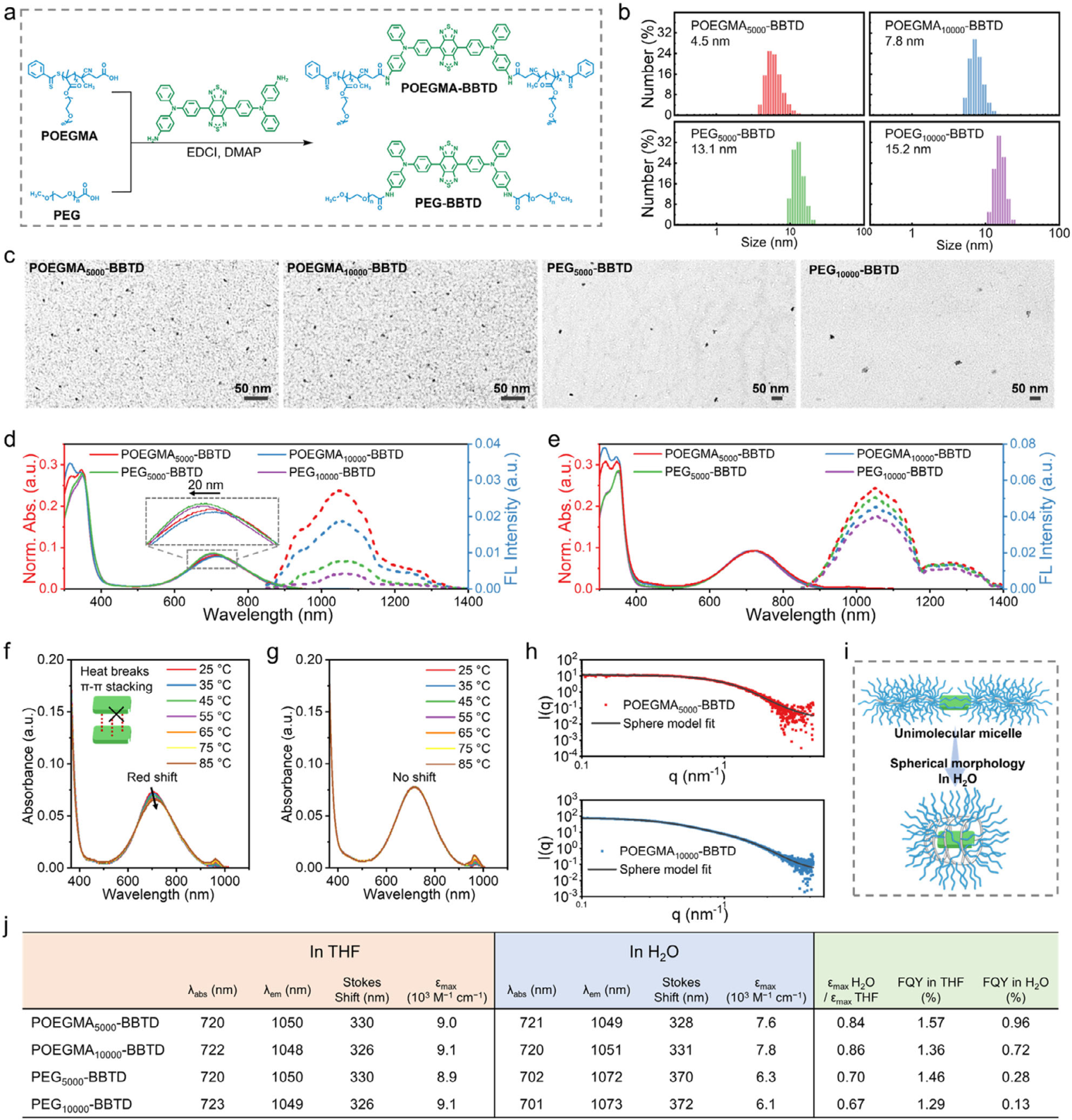

由于每个“刷子探针”都是一个独立的个体,科学家们发现,只要改变“刷子”的分子量大小(即“刷毛”的长度),就能像用遥控器一样,精准地调节探针的整体尺寸 。

这带来了巨大的优势:不同的尺寸,决定了它在体内的不同命运。

小尺寸版(~4.5 nm): 体积小,可以通过肾脏的“筛网”被快速代谢掉。这使它成为诊断肾功能的理想工具 。在实验中,研究人员能通过它清晰地观察到小鼠肾脏的损伤情况 。

大尺寸版(~11.0 nm): 体积较大,无法通过肾脏,因此能在血液中停留更长时间,拥有长达60倍可调的血液循环半衰期 。这为它抵达并富集在肿瘤部位提供了充足的时间 。

2. 超强“隐身”能力,肿瘤靶向效率飙升5倍

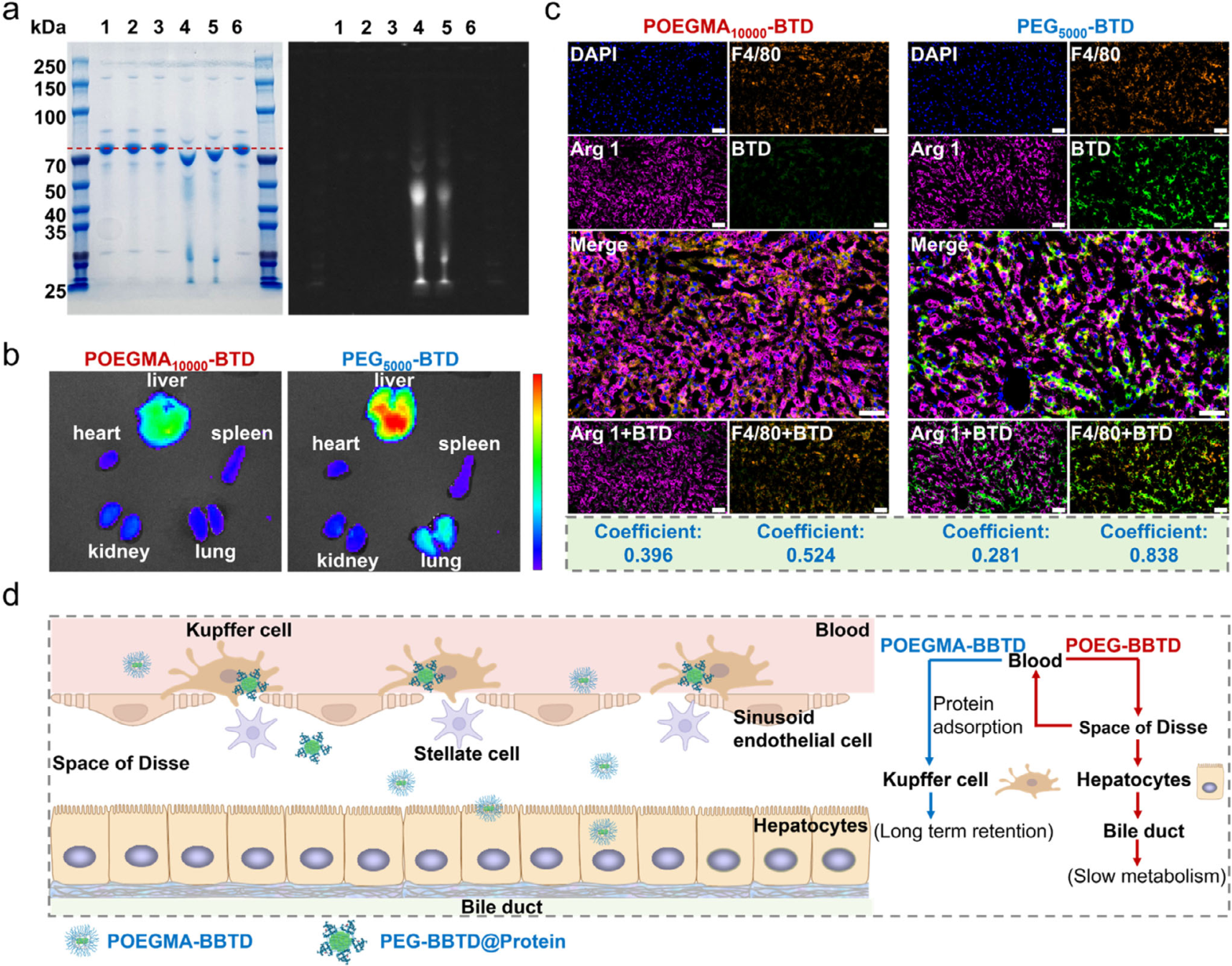

“刷子”浓密的“刷毛”不仅能阻止自身团聚,还能非常有效地抵抗血液中蛋白的吸附 。这相当于给探针穿上了一件完美的“隐身衣”,让它能够成功躲过肝脏等免疫器官的“雷达扫描”和清除 。

相比之下,传统“线性链条”探针很容易被肝脏捕获。实验数据显示,新型“刷子探针”在肿瘤部位的富集程度与在肝脏中的比例(T/L ratio),是传统探针的整整5倍 !这意味着更高的信噪比和更清晰的肿瘤成像。

3. 亮度惊人提升,点亮最细微的血管

解决了“抱团变暗”的问题后,探针的荧光亮度已经有了显著提升。但科学家们并未止步于此。他们通过在“刷子”的“刷毛”中加入一种疏水成分(BMA),为核心的荧光分子打造了一个隔绝水分子的“疏水微环境” 。  水分子是荧光的“天敌”,会“偷走”荧光分子的能量,使其变暗。有了这个“疏水保护罩”,荧光分子的能量被牢牢锁住,其荧光量子产率(衡量亮度的关键指标)飙升至6.10%,

水分子是荧光的“天敌”,会“偷走”荧光分子的能量,使其变暗。有了这个“疏水保护罩”,荧光分子的能量被牢牢锁住,其荧光量子产率(衡量亮度的关键指标)飙升至6.10%,

亮度相较于传统的聚集体探针,实现了惊人的47倍提升 !

凭借超高亮度,这种新型探针不仅能让肿瘤“无所遁形”,甚至能清晰地勾勒出小鼠大脑和后肢中极其微小的血管网络,其成像清晰度远超以往 。

结语

这项研究的意义远不止于开发了一款性能优越的荧光探针。它建立了一个通用的、可定制的平台 。科学家们未来可以通过调整“刷子”的结构、大小和成分,像搭积木一样,自由地设计出满足不同临床需求的“导航探针”,无论是用于肾脏疾病诊断,还是用于肿瘤的精准成像与手术导航。这一突破性的“瓶刷”策略,无疑将推动强大的NIR-II荧光成像技术向临床应用迈出坚实而重要的一步 。