【NSC通俗解释】🌿植物的“自愈力”新发现:靠嗅觉修补自己!

当植物受伤时,它们靠“闻一闻”就知道哪儿坏了?一项来自《Nature》的研究告诉我们,植物通过感知气体的扩散,来判断自己的保护屏障是否被破坏,并启动自我修复系统。

这项研究不仅揭示了植物如何“察觉伤口”,更为农业、园艺甚至生态修复打开了新思路。接下来,我们用最通俗的语言带你读懂这项硬核却温柔的科学突破。

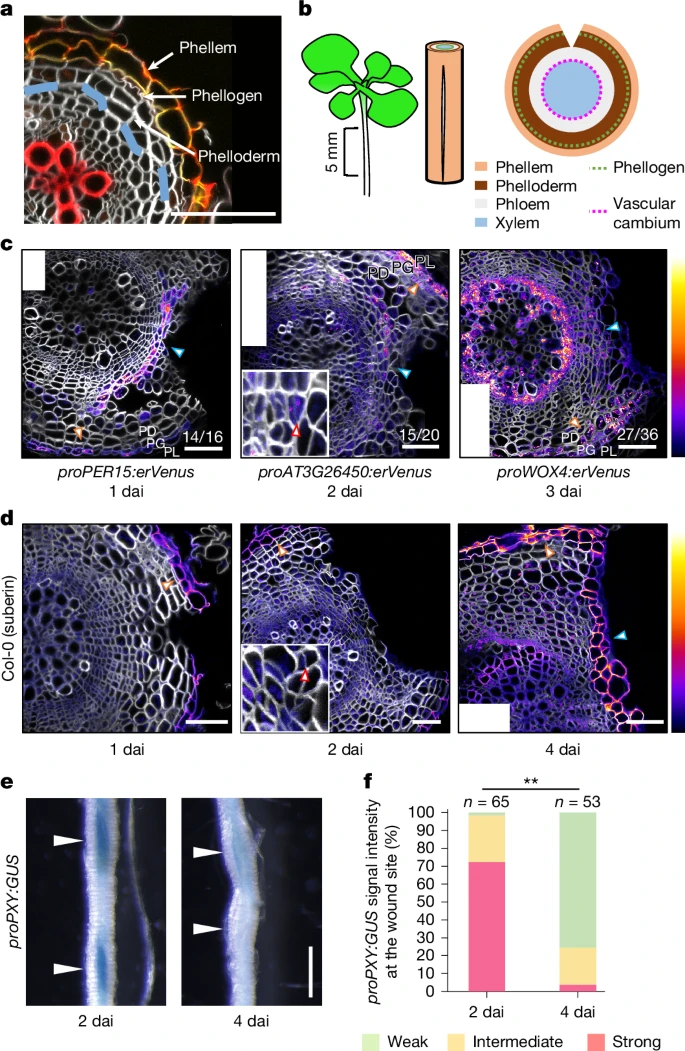

🔍研究背景:植物的“防护墙”是什么?

植物不像动物可以靠逃跑或战斗防御外敌,它们主要依赖身体表层的一种组织——周皮(periderm) 来防止水分流失和病菌入侵。

周皮的三层结构:

- 木栓层(phellem): 外层类似“植物皮肤”的部位,由沉积了木质素和栓质的细胞构成,是主要的屏障。

- 形成层(phellogen): 中间的细胞层,负责不断分裂更新外部保护细胞。

- 栓内层(phelloderm): 最靠内部的一层,有营养支持作用。

这种天然的“生物盔甲”不但能保护植物本体,而且能再生——当植物被割伤、虫咬后,它能重新长出“新皮”。

但科学家此前并不知道一个关键问题:

🌬️植物是如何“知道自己哪儿破了”,并启动修复过程的?

🧪研究做了什么?

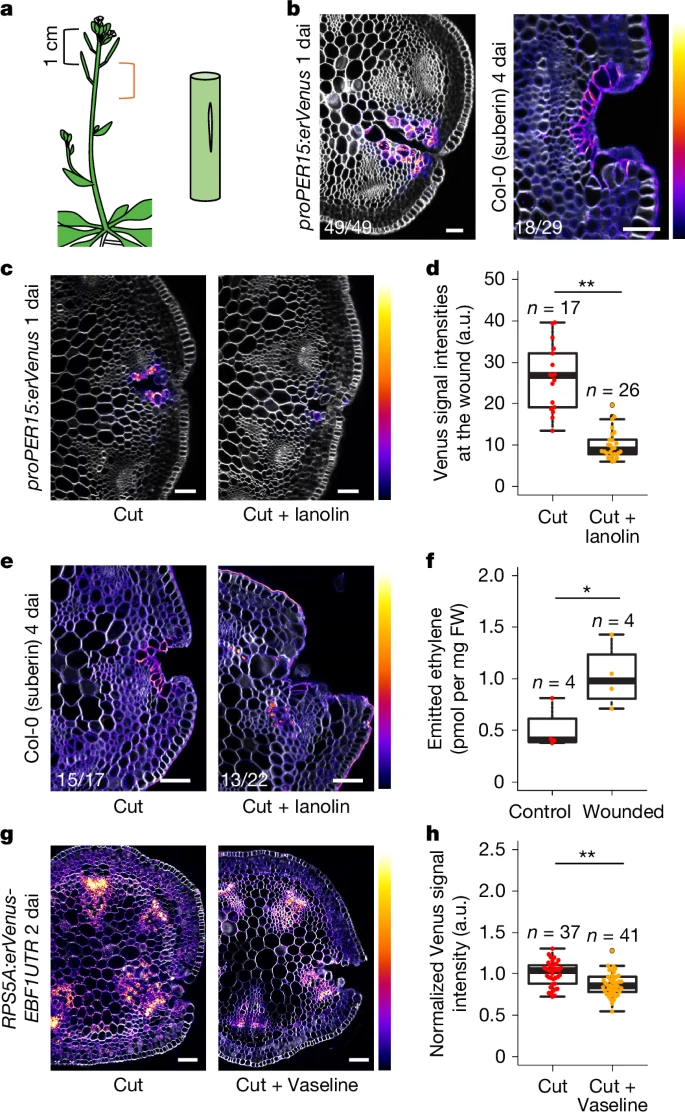

芬兰赫尔辛基大学的研究团队,以模式植物拟南芥为对象,设计了一系列极富巧思的实验:

- 制造人工“伤口”: 在拟南芥根部或茎部割开部分组织,模拟自然伤害。

- 使用“信号追踪”技术: 让某些与伤口修复有关的基因发光,从而观察它们在伤口出现后是如何被激活的。

- 控制气体环境: 包括人为增加或阻止气体扩散,观察植物反应。

🔬发现了什么?

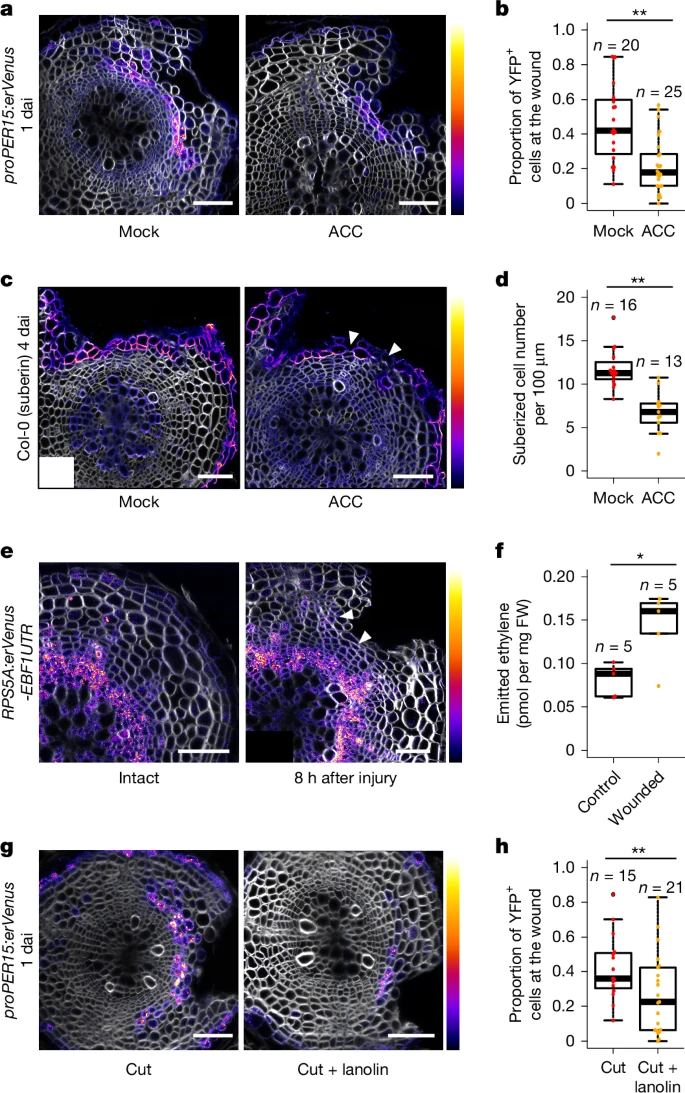

✅ 伤口让气体逃逸,植物靠“气味”判断哪里坏了!

研究发现:

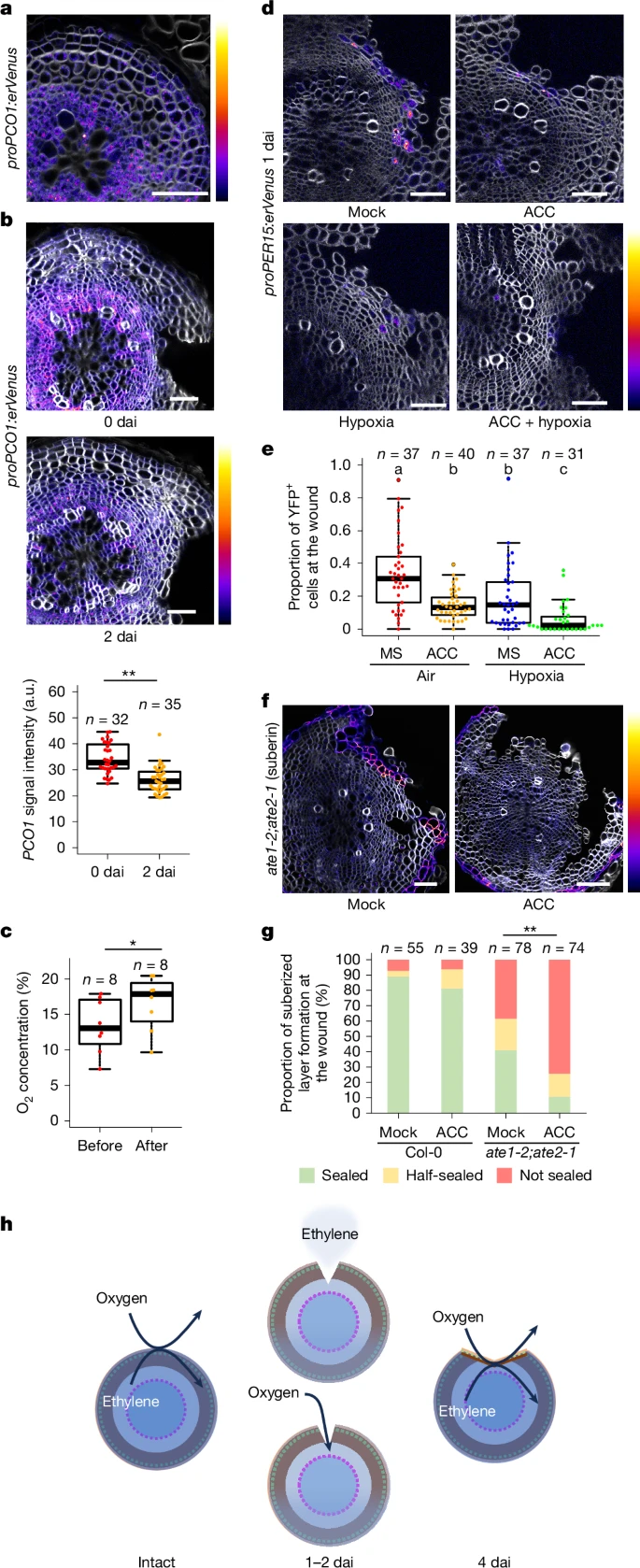

- 当周皮受伤时,内部产生的**乙烯(ethylene)**会迅速“漏”出去。

- 同时,外部的**氧气(O₂)**会趁机渗入内部组织。

这些气体浓度的变化,恰恰成为植物判断“屏障是否破裂”的传感信号!

更神奇的是:

📉 乙烯浓度降低 ➜ 表示有伤口 ➜ 触发修复启动

📈 氧气浓度升高 ➜ 打破了内部“缺氧状态” ➜ 再次确认屏障失效

于是植物开始:

- 激活“再生基因”(如PER15、WOX4等)

- 刺激形成层细胞分裂

- 加速新周皮的生成

🧪关键实验验证:

- 密封伤口: 如果用凡士林封住伤口,阻止气体扩散,修复就无法顺利启动。

- 外加乙烯或低氧环境: 会“骗”植物以为它完好无损,结果不启动修复。

也就是说,植物没有“眼睛”或“神经”,但它靠气体扩散强弱就能精准监测自身状态,真正是“用呼吸感知世界”。

🌱这项研究的意义在哪?

🌟从科学角度:

- 首次揭示“气体扩散监控”是植物自愈核心机制之一。

- 填补百年来对植物屏障再生机制的空白。

- 丰富了我们对植物“感知能力”的认知——它们并不“木讷”,只是更安静。

🚜对未来生活的影响:

✅ 农业种植管理

- 可开发提高植物自愈能力的农药或生长调节剂,让作物在面对虫害、风灾、机械损伤时迅速修复。

- 有望提升粮食作物抗病性与产量稳定性,减少经济损失。

✅ 园艺与绿化植物养护

- 在城市园艺、园林绿化中,理解植物的“修复逻辑”可以帮助我们更科学地修剪、减少感染。

✅ 生物工程与仿生材料

- 植物的“气体传感修复机制”或可应用到智能材料设计中,比如当某种气体浓度变化时启动自我修复程序。

✅ 气候变化与生态修复

- 在干旱、风暴频发等极端气候中,这一机制有助于开发更耐环境胁迫的植物品种,助力生态修复。

🧾结语:植物不说话,却拥有高阶“嗅觉”

这项研究让我们看到了一个充满智慧的绿色世界。原来,那些沉默的植物,正在用气体的变化感知每一次伤害,并默默修补自己。

正如本文标题所说:“植物闻一闻,就知道该修复哪里了!”

这也提醒我们,在构建与自然和谐相处的未来时,也许我们应该——多向植物学习,如何默默强大、安静重生。

如果你喜欢这类内容,欢迎关注科研趣味,带你探索更多来自《自然》《科学》《细胞》等顶刊中的奇妙研究世界🧪🧠🌍

参考文献

Iida, H., Abreu, I., López Ortiz, J. et al. Plants monitor the integrity of their barrier by sensing gas diffusion. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09223-4