荧光爱好者周刊(第三十期)

综述及机理

【综述-肉类质量检测】Journal of Food Composition and Analysis

Application of fluorescence spectroscopy in meat analysis

肉类在人类饮食及饮食文化中占据重要地位。荧光光谱技术作为一种非破坏性检测技术,在肉类质量与安全的快速、无损评估中展现出巨大潜力。

本文综述了基于荧光光谱的荧光分析技术在肉类质量特性检测及安全性评估中的原理与应用。荧光分析技术涵盖荧光探针、荧光传感器、表面增强荧光、激发-发射矩阵、同步荧光光谱及前表面荧光光谱等多种方法。这些技术利用物质在特定激发光下发射荧光的特性,通过分析荧光光谱特征,实现对肉类成分、结构及安全性的检测。

荧光光谱技术具有快速、无损、高灵敏度等显著优势。当与适当的数据分析方法结合时,能够满足肉类检测的多样化需求,包括新鲜度、掺假、污染物残留及微生物污染等方面的评估。

综上所述,荧光光谱技术为肉类质量与安全的快速、无损检测提供了有力工具,有助于保障肉类产品的品质与安全,促进肉类产业的健康发展。

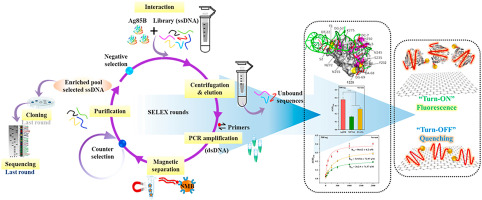

【方法-结核检测】Analytica Chimica Acta

Development of DNA aptamers towards detection of tuberculosis biomarker Ag85B in a fluorescence-based sensing platform

结核病(TB)的及时诊断仍是一项关键挑战,凸显了对更优筛查工具的需求。传统的基于抗体的TB检测方法常面临成本高昂、操作繁琐等问题。

为应对这一挑战,研究团队开发了一种简化的离心指数富集配体系统进化技术(SELEX)方法。该方法利用69个核苷酸的DNA文库和重组TB生物标志物Ag85B,旨在构建一个适配体传感平台,为TB检测提供一种更简便、更快速的替代方案。

具体而言,SELEX技术通过多轮筛选和扩增,从庞大的DNA文库中富集出对Ag85B具有高亲和力和特异性的适配体序列。这些适配体能够特异性识别并结合Ag85B,从而实现对TB的快速、灵敏检测。

与传统的抗体检测方法相比,基于适配体的传感平台具有显著优势。首先,适配体的合成和筛选过程相对简单、成本较低,适合大规模生产。其次,适配体具有较高的稳定性和可重复性,能够在不同条件下保持稳定的检测性能。此外,适配体传感平台还具有较高的灵敏度和特异性,能够准确区分TB感染者和非感染者。

该研究为TB的快速诊断提供了一种新的思路和方法,有望推动TB筛查技术的进一步发展。

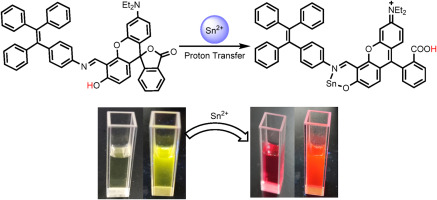

【检测-Sn离子】Talanta

An AIE fluorescence probe for ratiometric and selective detection of Sn2+ based on proton transfer

检测Sn²⁺重金属离子对于减轻水污染和保护人类健康至关重要。本研究设计并合成了一种新型荧光探针RTPE-IM,该探针由聚集诱导发光荧光团(四苯乙烯,TPE)与罗丹明B结合而成。

在Sn²⁺离子存在的情况下,RTPE-IM会发生质子转移,从而显示出高选择性,且检测限极低,仅为0.121μM。这一特性使得RTPE-IM成为检测Sn²⁺离子的有效工具。

该探针的合成过程涉及一系列精细的化学反应,通过精确控制反应条件,成功制备出了具有高荧光性能和稳定性的RTPE-IM。实验结果表明,该探针不仅在纯水溶液中表现出色,而且在复杂的水环境中也能保持优异的检测性能。

RTPE-IM的应用为预防环境健康风险提供了一种潜在策略。通过快速、准确地检测水中的Sn²⁺离子浓度,可以及时采取措施减轻水污染,保护人类健康。此外,该探针的设计和合成方法也为开发其他重金属离子检测探针提供了有益的参考。

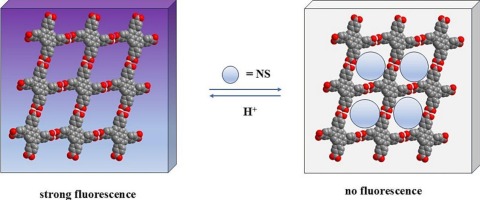

Inorganica Chimica Acta

A stable hydrogen-bonded organic framework (HOF) for selective fluorescence sensing of neomycin sulphate

氢键有机框架(HOFs)作为一种新型多孔晶体材料,在众多应用领域中备受关注。然而,基于氢键有机框架的荧光传感材料迄今为止所受到的研究关注相对较少。本研究成功构建了一种基于1,3,6,8-四(对苯甲酸)芘(TBPY)构建的氢键有机框架的荧光传感器,该传感器对硫酸新霉素(NS)表现出高灵敏度和荧光猝灭选择性。

研究团队首先通过水热法合成了TBPY,并利用其构建了具有三维结构的氢键有机框架材料。随后,将该材料与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)复合,通过物理混合和超声处理制备了均匀分散的复合膜。实验结果表明,该复合膜对硫酸新霉素具有显著的荧光猝灭效应,且在多种抗生素和金属离子共存的环境中,仍能保持对硫酸新霉素的高选择性。

进一步的研究揭示了荧光猝灭的机制,主要包括荧光共振能量转移(FRET)和内滤效应(IFE)。该传感器不仅具有快速响应时间和高灵敏度,还展现出良好的稳定性和可重复使用性。此外,该传感器在真实水样中的应用也验证了其在实际环境中的潜在应用价值。

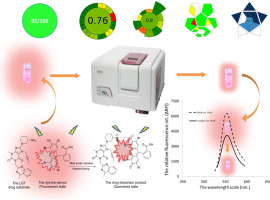

【检测-利格列汀】Talanta Open

A nanolevel sustainable fluorometric Approach Employing Eosin Y, a biological Dye, as an Innovative quenching-based biochemical Sensor for linagliptin determination

为准确、环保测定抗糖尿病药物利格列汀(LGT),研究人员开发了一种新型分光光度法。该方法引入了一种可靠、高灵敏度且环保的分析方案,用于检测和验证该治疗化合物。

研究利用在弱酸性条件下,伊红Y(一种经批准的无毒生物染色剂)与LGT之间产生的快速静电作用力。这种相互作用导致伊红Y的荧光显著猝灭,主要在557 nm的发射波长处观察到,这是由于形成了LGT-EY猝灭生物传感器。该方法展示了出色的分析参数,包括检测限和定量限分别为23.3 ng mL⁻¹和70.7 ng mL⁻¹,校准范围为100.0-1400.0 ng mL⁻¹。

研究人员对影响分析物与染料之间相互作用机制的因素进行了全面优化。详细的验证过程确认了该方法符合国际协调委员会(ICH)的指导原则,证明了该方法的精确性和准确性。新方法成功应用于LGT原料药、制剂及各种复杂基质中的LGT测定。

从可持续性角度来看,研究人员使用符合绿色化学原则的高级工具对该方法进行了全面评估。在白色分析化学(WAC)框架下,采用RGB 12模型进行的评估将该方法归类为“白色”,表明其具有最佳的环境和操作效率。进一步使用新的BAGI指标分析,该方法在两个维度上均获得高分,进一步强化了其可持续性和通用性,突显了其可靠性和广泛适用性。

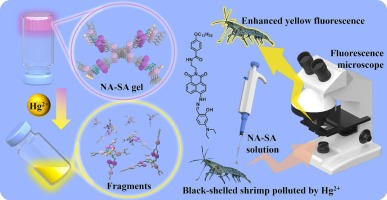

【检测-汞离子】Microchemical Journal

Naked-eye detection of Hg2+ by sol-gel transition with fluorescence enhancement and its application in aquatic biological samples

本研究成功制备了一种基于小分子荧光探针的刺激响应型荧光(SRF)凝胶,该探针包含萘二甲酸酐(NA)和席夫碱水杨醛(SA)两个关键单元,可特异性识别金属离子。该凝胶对Hg²⁺的检测表现出色,能够通过双通道(凝胶-溶胶相变及荧光变化)实现肉眼可视化观测。

研究详细探讨了化合物NA-SA在凝胶态和溶液态下的凝胶化行为、流变特性及其对金属离子的响应行为。通过光物理行为、¹H NMR、FT-IR光谱以及NA-SA与Hg²⁺的理论计算,验证了其传感机制。实验结果显示,该凝胶在溶液中对Hg²⁺的检测限低至360 nM(R² = 0.9990),表现出极高的灵敏度和准确性。

此外,本研究还将NA-SA成功应用于黑壳虾体内Hg²⁺的荧光成像,实现了对水生环境和食品中Hg²⁺污染的便捷快速观测与分析。这一创新应用不仅拓展了SRF凝胶在环境监测和食品安全领域的应用范围,还为重金属污染物的快速检测提供了新的思路和方法。

综上所述,本研究制备的SRF凝胶在Hg²⁺检测方面展现出优异的性能,具有重要的科学意义和应用价值。

【检测-谷氨酸】Microchemical Journal

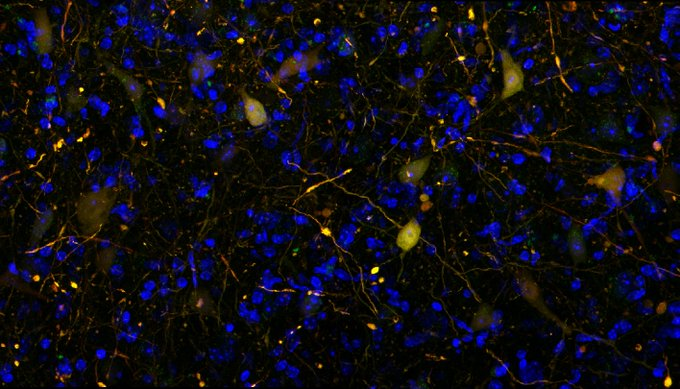

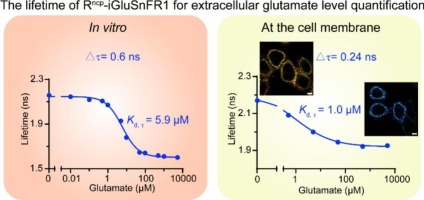

Quantification of extracellular glutamate levels using fluorescence lifetime imaging of the red genetically encoded biosensor Rncp-iGluSnFR1

谷氨酸是哺乳动物神经系统中的主要兴奋性神经递质,其动态且适当的释放对神经系统的生理功能至关重要。然而,谷氨酸能神经传递的失调会导致从神经精神疾病到神经退行性疾病等多种病症。鉴于谷氨酸在基础和转化神经科学研究中的重要性,迫切需要开发具有高时空分辨率的工具来定量测量细胞外谷氨酸水平。

与基于荧光强度的谷氨酸释放动态变化监测方法不同,本研究报告了一种基于荧光寿命的定量方法,用于测量细胞外谷氨酸水平。研究发现,现有的基因编码型谷氨酸生物传感器Rncp-iGluSnFR1在体外表现出较大的荧光寿命响应(约0.6纳秒)和较低的微摩尔级亲和力(约5.9微摩尔)。谷氨酸结合后,Rncp-iGluSnFR1的荧光衰减包含两个寿命成分(约0.6-1.0纳秒和约2.3-3.0纳秒),均显著降低。

进一步,研究利用荧光寿命成像显微镜(FLIM)在哺乳动物细胞膜表达Rncp-iGluSnFR1后,定量测量了细胞外谷氨酸水平。有趣的是,细胞膜上谷氨酸与Rncp-iGluSnFR1的结合亲和力达到约1微摩尔,显著高于体外水平。此外,Rncp-iGluSnFR1对谷氨酸的荧光寿命响应迅速。总体而言,本研究提出的基于荧光寿命的方法为研究神经生物学中的谷氨酸动态提供了强大的研究工具。

【检测-脂肪胺】Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

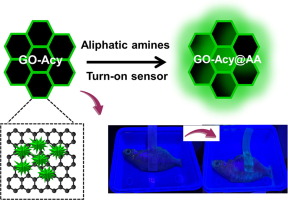

Aliphatic amines – Sensing application in aqueous media using supramolecularly stacked acriflavine dye on graphene oxide

首次利用氧化石墨烯(GO)超分子堆叠吖啶黄染料(GO-Acy)检测脂肪胺,该材料具有高灵敏度和选择性。研究开发了一种独特、具区分度且高度选择性的荧光传感器,对脂肪胺呈现“开启”响应。传感器探针通过胺与染料间的超分子主客体相互作用,实现对脂肪胺的检测。

当脂肪胺与氧化石墨烯上结合的吖啶黄(Acy)染料相互作用时,荧光传感器释放Acy染料并迅速产生荧光。GO-Acy对1,4-丁二胺(BD)具有高选择性,展现出强荧光强度,并能准确区分其与各种脂肪胺、芳香胺和氨基酸。在不同胺类物质暴露下,GO-Acy在激发波长450nm、发射波长510nm处观察到荧光发射强度。

除高选择性外,传感器探针对BD还表现出优异的灵敏度,检测限(LOD)为9.9nM。该石墨烯基材料在检测水性介质中的脂肪胺方面非常有效,无需特殊实验,同时兼具良好选择性和灵敏度。

此外,GO-Acy@CB[7]对脂肪胺展现出多样化响应,表明其可通过荧光淬灭区分不同脂肪胺。GO-Acy已证明能有效监测分解过程中释放胺类蒸气的鱼产品。用GO-Acy制成的试纸条可快速检测实际鱼样中的胺类,凸显了GO-Acy在食品质量检测中的潜力。

【检测-汞离子】Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

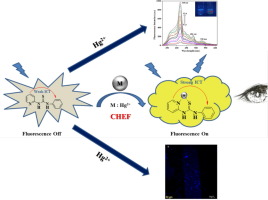

Thiourea-based novel fluorescence chemosensor for selective detection of mercuric ion and its application in bio-imaging

敏感且可靠的荧光化学传感器对监测环境中汞离子(Hg²⁺)浓度至关重要,有助于保护生态环境和生物系统。本研究设计并表征了一种简单的硫脲基不可逆荧光和比色化学传感器L,通过多种光谱分析方法对其性能进行了评估。传感器L利用结合位点信号策略,选择性地检测Hg²⁺离子。其中,吡啶环作为荧光团单元,硫脲基团作为配位位点。

当向L的二甲基亚砜(DMSO)溶液中加入Hg²⁺离子时,紫外-可见光谱和荧光光谱均发生显著变化。这些变化归因于L-Hg²⁺复合物中分子内电荷转移(ICT)和螯合诱导荧光增强(CHEF)的增加。对于Hg²⁺离子,根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)公式计算得出检测限为2.5×10⁻⁸ M。

Job's图表明L与Hg²⁺之间形成1:1的化学计量比。利用Benesi-Hildebrand方程估算L-Hg²⁺复合物的结合常数为7.54×10⁶ M⁻¹。为验证L-Hg²⁺复合物形成的机制,在气相中进行了密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)计算。

传感器L在较宽的pH范围内成功用于土壤样品中Hg²⁺离子的识别,并应用于细胞成像研究。该研究为开发高灵敏度、高选择性的Hg²⁺荧光传感器提供了新思路,具有潜在的应用价值。

【检测-GSH】Microchemical Journal

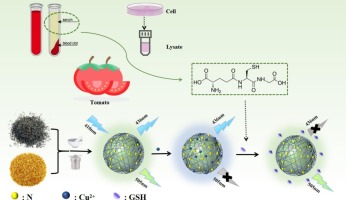

A copper response fluorescent probe for selective detection of GSH based on Nitrogen-doped carbon dots

谷胱甘肽(GSH)是一种生物硫化物,参与多种生理过程,因此开发高灵敏度、高选择性的荧光传感分析方法具有重要意义。

研究中,以绿茶和香兰素为天然前体,合成了双发射氮掺杂碳点(Nd-CDs)。为检测GSH,构建了基于铜离子(Cu²⁺)的“双开关”荧光探针。该纳米探针对Cu²⁺展现出卓越的选择性,线性范围为0.1至100μM,检测限(LOD)为14.5nM。由于动态猝灭过程,505nm处的发射呈现特殊的“关闭”荧光传感,而436nm处的发射显著增强。

此外,GSH对Cu²⁺表面具有强亲和力,通过螯合作用形成聚集体,导致Nd-CDs的荧光恢复。该传感方法的线性范围为0.1至80μM,检测限为23.9nM。最终,Nd-CDs@Cu²⁺荧光探针成功应用于番茄、血清和细胞裂解液中GSH的测定,验证了纳米探针的潜在适用性。

本研究通过创新性地结合天然前体和双发射碳点技术,开发了一种高效、灵敏的GSH检测方法,为生物分析和临床诊断提供了新的工具。

【机制-静态猝灭】Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

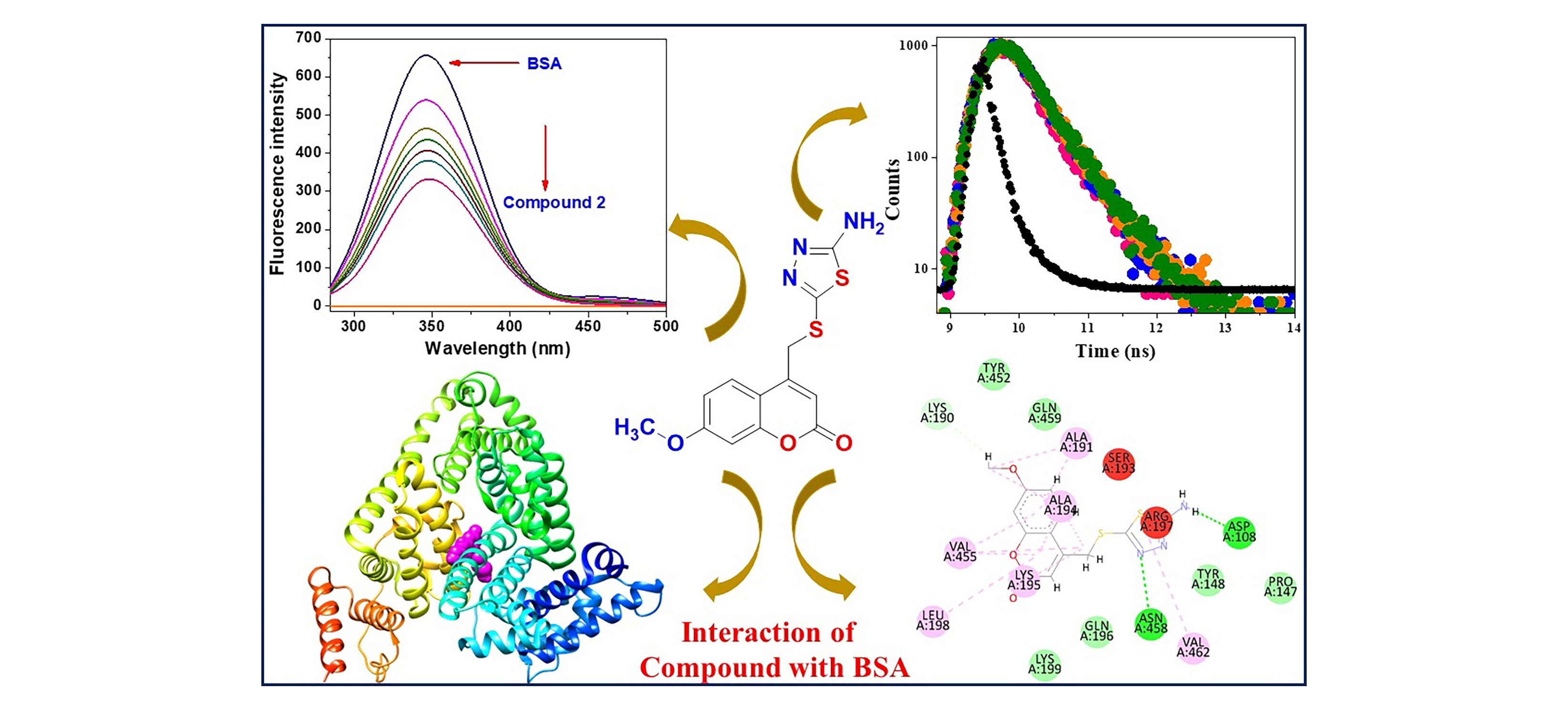

A comprehensive multispectroscopic and molecular docking studies on the interaction of bioactive coumarins with bovine serum albumin

本研究聚焦于牛血清白蛋白(BSA)与两种具有生物活性的香豆素衍生物——4-(5-氨基-[1,3,4]噻二唑-2-基硫烷基甲基)-7-甲氧基-香豆素-2-酮(化合物1)及4-(5-氨基-[1,3,4]噻二唑-2-基硫烷基甲基)-7-甲基-香豆素-2-酮(化合物2)之间的相互作用。研究采用了多种光谱技术,包括分子对接、同步荧光光谱、紫外-可见光谱、圆二色谱(CD)以及荧光光谱,以深入探究BSA与香豆素衍生物之间的相互作用机制。

研究结果显示,香豆素化合物与BSA的相互作用导致荧光发生静态猝灭。通过Stern-Volmer方程计算,得到了BSA-香豆素衍生物的结合常数(Kb)和猝灭常数(Kq)。同步荧光猝灭研究揭示了BSA中色氨酸残基周围环境的变化。研究还考察了待测化合物与BSA的结合潜力,发现每种化合物均具有约一个结合位点。根据自由能估算,BSA与测试化合物之间的结合作用是自发的且极为有利。利用Forster能量转移理论,确定了BSA与待测化合物之间的平均结合距离。结合CD光谱和荧光研究的结果,表明化合物2对BSA的亲和力高于化合物1。分子对接研究与光谱实验数据高度吻合。分子对接研究还揭示了通过疏水作用和氢键相互作用形成配体-蛋白复合物的结合口袋。此外,吸收、分布、代谢、排泄和毒性(ADMET)预测及类药性分析的结果,进一步证明了这些化合物的药物化学特性和类药性。

检测型荧光材料

【生物检测-产孢非致病微生物】Food and Bioprocess Technology

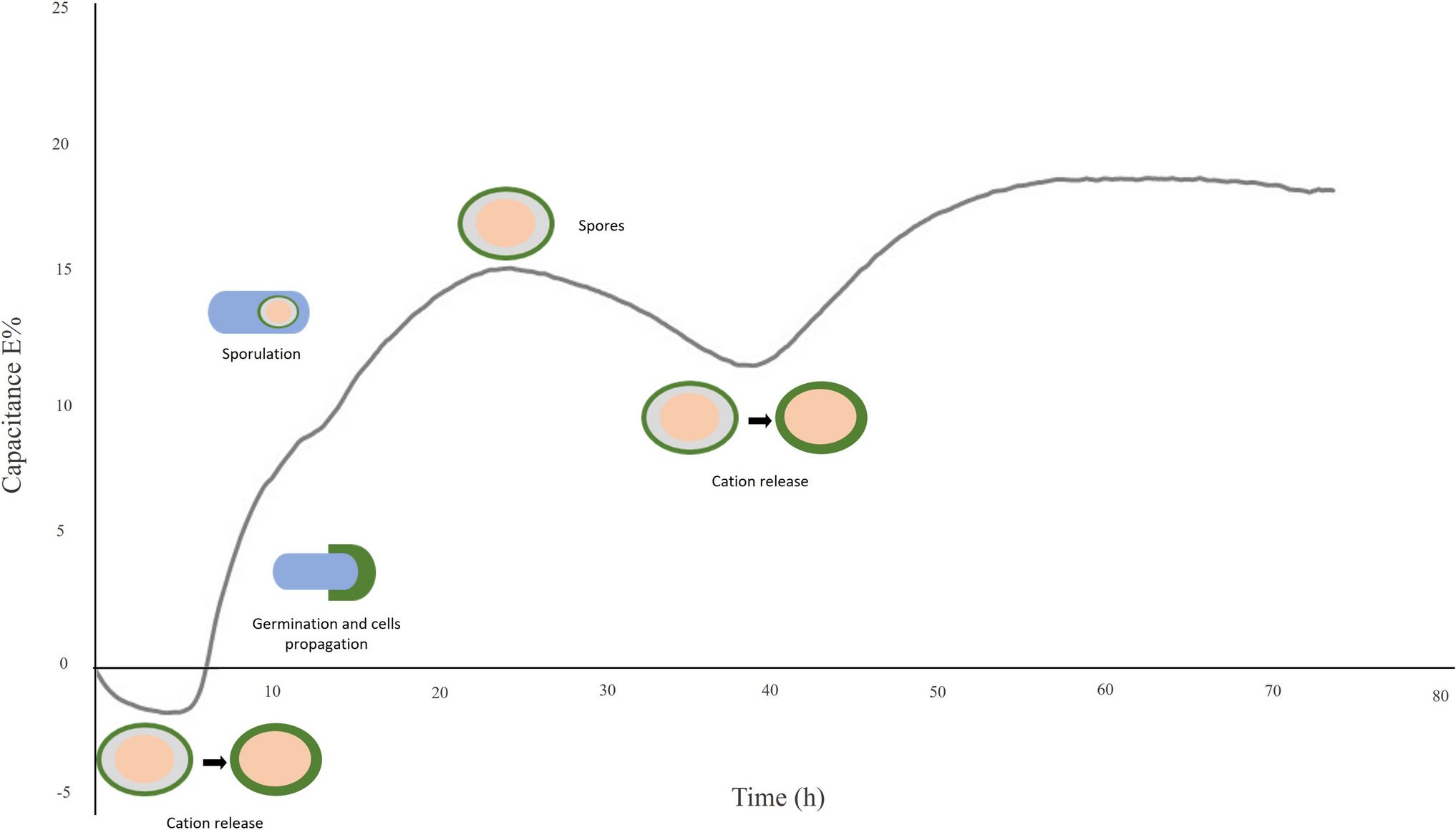

Exploitation of Impedometric Analysis and Fluorescence Microscopy: Assessment of Alicyclobacillus acidoterrestris Life Cycle and Innovative Inactivation Strategy

产孢非致病微生物因能抵抗多种处理导致食品变质,成为食品工业面临的一大问题。水果汁等酸性产品常受酸土环脂芽孢杆菌(Alicyclobacillus acidoterrestris)污染,且难以检测。深入理解这些细菌的完整生命周期对于有效管理食品变质至关重要。

本研究旨在通过综合运用阻抗分析、荧光显微镜技术以及平板计数与显微镜计数的对比方法,探究A. acidoterrestris的生命周期。此举有助于确定在何种生理状态下添加专利抗菌提取物能最有效地抑制细菌活性。该方法在实时监测细菌生长和孢子萌发、评估A. acidoterrestris生命周期方面展现出有效性。阻抗分析结果显示,在孢子形成周期中培养基的电导率发生变化,这表明抗菌物质的存在对孢子形成过程产生了影响。将这一发现与荧光显微镜分析相结合,可以清晰地观察到专利抗菌物质对孢子萌发的影响。

将这些研究成果应用于实际食品处理场景,即针对可能受A. acidoterrestris污染的食品,可通过“体内”阻抗曲线预测实施防控措施的最佳时机,从而有效预防食品变质。

【检测-miRNA】Advanced Functional Materials

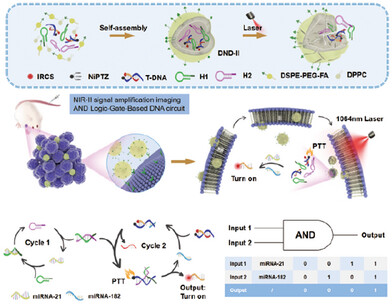

NIR–II DNA Nanodevice for Spatiotemporal MicroRNAs Imaging Based on “and” Logic-Gate Strategy

精准检测多种微小核糖核酸(miRNAs)对于各类细胞亚型的分类具有重要意义。然而,miRNAs检测面临信号泄漏、假阳性信号以及表达水平低等挑战。为解决这些问题,本研究开发了一种工作在第二近红外区域(NIR-II,1000-1700纳米)的DNA纳米装置(DND-II),该装置基于“与”逻辑门信号放大策略,实现了对双miRNAs的生物成像。

DND-II通过将热敏脂质体与第二近红外DNA探针相结合,实现了时空可控的逻辑门操作。特别地,DNA探针的“常开”光声信号为监测DND-II在体内的分布提供了额外的成像工具。当两种miRNAs同时存在时,DNA探针通过DNA逻辑分析和分子计算产生“开启”荧光信号,进一步触发熵驱动的双循环荧光信号放大。

这种时空可控的DND-II为不同亚型肿瘤细胞的早期诊断和光热消融提供了一个强大的平台。通过精准检测miRNAs,该装置有望提高肿瘤诊断的准确性和治疗效果,为肿瘤的个性化治疗提供新的思路和方法。

成像型荧光材料

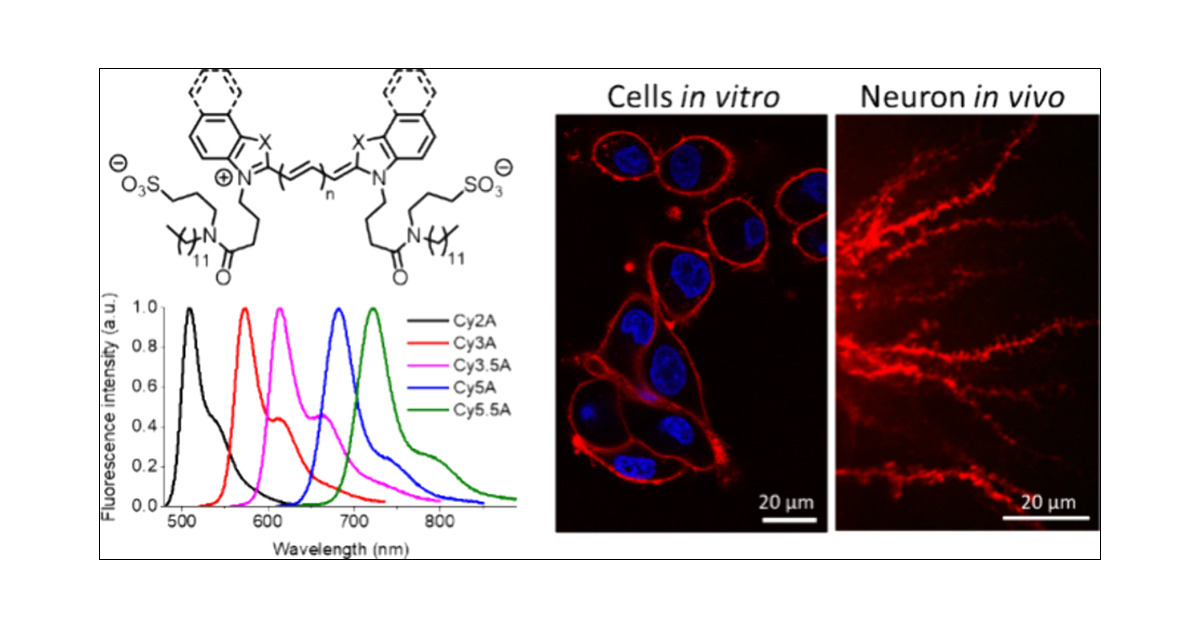

【成像-细胞膜】Analytical Chemistry

Anionic Cyanine Membrane Probes for Live Cells and In Vivo Fluorescence Imaging

细胞质膜分子探针在荧光成像中不可或缺。本文介绍了一系列五种阴离子型花青素基质膜探针,其发射光谱覆盖绿色至近红外区域。这些探针与常用的MemBright探针家族类似,但用带有十二烷基链的阴离子磺酸盐取代了两个两性离子锚定基团。

开发出的探针可在体外对活细胞的质膜进行选择性无洗涤染色,具有更高的亮度和更慢的细胞内化速度。与基于蛋白质(如小麦胚芽凝集素)的膜标记物相比,新膜探针在难以接触的细胞间接触处提供了更好的染色效果。

直接在体内对细胞质膜进行染色是一个关键挑战。在活体小鼠体内通过双光子显微镜进行脑组织成像时,阴离子型花青素探针使我们能够详细可视化锥体神经元,图像质量高,可清晰分辨神经元胞体、带有树突棘的树突以及带有轴突小体的轴突。

这些开发的阴离子型花青素基质膜探针是质膜研究工具箱的重要扩展,为研究人员提供了新的工具,以更深入地了解质膜的结构和功能。

应用型荧光材料

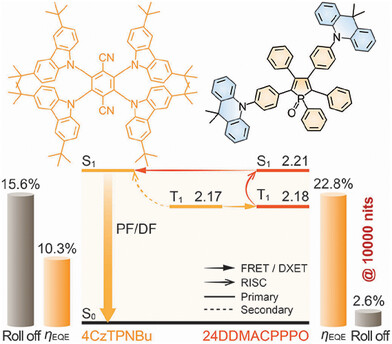

【显示-TADF材料】Advanced Materials

Energy Transfer Loop Enables Thermally Activated Delayed Fluorescence with >20% EQE and Near-Zero Roll-Offs at 104 Nits

高亮度下效率稳定性瓶颈制约了热活化延迟荧光(TADF)二极管发展,主要源于对猝灭因素(尤其是反向系间窜越(RISC)过程中借助振动耦合的激子-声子耦合)管理不足。

为解决此难题,研究团队提出基于TADF敏化剂的“能量转移环路”策略。他们构建了名为24DDMACPPPO的二甲基吖啶-磷杂环戊二烯氧化物杂化敏化剂,该敏化剂具有无振动RISC特性,且激发态能级与TADF发光体4CzTPNBu相等。在RISC过程中,24DDMACPPPO通过反向三重态和正单重态能量转移,取代4CzTPNBu实现声子解耦。

实验结果显示,共掺杂0.1%wt.的24DDMACPPPO使4CzTPNBu的RISC速率常数加倍,单重态辐射速率增至三倍,同时非辐射速率常数减半,使4CzTPNBu的光致和电致发光量子效率分别提高70%和90%。

更重要的是,24DDMACPPPO与4CzTPNBu之间的能量转移环路结合了两者在RISC、猝灭抑制和单重态辐射方面的优势,在104 cd m−2的亮度下,创造了外部量子效率(≈23%wt.)和效率滚降(2.6%)的纪录值。这一创新策略不仅解决了高亮度下TADF二极管效率稳定性难题,还为未来高性能有机发光二极管的发展提供了新思路。

诊疗型荧光材料

【诊断-炎症】Scientific Reports

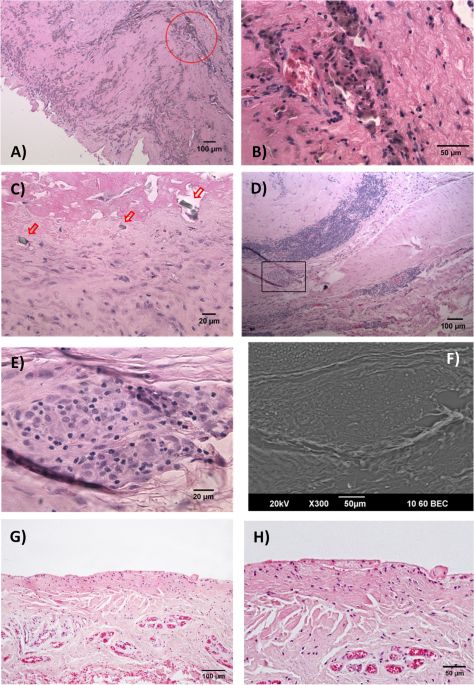

Imaging and speciation of intracellular metallic implant debris using synchrotron-based X-ray fluorescence micro-spectroscopy: a study of two cases

金属合金全髋关节置换术(THA)组件产生的碎屑有时会引发炎症细胞(如巨噬细胞)反应,导致不良局部组织反应(ALTR)和植入物失效。目前,对金属碎屑细胞内化学变化的信息缺乏,阻碍了对ALTR发病机制的理解。

本研究旨在利用同步加速器成像和光谱技术,表征巨噬细胞内的碎屑。研究选取了两例取出的THA假体周围组织,一例为金属对金属(MoM)关节,另一例为金属对聚乙烯(MoP)关节且金属股骨头出现腐蚀。MoM-THA中观察到含铬和钴的碎屑具有不同价态,提示存在三种不同成分:Cr2O3、CrPO4和合金氧化物混合物。研究进一步表明,Cr2O3形成于植入物的摩擦界面,而CrPO4是钴合金碎屑吞噬作用的副产物。钛碎屑似乎以混合晶体/非晶态氧化物形式存在,但尚不清楚这种化学状态是源于植入物表面的摩擦化学过程还是细胞内变化。MoP-THA样本中未观察到与巨噬细胞相关的细胞内颗粒碎屑,表明在此情况下ALTR可能完全由金属离子引发。

深入理解植入物碎屑在体内的化学变化,将有助于在植入物设计和材料选择时评估ALTR风险。然而,需要多种技术来准确确定金属颗粒与细胞内、外环境之间的相互作用。

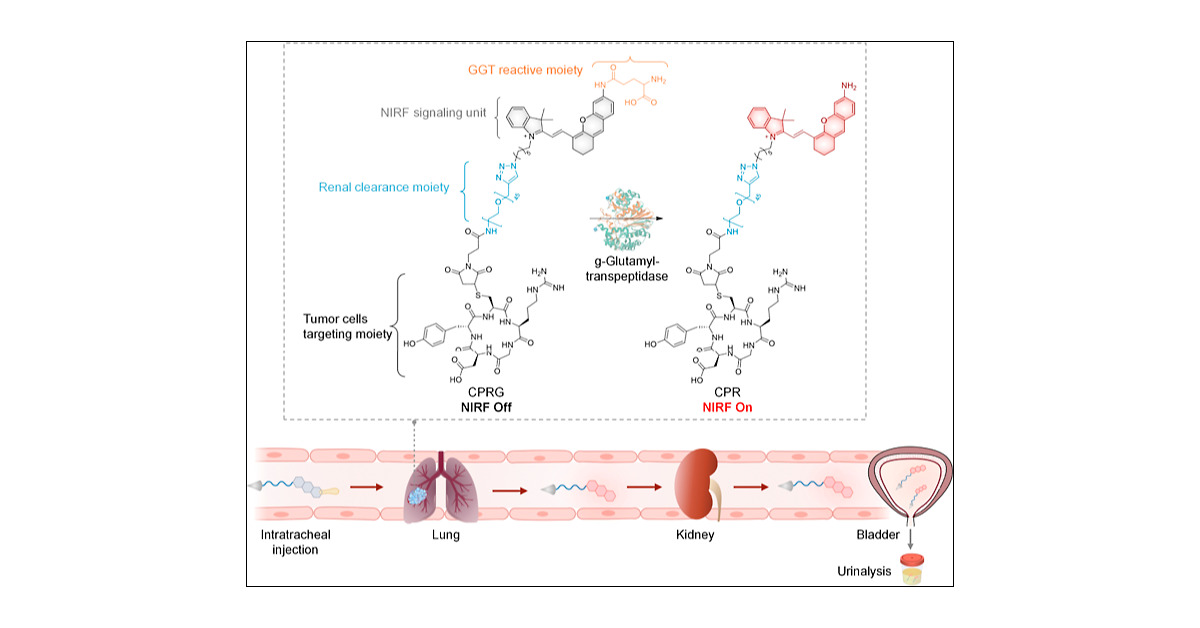

【诊疗-肺转移瘤】Analytical Chemistry

Renal-Clearable Molecular Reporters for Near-Infrared Fluorescence Imaging and Urinalysis of Pulmonary Metastatic Tumor

约40%癌症患者会出现肺转移,但临床诊断仍面临挑战。本研究创新性地提出了一种荧光探针CPRG,该探针利用γ-谷氨酰转肽酶(GGT)触发信号开启机制,实现近红外荧光成像(NIRF)及活体小鼠原位肺转移肿瘤的尿液分析。

CPRG探针由四部分组成:GGT反应基团、半花菁信号单元、聚乙二醇连接体和主动肿瘤靶向基团。该探针本身无荧光,仅在GGT存在时激活近红外荧光信号。通过向荷瘤小鼠肺部进行气管内给药,CPRG能高效聚集在肺肿瘤部位,并灵敏开启荧光信号,实现实时成像。此外,CPRG具有高肾清除效率(约70%注射剂量),可通过肾脏快速排出体外,用于尿液分析,同时结合顺铂化疗效果进行评估。

本研究不仅为肺转移肿瘤成像提供了新型荧光示踪剂,更为转移性癌症伴随诊断分子探针的开发提供了重要指导。该成果有望推动癌症转移精准诊断技术的发展,为临床决策提供关键支持。

其他

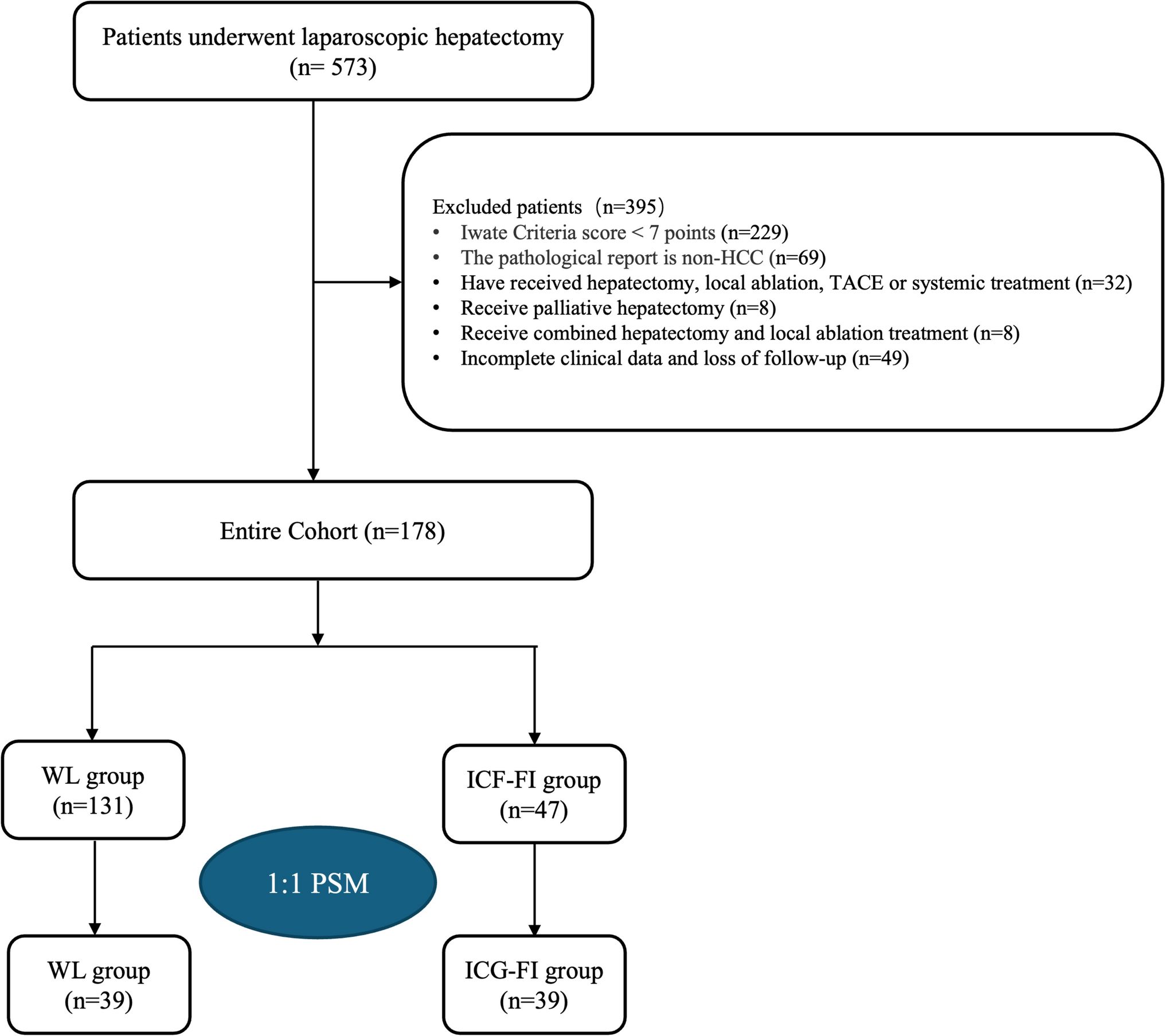

【调研-ICG应用】Surgical Endoscopy

Indocyanine green fluorescence imaging (ICG-FI) in difficult laparoscopic hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a retrospective propensity score–matched analysis

吲哚菁绿荧光成像(ICG-FI)在腹腔镜肝切除术(LH)中的应用日益广泛,但其对肝细胞癌(HCC)困难LH的短期和长期疗效提升效果尚不明确。

本研究回顾性分析了2018年4月至2023年4月间接受LH的573例患者,按是否使用ICG-FI或传统白光(WL)进行分层,并采用倾向评分匹配(PSM,1:1)以减少基线差异和选择偏倚。评估了围手术期结果、总生存期(OS)和无复发生存期(RFS)。通过Kaplan-Meier生存分析比较两组间的OS和RFS,并应用Cox回归模型确定独立预后因素。

在573例患者中,178例被归类为高难度肝切除术,其中ICG-FI组47例,WL组131例。PSM后,匹配了78例患者,每组39例。无论在未匹配还是匹配队列中,ICG-FI组均显示出更低的术中转开腹率(2.6% vs. 15.4%)、更短的引流管留置时间、更少的严重术后并发症及更短的术后住院时间。Kaplan-Meier分析显示,ICG-FI组的RFS显著优于WL组(P=0.021)。

RFS的独立预测因素包括ICG-FI、肝硬化及卫星结节的存在。OS的独立预测因素包括专家级难度水平的LH(HR=2.875)和R0切除(HR=0.142)。

ICG-FI在困难LH的短期疗效中表现出显著优势,并提升了RFS。然而,其对OS的影响需通过大规模、多中心前瞻性研究进一步验证。

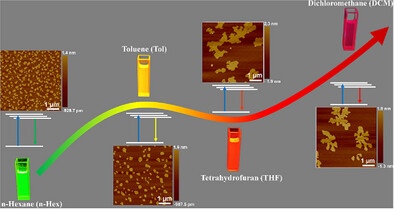

【材料-多色石墨烯量子点】Advanced Functional Materials

Solvent-Induced Self-Assembly Strategy to Synthesize Multicolor Graphene Quantum Dots

关于石墨烯量子点(GQDs)溶剂诱导自组装行为的研究报道相对较少。在此,本文报道了一种溶剂诱导自组装策略,用于合成具有从蓝色到红色可调发射的超级亮多色GQDs。

研究结果显示,这些GQDs具有明显的本征发射,即蓝色发射,通过一系列表征技术确认其源自与氧相关的发射态。而溶剂引起的多色荧光则主要由与表面态发射相关的氮态主导。在不同溶剂中,GQDs表现出明显的自组装现象,这反过来导致GQDs的荧光发射呈现出明显的量子尺寸效应,实现了从绿色到红色的可调荧光,其最高光致发光量子产率达到98.69%。

这种通过溶剂诱导自组装产生的荧光可调GQDs揭示了其在不同溶剂中形态和光学性质的变化,确认了GQDs本征发射和表面态发射的起源。此外,具有自组装特性的GQDs的合成填补了GQDs发射机制研究中的空白,为进一步理解和应用GQDs提供了新的视角和可能性。

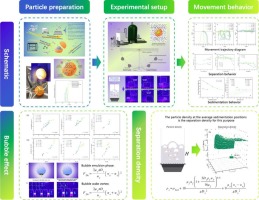

【分析-颗粒动力学分析】Chemical Engineering Journal

Analysis of the mechanism for bubble effect on the movement behavior of separation particle in gas–solid separation fluidized bed based on fluorescence tracing method

气固分离流化床在煤炭分离领域备受关注。然而,在细颗粒分离过程中,目标颗粒易与重介质混合,难以实现有效分离。

本研究采用新型荧光示踪剂方法,深入探讨了气泡对颗粒运动及颗粒与重介质间混合/分离行为的影响。研究团队通过将荧光素与环氧树脂反应并添加纳米锌,开发出荧光示踪剂颗粒,显著提升了荧光强度,降低了测量过程中对时空分辨率的要求。利用数字图像分析技术(DIAT),对颗粒运动和气泡动力学进行了分析。结果显示,气泡诱导的尾涡对颗粒产生向上作用力,而气泡周围的乳化相则产生向下作用力。

研究构建并验证了描述气泡对分离颗粒影响的理论模型,预测误差控制在15%以内。基于该气泡模型,建立了修正的气固分离流化床分离密度模型,以反映分离颗粒与重介质的混合/分离行为,预测误差在10%以内。

为有效分离细颗粒,创造分散或无气泡的流化状态至关重要。本研究为气固分离流化床的优化提供了理论依据,有助于提升细颗粒分离效率。

【方法-厚度分析】Journal of Analytical Atomic Spectrometry

Some considerations on thick sample thickness in X-ray fluorescence analysis

本研究聚焦于多色激发下厚样品厚度评估的问题。在已知样品成分的情况下,对于单色激发,样品的厚度(更精确地说,是样品厚度与密度的乘积)可借助谢尔曼(Sherman)方程/白岩-藤野(Shiraiwa–Fujino)方程的分析解轻松计算。谢尔曼方程发表于1955年的《光谱化学学报》,而白岩-藤野方程则发表于1966年的《日本应用物理杂志》。然而,对于多色激发情形,目前尚无此类解析解。

针对这一问题,本研究探讨了多种近似方法,并将其与通过迭代方法获得的全解进行了对比。通过近似方法,可在保持计算效率的同时,获得相对准确的厚度评估结果。而迭代全解方法虽然计算复杂度较高,但能够提供更为精确的厚度评估。

本研究不仅为多色激发下厚样品厚度评估提供了新的思路和方法,还通过对比近似方法与全解方法,揭示了各种方法的优缺点及适用范围。这些发现对于优化样品厚度评估过程、提高评估准确性具有重要意义,并为后续研究提供了有价值的参考。