荧光爱好者周刊(第二十七期)

综述及机理

【综述 - 同步荧光光谱技术】Applied Spectroscopy Reviews

Application of synchronous fluorescence spectroscopy in the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum and coal

荧光分析因其高灵敏度、选择性、所需样品体积小和仪器简单而被广泛应用。同步荧光光谱法(SFS)不仅具有传统荧光光谱法(FS)的优点,还可以有效避免真实样品中瑞利散射、拉曼散射和内源性荧光物质的干扰。此外,它还可以克服混合物中重叠且难以区分的光谱识别困难,使其成为多组分样品同时分析的有效工具。本综述描述了SFS技术及其分类,以及在石油、煤炭及其各种衍生物中多环芳烃(PAHs)环数的识别,以及对芳香分子相互作用和关联模式与荧光光谱变化之间关系的研究。此外,还介绍了SFS技术在石油、煤炭等样品中PAHs含量和分布检测中的应用。本综述还讨论了使用SFS检测复杂样品时遇到的问题以及未来研究方向。

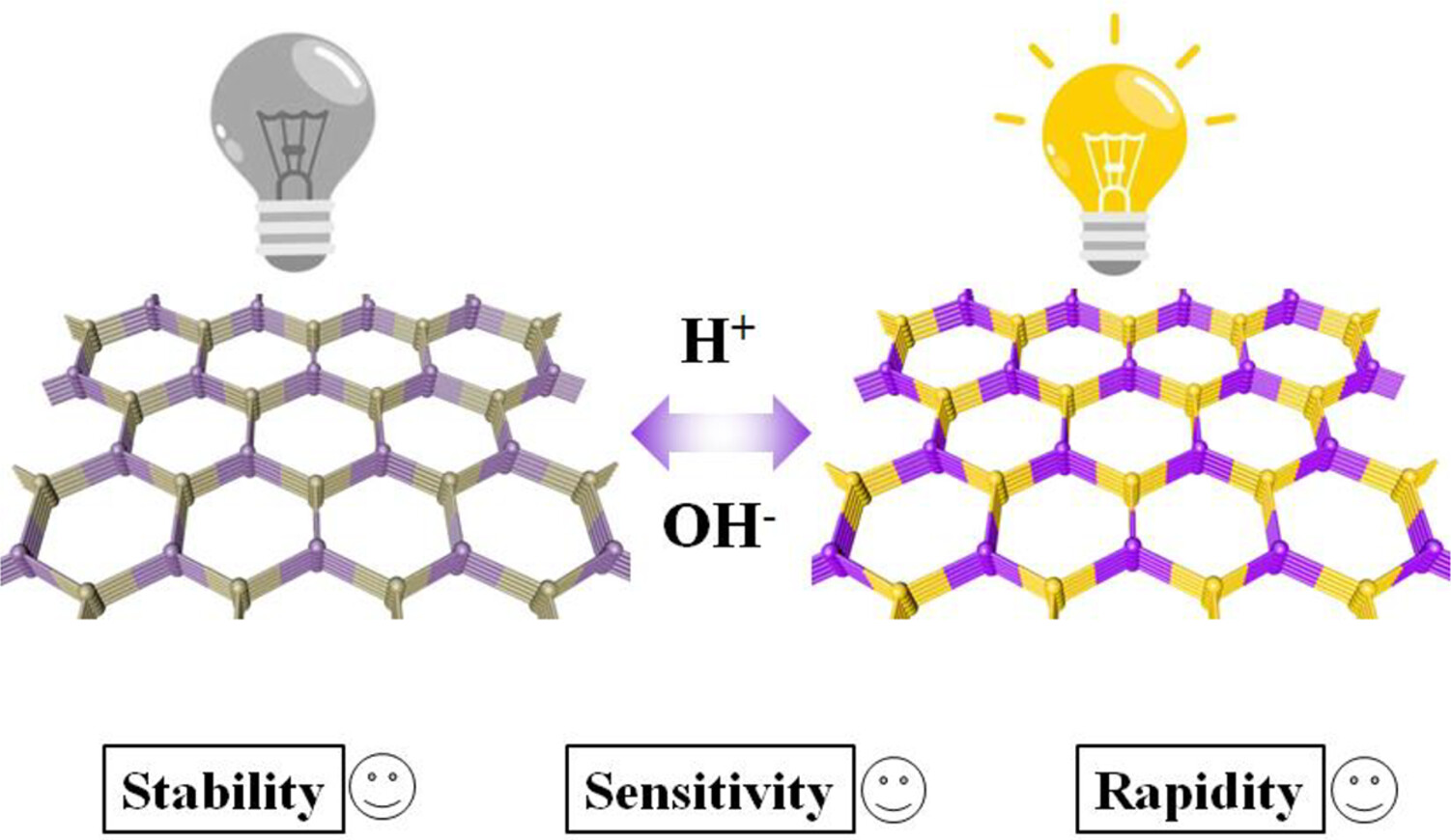

【综述 - COF基pH荧光探针】Luminescence

Advances in Covalent Organic Frameworks as Fluorescent Sensors for pH

pH值对于维持生态平衡至关重要,并且在大气监测、水质评估和生物健康中发挥着重要作用。因此,开发快速、灵敏的pH检测方法非常重要。共价有机框架(COFs)因其可调节的有机结构、高热稳定性和大比表面积而成为有前途的荧光传感材料,使其成为环境和生物样本中pH检测的理想选择。本综述考察了各种类型的COF荧光传感器,讨论了它们的传感机制,并为开发更优秀的pH荧光传感器提供了理论基础。

检测型荧光材料

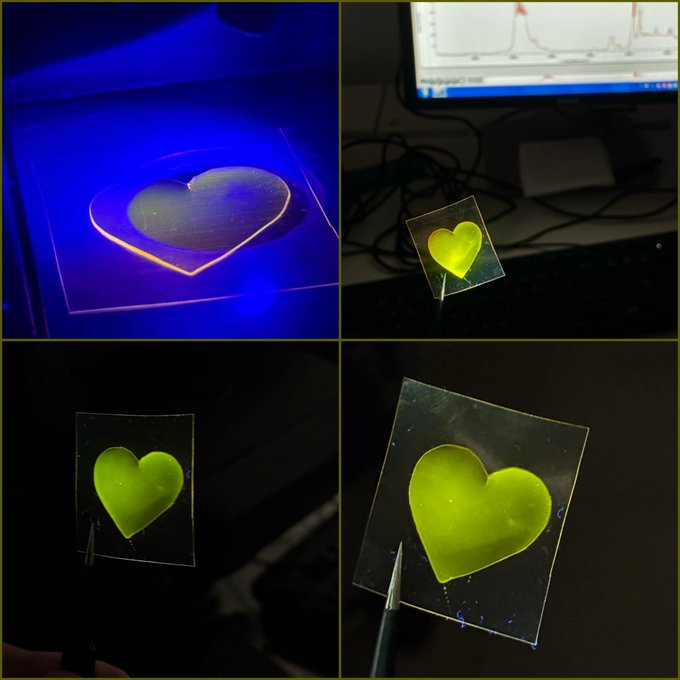

【检测 - SA检测】ACS Applied Nano Materials

Ratio Fluorescence Detection of Salicylic Acid Based on Ti3C2 Quantum Dots

以精氨酸(Arg)为配体制备了在352 nm处具有稳定蓝光发射的Ti₃C₂量子点。基于水杨酸(SA)与Arg-Ti₃C₂量子点之间的相互作用,构建了一种增强型比率荧光传感器,用于SA的荧光检测。当SA加入体系时,Arg-Ti₃C₂量子点在352 nm处的荧光通过内滤效应(IFE)逐渐减弱,而SA与Arg-Ti₃C₂量子点之间的氢键相互作用导致403.9 nm处荧光的出现和显著增强,从而实现比率荧光。该体系具有0.57 μM的良好检测限(LOD)和优异的选择性,并且可以应用于实际样品中SA的检测,有效防止化妆品中添加过多SA对人体造成的伤害。

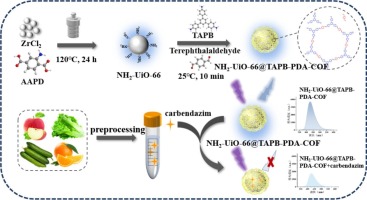

【检测 - CBZ】Microchemical Journal

Application of fluorescence probe based on NH2-UiO-66@TAPB-PDA-COF nanocomposite in sensitive detection of carbendazim

本研究构建了一种基于NH₂-UiO-66@TAPB-PDA-COF的高效灵敏的苯并咪唑(CBZ)荧光探针,用于快速检测CBZ。通过界面生长法制备该探针。加入CBZ后,其通过π-π相互作用、氢键和疏水相互作用吸附并与NH₂-UiO-66@TAPB-PDA-COF相互作用,导致电子转移和荧光猝灭。该荧光传感器具有1–50 μM的宽浓度检测范围,响应时间快,检测限低(0.10 μmol/L)。NH₂-UiO-66@TAPB-PDA-COF荧光探针已成功应用于水果、蔬菜、水和土壤样本中CBZ残留的测定,回收率为94.21%至107.80%。这种结合MOFs与COF的探针方法为食品样本中苯并咪唑的快速准确检测提供了新策略。

【检测 - 乳化原油厚度】Marine Pollution Bulletin

Measurement for Emulsified Crude Oil Thickness Using Laser-Induced Fluorescence and Visual Imaging Technology

准确测量乳化原油厚度对于评估海上石油泄漏的污染范围和环境影响至关重要。然而,传统激光诱导荧光(LIF)的测量精度受到乳化原油复杂物理化学性质的限制。为解决这一问题,开发了一种结合LIF与视觉成像技术的装置,以提高乳化原油厚度测量的准确性。在LIF 405 nm紫光激光照射下,不同厚度的乳化原油表现出不同的颜色特征。通过分析这些颜色特征与油厚之间的关系,提高了测量精度。本研究利用结合LIF与视觉成像技术的装置获取了不同厚度和油含量的乳化原油的光谱数据和图像。利用具有注意力机制的二维卷积神经网络(2DCNN)提取图像特征,并采用偏最小二乘回归(PLSR)根据光谱数据和图像特征拟合厚度。在验证阶段,使用未知油含量的实际乳化原油样本。该样本的厚度测量平均相对误差为0.759%。结果表明,利用图像特征进行厚度估算的精度显著高于仅用光谱数据获得的精度。

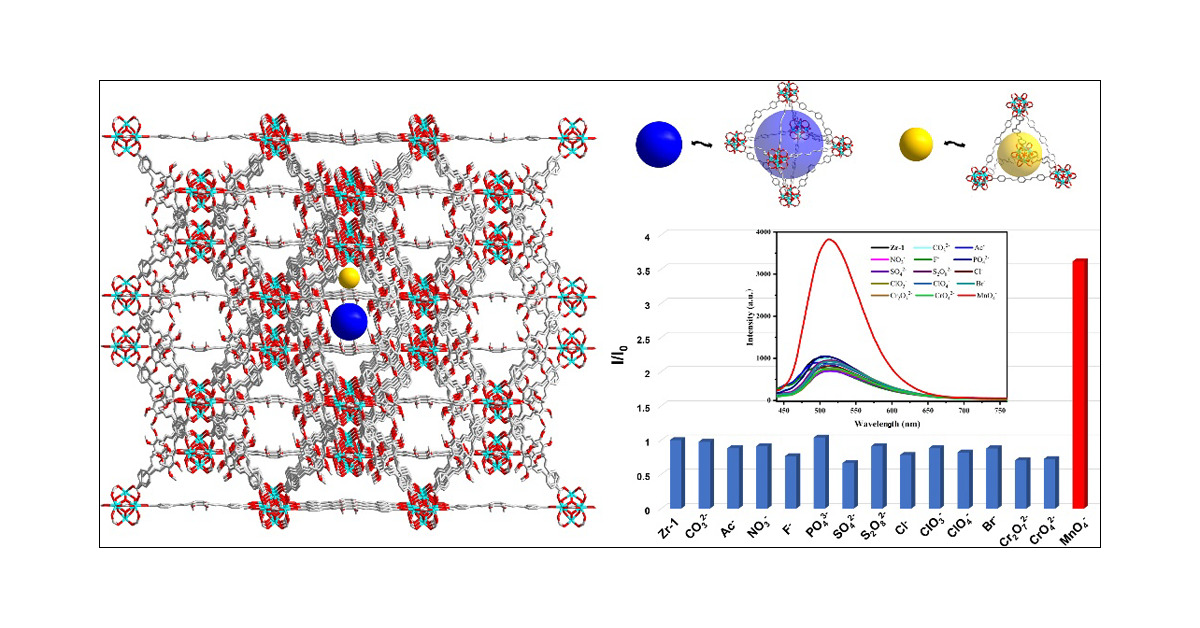

【检测 - MnO4-】Inorganic Chemistry

Stable Interpenetrated Zirconium-Based Metal–Organic Framework for the Fluorescence Detection of MnO4–

本研究合成了一种新型稳定的锆基金属有机框架(Zr-MOF),其化学式为[Zr₆O₄(OH)₄(PVDC)₆]₄·66DMF(Zr-1,H₂PVDC = (E,E)-2,5-二甲氧基-1,4-双[2-(4-羧基苯乙烯基)]苯;DMF = N,N-二甲基甲酰胺)。通过将线性苯乙烯基羧酸配体引入与ZrCl₄在溶热条件下反应,成功合成了该化合物。单晶X射线衍射测量表明,Zr-1具有双重穿插的框架结构,其单一配位框架与著名的Zr-MOF(UiO-66)结构相似,由[Zr₆O₄(OH)₄]¹²⁺簇和PVDC²⁻配体构建而成。由于引入了苯乙烯基功能化配体,Zr-1对不同浓度的高锰酸根离子(MnO₄⁻)表现出独特的荧光传感性能。在低浓度下,随着MnO₄⁻在水悬浮液中浓度的增加,Zr-1在510 nm处的荧光发射强度显著增强。然而,当过量的MnO₄⁻加入悬浮液时,荧光发射强度显著降低,并且单一发射峰变为五个发射峰。这种现象在以往的MOF基荧光传感器中鲜有报道。此外,Zr-1在低浓度和高浓度下均表现出对MnO₄⁻检测的高度抗干扰能力。本研究为开发基于MOF的荧光传感平台提供了一种新途径。

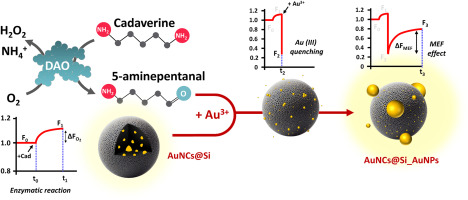

【检测 - 腐胺】Talanta

In situ Metal-Enhanced Fluorescence of gold nanoclusters for enzymatic biosensors.

本研究首次开发了一种基于原位观察金属增强荧光(MEF)效应的荧光酶促生物传感器。以腐胺与二胺氧化酶(DAO)的酶促反应(作为概念验证)为例,在Au(III)存在下,反应产物可将金前驱体还原为金纳米颗粒(AuNPs)。当反应在硅包覆的金纳米簇(AuNCs@Si)存在下进行时,观察到荧光信号增加,该信号也与腐胺浓度相关。为了解释其机制,研究了AuNCs@Si与酶促反应以及与Au(III)的相互作用。在最佳条件下,该方法对腐胺的线性响应范围可达250 μM,定量限为52 μM,检测限为16 μM,比无MEF的方法(DAO/腐胺/Au(III))低两个数量级。该方法已应用于掺假的油性鱼中腐胺的测定,回收率为95±8%(n=3),与参考方法相比无显著差异(P=0.05)。此外,在黄嘌呤氧化酶对黄嘌呤和酪胺氧化酶对酪胺的酶促测定中也观察到了MEF效应。

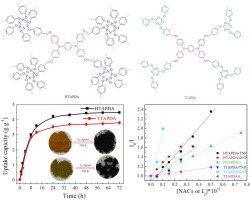

【检测 - DNP】Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

The syntheses of the flexible TAPDA-based covalent organic frameworks utilized for capturing iodine and fluorescence sensing 2,4-dinitrophenol

本文首次报道了基于季铵盐连接体的柔性共价有机框架(COFs)的创新合成及其多功能特性。研究者选取含四苯胺基团的季铵盐单体(TAPDA),分别与六醛基环三磷腈(NOP-6-CHO)和三嗪基三醛(TPT-3-CHO)通过席夫碱反应,成功构筑了两种新型柔性COFs材料(HTAPDA和TTAPDA)。该材料突破性地引入了动态自适应孔隙结构:三维三角型与二维六方型孔道协同作用,赋予其1103-1048 m²/g的高比表面积及优异的热稳定性。实验证实,这类COFs不仅能高效吸附气态(77K下碘吸附量达4.08-3.80 g/g)和溶液中的碘分子,更展现出独特的荧光双模态特性——在分散态和固态下均保持强荧光发射,并可通过光诱导电子转移与荧光共振能量转移机制,实现对2,4-二硝基苯酚(DNP)的高选择性(KSV达2.49×10⁴-2.36×10⁴ L/mol)荧光传感。这项研究不仅拓展了COFs材料的结构多样性,更揭示了其在环境检测与光功能器件领域的潜在应用价值。

成像型荧光材料

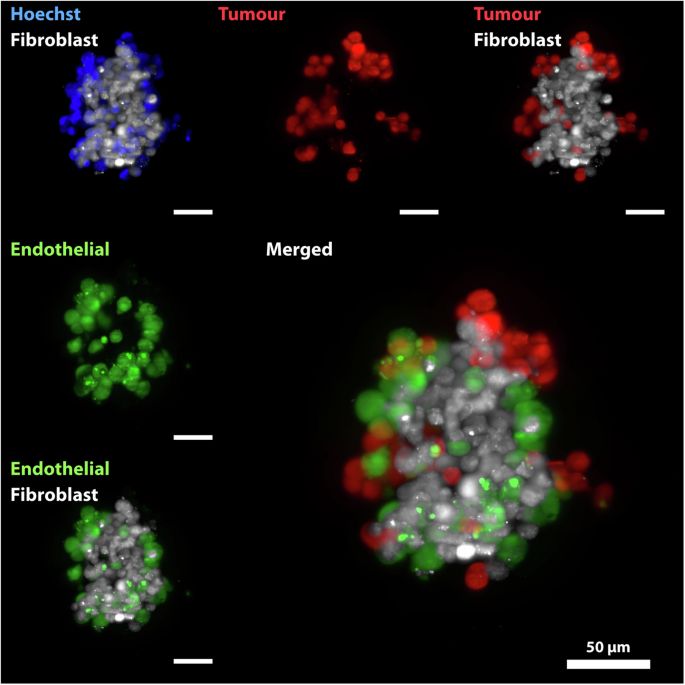

【成像 - 细胞成像】Scientific Data

Single-cell light-sheet fluorescence 3D images of tumour-stroma spheroid multicultures

细胞球在肿瘤学中被广泛用于药物测试,但由单一细胞系组成的模型无法完全捕捉化疗靶向的体内肿瘤的复杂性。开发更贴近肿瘤结构的三维体外模型是科学界的重要一步。为了实现更可靠的药物测试,我们生成了多细胞系细胞球,并分析了细胞形态和分布随时间的变化。这一数据集是首个公开的单细胞光片荧光显微镜图像集,包含三种不同细胞系组成的三维多细胞肿瘤模型,并在不同时间点进行了分析。具体而言,我们创建了由一种癌细胞系(黑色素瘤、乳腺癌或骨肉瘤)和两种基质细胞系(成纤维细胞和内皮细胞)组成的模型。然后,我们获取了细胞球的单细胞分辨率光片荧光三维图像,以分析细胞球在24、48和96小时后的形态。图像集、整个细胞球的注释和提取的特征均已公开,可供进一步研究,并可支持自动化分析模型的开发。

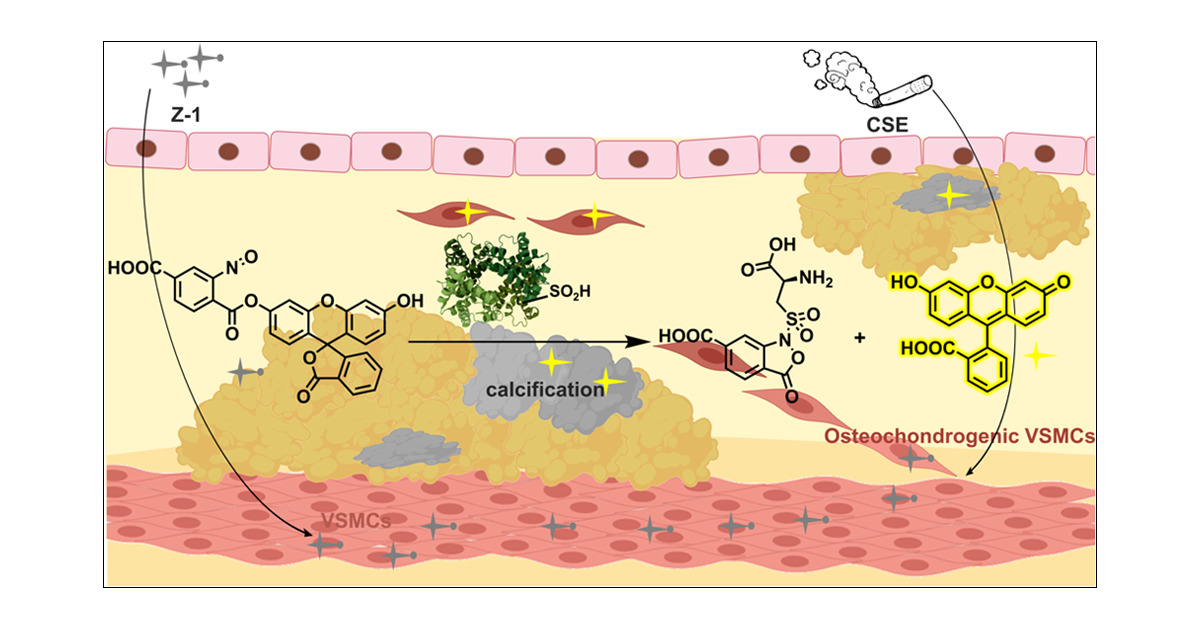

【成像 - Cys-SO₂H】Analytical Chemistry

Uncovering the Mechanism of Protein Sulfination in Regulating Atherosclerotic Plaque Calcification via Fluorescence Imaging

动脉粥样硬化斑块钙化是一种依赖氧化应激的过程,涉及斑块破裂和随后的动脉血栓形成事件的发生。过量的活性氧(ROS)生成决定了蛋白质半胱氨酸巯基(Cys-SH)的结构修饰,从而改变蛋白质功能和氧化还原信号输出。尽管这些以氧化还原为中心的信号通路已被发现对斑块钙化具有重要作用,但蛋白质Cys-SH修饰的程度以及特定蛋白质的调控区域仍不清楚。这是由于缺乏能够视觉区分和表征不同Cys-SH蛋白氧化产物的工具,尤其是蛋白质亚磺酸化(Cys-SO₂H)。在此,我们开发了一种新型“开启型”荧光探针(Z-1),用于原位可视化Cys-SO₂H修饰,并研究其对血管平滑肌细胞(VSMC)钙化启动的影响。体外和体内成像显示,吸烟诱导的VSMC钙化中蛋白质Cys-SO₂H水平显著增加。蛋白质光谱分析表明,Cys-SO₂H修饰发生在Kelch样ECH相关蛋白(Keap1)的巯基活性位点。这些氧化修饰可能会破坏ROS/Keap1/核因子E2相关因子2(Nrf2)抗氧化信号通路,加速钙化进程。此外,在急性心肌梗死和脑梗死患者的血清样本中观察到的Cys-SO₂H水平升高为蛋白质Cys-SO₂H修饰在病理性钙化中的相关性提供了临床证据。

应用型荧光材料

【应用 - 材料结构表征】Construction and Building Materials

Analysis of the pore-forming mechanism of SAP and its influence mechanism on cement paste performance based on fluorescence impregnation method

研究水泥基材料中超吸水性聚合物(SAPs)的孔隙特性及其作用机制对于评估其对水泥基材料自收缩和抗压强度的影响至关重要。本研究通过丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)的共聚反应合成了不同化学组成的SAPs。分析了其吸水和释放行为,并利用紫外荧光浸渍和数字图像处理评估了孔隙形成参数。结合傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重/差热分析(TG/DTA)和性能测试,评估了水释放特性、孔隙形成机制以及对水泥浆的调控效果。关键发现包括:在吸收行为方面,随着SAP中AA含量的增加,其在水泥滤液中的平衡吸收能力降低。实际水泥浆中的孔隙形成吸收能力高于在水泥滤液中获得的值。SAP降低自收缩的能力取决于其储水和释放性能。最小化收缩的最佳组成为mAA:mAM = 25%:75%。对于抗压强度,SAP诱导的孔隙率(ηpf)是主要因素。某些组成具有相似的ηpf值,导致强度较低。当SAP仅含有-CONH基团时,抗压强度最高。本研究为优化SAP组成以减少自收缩和增强混凝土强度提供了理论基础。

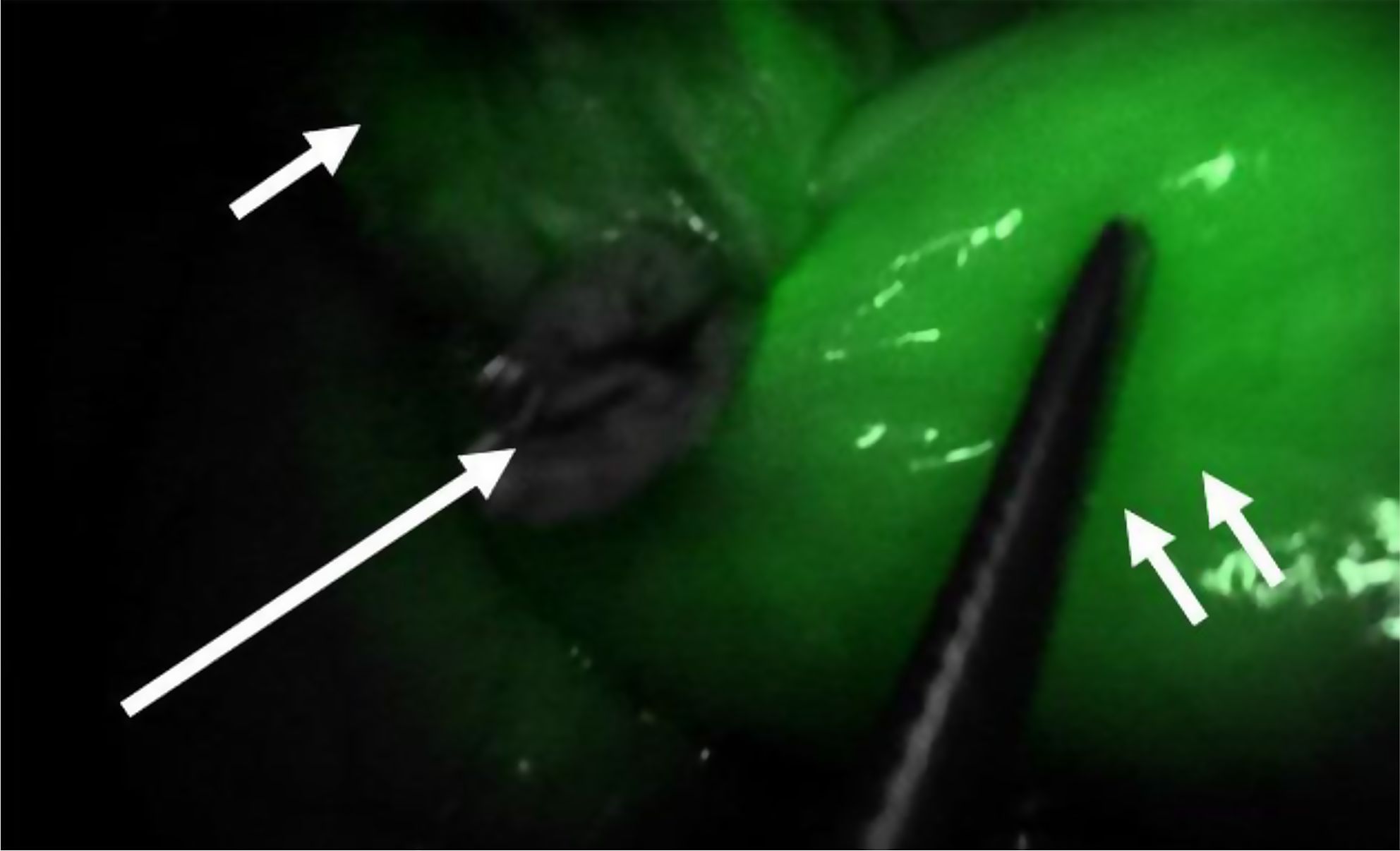

【应用 - 临床手术】Langenbeck's Archives of Surgery

The usefulness of fluorescence in decision-making strategy during bariatric and metabolic surgery

荧光在多种外科领域被用于检测组织缺血,但在减肥手术中的应用仍然有限。本研究旨在探讨荧光是否能够在代谢和减肥手术中改变手术决策。主要目标是确定通过荧光评估的异常血流患者的比例以及术中策略的改变情况。次要结果是术后30天内的发病率和死亡率。这项单中心、前瞻性观察研究分析了接受原发性代谢和减肥手术的患者。数据收集自66名符合单吻合口胃旁路术和Roux-en-Y胃旁路术条件的连续患者。总共观察到两例血供不当的情况,5.8%的单吻合口胃旁路术和2%的Roux-en-Y胃旁路术改变了手术策略。未报告泄漏事件。1名患者(1.5%)经历了与缺血无关的并发症。术后30天内未观察到死亡病例。未观察到与ICG给药相关的并发症。尽管在代谢和减肥手术中组织缺血的发生率较低,但添加ICG荧光可能会因检测到缺血而对术中手术决策产生潜在影响。然而,该领域缺乏系统数据,需要对更大样本量的患者进行进一步研究,以建立确凿的证据。

【材料 - 制备】RSC Advances

Modulation of fluorescence in novel A–D–A type phenothiazine derivatives via oxidation

通过自下而上的合成策略,成功开发出了1,9-二甲基-2,8-功能化吩噻嗪。在氧化条件下,观察到其光致发光量子产率高达52%,而还原后光致发光量子产率降至6%,这为设计具有定制特性的基于吩噻嗪的推-拉系统开辟了新途径。

诊疗型荧光材料

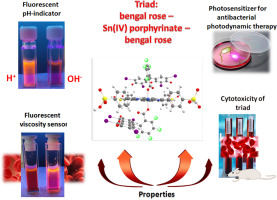

【诊疗 - 抗菌】Journal of Molecular Structure

Design and antibacterial activity of a hybrid fluorophore where Porphyrin and Rose Bengal moieties are linked through the carboxyl group of a xanthene dye

合成了一种轴向复合物(三联体)Sn(IV)-5,10,15,20-四(4-磺基苯基)卟啉与玫瑰红B(RB)配位,通过黄蒽酮染料的羧基与卟啉配位形成[SnP(RB)₂]。研究了该三联体在不同pH值的水介质中以及水-甘油二元溶剂中,在不同激发波长下的发光特性。确定了在激发其各个片段时,三联体荧光表现出最高灵敏度的pH范围。研究发现,只有RB片段在SnP(RB)₂中表现出“旋转”荧光能力。研究了SnP(RB)₂生成单线态氧的能力。评估了SnP(RB)₂及其各个片段对细菌菌株的抗菌效果:金黄色葡萄球菌ATCC 6538-P FDA 209-P、大肠杆菌M-17和白色念珠菌ATCC 10231,在黑暗中以及在不同波长的光照射下。还研究了在这些化合物存在下自由基对血细胞膜的降解过程及其细胞毒性。

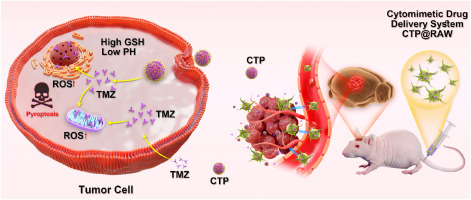

【诊疗 - 胶质瘤】Materials Today Bio

Immune cell targeting-mediated cytomimetic drug delivery system for BBB-penetrating and precise therapy of in situ glioma

胶质瘤是一组高度恶性的肿瘤,手术后容易复发。由于血脑屏障(BBB)的限制,大多数抗肿瘤药物无法穿过。因此,提高抗肿瘤药物在治疗中的递送效率仍然是一个重大挑战。在此,我们报道了一种独特的细胞生物模拟药物递送系统(CTP@RAW),该系统利用RAW 264.7细胞的卓越免疫归巢和长期跟踪能力,特异性地穿透BBB并靶向肿瘤部位。药物(TMZ)被封装在RAW264.7细胞中,以避免被血液清除或降解,提高生物利用度并减少系统毒性。此外,由于量子点-药物纳米颗粒表面的聚多巴胺(PDA)涂层,可以根据特定的肿瘤微环境(高GSH和低pH)内源性和可控地释放TMZ。该递送系统还可以通过荧光成像实现肿瘤的精确定位和实时可视化。释放的药物通过调节细胞因子表达水平(包括GFAP、Ki67、Caspase-3和TNF-α)有效抑制肿瘤生长。我们的研究表明,这种药物递送系统可以穿过BBB,提高药物递送效率,并在原位胶质瘤的可视化和精准治疗中具有巨大潜力。

其他

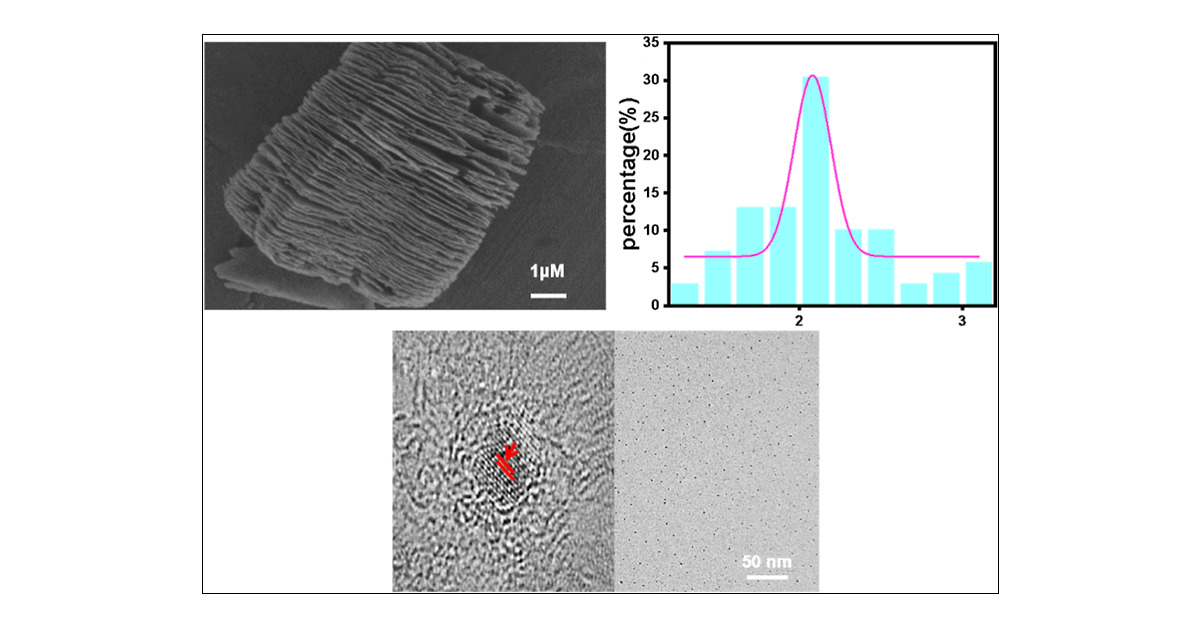

【其他 - 机制】Optical Materials

Effect of Europium doping on Structural, Optical and Fluorescence lifetime studies of CuS Nanostructures

本研究旨在研究不同浓度的铕(Eu)原子对用于光学和荧光研究的硫化铜(CuS)纳米结构物理性质的影响。采用水热法生长CuS纳米结构,并对其结构、光学和形貌特性进行了评估。合成了掺杂Eu的CuS纳米结构,掺杂水平分别为0、1、3、5和7原子百分比。利用X射线衍射(XRD)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见光谱、光致发光和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等仪器对其特性进行了分析。通过XPS分析了化学态。CuS的XRD分析显示其为六方晶系的硫铜矿相,掺杂Eu的样品晶粒尺寸增大。掺杂Eu的CuS纳米结构表现出随掺杂引入的带隙增加。FESEM分析显示形成了类似球体的花状结构,而在较低放大倍数下则可识别出纳米片的存在。在室温下进行光致发光分析,利用荧光光谱光度计检测到在350 nm激发波长下出现橙红色发射峰。合成样品的相关色温(CCT)和显色指数(CIE)值表明其在显示技术中具有显著的应用潜力。通过荧光寿命测量验证了掺杂Eu的CuS纳米结构的荧光寿命和衰减分析,表明Eu掺杂剂起到了荧光增强剂的作用。其独特的发光特性,尤其是强红光发射,表明其在红色发光磷光体、白光LED、高能电池和超级电容器等领域具有潜在应用价值。

【其他 - 微塑料的危害】Ecotoxicology and Environmental Safety

Polystyrene microplastics induce nephrotoxicity through DDIT4-mediated autophagy and apoptosis

微塑料(MPs,小于5 mm的塑料颗粒)因其在环境中的普遍存在和潜在健康风险而受到越来越多的关注。尽管其在肝脏、肾脏和肠道等器官中的积累已有充分记录,但其影响肾脏发育的具体机制仍不清楚。本研究使用源自人类多能干细胞的三维肾脏类器官模型,研究了1 μm聚苯乙烯微塑料(PS-MPs)的肾毒性,重点关注其涉及的分子途径。肾脏类器官暴露于1.25至10 μg/mL的PS-MPs中24小时。结果显示,类器官大小和肾单位特异性标志物显著减少,包括近曲小管和远曲小管的形成受损。此外,观察到肾单位祖细胞(NPCs)中自噬和凋亡增强,表现为LC3-II表达增加3.5倍和裂解的caspase-3水平增加1.5倍。转录组分析确定DNA损伤诱导转录4(DDIT4)是关键介质,将PS-MP暴露与mTOR信号通路的抑制联系起来。值得注意的是,沉默DDIT4可缓解PS-MP诱导的自噬和凋亡,突显其在微塑料诱导的肾毒性中的关键作用。这些发现为微塑料诱导毒性的分子途径提供了新的见解,并强调了进一步研究微塑料暴露的发育影响和长期健康后果的必要性。