荧光爱好者周刊(第三十一期)

检测型荧光材料

【检测-有害气体】International Journal of Biological Macromolecules

High selectivity fluorescence-based CQDs@cellulose membrane sensor for detection of hazardous gas

甲苯作为一种有害气体,对生物体危害极大,其在环境中的分布与浓度一直备受关注。然而,传统检测方法选择性差,难以检测低浓度甲苯,且设备庞大、昂贵且耗时。

本研究开发了一种基于碳量子点(CQDs)复合纤维素膜(CQDs@CMC膜)的荧光光谱法,有效解决了CQDs的局限性,如操作成本高、检测程序复杂及分析时间长等问题,实现了对甲苯气体的高灵敏度和特异性检测。

首先,通过水热法合成了疏水性丙二醇/甜菜碱(Gly/Bet)CQDs,并将其与CMC膜结合制备了复合膜,随后分别进行了表征。研究发现,与Gly/Bet CQDs@CMC膜的最佳激发波长相比,Gly/Bet CQDs略有蓝移。Gly/Bet CQDs均匀负载于CMC膜上,荧光寿命和荧光量子产率(FQY)分别提升至5.3 ns和18.34 ns。利用Gly/Bet CQDs复合膜检测有害气体甲苯时,甲苯浓度对Gly/Bet CQDs@CMC膜的荧光强度影响显著,当甲苯浓度在200-1400 ppm范围内时,荧光强度与甲苯浓度成正比。对甲苯的检测限为0.452 ppm,显示出极高的灵敏度。

结果表明,Gly/Bet CQDs@CMC膜能够有效检测甲苯气体,为实际工业中甲苯排放的监测及日常生活中甲苯气体的检测提供了坚实的理论基础。此外,该膜对甲苯及干扰气体具有高选择性。

【检测-β-烟酰胺单核苷酸】Food Bioscience

Rapid nicotinamide mononucleotide detection using a dual-ligand Eu-MOF-based ratiometric fluorescence sensor

β-烟酰胺单核苷酸(NMN)因具有抗衰老潜力而成为健康养生领域的热门产品,开发快速准确的NMN检测方法对市场监管至关重要。本研究开发了一种基于铕基金属有机框架(Eu-MOF)的比率荧光传感器,用于NMN的快速便捷检测。

该传感器采用双配体策略,以2,4,6-三(4-羧基苯基)-1,3,5-三嗪和2-氨基对苯二甲酸为配体,使Eu-MOF在蓝、红光区呈现双荧光发射。加入Cu²⁺离子后,蓝色荧光被淬灭,随后引入NMN可恢复信号,红色荧光作为稳定的内参。在最佳条件下,该传感器对NMN的检测范围为0.005–2 mg mL⁻¹,响应时间仅需1分钟。

在实际产品检测中,只需将样品简单溶解于水中即可,回收率在92.2%至103.8%之间,结果与传统高效液相色谱法一致。该荧光传感器为NMN产品的质量控制、防伪检测和监管监测提供了有效工具,有助于推动健康养生行业的规范发展。

【检测-可霉素】Food Control

A ratiometric fluorescence biosensor based on enzyme-cascade signal amplification technology for the detection of lincomycin

基于制备的锰铁层状双氢氧化物纳米片(Mn-Fe LDH)和碱性磷酸酶(ALP),开发了一种酶-纳米酶级联放大比率荧光(RF)生物传感器,用于灵敏、准确地检测林可霉素(LIN)。

在该策略中,Mn-Fe LDH可催化邻苯二胺(OPD)氧化,生成荧光波长为565纳米的2,3-二氨基吩嗪(DAP)。研究利用林可霉素适配体修饰的磁珠和碱性磷酸酶标记的互补链杂交,制备了MBs-Apt@cDNA-ALP。该复合物能识别LIN,并从磁珠表面释放cDNA-ALP。经磁分离后,cDNA-ALP催化2-磷酸抗坏血酸(AAP)转化为抗坏血酸(AA)。AA与Mn-Fe LDH的氧化还原反应导致DAP生成减少,荧光强度降低。同时,AA转化为脱氢抗坏血酸(DHAA),与OPD反应生成435纳米处发荧光的喹啉衍生物(DFQ)。

所构建的林可霉素生物传感器检测范围为1.125至250纳摩尔,检测限(LOD)为0.0492纳摩尔。此外,该比率荧光适配体传感器可消除背景干扰,提供显著的信号变化,并有效分析草鱼和虾样品中的林可霉素浓度。

【检测-miRNA】Analytical Chemistry

Direct Fluorescence Anisotropy Detection of miRNA Based on Duplex-Specific Nuclease Signal Amplification

微小RNA(miRNAs)的失调与包括癌症在内的多种疾病相关,因此miRNAs被视为疾病诊断和治疗的潜在生物标志物。然而,由于miRNAs序列短、同源性高且丰度低,其直接、快速、灵敏和特异性的检测颇具挑战。

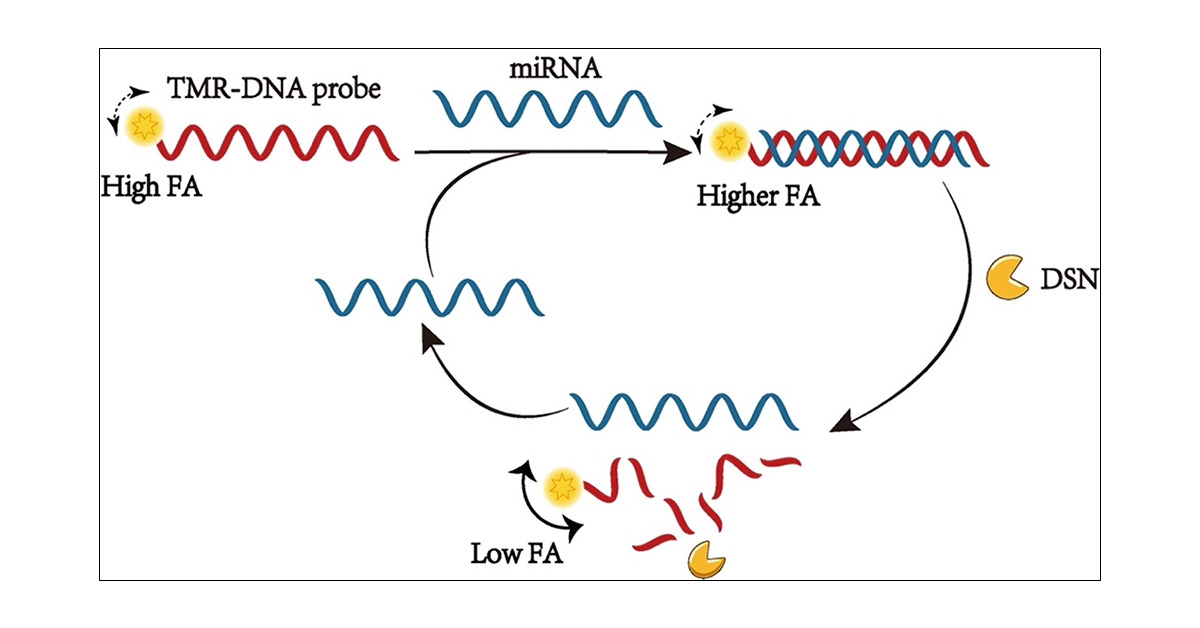

本研究提出了一种基于双链特异性核酸酶(DSN)辅助信号放大的简单均相荧光各向异性(FA)策略,用于直接、快速(约35分钟)定量检测miRNA-21。在目标miRNA-21存在下,带有单个荧光团四甲基罗丹明(TMR)标记的单链DNA(ssDNA)探针在形成DNA/RNA杂交体后,被内切酶DSN特异性水解成小片段,导致分子尺寸减小,进而使FA降低。然而,目标miRNA在酶解过程中保持完整,并在溶液中释放,以便进行下一轮结合、水解和释放,实现循环利用。

研究发现,在5'端用TMR标记的ssDNA探针,其中荧光团与最近的dG碱基相隔九个核苷酸,以消除或减少TMR与dG碱基之间的光诱导电子转移相互作用,对目标miRNA-21表现出最大的FA变化。这种FA变化使得miRNA-21的灵敏检测范围为0.050至2.0 nM,检测限为40 pM。此外,该放大策略具有高选择性,甚至能区分miRNA家族成员之间的单碱基突变。该方法已成功应用于多种癌细胞系提取物中miRNA-21的检测,显示出在组织或细胞miRNA分析中的巨大潜力,为生物医学研究、临床诊断和治疗应用提供了有价值的信息。

【分析-铜离子的络合】Process Safety and Environmental Protection

Applying fluorescence spectroscopy with absolute principal component coefficients and two-dimensional correlation to characterize copper complexation with fluvial DOM from Danjinlicaohe River in China

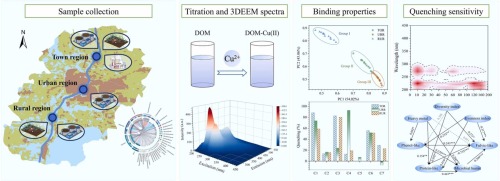

不同来源溶解性有机物(DOM)的结构组成存在显著差异,影响水生生态系统中重金属的地质化学行为。本研究从跨越农村(RUR)、乡镇(TOR)和城市(URR)区域的丹金溧漕河采集了三种典型表层水样,利用荧光光谱结合主成分系数、平行因子分析(PARAFAC)和二维相关(2DCOS)技术,揭示了铜离子(Cu(II))与DOM组分的络合作用。

通过PARAFAC分析,从络合样品中提取出七个组分(C1至C7),包括酚类、酪氨酸与色氨酸混合物、色氨酸、近期生物产物、完整蛋白质、微生物腐殖质和富里酸类物质。有趣的是,C5仅在城市区域(URR)被识别,而其他组分在所有样品中均存在。根据修正的Stern-Volmer模型,城市区域(URR)中C1(0.665)和C3的f值远低于乡镇(TOR,1.847)和农村(RUR,1.717),表明后两者中的酚类和色氨酸类物质具有更多的Cu(II)结合位点。

通过移动窗口2DCOS分析,乡镇(TOR)中的酚类和蛋白质类物质与120μM Cu(II)显著结合,而微生物腐殖质和富里酸类物质与10μM Cu(II)结合。城市区域(URR)的DOM趋势相反,农村(RUR)的DOM在50-120μM范围内出现宽交叉峰。结构方程模型显示,Cu(II)浓度对酚类(-0.133)、蛋白质类(-0.180)和微生物腐殖质(-0.451)有直接负面影响,表明丹金溧漕河的DOM组分在Cu(II)浓度梯度增加时具有明显的淬灭效应,富里酸类物质除外。本研究有助于进一步理解河流中Cu(II)的环境行为。

【对比-微塑料检测】Environmental Pollution

Comparison of Raman and fluorescence microscopy for identification of small (< 2 μm) microplastics in soil

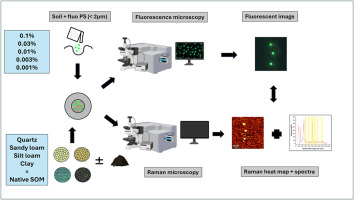

土壤中微塑料(MP)的研究面临重大挑战,因缺乏标准化提取技术且基质干扰强烈,尤其是针对最小粒径的MP检测。因此,关于这些微小MP在土壤环境中的行为和动态,人们知之甚少。

本研究评估并比较了在不同复杂基质中,利用拉曼光谱和荧光显微镜直接检测荧光标记小MP(1-2μm)的效果。研究将荧光聚苯乙烯(PS)微粒(直径1.71±0.03μm)引入不同基质,包括纯石英砂和具有不同质地特性的土壤(砂质壤土、粉质壤土和黏质壤土)。土壤分析时,既考虑了未去除原生土壤有机质(SOM)的情况,也考虑了去除SOM的情况。MP的添加浓度范围为0.1%至0.001%(对应自然浓度范围),随后通过μ-拉曼和荧光显微镜评估其检测效果。

拉曼分析在所有测试浓度下均成功在石英砂中识别出PS特征峰(特别是在1001cm⁻¹处),并在一定程度上在砂质壤土和粉质壤土中识别出。然而,在黏质壤土和所有仍含有原生SOM的土壤样本中,检测失败。相比之下,荧光显微镜在所有浓度和土壤类型中均能持续可视化MP。此外,在监测MP向下迁移的实验中收集的现场样本中,通过荧光显微镜直接观察到荧光PS颗粒,而拉曼显微镜的检测则具有挑战性。

在复杂土壤基质中直接、明确地识别荧光MP的能力,消除了对耗时提取方法的需求,并为研究土壤中最小MP组分的迁移和行为提供了新机遇。

【检测-小檗碱】Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Two heterometallic MOFs fluorescence probes: Their syntheses, structures, and sensing properties

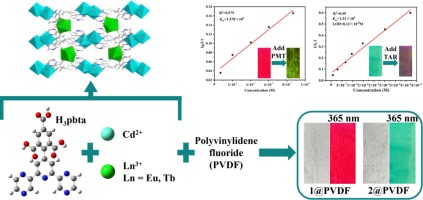

基于2-(2,6-双(吡嗪-2-基)吡啶-4-基)苯-1,3,5-三羧酸配体(H3pbta),成功合成了两种具有多孔三维结构的同构d-f异金属有机框架,即{LnCd2(pbta)2Cl(H2O)44}n(1,Ln=Eu;2,Ln=Tb)。

实验结果表明,这两种配合物在广泛的水溶液pH范围内均展现出稳定的发光特性。值得注意的是,配合物1能够识别模拟人体尿液中的小檗碱(PMT),而配合物2则可区分某些食品添加剂中的酒石黄(TAR)。具体而言,配合物1和2分别在水溶液中对PMT和TAR的识别表现出高选择性、可回收性、抗干扰性以及低检测限。

此外,通过相应的实验和理论计算,详细阐明了配合物1和2检测PMT和TAR的荧光机制。为满足实际应用需求,还基于这两种配合物制备了荧光传感薄膜,分别用于直观识别PMT和TAR。

综上所述,本研究成功合成了两种具有优异发光特性的d-f异金属有机框架,并证明了它们在检测PMT和TAR方面的潜在应用价值。这些成果不仅丰富了异金属有机框架的种类,还为相关领域的检测技术提供了新的思路和方法。

【检测-pH值】Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

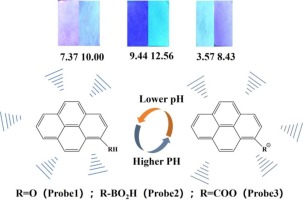

Simply structural, reversible and chemical stable ratiometric pH-responsive fluorescence probe of pyrene derivatives and its applications

芘基团常被用作比率荧光探针中的荧光团,然而,这些探针几乎都依赖芘基团的单体/激基缔合物实现分析物的比率荧光识别。本研究中,三种结构简单的单取代芘衍生物——芘-1-醇(探针1)、芘-1-基硼酸(探针2)和芘-1-羧酸(探针3)——利用其质子化或去质子化效应影响芘基团的电子激发态,从而实现对pH的灵敏比率荧光识别。

其中,探针1和探针2已验证可在碱性环境中工作,pH范围分别为8.1至12.1和9.4至13.1,对应的pKa值分别为8.9和11.1。而探针3在弱酸性条件下表现最佳,pH范围为2.3至5.2,pKa值为4.8。此外,这三种荧光探针均展现出优异的光稳定性、可回收性和抗离子干扰能力。

进一步研究发现,这三种探针还能在环境水源(如自来水和珠江水)中实现pH的比率荧光检测,并对斜带石斑鱼活GS细胞中的pH变化产生荧光响应。这些结果表明,这三种单取代芘衍生物在生物和环境pH检测领域具有广泛的应用潜力。

【检测-β-Gal】Microchemical Journal

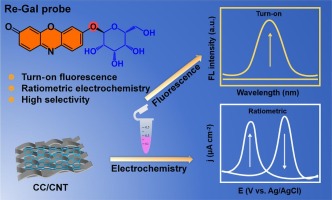

Dual-mode ratiometric electrochemical and turn-on fluorescence detection of β-galactosidase in serum based on a single probe

β-半乳糖苷酶(β-Gal)的过表达与多种癌症(如乳腺癌、结肠癌和肝癌)的进展密切相关。因此,开发一种准确、灵敏、快速且简便的β-Gal检测方法,对医学诊断(尤其是各种疾病的早期检测和医学诊断)具有重要意义。

本研究开发了一种基于单探针(Re-Gal)的双模传感器,该传感器将双信号比值电化学方法与“开启式”荧光技术相结合。Re-Gal探针已成功合成,并对其性质进行了表征。随后,将其组装到经碳纳米管(CNT)修饰的碳布(CC)电极上,形成CC/CNT/Re-Gal传感器。在β-Gal存在下,传感器在0.30伏处出现由酶水解产物引起的特征峰,并在-0.24伏处出现Re-Gal探针的氧化峰。这种双信号机制显著提高了β-Gal检测的灵敏度和准确性。

荧光光谱分析显示,在585纳米处存在明显的“开启式”响应。电化学检测结果表明,该传感器的β-Gal检测限为0.070毫单位每升,线性范围为0.1至0.5毫单位每升。荧光强度与0.1至8.0毫单位每升范围内的β-Gal浓度呈强线性相关,检测限为0.0081毫单位每升,表明该传感器具有高灵敏度。在与多种生物相关水解酶和氧化还原活性分子进行对比测试时,该传感器对β-Gal显示出高度的选择性。

本研究为β-Gal检测提供了一种新工具,并为开发先进的酶传感器奠定了坚实基础。

【检测-Al3+ 和Ga3+】Inorganica Chimica Acta

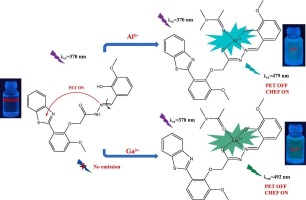

A facile fluorescence probe for the recognition and distinguishment of Al3+ and Ga3+ and its application

一种新型苯并噻唑基探针BMAH已成功合成并得到表征。该探针在二甲基甲酰胺与水(体积比1:1)的混合溶液中,对铝离子(Al³⁺)和镓离子(Ga³⁺)展现出显著的响应特性:添加Al³⁺时,溶液颜色由深蓝变为明亮的蓝绿色;添加Ga³⁺时,则变为深黑绿色。

研究通过实验确定了BMAH与Al³⁺/Ga³⁺的结合比为1:1,并计算出对Al³⁺和Ga³⁺的检测限(LOD)分别为9.4×10⁻⁸摩尔和3.2×10⁻⁸摩尔。这一低检测限表明BMAH具有高灵敏度,适用于微量金属离子的检测。

此外,BMAH在实际应用中表现出色。它被成功应用于便携式纸基比色法和细胞成像技术中,实现了对Al³⁺/Ga³⁺的定性检测。这一特性使得BMAH在环境监测、生物医学等领域具有广阔的应用前景。

BMAH作为一种新型的苯并噻唑基探针,不仅在化学结构上具有创新性,而且在金属离子检测方面展现出优异的性能。其高灵敏度和广泛的应用潜力为金属离子的快速、准确检测提供了新的工具和方法。

【检测-四环素】Talanta

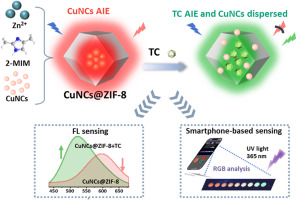

Encapsulation strategy based on aggregation-induced emission effect for the dual-emission ratiometric fluorescence detection of tetracycline

金属有机框架(MOFs)材料因其高孔隙率和易修饰性,在具有聚集诱导发光(AIE)特性的污染物快速荧光分析中展现出巨大潜力。本研究基于沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)封装的铜纳米簇(CuNCs@ZIF-8),构建了一种双发射比值荧光纳米传感器,用于四环素(TC)的可视化检测。

在ZIF-8的限制下,CuNCs@ZIF-8的荧光特性因AIE效应显著增强。当TC分子进入ZIF-8孔隙后,其自身绿色荧光因AIE效应大幅增强,而原本聚集态的CuNCs逐渐分散,导致CuNCs@ZIF-8的红色荧光减弱。基于这一传感原理,CuNCs@ZIF-8纳米传感器在0.1–50 μM范围内表现出优异的线性关系,检测限低至0.034 μM。此外,其明显的颜色变化(红至绿)使其成为高灵敏度TC可视化检测的理想选择。

同时,CuNCs@ZIF-8纳米传感器具有高度选择性,并在实际样品分析中展现出可靠的定量检测能力,回收率令人满意。研究还通过将CuNCs@ZIF-8与智能手机结合,设计了一个可视化传感平台,通过捕捉和数字化荧光图像实现了TC的可视化传感。

因此,本研究为抗生素的便捷、灵敏和可靠快速分析提供了可能,在环境和食品安全领域的污染物检测中具有潜在应用价值。

成像型荧光材料

【检测物成像-过氧亚硝酸根】Free Radical Biology and Medicine

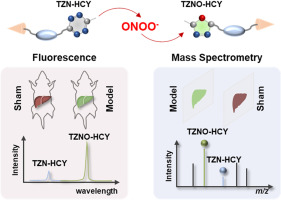

A hemicyanine-based dual-modal probe for fluorescence and mass spectrometry imaging of peroxynitrite in biosamples

过氧亚硝酸根(ONOO−)是一种由一氧化氮与超氧化物反应生成的高活性氧化剂。在多种疾病中,体内会产生过量ONOO−,通过氧化和硝化过程导致细胞死亡。然而,由于其高反应性和极短的寿命,检测ONOO−面临技术挑战。

本研究中,研究人员设计并合成了一种新型四嗪-半花菁基探针(TZN-HCY)。该探针能够高选择性和高灵敏度地捕获ONOO−,实现生物样品中ONOO−的荧光和基质辅助激光解吸/电离(MALDI)质谱(MS)双模态检测与成像。探针中的3,6-二取代四嗪基团可与ONOO−反应,而带永久正电荷的半花菁骨架增强了MALDI MS检测。

TZN-HCY探针的响应性能在细胞模型和肝缺血再灌注损伤(HIRI)模型小鼠肝脏中得到了验证。由于其适用于双模态成像,通过荧光成像可直观显示活鼠肝脏中ONOO−的形成和含量变化,而MALDI MS成像则揭示了肝脏组织中ONOO−的精细空间分布。这种双模态探针可作为研究生物源性ONOO−在缺血再灌注损伤中多样复杂作用的有力工具。

【成像-前哨淋巴结】Biomedicines

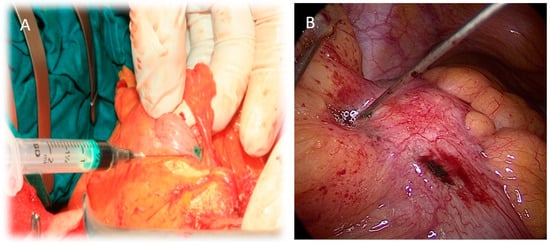

Indocyanine Green Near-Infrared Fluorescence-Guided Sentinel Lymph Node Biopsy in Colon Cancer

本研究精心选取了30例在本机构接受结肠癌手术切除的连续患者,构建了一个前瞻性的研究队列。通过肿瘤周边精准注射ICG,借助NIR荧光成像技术,实现了术中前哨淋巴结(SLNs)的快速、准确识别。随后,在确保标本完整性的前提下,对已识别的SLNs进行了细致的标记与离体切除。所有切除的标本均接受了严格的苏木精-伊红(H&E)染色组织病理学分析,而对于H&E染色结果为阴性的SLNs,则进一步通过免疫组织化学(IHC)方法进行了深入探究。

研究结果显示,高达83.33%的病例成功实现了SLNs的精准识别。同时,假阳性率和假阴性率分别控制在6.6%和8%的较低水平。值得注意的是,有6.6%的患者展现出了非典型的淋巴引流模式,且这些患者在后续的随访中均出现了转移情况。此外,免疫组织化学分析未能检测到H&E染色初始判定为阴性的SLNs中的微转移迹象。

综上所述,NIR-ICG荧光成像技术以其安全、可靠且技术上可行的特点,为结肠癌患者的SLNB提供了一种全新的解决方案。更为重要的是,该技术还具备术中识别非典型淋巴引流途径的潜力,有望为结肠癌的精准治疗及淋巴结清扫范围的确定提供更为科学的依据。

应用型荧光材料

【动力学-硫氧化过程】The Journal of Physical Chemistry B

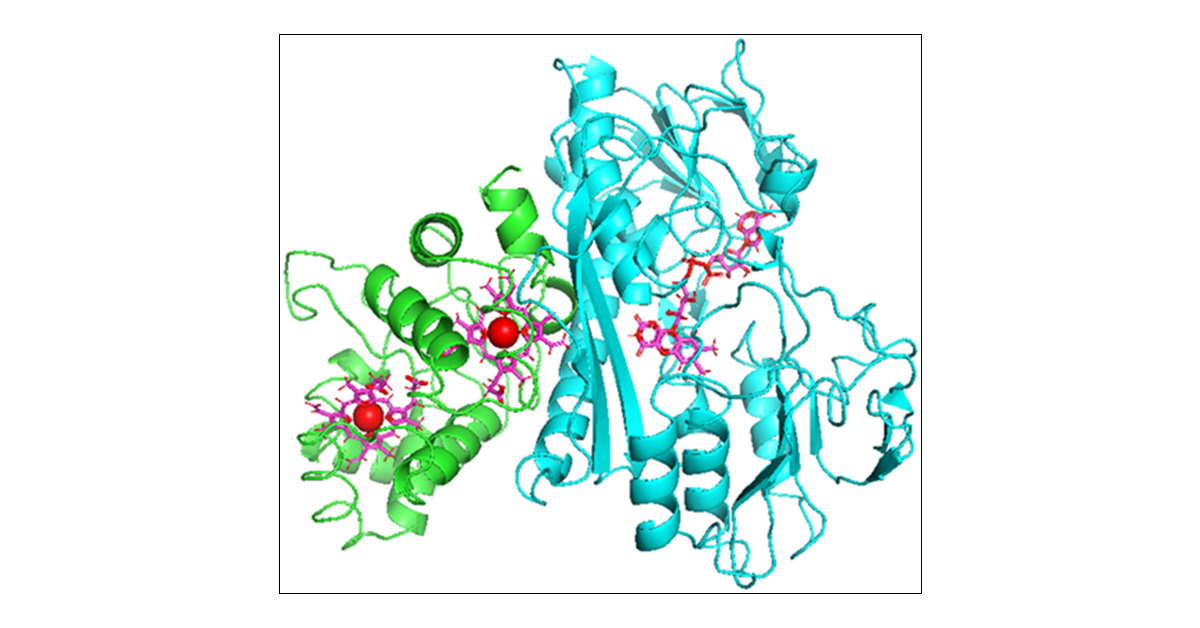

Ultrafast Dynamics in Flavocytochrome C by Using Transient Absorption and Femtosecond Fluorescence Lifetime Spectroscopy

黄素细胞色素c硫化物脱氢酶(FCC)是硫氧化细菌中硫代谢的关键酶,其催化特性已获广泛研究,但FCC的超快动力学机制尚不明确。

本研究通过超快瞬态吸收和荧光光谱技术,揭示了细菌玫瑰色链囊菌(Thiocapsa roseopersicina)中的黄素细胞色素c(FccAB)中血红素和黄素发色团在激发后的早期事件。FccAB的荧光动力学表明,大部分光激发物种在最初的几皮秒内以非辐射方式衰减。瞬态吸收光谱进一步证实了这一发现,指出FccAB中存在两个主要动力学过程:约400飞秒的内部转换和约4皮秒的振动冷却,这两个过程主要影响血红素部分。

具体而言,内部转换是光激发态分子通过内部振动能级重新分布能量,快速返回基态的过程,而振动冷却则是分子通过与周围环境的相互作用,将多余的振动能量以热能形式散失的过程。这两个过程在FccAB中的高效进行,确保了酶在光激发后能够迅速恢复至基态,从而维持其催化活性。

本研究为理解FCC在硫氧化过程中的作用机制提供了新的视角,揭示了其超快动力学特性,有助于深入探索硫氧化细菌的代谢网络。

【方法-信号优化】Sensors and Actuators A: Physical

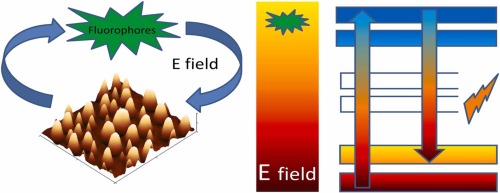

Ag nanoarray sensors: Theoretical frameworks for surface plasmon enhancement of fluorescence signals

本文概述了基于玻璃基底上纳米阵列(等离子体纳米芯片)的等离子体增强荧光等离子体传感器的理论分析。研究以热退火真空溅射的银纳米岛薄膜为模型,采用基于双格林函数和体积Lippmann-Schwinger方程的分析模型,对银纳米结构的参数进行了优化。

研究通过分析模拟,探讨了荧光增强、猝灭以及量子产率变化等现象。研究发现,在考虑构成纳米芯片的银纳米结构尺寸分布的情况下,存在从纳米结构到荧光分子之间的最佳距离,可使荧光增强因子达到最大值。具体而言,随着银纳米结构平均半径的增加(最高至120纳米),荧光增强因子呈现单调递增的趋势。同时,银纳米结构平均半径的标准差对荧光增强因子的影响在不同尺寸的银纳米结构中表现出多向性。

研究结果表明,相较于未优化的(基础)银纳米芯片,优化后的荧光增强因子可提升约120倍,且根据光波长的不同,最高可达到约1000倍。这一发现为等离子体纳米芯片的设计和应用提供了重要的理论依据,有望推动等离子体增强荧光技术在生物传感、光学检测等领域的发展。

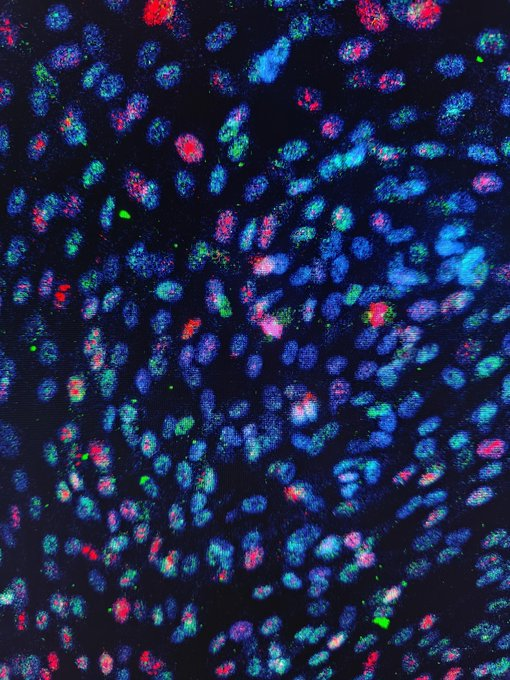

【应用-细胞筛选】Talanta

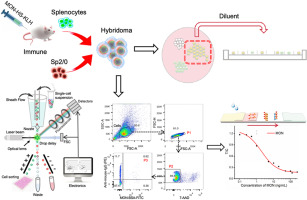

Fluorescence-activated cell sorting-based efficient screening of monensin monoclonal antibodies and applications in lateral flow immunoassay

莫能菌素在畜牧业中广泛用于疾病预防和促进生长,但其不当使用会导致动物源性食品中残留,进而对人体健康构成威胁。在免疫分析中,单克隆抗体(mAbs)因其高灵敏度和特异性而备受青睐。然而,传统的杂交瘤技术常面临筛选周期长和有效克隆丢失的风险。

为解决这些问题,本研究采用荧光标记的莫能菌素抗原与荧光激活细胞分选(FACS)技术相结合,快速筛选分泌抗莫能菌素mAbs的杂交瘤细胞。与传统有限稀释法相比,该方法将特异性杂交瘤细胞的产量提高了十倍,并将筛选周期从四周缩短至一周。

基于筛选出的mAb(4E6),研究开发了一种快速可视化的侧流免疫分析(LFIA),用于现场检测莫能菌素,总检测时间仅需10分钟。该分析方法显示半数抑制浓度(IC50)为2.32微克/千克,线性检测范围为0.32至10.3微克/千克。

本研究为高效筛选杂交瘤细胞和实际监测环境及食品样品中的莫能菌素残留提供了一种有前景的策略,有助于提升食品安全检测的效率和准确性。

【信息加密-晶体相变】Dyes and Pigments

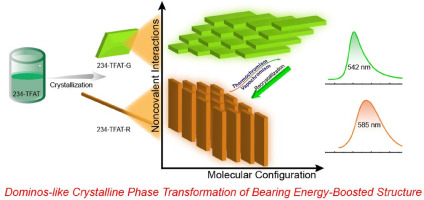

Dominos-like crystalline phase transformation of fluorescence emitters bearing energy-boosted structure

基于π功能光电分子的分子多米诺骨牌状晶体相变探索,在智能传感器件及信息加密领域展现出巨大潜力。本研究通过调控荧光分子——二甲基-2,5-双((2,3,4-三氟苯基)氨基)对苯二甲酸酯(234-TFAT)的π···π堆积方式,实现了能量增强的多米诺骨牌状晶体相变。

在溶剂蒸气氛围和热条件下,发出黄橙光的晶体可发生链状晶体相变,其中分子堆积区域从直立态π···π堆积模式转变为平躺态时减少三分之一。同时,平躺态π···π堆积模式使分子在542纳米处实现单分子发射,相较于直立态堆积模式的585纳米发射波长发生蓝移。

基于此,研究测试了其在可视化摩尔斯电码进行信息加密和解密中的应用。该研究有助于建立能量增强超分子多米诺骨牌状晶体相变的通用设计原则,并为多刺激响应功能材料提供新颖的分子平台。

【分析-催化剂结构】ACS Catalysis

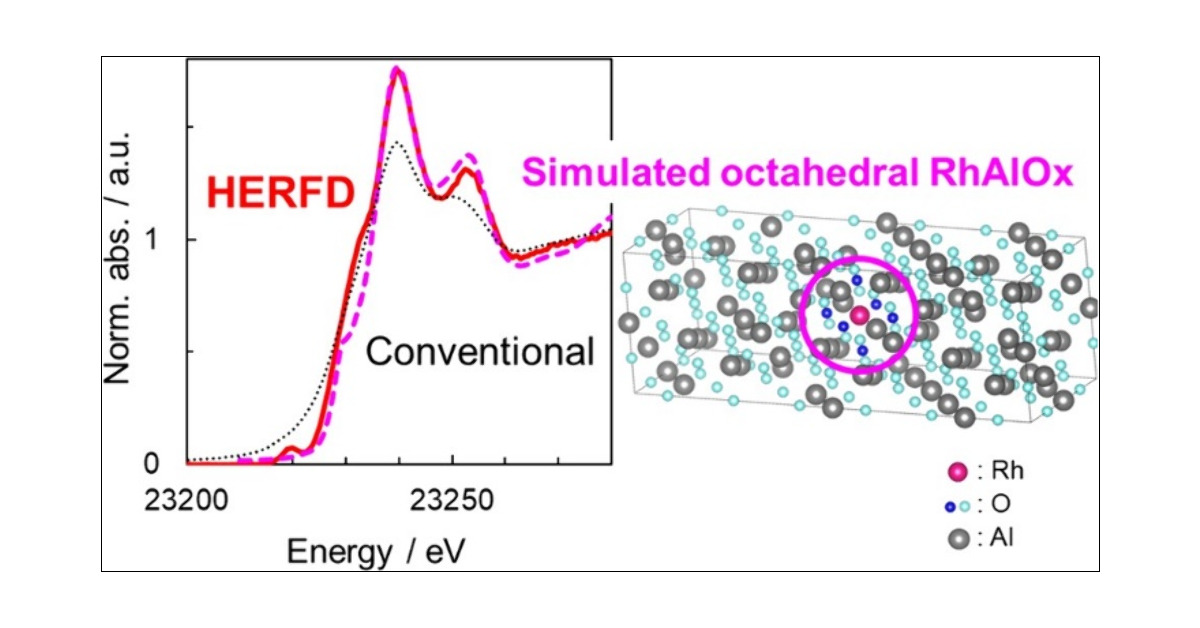

Rh K-Edge High-Energy-Resolution Fluorescence-Detected X-ray Absorption Near-Edge Structure Spectroscopy Reveals Deactivated RhAlOx Structure in Aged Rh/γ-Al2O3 Catalyst

本研究采用铑(Rh)K边高能分辨率荧光检测(HERFD)X射线吸收近边结构(XANES)光谱技术,对用于汽车尾气净化的老化Rh/γ-Al₂O₃催化剂中的失活结构进行了深入探究。传统XANES光谱技术难以识别该失活结构,而HERFD-XANES光谱技术则成功揭示了其独特的光谱特征,这些特征与负载的Rh₂O₃和Rh金属物种显著不同。

通过对可能失活结构的光谱模拟,研究发现,γ-Al₂O₃中掺杂的Rh³⁺或具有八面体配位的铝酸铑(octahedral RhAlOx)是失活结构的主要形式。通过线性组合拟合分析,从新鲜和老化Rh/γ-Al₂O₃样品在600°C氢气处理前后的测量光谱中提取了octahedral RhAlOx的光谱,从而实现了对老化Rh/γ-Al₂O₃催化剂中octahedral RhAlOx含量的定量。

本研究不仅展示了利用Rh K边HERFD-XANES光谱技术识别和定量老化Rh/Al₂O₃中octahedral RhAlOx的能力,还凸显了HERFD-XANES光谱技术在深化催化剂结构理解及推动催化剂开发方面的巨大潜力。

【质量分析-芒果汁】Journal of Fluorescence

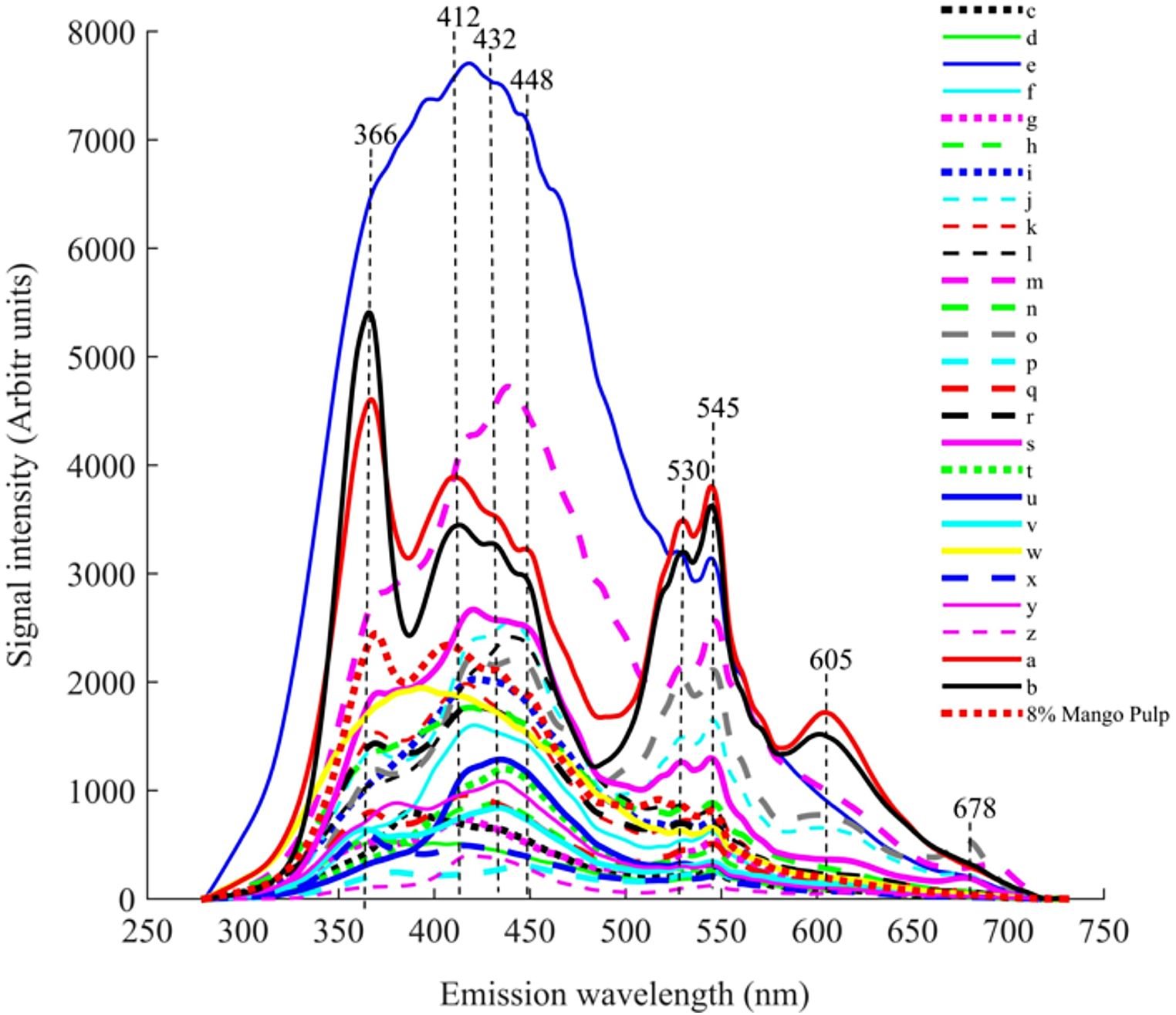

Real-Time Quality Control in Mango Juices Utilizing Synchronous Fluorescence Spectroscopy

本研究采用同步荧光光谱法,分析了商业化程度最高的热带水果之一——芒果的果汁生化成分与质量。

将市售芒果汁与安瓦拉托尔和白超沙品种的纯芒果浆进行对比,结果显示,由于色氨酸、酚类化合物、核黄素和叶绿素的发射,二者呈现出不同的谱带,这强调了芒果浆的营养和植物化学丰富性。纯芒果浆的稀释显著降低了整体谱带强度,表明其营养含量降低,这在水掺假样品中尤为明显。同样,颜色掺假不仅导致谱带强度显著降低,还使410-530纳米范围内的峰变形。热处理的芒果浆在80摄氏度下仍能保持分子结构和荧光强度,但更高的温度可能导致酚类化合物分解并增强荧光发射。

这些发现凸显了同步荧光光谱法在评估果汁质量、优化加工条件以及确保产品真实性和消费者安全方面的有效性。通过检测荧光光谱的变化,可以判断芒果汁的营养成分、掺假情况以及热处理程度,为芒果汁的质量控制提供了科学依据。

诊疗型荧光材料

【统计分析-ICG成像】Updates in Surgery

ICG fluorescence-guided sentinel lymph node biopsy for decision-making in lateral lymph node dissection in local advanced rectal cancer: a retrospective study

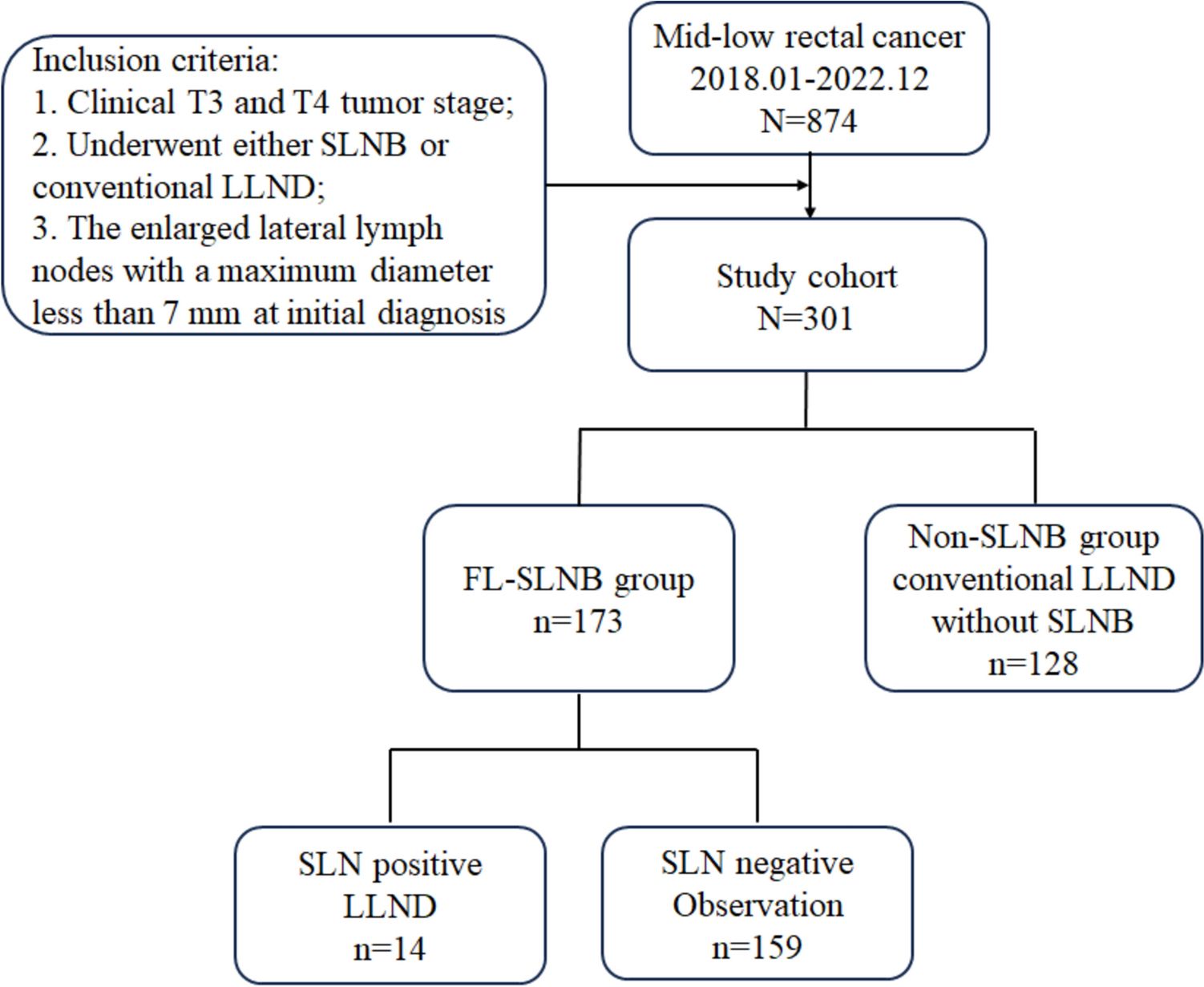

局部进展期直肠癌(LARC)复发风险高,尤其是侧方淋巴结(LLN)受累时。本研究旨在评估吲哚菁绿(ICG)引导下前哨淋巴结活检(SLNB)在临床阴性LLN(最大直径小于7毫米)患者中的作用,以期减少LARC患者不必要的手术及相关并发症。

研究回顾性分析了2018至2022年间在中国医学科学院肿瘤医院接受荧光侧盆前哨淋巴结活检(FL-SLNB)或常规侧方淋巴结清扫术(LLND)的301例下段LARC患者。收集了患者的临床和病理数据,并将其分为FL-SLNB组和非SLNB组。评估了术后并发症、复发率和生存结果。统计分析采用χ²检验、Mann-Whitney U检验、Kaplan-Meier生存曲线和Cox比例风险模型。

结果显示,FL-SLNB组(173例患者)的围手术期结果优于非SLNB组(128例患者),住院时间更短(7天对比10天,P=0.027),出血量更少(150毫升对比180毫升,P=0.032),并发症更少:术中出血(2.9%对比6.3%,P=0.041)、吻合口漏(1.7%对比3.9%,P=0.045)和尿功能障碍(3.5%对比7.0%,P=0.039)。生存率或复发率无显著差异(P>0.05)。pN分期是远处转移的显著预测因子(HR 1.953,P=0.037)。

总之,ICG引导的SLNB提高了下段LARC手术的精准性,减少了不必要的LLND,并优化了手术决策,降低了术后并发症。

【诊疗-光动力】Bioconjugate Chemistry

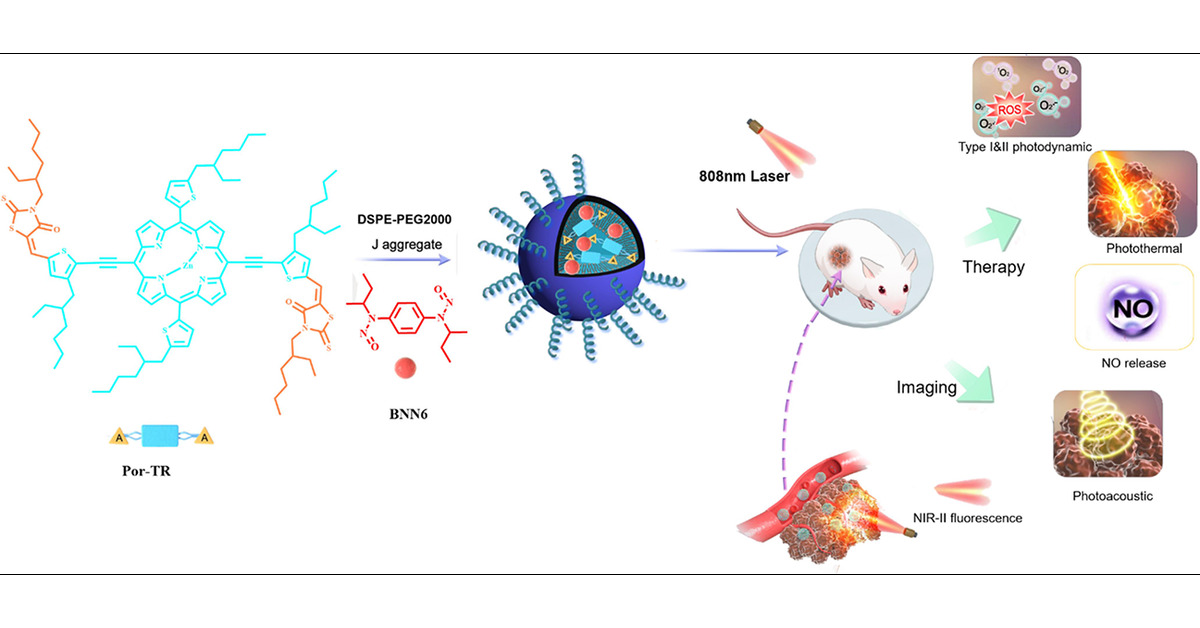

Phototheranostic Zinc Porphyrin Nanoparticles Triggered by an 808 nm Laser: NIR-II Fluorescence/Photoacoustic Imaging-Guided Combined Photothermal/Photodynamic/NO Therapy

为满足早期癌症诊断和影像引导治疗的需求,亟需开发能触发智能设计多功能诊疗纳米平台的单波长激光器。本研究中,创新合成了锌卟啉化合物Por-TR,通过引入噻吩作为供体,并在两侧添加电子受体,扩大了共轭体系。Por-TR分子结构中存在的多个柔性链抑制了π–π堆积,使其与DSPE-PEG2000共组装时形成J纳米聚集体,最大吸收波长约为808纳米。

这些Por-TR纳米颗粒(NPs)可提供近红外二区(NIR-II)荧光/光声(PA)双模态成像信号,并兼具光热治疗(PTT)与光动力治疗(PDT)功能,成为一种多功能诊疗纳米平台。为进一步提升治疗效果,研究团队将热敏型一氧化氮(NO)供体BNN6嵌入Por-TR纳米系统中,实现了PDT/PTT/NO联合治疗。

将Por-TR-NO NPs静脉注射至4T1肿瘤小鼠体内后,可通过NIR-II荧光/PA双模态成像精确观察肿瘤位置。体内治疗结果显示,由808纳米激光触发的Por-TR-NO NPs在PDT/PTT/NO联合治疗中表现出显著的抗肿瘤效果。总体而言,该纳米平台为癌症诊断和治疗提供了一种多功能方法。

【诊断-急性肾损伤】ACS Nano

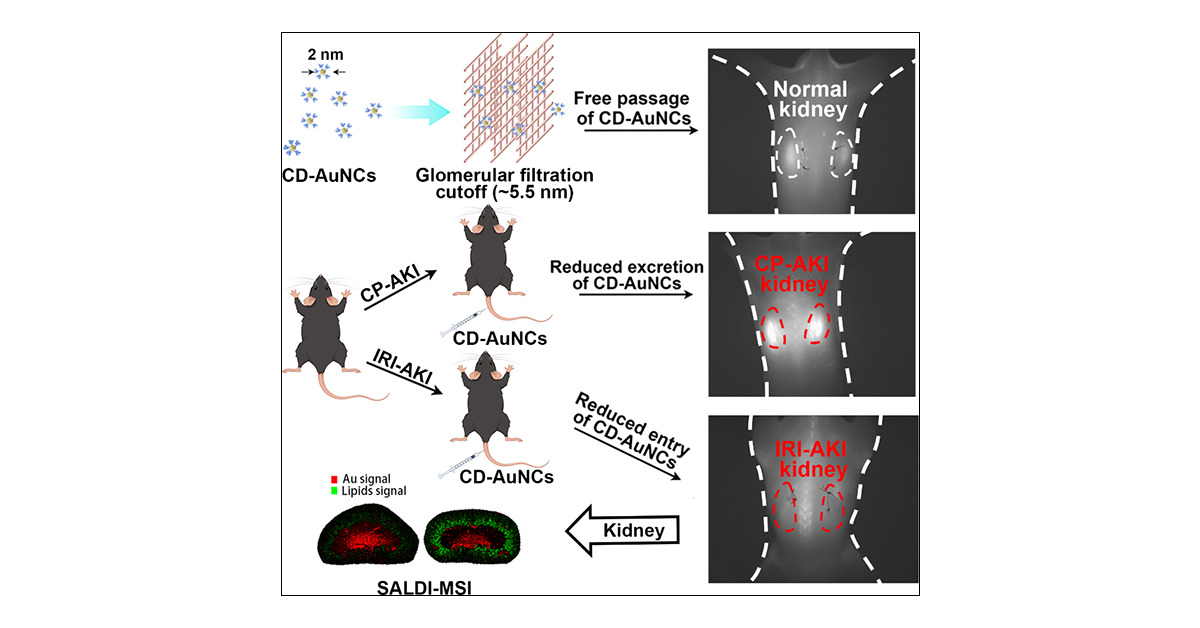

Gold Cluster-Based Profiling of Early Stage Acute Kidney Injury through Second Near-Infrared Fluorescence Imaging and Mass Spectrometry Imaging

急性肾损伤(AKI)因肾功能迅速恶化而构成重大挑战,临床诊断察觉异常时,最佳干预时机往往已过。同时,缺乏在分子层面直观了解早期AKI的手段,阻碍了干预策略的发展。

本研究开发了一种基于金簇的高正交双模成像策略,整合第二近红外(NIR-II)荧光成像和质谱成像(MSI),用于早期AKI的检测。通过制备和筛选,获得了β-环糊精封端的金簇(CD-AuNCs),其展现出稳定的NIR-II荧光发射、令人满意的电离能力、肾脏排泄途径和优异的生物相容性。

静脉注射后,CD-AuNCs能够快速(注射后仅5分钟)且灵敏地感知AKI期间肾功能的细微异常变化,表现出差异化的肾脏排泄行为。与侵入性的临床血液检测(至少提前22小时)和组织病理学检查(至少提前4小时)相比,NIR-II荧光成像实现了AKI的更早检测。

此外,基于CD-AuNCs的MSI实现了早期AKI的分子水平研究,直观识别了肾皮质和髓质中重塑的关键内源性脂质。鉴于CD-AuNCs优异的生物相容性和易于规模化的一锅法合成,本研究策略具有临床转化的潜力。

其他

【其他-化合物共晶】RSC Advances

Study of fluconazole drug behavior in deep eutectic solvents: thermodynamic properties, solubility measurement, and fluorescence spectroscopy

氟康唑是一种重要的广谱抗真菌药物,用于治疗多种真菌感染。本研究通过热力学性质分析、溶解度测量和荧光光谱法,探讨了氟康唑(FCZ)与深共晶溶剂(DESs)之间的相互作用。

研究中合成了五种基于氯化胆碱的DESs,每种DES通过将氯化胆碱(氢键受体,HBA)与不同的氢键供体(HBD)结合而成,包括草酸(OX)、丙二酸(MA)、乙二醇(EG)、甘油(G)和尿素(U)。随后,在298.15 K温度下,利用荧光光谱法研究了氟康唑与这些DESs的相互作用。

结果表明,氟康唑与DESs之间存在强相互作用,这从DES加入后FCZ固有荧光的显著淬灭现象中可见一斑。确定了结合常数和结合位点。在测试的DESs中,氯化胆碱-草酸混合物与FCZ的相互作用最强。此外,研究发现,在298.15至313.15 K温度范围内,FCZ在DES-水混合物中的溶解度随DES浓度的增加而增加。溶解度数据通过e-NRTL和Wilson热力学模型准确拟合。

为深入了解,对研究系统进行了导体类屏蔽模型(COSMO)计算。获得的表面空腔体积和介电溶剂化能提供了有关分子间相互作用的有价值信息。最后,通过吉布斯和范特霍夫方程进行的热力学分析表明,FCZ在这些系统中的溶解是一个吸热过程。

【制备-碳点】Bioresource Technology

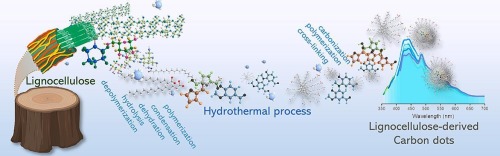

Hydrothermal formation mechanism of lignocellulose-derived carbon dots: From sawdust to carbon nanomaterials with blue fluorescence

通过水热碳化(HTC)将木质纤维素转化为荧光木质纤维素衍生的碳点(LCDs)备受关注。然而,木质纤维素组分的降解途径、对LCDs形成的贡献以及LCDs形成的时间演变仍不明确。鉴于HTC条件影响LCDs的结构和荧光特性,本研究采用正交设计探讨了这些影响。

研究结果表明,HTC温度和原料类型是两个关键因素,这源于各组分不同的水解行为。190°C的温度能有效平衡荧光簇的生成与消耗,而具有高半纤维素和G型木质素含量的软木——油松,是理想的原料。

在HTC过程中,LCDs由交联、聚合和碳化的碳环化合物的碳核以及来自脂肪族水解产物的聚合物簇壳层构成。其中,半纤维素和无定形纤维素贡献了脂肪族和碳环化合物,赋予LCDs亲水性和荧光性,而木质素则提供了荧光碳核所必需的碳环化合物。随着共轭程度的增加,LCDs的最大荧光量子产率(FQY)达到3.4%。

本研究为原料选择提供了理论依据,并解释了LCDs的时间形成过程,对木质纤维素生物质的高值利用以及LCDs结构和光学特性的调控具有重要意义。

【制备-碳点】Bioresource Technology

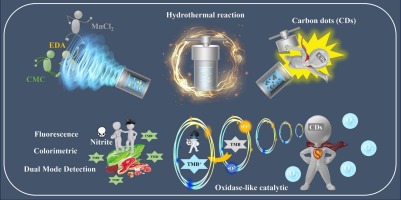

Cellulose-based carbon dots with fluorescence and oxidase-like activities: A tunable and sustainable substitute for natural enzymes to detect nitrite

当前报道的具有氧化酶样活性的碳点,作为天然酶的替代品,多以小分子有机物为碳前体制备。然而,可再生纤维素作为原料更利于碳点的可持续生产。

本研究以羧甲基纤维素、乙二胺和氯化锰为原料,制备了掺杂锰和氮元素的氧化酶样活性碳点,并运用先进技术全面研究了这三种元素对碳点结构的影响。研究结果表明,增加乙二胺用量和延长水热时间促进了含氧基团和含氮基团与锰离子的配位。锰-氮键和锰-氧键含量的增强提升了碳点的氧化酶样活性。在3,3',5,5'-四甲基联苯胺作为底物时,最大反应速率为19.8×10^-5 mM s^-1,米氏常数为0.159 mM。

基于碳点对3,3',5,5'-四甲基联苯胺的催化能力及其与亚硝酸盐的重氮化反应,本研究建立了双模式亚硝酸盐检测平台。比色法和荧光检测对亚硝酸盐的响应范围分别为0-200 μM和0-100 μM。

本研究验证了以羧甲基纤维素为原料构建具有氧化酶样活性和荧光性质的碳点的可行性,为探索生物质基氧化酶样活性碳点在亚硝酸盐检测领域的应用提供了动力。

【非线性光学-叶绿素】Chaos, Solitons & Fractals

Nonlinear self-trapping and fluorescence excitation in Chlorophyll solution

叶绿素是光合作用的关键色素,广泛存在于植物、藻类和蓝藻中。过去几十年的研究主要聚焦于其在光合作用中的独特作用,然而,叶绿素与光的非线性相互作用尚未得到充分探索。

本研究报告了不同浓度下叶绿素溶液与光的非线性光学相互作用。在此含有生物小分子的溶液中,观察到激光束在叶绿素溶液中传播时出现的非线性自陷现象。此外,光学非线性的强度还与叶绿素的浓度有关。

叶绿素溶液会产生覆盖自诱导波导通道的红色荧光,且其传播模式与激光一致。通过分析荧光光谱,发现叶绿素达到饱和时的功率与自陷的最佳功率非常接近。

本研究揭示了生物分子介质中光的自引导现象,为生物光子学应用开辟了新的可能性,有望为多个行业的绿色发展做出贡献。