荧光爱好者周刊(第三十三期)

综述及机理

【Surgical Endoscopy】The use of indocyanine green and near-infrared fluorescence in the detection of metastatic lymph nodes during oesophageal and gastric cancer resection: a systematic review and meta-analysis

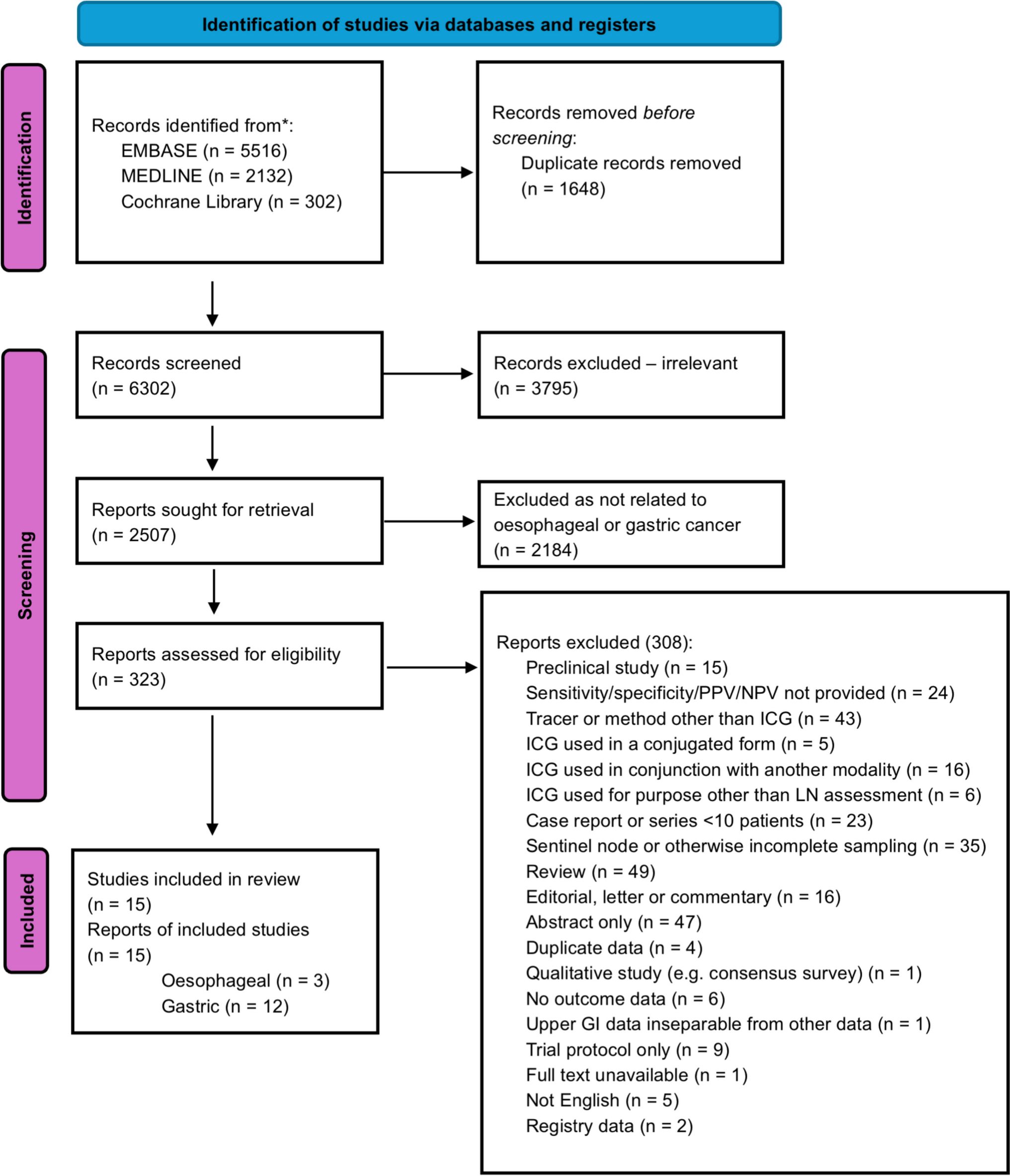

淋巴结状态是食管癌(OC)和胃癌(GC)患者预后评估的关键因素之一,因此手术中进行淋巴结清扫对于确保肿瘤完全切除和准确分期至关重要。

有研究假设,术中利用近红外荧光(NIRF)和吲哚菁绿(ICG)追踪技术进行淋巴结显像,可提高淋巴结检出总数,保证清扫彻底性,但其在检测转移性淋巴结方面的有效性尚不明确。为此,研究人员开展了一项系统回顾和荟萃分析,以明确ICG引导下淋巴结清扫术在检测食管癌和胃癌转移性淋巴结方面的准确性。

主要评估指标为ICG引导下淋巴结清扫术的灵敏度、特异度和诊断优势比。次要指标包括新辅助化疗(NAC)的影响、肿瘤特征及ICG给药方式。研究人员构建了汇总受试者工作特征(SROC)曲线,以展示ICG灵敏度与假阳性率之间的关系。在初步检索的6302篇文章中,有15项研究符合纳入标准,共涉及4004例患者。结果显示,该技术检测转移性淋巴结的汇总灵敏度为69.1%(95% CI 56.5 - 79.3%),特异度为47.4%(38.0 - 56.9%),诊断优势比为2.02(1.40 - 2.92)。诊断试验准确性的SROC曲线下面积为0.60。新辅助化疗的使用对ICG的灵敏度有不利影响(未接受NAC时灵敏度为74.7% [59.2 - 85.8%];接受NAC时为52.8% [43.6 - 61.9%],p = 0.018)。而病理“T”分期或ICG给药方式对疗效无显著影响。

研究结果表明,在食管癌和胃癌的淋巴结清扫术中,NIRF和ICG的肿瘤学效益有限,若仅依赖此技术,外科医生可能会遗漏相当比例的转移性淋巴结。

检测型荧光材料

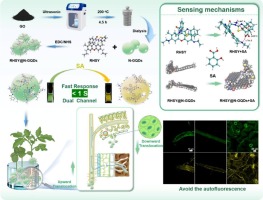

【Chemical Engineering Journal】An ultrafast dual-channel ratiometric fluorescence probe based on functionalized N-GQDs for dynamic monitoring of salicylic acid in plants

水杨酸(SA)是一种重要的植物内源激素,在植物面临生物和非生物胁迫时,可通过调节气孔反应在植物免疫中发挥关键作用。准确且实时地监测水杨酸的积累和动态变化,对于阐明其在系统获得性抗性(SAR)、农业生产力以及粮食安全方面的生理和病理作用至关重要。

在此研究中,研究人员通过将氮掺杂石墨烯量子点(N - GQDs)与RHSY偶联,合成了一种非侵入式双通道比率荧光探针RHSY@N - GQDs。当加入水杨酸时,会增强RHSY@N - GQDs大环芳香结构内的π - π堆积相互作用,同时结合氢键作用,协同驱动探针聚集,使其对水杨酸的响应速度极快(<1 s)。

此外,该探针表现出优异的稳定性,具有广泛的pH耐受性,还具备比率荧光特性。这些特性使其能够有效消除植物自体荧光以及RHSY因聚集导致的荧光猝灭(ACQ)效应带来的干扰,从而实现对植物中水杨酸的实时监测。

该探针为监测不同植物中水杨酸的动态变化提供了一种新方法,也为研究水杨酸在亚细胞微环境中的积累情况提供了一种有前景的工具,有望助力植物生理学和病理学领域的研究,推动农业发展,保障粮食安全。

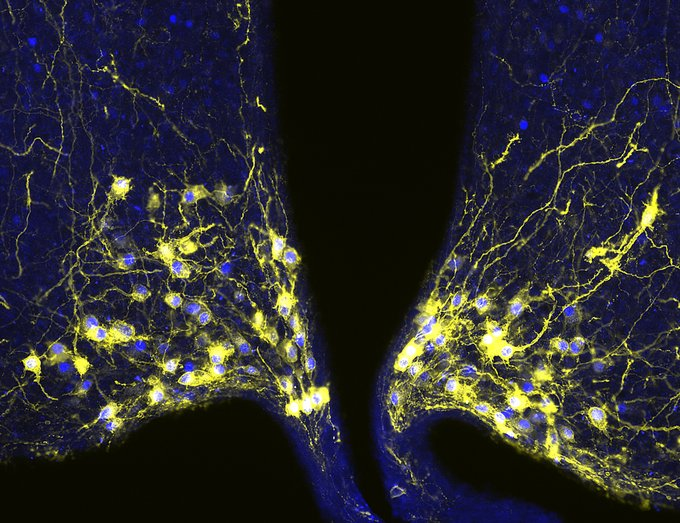

【Sensors and Actuators B: Chemical】Real-time imaging and quantitative exploration of lysosomal ATP regulatory pathways under oxidative stress by a dual-channel fluorescence-on probe

氧化应激在调节细胞内各部位(包括溶酶体)的三磷酸腺苷(ATP)水平方面起着关键作用。然而,溶酶体中的ATP水平在氧化应激下如何动态变化,以及涉及哪些不同途径,目前仍不清楚。

为此,研究人员开发了一种新型近红外(NIR)双通道荧光开启探针ATPLyso,该探针在测定溶酶体ATP时无光谱串扰。研究人员利用ATPLyso研究溶酶体中ATP的来源,发现ATP合成或运输受损会导致溶酶体ATP耗竭。此外,溶酶体功能异常也会引起溶酶体ATP含量的波动。

随后,研究人员将重点放在利用ATPLyso可视化氧化应激条件下溶酶体ATP的变化上。研究发现,大量H₂O₂不仅会干扰ATP的生成,还会以Ca²⁺依赖的方式直接促进溶酶体ATP的外排。更有趣的是,最新发现表明,在这一过程中,ATP能够消除溶酶体中的部分H₂O₂,从而降低氧化损伤导致的细胞死亡率。

这项研究展示了溶酶体中ATP的特征性水平变化,并基于所开发的ATPLyso探针,揭示了氧化应激下溶酶体ATP的不同调控途径。这一发现有助于深入理解氧化应激对细胞能量代谢的影响,为相关疾病的治疗提供了新的思路和靶点,对推动细胞生物学和医学领域的发展具有重要意义。

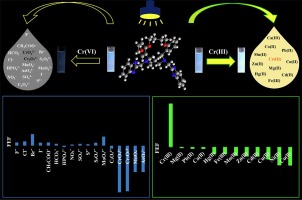

【Inorganic Chemistry Communications】Selective and sensitive fluorescence detection of Cr(III) or chromate by a simple derivative of a well-known dibenzodiaza-crown

研究人员合成了一种灵敏且选择性的荧光双化学传感器(L),用于在乙醇与水(体积比8:2)混合溶液中,于背景阴离子和阳离子存在下检测CrO₄²⁻(铬酸根阴离子)或Cr(III)。该传感器通过将二苯并二氮杂冠醚大环与两个苯并咪唑侧臂结合而成,并利用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、¹H核磁共振(¹H NMR)、¹³C核磁共振(¹³C NMR)、紫外 - 可见光谱(UV–visible)、荧光光谱(FL spectroscopy)、X射线衍射以及元素微分析等技术进行了表征。

在乙醇与水(体积比8:2)混合溶液中,传感器L对Cr(III)的荧光发射带表现出增强效应,而对Cr(VI)(即铬酸根阴离子)则表现出淬灭效应,这一特性使其可用于这两种铬物种的测定。在一系列阴离子竞争实验中,考察了L对不同阴离子钠盐的荧光传感行为,结果显示L对铬酸根阴离子具有快速且选择性的淬灭响应。经计算,该传感器对铬酸根阴离子和Cr(III)的检测限(LOD)分别为180 nM和1.04 µM,与一些结构复杂的化学传感器(如金属有机框架、配位聚合物和金属簇)相比,L展现出更优的检测性能。通过¹H NMR滴定、分子静电势(MEP)图,并结合紫外 - 可见光谱和荧光光谱所获得的信息,研究人员发现重铬酸根阴离子与苯并咪唑部分的N–H基团存在相互作用,而L与Cr(III)的相互作用则是通过苯并咪唑侧臂和大环环的氮供体基团实现的。

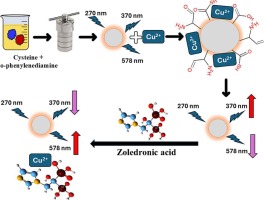

【Microchemical Journal】Copper-chelation-induced ratiometric fluorescence response for sensitive ratiometric detection of zoledronic acid: implications for monitoring in renal impairment

唑来膦酸(ZOL)是一种强效的双膦酸盐药物,广泛应用于骨质疏松症、佩吉特病及骨转移等骨骼疾病的治疗。尽管ZOL在临床上具有重要意义,但目前检测生物样本中ZOL的方法往往需要复杂的仪器和冗长的操作流程。

本研究首次提出了一种利用双发射碳点(D@CDs)/Cu²⁺系统的比率荧光传感器,用于实际生物样本中ZOL的检测。该传感机制基于ZOL与铜离子的强亲和力。当ZOL被引入D@CDs/Cu²⁺系统时,它会与Cu²⁺形成稳定络合物,导致370 nm处的荧光发射显著降低,同时578 nm处的发射增强。这种双波长响应使得ZOL能够实现高灵敏度的比率检测。

研究采用多种光谱和分析技术对D@CDs及检测机制进行了全面表征。所开发的方法展现出优异的分析性能,具有宽线性检测范围(10.0 - 90.0 nM)和强相关性(R² = 0.9949)。该系统检测限极低(2.15 nM),适用于在临床相关水平下测量生物流体中的ZOL浓度。

该方法的有效性通过在大鼠血清样本中的成功应用得到了验证。此外,该技术还被用于监测健康大鼠和实验诱导肾功能障碍大鼠体内的ZOL水平,从而能够对这些组别进行药代动力学比较分析。该方法的灵敏度和可靠性使其成为药代动力学研究和ZOL临床应用中治疗药物监测的有力工具。

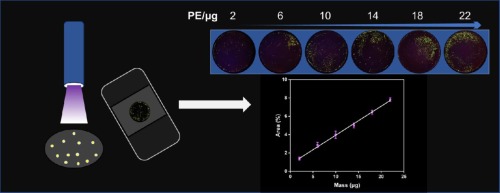

【Inorganic Chemistry Communications】A smartphone-based portable fluorescence sensor Utilizing carbon dots for semi-quantification of Microgram-scale microplastics

开发简便的分析方法和便携式仪器以量化环境样本中微塑料(MPs)的存在,这一需求迫切且颇具挑战性。本研究提出了一种基于荧光“开启”策略的半定量检测微塑料的方法,该方法利用碳点(CDs)作为荧光源,XRD石英板作为基底。

在365 nm的激发下,原本无荧光的碳点薄膜在聚乙烯(PE)微塑料存在时,由于碳点表面环境的变化,会发出明亮的黄色荧光。为实现简便检测,研究团队使用智能手机和ImageJ软件来捕捉碳点薄膜的荧光信号。通过拟合,得到线性曲线方程y=0.31627x+0.77396,线性范围为2–22 μg。

此外,该方法还进一步应用于水样检测,以展示其传感能力。最终,研究团队提出了一种包含该分析方法的便携式传感器。

这项工作不仅为PE微塑料的量化提供了一种简便的分析方法,还为微塑料管理领域提供了一种实用的工具。该方法操作简便、成本较低,且具有较好的灵敏度和线性范围,有望在实际环境监测中得到广泛应用,助力微塑料污染的有效防控和管理。

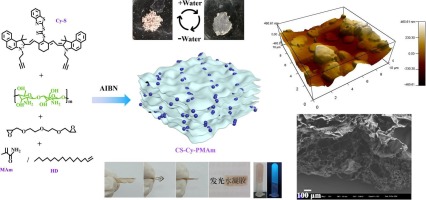

【Carbohydrate Polymers】Chitosan based fluorescent interpenetrating network polymeric probes for the sensitive detection and efficient removal of Hg+ ions

基于壳聚糖(CS)的互穿聚合物网络(IPN)是通过CS与另一种聚合物交联形成的,具备检测环境污染物的能力。本研究中,交联后的CS被用作网络骨架,可逆加成-断裂链转移(RAFT)试剂在聚合过程中能与CS形成互穿网络,进而构建出荧光水凝胶型IPN(CS-Cy-PMAm和CS-Cy-PHD)。

研究团队利用核磁共振(NMR)、质谱(MS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等多种技术,对基于CS的水凝胶基本性质进行了分析。这种通过原位合成技术制备的水凝胶不仅具有优异的成膜性能,而且乙二醇单甲醚(EGME)和甲苯溶剂分子能通过渗透或挤压CS网络,显著增强水凝胶的荧光。

由于氰基(CN)、羰基(CO)和硫酯键能与汞离子(Hg²⁺)发生螯合作用,从而阻断光诱导电子转移(PET)过程,该水凝胶在加入Hg²⁺后,荧光强度可显著增强46倍。其对Hg²⁺的检测限(LOD)为13 nM,吸附能力达84.0 mg·g⁻¹。同时,将荧光薄膜制成比色卡,可实现对Hg²⁺的实时、便携检测。

该方法拓展了基于CS的IPN在环境科学与工程领域的应用,为环境监测提供了新的工具和思路,有助于更高效、便捷地检测环境中的重金属污染物。

【International Journal of Biological Macromolecules】A chitosan-based fluorescence probe for the detection of nitrite in food samples

多糖作为一种天然生物分子,在自然界中储量丰富且具有良好的生物活性。其含有羟基、羧基和氨基等多种官能团,经修饰后可呈现出不同的荧光特性。

本研究选用壳聚糖(CS)为原料,通过接枝甲氨蝶呤(MTX)制备了一种亚硝酸盐传感器。该传感材料展现出明显的聚集诱导发光(AIE)特性,在酸性条件下能与亚硝酸盐发生反应,生成重氮化合物,进而增强荧光强度。这种针对亚硝酸盐(NO₂⁻)的“增亮型”荧光探针具备优异的传感性能,具体表现为灵敏度高、选择性好,检测限低至0.22 μM,且检测范围宽泛,为0至120 μM。

此外,该传感器已成功应用于香肠样品中亚硝酸盐的检测。值得一提的是,CS-MTX不仅表现出良好的生物相容性和水溶性,还展现出对革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌(S. aureus)和革兰氏阴性菌大肠杆菌(E. coli)的卓越抗菌性能。

这些研究结果表明,CS-MTX有望成为一种多功能材料,在食品工业中同时应用于亚硝酸盐检测和抗菌领域,为食品安全保障提供新的解决方案和技术支持。

【Food Chemistry】All-in-one detecting dairy iodine based on single drop microextraction coupled with ratiometric fluorescence filter effect

准确检测乳制品中的碘含量,对于确保人体碘摄入量适宜、预防碘过量或缺乏相关疾病至关重要。然而,开发一种能快速消化样品且便携灵敏的检测方法,以实现家庭环境下乳制品碘含量的分析,仍是一大挑战。

为此,研究人员开发了一种集成式便携设备,该设备集样品消化、微萃取和荧光信号读取功能于一体。系统利用快速热辅助消化技术,仅需极少量样品(500 μL),并结合高富集顶空单滴微萃取方法,有效减少了基质干扰,确保了检测的高灵敏度。在最佳条件下,结合智能手机使用的比率荧光滤光效应系统,对碘的检测限低至7 nM。

此外,通过实际样品分析和与标准方法的对比,进一步验证了该策略的准确性。该方法为监测膳食碘摄入量,尤其是婴幼儿营养状况,提供了一种实用工具。其便携性和易用性使得家庭用户也能轻松进行乳制品中碘含量的自我检测,有助于公众更好地管理碘摄入,预防相关健康问题。这项研究不仅推动了碘检测技术的进步,也为家庭健康监测领域带来了新的可能性。

成像型荧光材料

【Journal of Hazardous Materials】A reversible fluorescence probe enables bioimaging and toxicity evaluation of lithium ion in living human cells

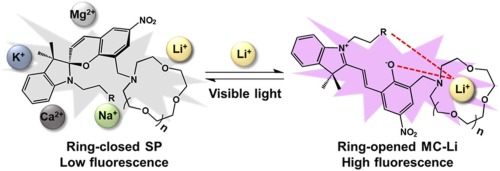

锂(Li)在绿色能源发电与储能领域的广泛应用,使得人类暴露于锂离子(Li⁺)的风险日益增加。因此,推进针对Li⁺的生物成像和安全性评估方法至关重要。本研究提出了一种新策略,通过开发一种可逆的锂敏感探针(LSP)来揭示Li⁺的毒性效应。

该探针通过将螺吡喃与氮杂冠醚结合设计而成,能够在环境相关浓度下,对活细胞内外的Li⁺进行高选择性成像。利用这一先进探针,研究人员对人类胚胎肾细胞(HEK293)中的Li⁺渗透水通道蛋白-1(AQP1)通道过程进行了非侵入性监测,并观察到Li⁺在细胞线粒体中的后续积累。

研究发现,Li⁺在线粒体中的积累导致线粒体膜电位降低、细胞色素C(Cyto C)释放增加、线粒体呼吸链复合体活性受扰以及细胞氧化应激水平升高。这些结果表明,LSP探针能够有效描绘生物系统中Li⁺的空间分布和浓度,并可用于监测由线粒体损伤引发的Li⁺相关肾毒性。

本研究不仅为理解Li⁺在生物体内的行为提供了新工具,也为评估Li⁺的潜在毒性及开发相关防护措施提供了重要依据,有助于保障锂能源技术安全应用,减少对人类健康的潜在风险。

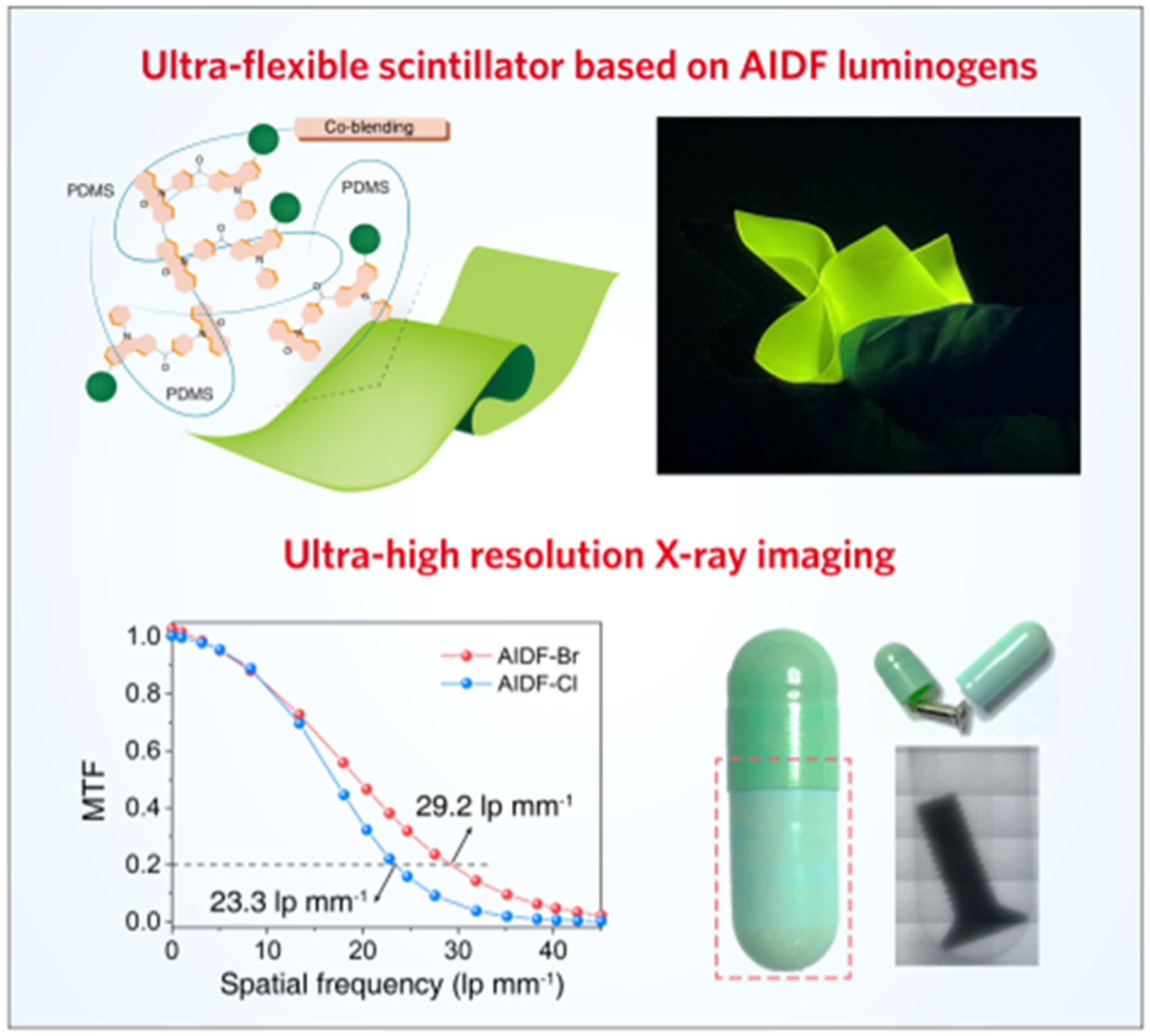

【SmartMat】Ultrahigh Resolution X-Ray Imaging With Thin-Film Scintillators Based on Aggregation-Induced Delayed Fluorescence Luminogens

基于有机半导体的柔性薄膜闪烁体在X射线成像领域展现出变革性潜力,其能够贴合非平面物体,并适用于复杂结构应用。然而,如何协同实现高固态发光、X射线吸收以及高效的激子利用,已成为限制其在高分辨率成像中应用的瓶颈。

本研究通过采用卤化聚集诱导延迟荧光发光体,成功制备出柔性薄膜闪烁体,满足了高光致发光量子产率、高效激子利用、大斯托克斯位移及快速辐射衰减动力学等关键指标。研究发现,重原子效应和分子聚集作用增强了反向系间窜越(RISC)和辐射跃迁,使得所制备的闪烁体具有卓越的辐射发光性能。该闪烁体具有高光输出、低检测限,分辨率高达29.2 lp/mm,这一性能超越了目前报道的其他闪烁体。

该研究凸显了聚集诱导延迟荧光(AIDF)分子在实现高性能、易制备且高分辨率的X射线闪烁与成像技术方面的变革性潜力。通过利用AIDF分子的独特性质,本研究为开发新一代X射线成像技术提供了新的思路和方法,有望推动医疗诊断、安全检查等领域的技术进步,实现更精确、更高效的成像效果。

应用型荧光材料

【Small】Operando Measurement of Transition Metal Deposition in a NMC Li-Ion Battery Using Laboratory Confocal Micro-X-ray Fluorescence Spectroscopy

电池降解的原因因材料和运行模式的不同而存在显著差异,但多数原因都与一个或多个界面的变化有关,尤其是在运行条件下界面沉积物及其潜在化学变化方面。过去十年里,原位研究技术日益成为前沿手段,然而,由于缺乏深度分辨方法,全电池系统的元素分析仍是一大空白。

本研究利用实验室共聚焦显微X射线荧光光谱技术,对锂离子电池纽扣电池进行了长达10600次循环的原位分析。结果表明,共聚焦装置能够区分具有高浓度过渡金属的镍锰钴氧化物(NMC)正极,以及下层可能沉积的锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)等微量物质。这一技术实现了在不改变电池层状结构或电极面积的情况下,对电池内部进行空间分辨的原位洞察。

本研究首次展示了在电池运行条件下,对电池界面进行非破坏性、定量的元素分析。这种定量分析是确定绝对传输和转化速率的前提条件,若缺乏此类数据,电池研究便难以从经验性探索迈向有针对性的开发阶段。本研究不仅为电池界面研究提供了新的技术手段,也为电池性能优化和新型电池开发奠定了重要基础,有望推动电池技术向更高性能、更长寿命方向发展。

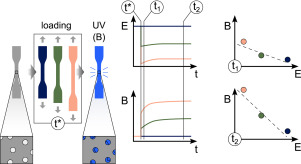

【Composites Part C: Open Access】Correlating fluorescence and residual stiffness in self-reporting microcapsule composites with an intact soft matrix

自报告微胶囊系统在评估复合材料健康状况方面极具价值,它们不仅能指示损伤位置,在更高级的应用中,还能通过荧光强度反映损伤程度。然而,仅测量荧光强度并不足以全面评估复合材料机械性能的退化情况。

本研究采用了一种特殊的自报告微胶囊系统,该系统包含四苯乙烯(TPE)和乙酸己酯,并嵌入在柔软的聚合物基质中。研究发现,在基于蒸发的自报告系统中,要准确评估损伤后的机械性能,不仅需要测量荧光亮度,还需考虑胶囊破裂后所经过的时间。尽管在任意给定时间点,荧光强度与材料刚度间的相关性可通过线性拟合近似表示,但比例系数会随时间逐渐变化,仅在胶囊破裂数小时后才趋于稳定。

这一发现强调了在使用自报告复合材料进行高级损伤评估时,考虑荧光-刚度关系瞬态特性的重要性。若忽视这一因素,可能导致对复合材料损伤程度的误判,进而影响材料选择、结构设计及维护策略的制定。本研究为开发更精准、更可靠的自报告复合材料提供了重要依据,有助于推动材料科学领域的进一步发展,提高复合材料在实际应用中的安全性和耐久性。

【Environmental DNA】Comparative Analysis of Environmental DNA Metabarcoding and Spectro-Fluorescence for Phytoplankton Community Assessments

浮游植物生物量及物种组成的量化对于监测水生环境中的生物多样性和种群动态至关重要。目前,直接显微镜计数法和基于荧光的方法被广泛用于此目的。而近年来,DNA宏条形码技术的发展为评估多样性和物种组成提供了另一种便捷途径。然而,目前尚缺乏对DNA方法和荧光方法相对优缺点及局限性的全面比较。

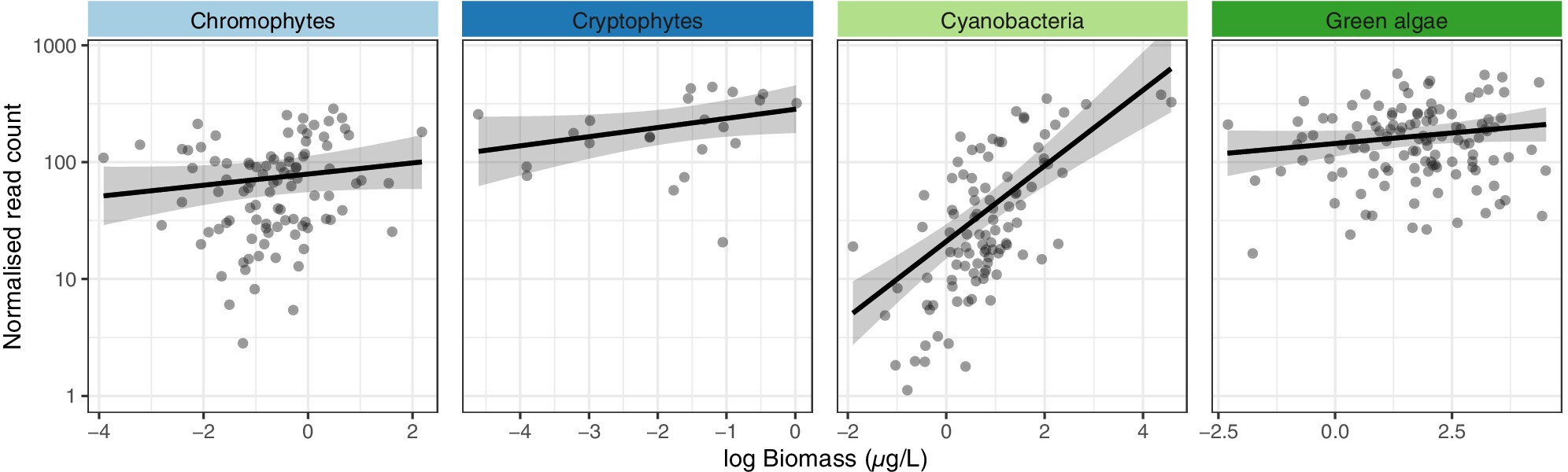

本研究在户外重复性中宇宙实验中,对比了通过荧光法和DNA宏条形码技术测量的浮游植物群落组成。结果显示,对于蓝藻而言,荧光法测量的生物量与DNA测序读数及扩增子序列变异体(ASV)数量之间存在正相关,但对于其他评估的浮游植物类群(隐藻、褐藻和绿藻),这种相关性较弱或不存在。此外,DNA宏条形码技术在检测隐藻方面表现更佳,而隐藻通过荧光法很少被检测到。

因此,尽管DNA宏条形码技术可能无法为大多数浮游植物类群提供可靠的生物量估计,但它在分类学分辨率上更高,且能检测到稀有浮游植物类群。总体而言,本研究结果为理解两种方法的优势和局限性提供了新见解,并强调了将DNA条形码技术纳入淡水生态系统评估和生物监测计划(重点关注生物多样性评估)中的巨大潜力和重要性。

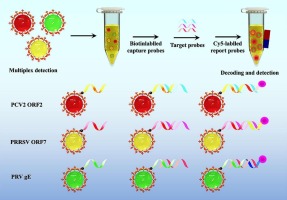

【Chemical Engineering Journal】Color-barcode yeasts@nano-gold magnetic composite plasmonic microspheres for suspension arrays

编码微球广泛应用于悬浮阵列的多重定量检测中。本研究开发了一种具备30种编码能力的色码酵母@纳米金磁性复合微球(CYs@nGMs)系统。该系统通过将磺基罗丹明101、若丹明110与纳米金磁珠(nGM)颗粒结合组装而成。

这种制备方法赋予CYs@nGMs多种功能:磁性特性使其便于收集和分离;色码功能支持多重目标分析;纳米金表面可实现蛋白质的自组装捕获,无需化学偶联反应;同时,其表面等离子体效应增强了检测灵敏度。与以酵母微球(CYs)为载体的检测相比,CYs@nGMs在检测伪狂犬病病毒(PRV)gE DNA片段时,中位荧光强度和信噪比(S/N)分别提高了10.7倍和16.4倍。

该检测方法成功应用于分析三种DNA片段:猪圆环病毒2型(PCV2)ORF2、猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)ORF7及PRV gE。检测限(S/N=3)分别为625 fM、625 fM和156 fM。这些结果表明,基于CYs@nGMs的多重检测平台在临床诊断、蛋白质组学、基因组学、食品安全、药物筛选及环境保护等领域具有显著应用潜力,为相关领域的快速、灵敏检测提供了新工具。

【Agricultural and Forest Meteorology】Deciphering the link between SIF, ANPP and RUE dynamics in perennial forage crop mixtures

遥感估算植被地上净初级生产力(ANPP)是精准农业和环境监测领域的关键挑战。在草地生态系统中,蒙特斯模型(Monteith model)是估算ANPP的主要理论框架。该模型通常基于植被对光能的吸收、利用效率以及光合有效辐射等参数来推算ANPP,但在实际应用中,辐射利用效率(RUE)会因植被生理状态变化而波动,从而影响估算精度。

近年来,日光诱导叶绿素荧光(SIF)作为一种新兴指标,展现出在ANPP估算中的巨大潜力。SIF是植被在光合作用过程中释放的微弱荧光信号,与光合作用强度密切相关。研究表明,当植被RUE因生理变化(如水分胁迫、养分限制等)而发生改变时,SIF信号能更直接地反映植被的实际光合状态,从而为ANPP估算提供更准确的依据。与传统的基于反射率的植被指数相比,SIF不受叶片结构和背景反射的影响,能够更精准地捕捉植被的光合活性变化。

因此,将SIF数据融入蒙特斯模型或开发基于SIF的独立估算模型,有望显著提高ANPP的遥感估算精度,为农业管理和生态研究提供更可靠的数据支持。这一方向的研究不仅有助于深化对植被光合作用机制的理解,还将推动精准农业和全球碳循环研究的进一步发展。

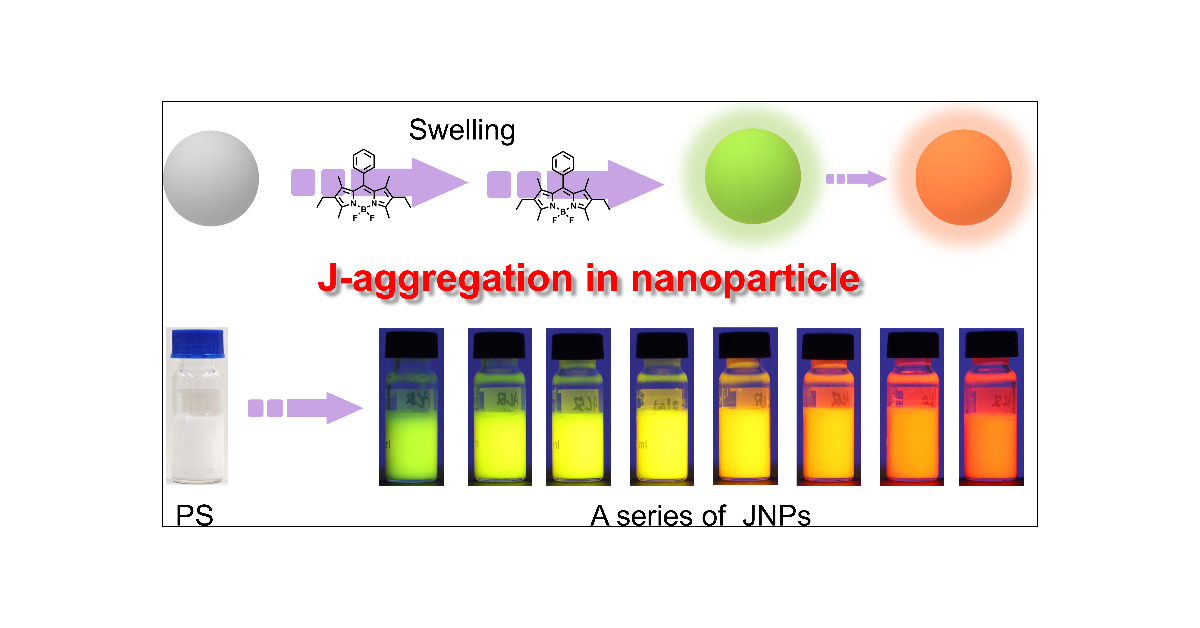

【Nano Letters】J-Aggregated Fluorescence Nanoparticles with Multichromatic Performance Enable Sensitive LFIA Platform

传统侧向流动免疫分析(LFIA)因单信号输出和灵敏度低而在应用中面临挑战。本研究开发了具有多色性能的J聚集荧光纳米颗粒(JNPs),并将其作为报告分子,用于在LFIA平台上同时且灵敏地检测T-2和AFB1毒素。

在纳米颗粒的强限制效应下,JNPs的发射区域从约545纳米红移至约620纳米,呈现出显著的J聚集现象。随后,研究团队利用具有绿色和红色发射的两种JNPs,开发了多重LFIA平台(JNPs–LFIA),实现了对T-2和AFB1毒素的现场定量检测。该平台的检测限分别为0.645纳克每毫升和0.0035纳克每毫升,相较于基于金纳米颗粒的LFIA平台(AuNPs-LFIA),灵敏度分别提高了3.5倍和12.2倍。

这一成果为设计多色免疫探针提供了有效策略,并推动了生物传感应用中报告分子的研发。通过引入JNPs作为报告分子,不仅提高了LFIA平台的检测灵敏度和多路复用能力,还为现场快速检测提供了更为可靠和高效的工具。该研究有望促进LFIA技术在食品安全、环境监测及临床诊断等领域的广泛应用。

诊疗型荧光材料

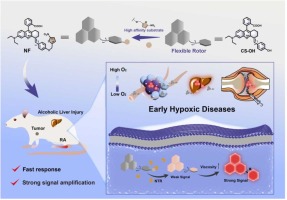

【Sensors and Actuators B: Chemical】Hypoxia and viscosity Co-controlled fluorescence probe for signal amplification imaging of early hypoxia-related diseases

缺氧,即组织中氧气水平下降的现象,是多种疾病的关键特征,并会加剧某些疾病的进展。同时,长期缺氧还可能引发线粒体自噬并增加组织黏度。因此,用于检测缺氧的荧光探针受到了广泛关注。然而,目前大多数用于缺氧检测的荧光探针存在信号放大能力低的问题。

鉴于此,研究人员开发了一种新型荧光探针NF,该探针可同时受缺氧和黏度调控。NF探针具有快速响应特性,能在与缺氧标志物硝基还原酶(NTR)接触后100秒内产生信号,并且在黏度变化后能实现信号放大。这一特性使得NF探针在检测灵敏度和准确性上具有显著优势。

更为重要的是,NF探针首次实现了在酒精性肝损伤小鼠早期阶段(早于组织病理学分析)对缺氧的检测,以及在类风湿性关节炎早期对缺氧的监测。这一突破为相关疾病的早期诊断和治疗提供了有力工具。

总体而言,NF探针的开发不仅克服了传统荧光探针信号放大能力低的局限,还拓展了荧光探针在疾病早期诊断中的应用范围,展示了其在生物医学领域的巨大潜力。

【Colloids and Surfaces B: Biointerfaces】A multifunctional nanoplatform based on chlorin e6 for fluorescence imaging-guided sonodynamic and chemodynamic cancer therapy

基于声动力治疗(SDT)的新兴多模态治疗策略,被视为未来肿瘤诊疗领域的重要基石。然而,SDT的治疗效果常受限于肿瘤微环境(TME)中的缺氧条件。为应对这一挑战,纳米酶被设想用于分解肿瘤微环境中过量的过氧化氢,以产生氧气。

在此背景下,研究人员通过纳米沉淀法制备了包裹聚乙二醇-聚乳酸羟基乙酸共聚物(PEG-PLGA)并负载声敏剂二氢卟吩e6(Ce6)的氧化铈纳米颗粒(CC@PP),用于癌症治疗。CC@PP具备高效的类过氧化氢酶(CAT)活性,能将过表达的H2O2分解为O2,从而增强依赖氧气的声动力治疗效果。此外,在较低pH值下,CC@PP还可作为过氧化物酶(POD)参与化学动力学治疗。

在超声引导下,CC@PP能够协同发挥声动力与化学动力学治疗作用,有效抑制肿瘤生长。该纳米颗粒具有良好的生物相容性,体内荧光成像效果优异,并具备诊疗一体化特性,能够精准聚集于肿瘤区域。本研究通过改善肿瘤微环境的缺氧条件,增强了声动力治疗的效果,并实现了癌症治疗的多模态协同增强,为肿瘤诊疗提供了新的策略和思路。

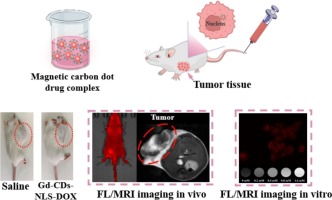

【Microchemical Journal】Synthesis of magnetic carbon dot drug complex for targeting to nucleus in liver cancer therapy and fluorescence/magnetic resonance dual-modal imaging

为提高肝癌治疗的靶向性和监测效果,本研究开发了一种新型磁性碳点药物复合物(Gd-CDs-NLS-DOX),该复合物具备核靶向能力及双模态荧光/磁共振成像(FL/MRI)功能,可实现肝癌的精准诊断和高效治疗。

Gd-CDs通过一步水热法合成,以柠檬酸、中性红和硫脲为碳源,六水合硝酸钆为钆源。随后,研究人员将核定位序列(NLS)和抗肿瘤药物阿霉素(DOX)依次接枝到Gd-CDs表面,构建出磁性碳点药物复合物Gd-CDs-NLS-DOX,以实现核靶向。该复合物具有500纳米的最佳激发波长和601纳米的发射波长,纵向弛豫率为8.25 mM⁻¹ s⁻¹,药物负载效率达49.3%。

实验表明,该复合物毒性低,可在24小时内从小鼠体内排出。与肝癌细胞共培养24小时后,使用100微克/毫升的复合物可使细胞存活率降至约55%,效果优于游离阿霉素。此外,经该复合物治疗的肿瘤体积显著小于游离阿霉素组。

综上所述,本研究通过Gd-CDs-NLS-DOX为肝癌的靶向治疗和监测提供了一种新方法,展现了其在肝癌诊疗领域的巨大潜力。

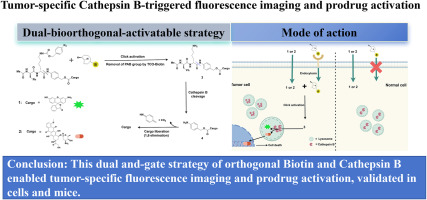

【European Journal of Medicinal Chemistry】Tumor-specific cathepsin B-triggered fluorescence imaging and prodrug activation

生物正交激活化学因其多功能性、可调控性以及能够生成具有更优空间靶向性的治疗方法,在新型药物研发领域展现出巨大潜力。组织蛋白酶B(Cathepsin B)的上调与癌症发展密切相关,然而,由于组织蛋白酶B在多种正常组织中也有表达,因此基于其活性的荧光探针或前药在实现高肿瘤选择性方面面临挑战。

目前,虽然已有研究尝试利用组织蛋白酶B的活性来开发癌症诊断或治疗工具,但大多数荧光探针或前药未能有效区分肿瘤组织与正常组织,导致肿瘤选择性不足。这一局限性限制了基于组织蛋白酶B的诊疗方法在临床上的广泛应用。

为克服这一难题,研究人员正致力于开发新型生物正交激活策略,旨在提高基于组织蛋白酶B活性的荧光探针或前药的肿瘤特异性。这些策略可能包括设计对肿瘤微环境更敏感的探针结构、优化探针与组织蛋白酶B的相互作用机制,以及结合其他肿瘤标志物进行多模态成像或治疗。通过这些努力,未来有望开发出具有高肿瘤选择性的新型诊疗工具,为癌症的精准治疗提供有力支持。

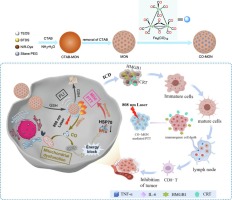

【Journal of Colloid and Interface Science】A cancer theranostic nanoplatform for second near-infrared fluorescence imaging-guided carbon monoxide-sensitized mild photothermal therapy with ICD induction

温和光热疗法(mild PTT)利用光热剂将外部光线转化为温和热量(<45°C),作为一种局部治疗手段,具有诱导细胞热损伤的潜力。该疗法不仅能直接消除靶向细胞,还能引发免疫原性细胞死亡(ICD),激活免疫反应。然而,热休克蛋白(HSPs)的存在会显著降低光热疗法的效果。因此,抑制HSPs修复并减少对周围正常细胞的损伤,对于提高低温PTT效率至关重要。

研究表明,一氧化碳(CO)能够抑制癌症细胞在热处理过程中HSPs的上调。此外,利用第二近红外(NIR-II)荧光粒子可凭借其更深的穿透深度和新颖的成像能力,提升PTT的精准度和适用性。

本研究中,研究人员开发了一种近红外光激活的CO释放系统,该系统采用负载CO的中孔有机硅纳米颗粒(CO-MON),通过选择性靶向递送CO来抑制HSPs修复,从而增强温和PTT的效果。十二羰基三铁(Fe₃(CO)₁₂)作为CO的来源,被封装在MON的孔隙中。这些MON在NIR-II范围内有发射,同时表现出显著的光稳定性和高效的光热转换效率(34.7%)。

通过瘤内给药,CO-MON平台在体内展现出高效的肿瘤蓄积和局部光热效果。体内外研究均表明,这种优异的光热效应不仅能有效消除肿瘤,还能增强肿瘤的ICD,为温和PTT在癌症治疗中的应用提供了新思路。

其他

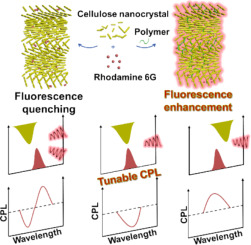

【Carbohydrate Polymers】Polymer induced fluorescence enhancement effect on luminescent chiral nematic cellulose nanocrystal based materials

嵌入手性基质中的荧光团所产生的强效且可定制的圆偏振发光(CPL)在光子技术领域备受关注。然而,在固体状态下,高浓度荧光团加载往往会导致分子聚集,进而引发荧光猝灭现象。

本研究提出了一种简单的聚合物诱导荧光增强策略,用于制备由纤维素纳米晶体(CNC)和罗丹明6G(Rh6G)组成的坚固发光薄膜。研究发现,聚合物的类型、分子量及浓度在调节薄膜荧光方面起着关键作用。实验结果表明,聚合物能有效缓解荧光猝灭,通过屏蔽Rh6G分子与CNC-Rh6G之间的相互作用,使荧光强度显著提升,最高可达原来的47倍。

此外,CNCs的左手性胆甾相液晶结构能够将Rh6G的发射光转化为可控的左旋或右旋CPL。通过调节复合薄膜中聚乙二醇的浓度和光子带隙,可实现CPL的手性、强度及波长的可调谐性,所得不对称因子范围在-0.35至0.14之间。

这种聚合物诱导的荧光增强效应以及可调谐的CPL特性,凸显了基于CNC的发光薄膜在先进功能材料领域的巨大潜力,为光子器件的研发提供了新的思路和方向。

【Scientific Reports】Comparative analysis of indocyanine green dosages for optimal fluorescence imaging in laparoscopic cholecystectomy

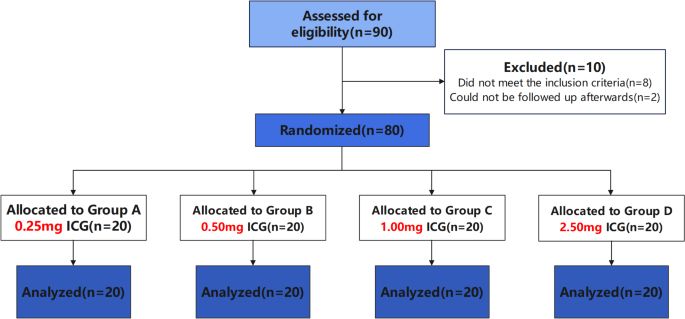

本研究旨在探讨不同剂量吲哚菁绿(ICG)在腹腔镜胆囊切除术荧光成像中的效果,特别是在手术0.5至3小时期间,以确定能提升临床实践的最佳剂量。

研究共纳入80例良性胆囊疾病患者,均接受荧光引导下的腹腔镜胆囊切除术。患者按ICG给药剂量随机分为四组(每组20例):0.25毫克组、0.50毫克组、1.00毫克组和2.50毫克组。研究收集了围手术期的关键临床数据,重点分析了肝脏轮廓的描绘、胆囊管与胆总管汇合部的识别以及荧光强度对比。

三位经验丰富的肝胆外科医生通过手术视频和图像,对肝外胆管显像效果进行了主观评价,分为“优秀”、“良好”和“差”三个等级。所有患者均成功完成荧光成像,无需转为开腹手术。结果显示,四组患者在术中出血量、胆管识别时间、荧光强度对比值以及外科医生评为“优秀”的病例数等方面存在显著差异(P<0.05),而其余统计指标则无显著差异(P>0.05)。

基于数据分析,研究认为在0.5至3小时的时间窗口内,0.25毫克ICG剂量为最佳选择,该剂量下肝外胆管与肝脏的荧光对比度最高,且获得了最佳的主观评价。本研究为ICG在手术成像中的临床应用提供了有力证据,强调了其在临床实践中的实用性。

【Food Bioscience】Ethyl α-D-glucopyranoside the first report in rice and its inhibitor for acetylcholinesterase by in vitro, in silico and fluorescence analysis

本研究首次报告了稻米中乙基α-D-葡萄糖吡喃苷(α-EG)的含量,并通过体外实验、计算机模拟及荧光分析,探究了α-EG对乙酰胆碱酯酶(AChE)的抑制潜力。

研究发现,在R₁稻米品种(Ayutthaya 1)中,α-EG含量最高,达到0.32±0.031微克/毫克。α-EG的含量与稻米提取物对AChE的抑制潜力密切相关,其中R₁稻米提取物对AChE的抑制率最高,达到91.94±5.86%。尽管α-EG的半数抑制浓度(IC₅₀)为1.13×10³±70.0微摩尔,显示出比他克林(3.3×10⁻²±2.0×10⁻³微摩尔)更低的抑制效力,但α-EG与他克林对AChE的抑制类型均表现为混合型抑制,只是两者的抑制常数α有所不同。

荧光分析表明,α-EG能够定位在AChE的活性位点,导致AChE荧光强度降低。对接研究也进一步证实,α-EG与AChE的外周阴离子位点(PAS)结合,并与TYR334残基形成强氢键(2.78埃)。

综合研究结果表明,稻米是α-EG的来源,而α-EG作为一种潜在化合物,有望应用于阿尔茨海默病的治疗。这一发现为开发新型抗阿尔茨海默病药物提供了新的思路和方向。