【JACS】双重机制发光团在抗真菌感染与耐药性治疗中的应用研究

摘要

抗真菌药物耐药性已成为一个亟待解决的重要医疗问题,这促使我们需要开发创新的治疗方案。在抗菌药物研发领域,双重靶向作用机制(MoA)已被证实是一种有效降低药物耐药性的策略。但由于真菌细胞与哺乳动物细胞在结构上的相似性,这种策略在抗真菌药物开发中面临着选择性差的挑战。

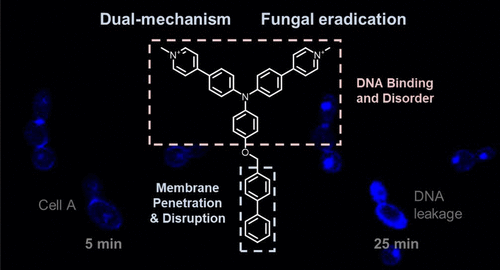

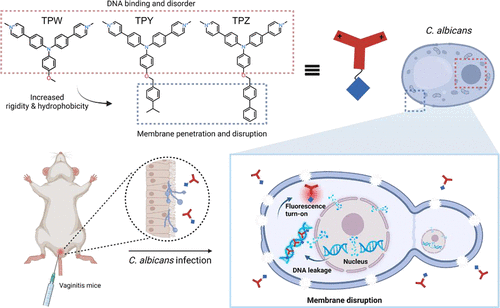

本研究提出了一种新颖的双重靶向策略,通过将DNA结合分子选择性地导入真菌细胞核来实现抗真菌治疗。我们在DNA结合域中引入了刚性疏水基团,成功开发出抗真菌发光团TPY和TPZ。这些化合物不仅具有增强的膜渗透能力和DNA结合特性,还通过真菌膜去极化和DNA损伤的双重作用机制,展现出强大的抗真菌效力,且未发现明显的耐药性。实验证实,TPY和TPZ不仅在体外表现出优异的抗真菌活性,在白色念珠菌引起的小鼠阴道炎模型中也取得了理想的治疗效果。这种多层面的治疗策略为克服抗真菌药物耐药性开辟了新途径。

研究背景

真菌感染已成为一个严重的全球性健康问题,每年影响超过10亿人口。目前,抗真菌治疗面临两大挑战:

- 抗真菌药物的过度使用和滥用导致耐药性不断增加

- 由于真菌和哺乳动物细胞都属于真核细胞,现有药物往往选择性不足

虽然近年来抗真菌研究有所进展,但大多数新型化合物仍沿用传统抗真菌药物的作用机制。例如,2002年获批的伏立康唑虽然比其他三唑类药物(如氟康唑和伊曲康唑)具有更广的抗真菌谱,但在面对氟康唑耐药的念珠菌时仍会出现交叉耐药现象。因此,开发具有新型作用机制、能够选择性靶向真菌病原体且不易产生耐药性的治疗药物变得尤为重要。

研究思路与创新点

双重靶向策略的提出

研究发现,单一靶点的抗真菌药物容易因病原体的基因变异而失效。相比之下,同时作用于多个靶点的双重靶向药物可以显著降低耐药性的产生。作者的研究选择了两个关键靶点:

真菌细胞膜:

- 对维持细胞形态和活力至关重要

- 包含多种特异性成分(几丁质、β-葡聚糖等)

- 破坏膜结构可导致真菌快速死亡

- 涉及多个代谢通路,难以通过单基因突变产生耐药性

真菌DNA:

- 是生命活动的核心物质

- 靶向DNA可最大程度减少耐药性产生

- 可通过多种方式干扰真菌生长代谢

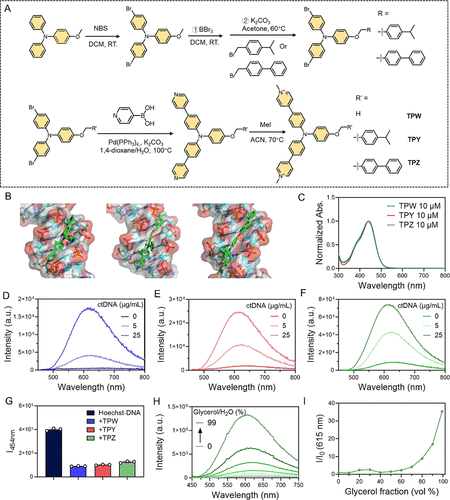

创新化合物的设计与合成

基于上述思路,我们设计并合成了两种新型双重靶向发光化合物TPY和TPZ。这两种化合物具有以下特点:

- 以DNA结合域为基础结构

- 整合了异丙基苯和联苯等疏水基团

- 可选择性进入真菌细胞核

- 同时保持哺乳动物细胞核的完整性

实验结果与分析

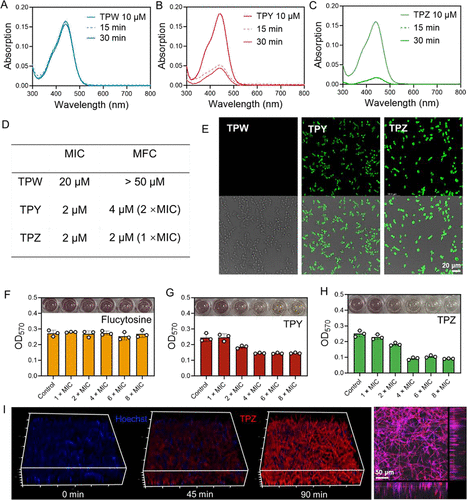

抗真菌活性评估

TPY和TPZ展现出强大的抗真菌效果:

- 对白色念珠菌的最小抑制浓度(MIC)为2 μM

- 最小杀菌浓度(MFC)分别为2 μM(TPZ)和4 μM(TPY)

- 对新型隐球菌和酿酒酵母等其他真菌也有显著抑制作用

相比之下,虽然对照化合物TPW具有较强的DNA结合能力,但其抗真菌活性明显较弱(MIC为20 μM,MFC>50 μM)。

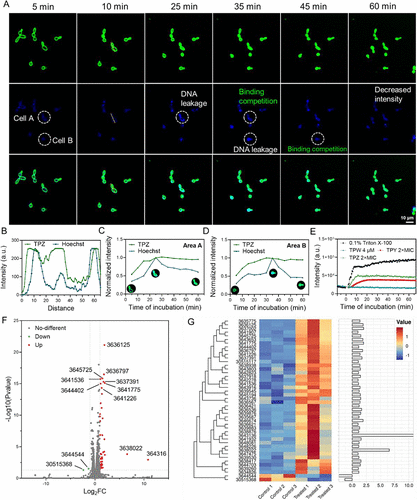

作用机制研究

深入研究揭示了TPY和TPZ的多重作用机制:

- 快速穿透真菌细胞膜

- 选择性进入细胞核并与DNA结合

- 引起真菌基因表达的显著变化

- 导致细胞膜去极化和DNA损伤

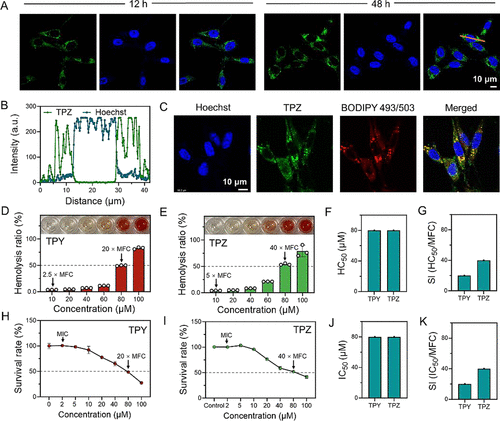

安全性评估

生物相容性研究表明,TPY和TPZ具有良好的安全性:

- 对哺乳动物细胞的摄取速度慢,主要积累在细胞质的脂滴中

- 在较宽的浓度范围内(10-60 μM)对红细胞溶血作用微弱

- 对正常细胞的生长抑制作用极小

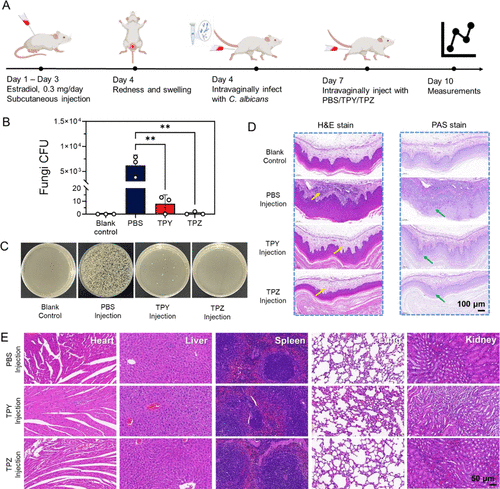

体内疗效验证

在小鼠阴道炎模型中的实验结果令人鼓舞:

- 治疗3天后真菌感染负荷降低超过99.9%

- 治疗效果优于现有临床用药

- 组织病理学检查显示炎症明显减轻

- 未观察到明显的毒副作用

结论与展望

本研究成功开发了一种新型双重靶向抗真菌策略。通过精心设计的TPY和TPZ化合物,实现了对真菌的选择性杀伤,同时保持了良好的生物安全性。这些化合物不仅在实验室研究中表现出色,在动物模型中也取得了显著的治疗效果。这种创新的双重靶向策略为解决当前抗真菌治疗面临的耐药性问题提供了新的思路,也为开发新一代抗真菌药物奠定了基础。

本研究的成功表明,多靶点协同作用的策略在抗真菌药物开发中具有重要价值,这种方法有望帮助我们突破现有治疗的局限性,为临床治疗提供更有效的选择。同时,这项研究也为其他领域的药物开发提供了有益的参考。

参考文献

Liu, X.; Li, H.; Qi, G.; Qian, Y.; Li, B.; Shi, L.; Liu, B. Combating Fungal Infections and Resistance with a Dual-Mechanism Luminogen to Disrupt Membrane Integrity and Induce DNA Damage. J. Am. Chem. Soc. 2024, jacs.4c09916. https://doi.org/10.1021/jacs.4c09916.