荧光爱好者周刊(第三十五期)

检测型荧光材料

【Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy】Tri-emissive red-green dye-encapsulated UiO-66-Ph as a white-light emission fluorescence sensor for Fe3+ and Cr2O72− detection in environmental water samples

水源中过量的无机离子会在人体内异常积累或导致缺乏,进而引发严重的健康风险,如肝肾损伤甚至癌症。因此,迫切需要高效准确地检测水中的过量无机离子。

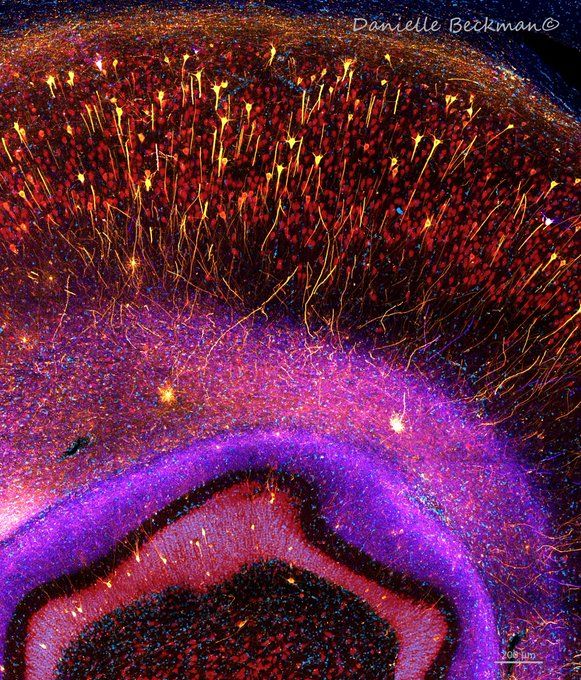

研究团队在溶剂热条件下,采用原位封装法,将绿色荧光染料香豆素6(C6)和红色荧光染料罗丹明B(RhB)封装到以1,4-H2NDC为配体的蓝色荧光UiO-66-Ph金属有机框架(MOF)中,开发出一系列三发射荧光传感器C6&RhB@UiO-66-Ph(C&R@U)。其中,C&R@U3展现出白光发射特性,其CIE坐标为(0.32, 0.32),并用于检测水中的Fe³⁺离子和Cr₂O₇²⁻离子。

当C&R@U3荧光探针与目标离子相互作用时,由于共振能量转移效应,探针的三个发射峰被猝灭,与其他离子相比,其CIE坐标发生显著偏移。C&R@U3探针的荧光强度与Fe³⁺离子浓度(0–0.6 mM)和Cr₂O₇²⁻离子浓度(0–0.1 mM)均呈现出良好的线性关系,检测限分别为0.71 μM和16.9 nM。通过实际水样实验和便携式荧光试纸验证,C&R@U3展现出实际应用潜力,在现场无机离子检测中具有广阔前景。

该研究为新型多功能荧光传感器的开发提供了实验依据和理论基础,推动了MOFs在环境监测领域的应用。

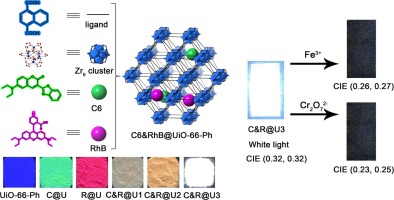

【Analysis & Sensing】A Water-Soluble Turn-on Fluorescent Probe for Detection and Plant Bioimaging of Al3+ and As3+ Ions

本研究介绍了一种新型的聚集诱导发光(AIE)材料CTRP,该材料通过将香豆素与三苯胺结合,实现了红光发射。CTRP展现出独特的“开-关-开”光学开关行为:随着水含量的增加,其荧光强度最初下降75%,随后又上升450%,这充分显示了其优异的AIE特性。

此外,CTRP材料对痕量水检测具有高度敏感性,因此有望成为一种用于检测有机溶剂中水分的荧光传感器。与传统的基于四苯乙烯的蓝光发射材料不同,CTRP的红光发射特性赋予了它更高的生物相容性。这种特性使得CTRP在生物应用中能够避免对生物组织造成潜在的光损伤,从而拓宽了其在生物医学领域的应用前景。

CTRP的这些优势不仅使其在荧光传感领域具有潜在的应用价值,还为其在生物成像、生物检测等生物医学应用中提供了可能性。通过进一步的研究和开发,CTRP有望成为一种高效、安全的荧光材料,为相关领域的研究和应用带来新的突破。

【Biosensors and Bioelectronics】An integrated wearable fluorescence sensor for E. coli detection in catheter bags

尿路感染(UTIs),包括导尿管相关尿路感染(CAUTIs),影响全球数百万人。传统诊断方法如尿液分析和尿培养存在局限性:尿液分析速度快但灵敏度不足,而尿培养虽准确却耗时长达两天。

为此,研究团队开发了一种集成式可穿戴荧光传感器,旨在通过体内监测在护理点早期检测与尿路感染相关的细菌感染。该传感器配备了一个灵活的印刷电路板(PCB)硬件平台,可附着于导尿管袋上,通过发射激发光并检测针对大肠杆菌特异性酶促反应的发射光,实现对细菌的持续监测。

配套的智能手机应用程序支持通过蓝牙进行远程控制和数据传输,并能在不依赖云计算的情况下进行现场数据分析。该设备性能卓越,在9至3.5小时内即可高灵敏度地检测出浓度为100–10⁵ CFU/mL的大肠杆菌,并已通过革兰氏阳性菌(如表皮葡萄球菌)和革兰氏阴性菌(如铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌)测试验证了其特异性。研究还利用添加了大肠杆菌的人体尿液样本进行了体外膀胱模型测试,以进一步评估设备的实用性。

这款便携且成本效益高的设备有望革新尿路感染的临床诊断实践,通过在护理点实现自动化和快速的细菌检测,为患者提供更及时有效的治疗。

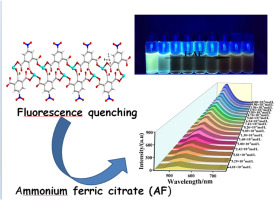

【Journal of Solid State Chemistry】Fluorescence-Based Detection of Ammonium Ferric Citrate Using Zn(II)-Based Coordination Polymer: A Study on Selectivity, Mechanism, and Environmental Application

荧光传感技术已成为检测各种分析应用中痕量生物分子的有力工具。本研究合成了一种基于锌(II)的配位聚合物(CP),即[Zn(NBA)(HDPP)]n(1)(其中DPP为2,5-二-4-吡啶基苯酚,H3NBA为5-硝基-1,2,3-苯三甲酸),并探索了其作为选择性、高灵敏度荧光传感器在检测柠檬酸铵铁(AF)中的应用。

选择性研究表明,该配位聚合物CP 1在尿素、色氨酸和尿酸等其他生物分子存在下,荧光淬灭现象可忽略不计,从而确立了其对AF的特异性。通过内滤效应(IFE)校正和X射线光电子能谱(XPS)等机理研究,发现荧光淬灭主要归因于IFE效应以及Fe³⁺与CP 1中氮和氧供体的配位相互作用。测得淬灭常数(Ksv)为1.12 × 10³ M⁻¹,检测限为1.94 × 10⁻⁴ M,显示出高灵敏度。与AF相互作用后,CP 1的荧光寿命从6.54 μs延长至7.47 μs,表明激发态分子环境发生了变化。

为评估该传感方法的实际应用性,研究在去离子水、自来水和河水等实际水样中进行了测试,回收率范围在95.03%至115.08%之间,证明了该方法的准确性和可靠性。本研究确立了CP 1作为检测AF的有效、选择性和灵敏荧光传感器的地位,其在环境监测和生物分析领域具有潜在应用价值。

【New Journal of Chemistry】Studies of simultaneous electrochemical sensing of hydroquinone and catechol, and fluorescence sensing of resorcinol by katiragum dialdehyde-histidine Schiff base

一种新型卡蒂拉古姆二醛-组氨酸席夫碱(KGDHSB)被合成并用于在水溶液中选择性且高效地检测对苯二酚(HQ)、邻苯二酚(CL)和间苯二酚(RL)。该合成过程首先通过高碘酸钠(NaIO₄)选择性氧化卡蒂拉古姆的C2–C3键,生成卡蒂拉古姆二醛(KGD),随后与L-组氨酸进行缩合反应。利用多种分析技术,包括¹H NMR、¹³C NMR、FTIR、HRMS、TGA以及带EDAX分析的FESEM,对KGDHSB的结构进行了确认。

在电化学传感实验中,采用KGDHSB修饰的玻碳电极(KGDHSB/GCE)。差分脉冲伏安法(DPV)实验表明,KGDHSB能够同时检测HQ和CL,检测限(LOD)分别为0.809 nM和1.03 nM,定量限(LOQ)分别为2.69 nM和3.45 nM。HQ和CL的灵敏度值分别计算为5.558 × 10⁻⁵ A nM⁻¹ cm⁻²和4.347 × 10⁻⁵ A nM⁻¹ cm⁻²。此外,KGDHSB还可用作荧光探针,通过荧光法检测RL,其检测限为0.43 nM,定量限为1.43 nM,且与RL以1:1的比例结合,结合常数为0.00982 nM⁻¹。值得注意的是,与荧光素(0.97%)相比,KGDHSB的量子产率为0.448%。

两种实验均展现出卓越的选择性、灵敏度、稳定性和可重复性,凸显了KGDHSB作为环境监测中HQ、CL和RL可靠传感器的潜力。该传感器对HQ和CL的回收率分别高达97.4–100.2%和98.2–99.93%,相对标准偏差(RSD)值较低,进一步证实了其实用性。

【Life Sciences in Space Research】Effect of Fluorescence In Situ Hybridization detection threshold on chromosome aberration counting: a simulation study

辐射致癌仍是深空长时间任务面临的主要障碍之一。太空辐射环境复杂多样,其中包含高线性能量传递(LET)离子,这些离子在诱发包括癌症在内的不良健康后果方面尤为有效。然而,量化这些高LET离子对健康的影响颇具难度,癌症风险预测仍存在很大不确定性。

染色体畸变是评估辐射致癌风险的生物标志物,被用于衡量辐射质量效应。目前,利用荧光原位杂交(FISH)技术对简单和复杂染色体交换进行测量,但这种方法存在固有的检测局限性,可能会低估染色体重排的总数。这种低估进而可能影响对高LET离子相对生物学效应的评估,因为染色体畸变的数量和类型是衡量辐射生物效应的重要指标,而FISH技术的局限性可能导致对高LET离子致癌风险的评估不准确。

鉴于高LET离子在太空辐射中的普遍存在及其对宇航员健康的潜在威胁,准确评估其相对生物学效应对于制定有效的辐射防护措施至关重要。因此,未来研究需致力于改进检测技术,以更精确地量化高LET离子诱导的染色体畸变,从而更准确地评估其致癌风险,为深空探索任务提供更为可靠的辐射安全保障。

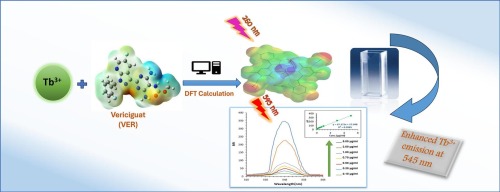

【Microchemical Journal】Development of terbium-based fluorescence probe for Vericiguat quantitation in tablets and human plasma through advanced computational approaches

目前,利用镧系元素敏化效应的光谱荧光技术正受到越来越多的关注,预计未来这一趋势将持续。本研究建立了一种基于铽(Tb)的独特且稳定的荧光探针,用于定量测定片剂和人体血浆中的维立西呱(VER),这是一种具有突破性的口服可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)刺激剂。

研究利用密度泛函理论(DFT)计算,深入探讨了水溶液中Tb³⁺与VER之间的潜在结合作用,并阐明了VER-Tb³⁺配合物的稳定性。计算结果显示,[Tb(VER)₂]³⁺的结合能为-442.61 kcal/mol,凸显了Tb³⁺–N配位键的稳固性,并证实了Tb³⁺在水溶液中对VER的亲和力。

为充分发挥VER敏化Tb³⁺荧光的能力,研究对荧光探针进行了优化,通过能量从VER到Tb³⁺的转移来增强荧光信号。该VER-Tb³⁺配合物的荧光在260 nm激发波长和545 nm发射波长下进行了检测。所提出的方法在0.10至5.00 μg/mL的线性范围内表现出良好的效果,检测限和定量限分别为19 ng/mL和58 ng/mL。通过研究不同干扰物,验证了该方法的选择性。遵循国际人用药品注册技术协调会(ICH)的指导原则,研究对分析方法进行了验证,并将其应用于人体血浆和药物制剂中VER的定量测定,以及片剂含量均匀度的评估。

成像型荧光材料

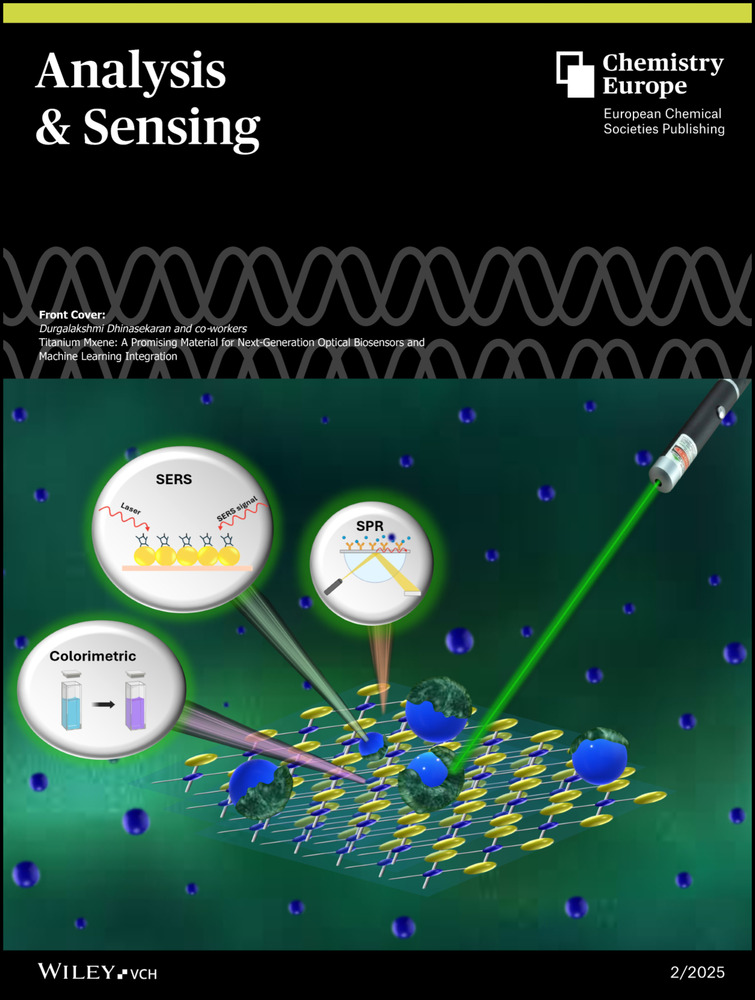

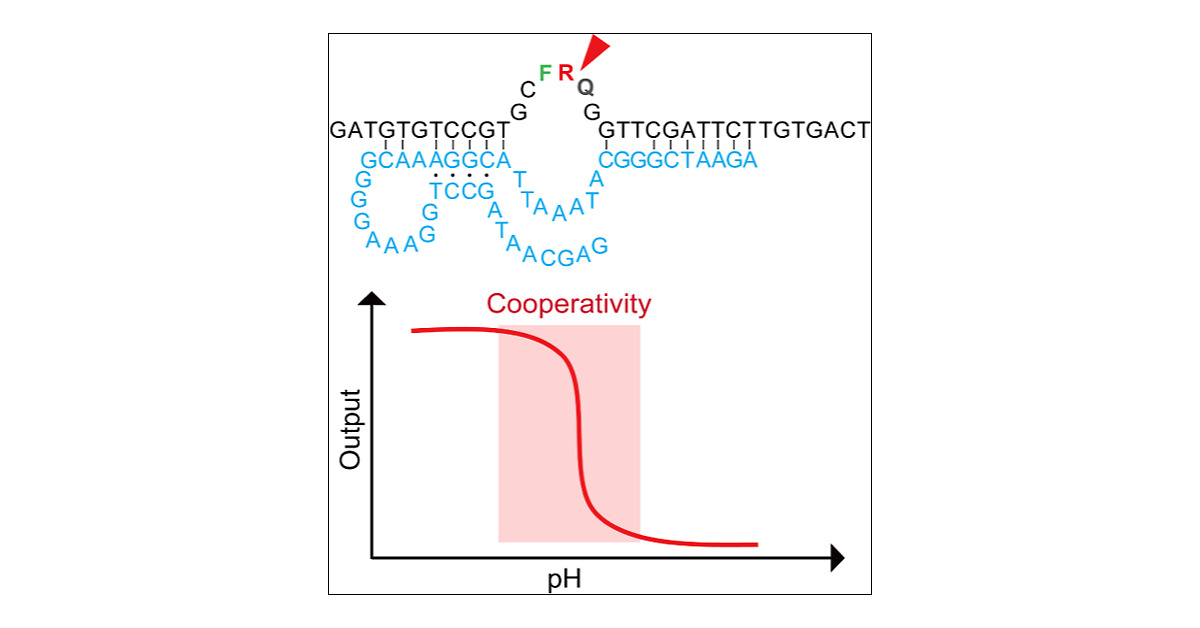

【Analytical Chemistry】Engineering Acidic Deoxyribozyme with Strongly Cooperative H+ Binding for Subcellular Imaging

在极端条件下设计脱氧核酶可拓展其应用范围。尽管已知的脱氧核酶生物传感器大多设计为在生理条件或接近生理条件下发挥作用,但此前尚未有研究专门针对非典型条件进行构建。本研究报告了一种酸性RNA切割脱氧核酶ET46的设计与特性分析,该酶在酸性pH值下展现出强烈的协同H⁺结合能力,以实现催化作用,其希尔系数高达5.4。这种协同性显著增强了ET46在pH 4.5–5.5范围内对微小pH变化的响应能力。

研究进一步利用ET46的pH敏感性,追踪其在溶酶体中的摄取与定位过程中的pH变化。最终,研究人员利用酸性ET46和一种已知的ATP结合DNA适配体,开发了一种溶酶体ATP激活的荧光信号适配体生物传感器(命名为FabATP)。为验证FabATP在溶酶体中的功能,研究团队将其应用于活细胞亚细胞荧光成像中,以监测溶酶体ATP在刺激条件下的波动情况。

这项研究不仅拓展了脱氧核酶在极端条件下的应用潜力,还为溶酶体ATP水平的实时监测提供了一种新的工具。通过设计具有特定环境适应性的脱氧核酶,研究人员能够更深入地探索细胞内的生物化学过程,为未来的生物医学研究和疾病诊断提供新的思路和方法。

【Science China Chemistry】Alkynyl copper(I) nanoclusters with thermally activated delayed fluorescence as efficient scintillator for X-ray imaging

与其他商用闪烁体相比,一价铜纳米簇(NCs)具有合成简便、成本效益高的优势,展现出作为X射线闪烁体的巨大应用潜力。然而,合成具有高发光效率且原子级精确的炔基一价铜纳米簇仍具挑战性。本研究成功合成了八种螺旋桨形状的Cu9纳米簇,每个纳米簇均具有独特的三角棱柱形Cu6核心,与其它一价铜卤化物纳米簇相比,结构差异显著。

通过调整三苯基膦衍生物和卤素种类,2-CF3修饰的Cu9纳米簇展现出最高达43%的光致发光量子产率(PLQY)。综合结构解析、光物理及计算分析,揭示了这些Cu9纳米簇热活化延迟荧光(TADF)性能的内在机制。利用2-CF3粉末制备的白光发光二极管(LED)显示出73.5的显色指数(Ra)。值得注意的是,2-CF3的放射发光(RL)性能优异,闪烁光产额达4924光子/MeV,检测限低至1.239 µGy/s。此外,2-CF3屏幕的X射线成像分辨率高达25.4线对/毫米,是目前有机-无机杂化闪烁体中达到的最高分辨率。

本研究不仅首次在炔基一价铜纳米簇中观察到TADF和放射发光行为,还为闪烁体设计的进一步发展提供了新见解,有望推动相关领域的技术进步与应用拓展。

应用型荧光材料

【The Journal of Prosthetic Dentistry】Color stainability, fluorescence, opalescence, and surface analyses of extrinsically stained resin-matrix CAD-CAM materials after toothbrushing and thermocycling

目前,对于外源性着色的计算机辅助设计与制造(CAD-CAM)修复体的长期颜色稳定性及表面特性的了解仍不够充分。为明确老化测试对特征化牙科材料美学和功能效果产生的协同效应,有必要进行进一步评估。

CAD-CAM修复体因其高精度和效率在牙科领域得到广泛应用,但外源性着色可能影响其长期性能。尽管已有研究关注这些修复体的某些方面,但关于其颜色在长时间使用后的稳定性,以及表面在各种环境因素下的变化,仍缺乏深入认识。老化测试是模拟修复体在口腔环境中长期使用过程的重要手段,通过这类测试可以评估材料的耐久性、颜色变化以及表面磨损等情况。

然而,当前的研究尚未全面揭示老化测试如何综合影响CAD-CAM修复体的美学效果(如颜色匹配度、光泽度)和功能性能(如耐磨性、边缘适合性)。因此,需要开展更系统的研究,综合考虑不同老化条件(如温度、湿度、化学介质等)对修复体的综合作用,以便更准确地预测其在临床使用中的表现,并为优化材料选择和修复体设计提供科学依据。这样的研究将有助于提高CAD-CAM修复体的长期成功率和患者满意度。

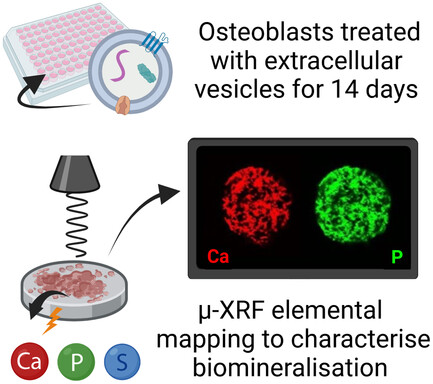

【Advanced NanoBiomed Research】Harnessing μ-X-Ray Fluorescence Spectroscopy as a Tool to Assess Extracellular Vesicle-Induced Biomineralization

骨细胞来源的细胞外囊泡(EVs)因其促再生能力,正逐渐成为骨再生领域的新型无细胞治疗策略的研究热点。评估此类骨修复增强策略的效果,通常依赖于对细胞介导的矿化沉积的评估,但传统方法往往具有破坏性且通量不高。

本研究提出了一种基于微区X射线荧光光谱(μ-XRF)的稳健方法,用于评估EVs疗法的成骨潜能。研究人员通过超速离心法从条件培养基中分离出矿化成骨细胞来源的EVs(MO-EVs),并进行了全面表征。随后,利用碱性磷酸酶活性、茜素红和天狼星红染色法,分别评估了MO-EVs对钙沉积和基质沉积的促成骨作用。

研究首先采用μ-XRF技术量化钙和磷的水平,以此作为矿物生成的标志,并生成了培养物的二维元素分布图。深入分析这些元素分布图后发现,MO-EVs以时间和浓度依赖的方式调节矿化过程。具体而言,当MO-EVs浓度达到5 μg/mL时,矿化覆盖面积显著增加,且矿化相中的钙/磷水平也相应提高。

综上所述,这些结果表明μ-XRF技术具有巨大潜力,它能够在单一过程中同时检测元素水平、矿化覆盖面积和化学相,从而为成骨技术的治疗筛选提供了一个新的平台,且该平台的分辨率能够适应生物工作流程的需求。

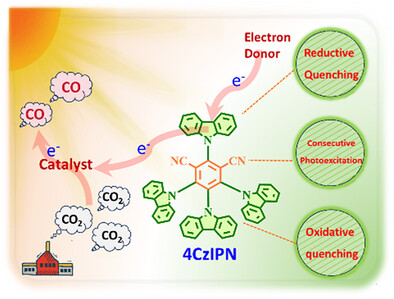

【Asian Journal of Organic Chemistry】Organic Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF) Compound as The Photosensitizer in CO2 Photoreduction: Taking 4CzIPN as An Example

过去几十年间,过量二氧化碳排放引发了严重的环境问题,主要是全球变暖和气候变化。为应对这些挑战,研究人员开发了光催化技术,旨在将二氧化碳转化为高附加值化学品。开发高效、环保且经济的光催化二氧化碳还原系统,是实现可持续能源解决方案的关键一步。然而,目前广泛用于二氧化碳还原的贵金属基光敏剂,仍面临被更可持续替代品取代的挑战。

热活化延迟荧光(TADF)化合物作为新兴的有机光敏剂,展现出高量子效率、长寿命和宽氧化还原电位窗口等优势,成为有潜力的替代方案。其中,1,2,3,5-四(9H-咔唑-9-基)-4,6-二氰基苯(4CzIPN)作为典型的TADF化合物,在多种光催化二氧化碳还原系统中表现出色。

本综述系统总结了基于TADF的光敏剂,特别是4CzIPN在光催化二氧化碳还原领域的最新研究进展,并深入阐述了其背后的反应机制。通过这一综述,读者可以全面了解TADF化合物在光催化二氧化碳还原中的应用潜力,以及4CzIPN作为代表性化合物在该领域的卓越表现。这些研究成果不仅为开发更高效、更环保的光催化二氧化碳还原系统提供了新思路,也为未来可持续能源技术的发展奠定了坚实基础。

诊疗型荧光材料

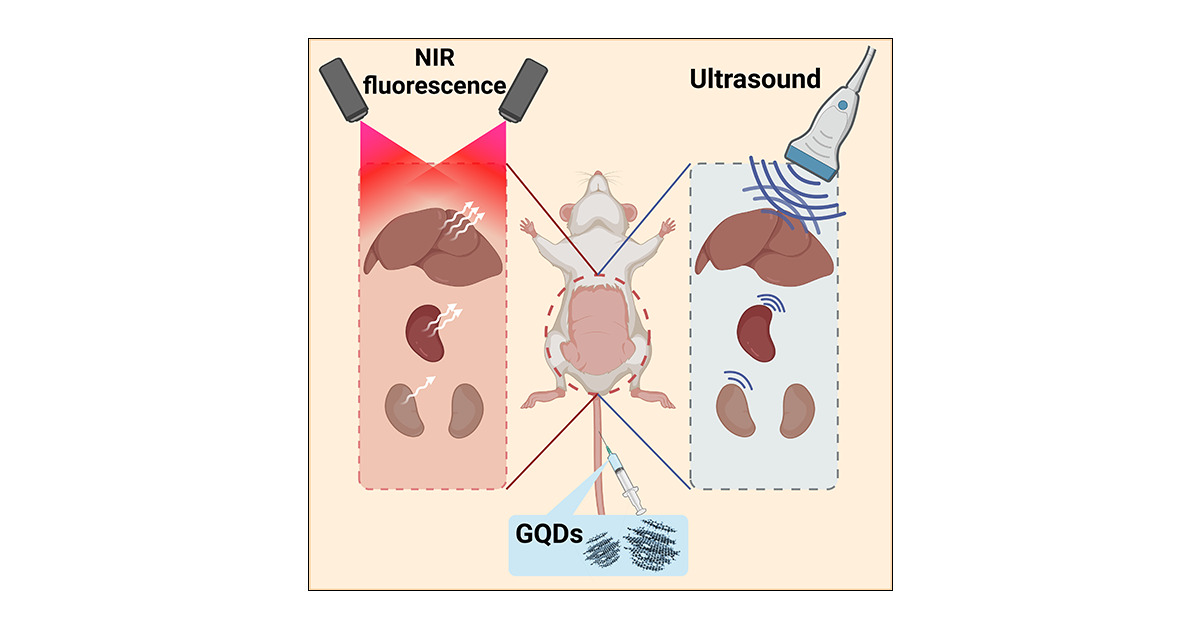

【ACS Applied Bio Materials】Combination Diagnostics In Vivo: Dual-Mode Ultrasound/NIR Fluorescence Imaging with Neodymium- and Thulium-Doped Graphene Quantum Dots

将荧光成像与超声成像这两种生物医学成像技术相结合,能够独特地提供增强的解剖可视化效果、高灵敏度和特异性,这对于提高检测小肿瘤、追踪治疗递送以及引导活检的诊断准确性至关重要。本研究旨在利用钕(Nd)和铥(Tm)掺杂的石墨烯量子点(Nd-NGQD和Tm-NGQD)作为超声/近红外(NIR)荧光双模态对比剂,融合高确定性荧光成像与深层穿透超声诊断的优势。

这些生物相容性纳米结构在活体麻醉的BALB/c小鼠及其器官中进行了体内双模态荧光/超声成像测试。静脉注射(IV)后,Tm-NGQDs和Nd-NGQDs在肝脏、脾脏和肾脏中均表现出超声增强和近红外荧光特性。两种技术在肝脏中对于Tm-NGQDs在12小时、对于Nd-NGQDs在24小时的成像效果最佳;在脾脏中,Nd-NGQDs在6小时的成像效果最佳;在肾脏中,Nd-NGQDs在12小时的成像效果最佳,这为成像提供了最佳时间线。腹腔注射(IP)的Nd-NGQDs在所有成像器官中,于1至48小时内均表现出超声增强与近红外荧光之间的高度一致性。

本研究首次开发的金属掺杂石墨烯量子点对比剂,在双模态超声-荧光成像领域展现出巨大潜力,为改进诊断和治疗效果监测铺平了道路。

【European Journal of Surgical Oncology】Enhancing Surgical Precision in Ovarian Cancer with FRα-Fluorescence-guided Surgery

完全细胞减灭术是晚期卵巢癌预后评估中的一个关键因素。近年来,叶酸受体α(FRα)靶向的术中荧光成像技术已成为增强肿瘤定位识别能力的一种有前景的工具。

像帕福拉西胺(pafolacianine,商品名OTL38)和EC17这类试剂,能够显著改善恶性病变的实时可视化效果。传统方法主要依赖肉眼观察和触诊来定位肿瘤,存在一定局限性,而帕福拉西胺和EC17等试剂的应用则有效克服了这些不足。它们通过特异性结合肿瘤细胞表面的FRα,使肿瘤组织在术中发出荧光信号,从而帮助外科医生更精准地识别肿瘤边界,提高完全细胞减灭术的成功率。

这种技术的出现,不仅为晚期卵巢癌的治疗提供了新的辅助手段,还有望改善患者的预后情况。通过术中实时、准确地定位肿瘤,医生可以更彻底地切除肿瘤组织,减少残留病灶,进而降低复发风险,提高患者的生存率和生活质量。因此,FRα靶向的术中荧光成像技术在晚期卵巢癌的治疗中具有重要的应用价值,值得进一步研究和推广。

其他

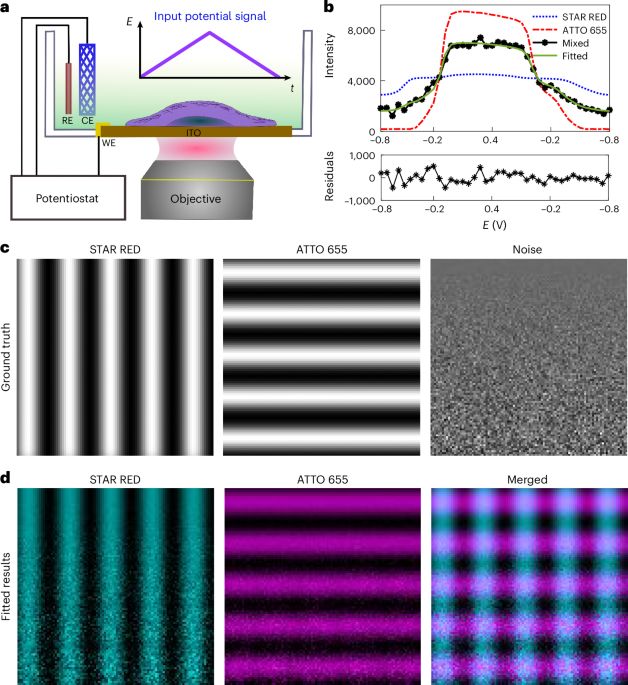

【Nature Photonics】Electrochemical fluorescence modulation enables simultaneous multicolour imaging

多色荧光成像技术对于同时可视化细胞内的多个目标至关重要,有助于研究复杂的细胞过程。传统多色成像方法通常依赖具有显著不同光谱或寿命特性的荧光团。本研究提出了一种在标准荧光显微镜上实现的新多色成像策略,通过单一颜色的光学配置即可解析光谱高度重叠的最多四种荧光团。

研究发现,在电化学调控下,这些荧光团可在明亮和暗淡状态之间转换,每种荧光团均展现出独特的荧光响应模式。这些独特的荧光电位分布使得通过线性解混技术能够高效分离不同的荧光团。此外,研究还证实了电化学荧光切换技术可轻松应用于四色受激发射损耗(STED)成像。

该技术无需对光学装置进行修改,且易于适配不同类型的显微镜。因此,基于电化学荧光切换的颜色解混技术有望为多领域的研究发现提供便捷的多色成像途径。通过电化学调控荧光团的发射状态,可实现对光谱特性相似的最多四种荧光团的光谱解混。这一方法不仅简便易行,而且有效扩展了单一成像通道至四个通道,为多色STED成像等高级显微技术提供了有力支持,有望推动生物医学、材料科学等多个领域的研究进展。

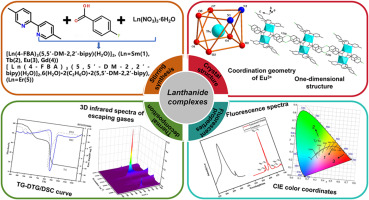

【Journal of Solid State Chemistry】Five lanthanide complexes based on hydrogen bond interactions: fluorescence properties, thermal analysis, and DFT calculations

在室温条件下,研究人员成功合成了五种新型配合物,其具体化学式分别为:[Ln(4-FBA)₃(5,5′-DM-2,2′-bipy)(H₂O)]₂(其中Ln=Sm(1)、Tb(2)、Eu(3)、Gd(4))以及[Ln(4-FBA)₃(5,5′-DM-2,2′-bipy)]₂·6(H₂O)·2(C₂H₆O)·2(5,5′-DM-2,2′-bipy)(其中Ln=Er(5);4-FBA代表4-氟苯甲酸根,5,5′-DM-2,2′-bipy代表5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶)。

这五种配合物均呈现出一致的三斜晶系结构,且每个配合物的双核单元可通过氢键作用相互连接。值得注意的是,尽管这些配合物的结构有所不同,但中心金属离子的配位数均保持一致。

研究团队对配合物1至3进行了荧光光谱测量,揭示了对应离子的发光特性。同时,通过密度泛函理论(DFT)的合理化分析,进一步证实了这些配合物的发光机制。

最后,研究利用热重-差示扫描量热法(TG-DSC)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)以及质谱(MS)技术,深入探究了这些配合物的详细分解模式。这一系列研究不仅丰富了稀土配合物的合成化学,还为其在发光材料、催化等领域的应用提供了重要的理论基础和实验依据。

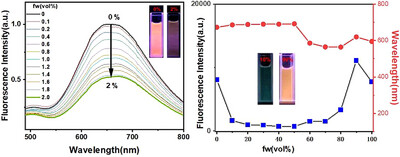

【ChemistrySelect】A Novel Aggregation-Induced Emission Material, CTRP With Red Emission Based on Coumarin Fluorophore

本研究介绍了一种新型聚集诱导发光(AIE)材料——CTRP,该材料通过将香豆素与三苯胺结合,实现了红光发射。CTRP具有独特的“开-关-开”光学开关行为,随着水含量的增加,其荧光强度先降低75%,随后再增强450%,展现了优异的AIE特性。

此外,CTRP材料对微量水分检测表现出高度敏感性,因此有望成为一种用于检测有机溶剂中水分的荧光传感器。与传统的基于四苯乙烯的蓝光发射材料不同,CTRP发出的红光具有更高的生物相容性,这有助于避免对生物组织造成潜在的光损伤。

CTRP的这一特性使其在生物成像、生物传感以及生物医学研究等领域具有潜在的应用价值。由于红光在生物组织中的穿透深度更大,且对生物样本的光损伤更小,CTRP材料有望为这些领域的研究提供更安全、更有效的工具。总之,CTRP作为一种新型红光发射AIE材料,不仅丰富了AIE材料的种类,还为相关领域的研究开辟了新的可能性。

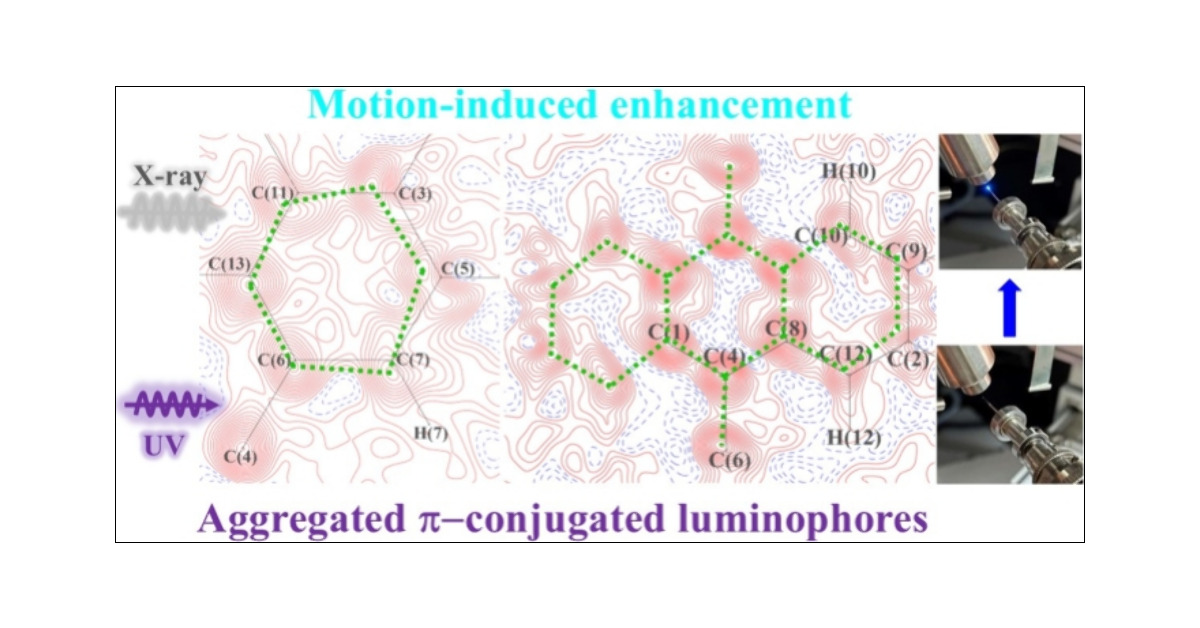

【Chemistry of Materials】Light-Induced Molecular Motion Breaks Fluorescence Quenching in Aggregated π-Conjugated Luminophores

荧光有机材料在人类生活和现代社会中不可或缺,但其聚集态下的光物理过程尚未被充分理解。研究人员提出了一种实验方案,用于在黑暗条件和360纳米激光照射下,原位监测聚集分子中电荷密度和非共价相互作用的演变。以9,10-二苯基蒽(DPA)晶体为例,实验发现光照会诱导分子发生意外的位移和旋转。原位电荷密度的拓扑分析表明,DPA晶体内的分子位移增强了分子间C–H···π相互作用,同时减弱了π···π相互作用。光照下苯环的显著旋转使苯环平面与蒽核心的二面角从66.621°变为66.344°,增强了分子内共轭。这种结构变化导致激发能降低和辐射跃迁速率增加,最终产生强发射。该研究揭示的运动增强机制为传统荧光聚集态光物理过程的长期争论提供了答案,为开发性能更优、应用更广泛的新型荧光材料奠定了基础。

【Materials Characterization】Enhanced photoluminescence dynamics, fluorescence decay and distinctive electrical properties of Eu2O3 nanoparticles decorated liquid crystal nanocomposites

本研究探讨了稀土无机氧化铕(Eu₂O₃)纳米颗粒修饰的3b、3c液晶(LC)分子在光致发光、荧光衰减和电学性能方面的增强特性。研究对象为(E)-1-(4-戊氧基-3-氟苯基)-2-(4-丁基苯基)二氮烯(3b)@Eu₂O₃和(E)-1-(4-己氧基-3-氟苯基)-2-(4-丁基苯基)二氮烯(3c)@Eu₂O₃液晶纳米复合材料(LC-NCs)。实验结果显示,3b@Eu₂O₃和3c@Eu₂O₃的LC-NCs分别呈现出片状/条带状和鹅卵石/大理石状的双折射中间相。

在光致发光方面,3b@Eu₂O₃和3c@Eu₂O₃的LC-NCs在稳态光致发光中分别显示出551.8纳米(蓝光)/553纳米(蓝光)和422纳米(紫光)的尖锐/宽发射峰。荧光衰减寿命分别为0.231纳秒至0.410纳秒(3b@Eu₂O₃)和0.156纳秒至0.528纳秒(3c@Eu₂O₃),且在较高激发波长下量子产率较低。

电学性能方面,电容-电压研究表明,在加热过程中,Eu₂O₃对3b、3c液晶的介电常数表现出对称性,而在冷却时,分别在6.3伏(正)和6.6伏(负)处观察到轻微的重定向。极化-电压研究未发现残余极化,PFUND分析表明,即使在10伏电压下,极化也不随脉冲率和延迟而变化。

综上所述,这些液晶纳米复合材料的光致发光和电学行为为光子和电光器件的发展提供了新的可能性。