荧光爱好者周刊(第三十四期)

综述及机理

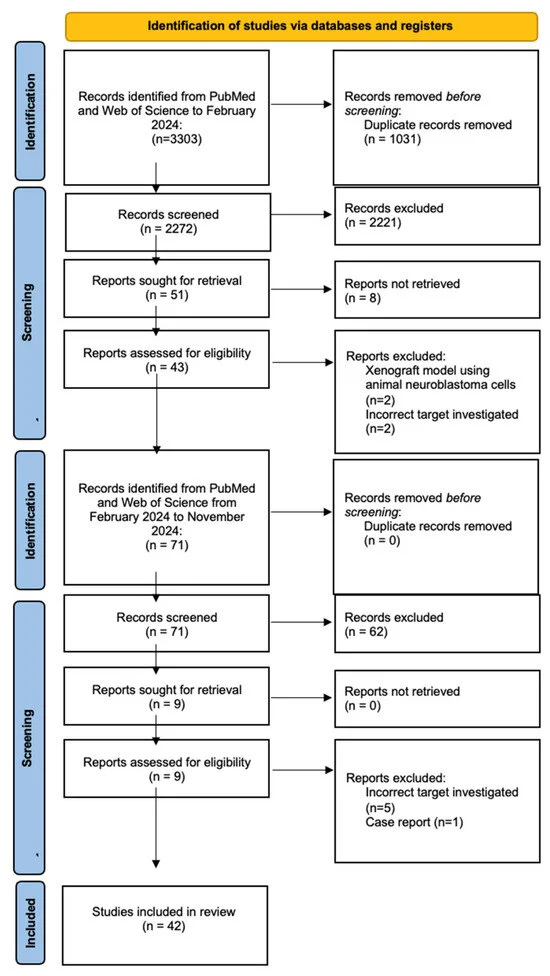

【Children】Identifying Molecular Probes for Fluorescence-Guided Surgery in Neuroblastoma: A Systematic Review

ICG是目前唯一用于神经母细胞瘤FGS的已获临床批准的荧光染料,但研究表明其识别神经母细胞瘤组织的能力不稳定。在成人肿瘤手术中,有几种已获临床批准或处于临床试验阶段的FMPs,其靶点在神经母细胞瘤中也有表达。未来研究应验证这些探针在神经母细胞瘤中的有效性,以促进其快速转化为临床应用。

【Physical Chemistry Chemical Physics】Improving the fluorescence brightness of NIR-II fluorophore via intramolecular covalent bond locking: A theoretical perspective

第二近红外(NIR-II)区域的荧光成像技术,以其深部组织穿透能力和高空间分辨率,成为生物医学应用领域的一项前沿技术。然而,大多数NIR-II荧光团因荧光量子产率有限,导致亮度不足。本研究探讨了通过分子内共价键锁定策略增强供体-受体-供体型NIR-II荧光团荧光亮度的机制。

与未锁定的TQ-1相比,在受体部分融合苯环可使光吸收和光发射光谱发生红移,而对供体单元的修饰则产生蓝移效应。值得注意的是,在受体段引入分子内共价键,虽有助于电子跃迁过程中的结构弛豫,却会降低发光效率。相反,通过锁定荧光团末端的苯基,可增大绝热激发能,并降低电子-振动耦合及非绝热电子耦合,从而显著降低非辐射衰减率。

在此条件下,TQ-4在保持NIR-II发射特性的同时,实现了最佳的荧光量子产率和亮度,展现了其作为高性能NIR-II发色团的潜力。本研究凸显了通过分子内共价键锁定策略构建高效NIR-II荧光团的可行性,并为开发面向生物医学应用的新型NIR-II荧光团提供了合理的设计原则。这一发现有望推动NIR-II荧光成像技术在生物医学领域的进一步发展和应用。

【Chemical Science】An investigative study of electrochemical induced fluorescence for fluorophores

理解和控制染料分子的荧光特性对于众多应用至关重要,尤其在生物成像领域。电化学诱导的荧光调制技术能够非破坏性地调控荧光团的发光特性,为荧光成像开辟了新的途径。本文聚焦于电化学诱导荧光调制的研究,特别关注荧光团化学结构与缓冲液成分对调制效果的影响。

在研究的十二种荧光团中,发现化学结构的任何变化均会导致其荧光随电位变化的调制方式产生差异。研究结果显示,不同核心荧光结构的荧光团展现出各异的调制行为。例如,恶嗪类荧光团(ATTO 655)在非荧光构型下表现稳定,导致信号长时间处于低水平;而香豆素类荧光团(ATTO 390)则响应较低。这些调制差异与化学结构对荧光随电位调制的影响密切相关。具体而言,ATTO 390的低荧光调制表明,吸电子基团–N+R3的存在有助于实现显著的荧光调制,而缺乏该基团则导致调制效果减弱。ATTO 655的独特响应则提示,自由基位点的元素可影响自由基态和隐色体态的稳定性,进而影响荧光调制过程。

此外,研究还发现,缓冲液添加剂如氧气清除剂和三重态淬灭剂,通过稳定非荧光自由基或隐色体荧光团结构,或改善光子发射,对荧光调制产生影响。本研究对多种荧光团的电化学荧光调制行为进行了定量表征,为基于这些荧光团性能的传感或成像应用提供了指导原则。

【Nitric Oxide】Hydrogen sulfide detection: Recent advancement and future perspectives towards fluorescence as a versatile Biophysical method

硫化氢(H₂S)是一种重要的气态信号分子,参与血管舒张、神经传递及抗炎反应等多种生理过程。准确检测和定量生物系统中的H₂S,对于阐明其生理和病理作用至关重要。荧光探针已成为H₂S检测不可或缺的工具,因其具备高灵敏度、高特异性以及实时、无创监测的能力。

本文综述了H₂S荧光探针设计与开发的最新进展,重点讨论了其机制、特性及应用。研究探讨了探针设计中采用的不同策略,包括基于还原反应的机制、亲核加成反应以及硫化物键的断裂。比值型探针、双光子荧光探针及多功能探针等创新设计显著提升了H₂S的检测能力。这些进步促进了细胞和亚细胞成像的发展,实现了活体生物中的实时监测,并推动了H₂S相关病理学的研究。

尽管取得了这些进展,但仍面临诸多挑战,如提高探针的选择性、稳定性和生物相容性,以及开发在复杂生物基质中准确定量的方法。未来研究方向包括设计具有更高选择性和灵敏度的探针,整合先进的计算建模技术,并将荧光探针与质谱技术相结合以实现精确量化。随着精密荧光探针的不断发展,人们对H₂S生物学的理解将不断加深,从而为其生理和病理作用提供新的见解,并为新型治疗策略的研发铺平道路。

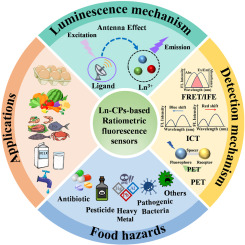

【Trends in Food Science & Technology】Ratiometric fluorescence sensors utilizing lanthanide coordination polymers for detecting foodborne hazards: Mechanisms, design strategies, applications, and future perspectives

硫化氢(H₂S)作为关键的气态信号分子,在血管舒张、神经信号传递及抗炎反应等生理过程中发挥着重要作用。在生物系统中准确检测和量化H₂S,对于深入理解其生理与病理机制至关重要。荧光探针因其高灵敏度、高特异性以及实时、无创监测能力,已成为H₂S检测的重要工具。

本文综述了H₂S荧光探针设计与开发的最新动态,重点介绍了其作用机制、特性及应用。探针设计采用了多种策略,如基于还原反应、亲核加成反应以及硫化物键断裂等机制。其中,比值型探针、双光子荧光探针及多功能探针等创新设计,显著提升了H₂S的检测性能。这些技术进步推动了细胞及亚细胞层面的成像研究,实现了活体生物中的实时监测,并助力H₂S相关病理学的深入研究。

然而,当前仍面临诸多挑战,如提高探针的选择性、稳定性和生物相容性,以及在复杂生物环境中实现H₂S的准确定量。未来研究将聚焦于开发具有更高选择性和灵敏度的探针,结合先进计算模型进行设计优化,并探索荧光探针与质谱技术联用的新方法,以实现更精确的量化分析。随着荧光探针技术的不断进步,人们对H₂S生物学的理解将更加深入,有望为揭示其生理和病理机制提供新的视角,并为开发新型治疗策略奠定基础。

检测型荧光材料

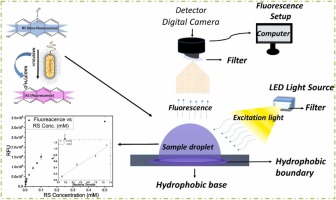

【Journal of Environmental Chemical Engineering】Fluorescence-enabled portable droplet microfluidic paper-based analytical device for rapid and sensitive biotoxicity assay

当前,人们越来越倡导采用能以最少样本和试剂实现高灵敏度与选择性的分析策略。纸基微流控分析设备(µPADs)在环境、毒理学、药物检测及即时护理感染诊断等多个领域引发了检测方法的革新。本研究提出了一种将荧光检测整合至µPADs中的简便策略,旨在充分利用荧光光谱的独特优势。

研究设计了带有疏水边界的µPADs,以捕获涂有活力探针化合物刃天青(RZ)反应区内的样本液滴。通过粪肠球菌(E. faecalis)将RZ代谢还原为试卤灵(RS),进而引发荧光变化,该变化可通过微孔板阅读器及配备荧光照明方法(SBFL)的新型手工制作黑箱进行检测。创新的µPAD-荧光技术能够快速分析不同密度的粪肠球菌,以及氯酚(五氯酚、2,4-二氯酚和4-氯酚)和重金属离子(Pb²⁺、Cu²⁺和Zn²⁺)的生物毒性。与传统方法相比,这些检测在几分钟内即可完成,显著节省了时间。

研究通过统计学方法确认了数据的可靠性。结果表明,将涂有RZ的µPADs与荧光技术相结合,可提高细菌和生物毒性检测的灵敏度。该研究为微生物和生物毒性物质的快速检测提供了新的思路和方法,具有潜在的应用价值。

【Food Chemistry】Efficient fluorescence and electrochemiluminescence dual-signal au nanoclusters-based portable antibiotic testing platform with super-wide detection range

四环素(TC)残留的便捷检测备受关注,因其不合理使用会导致食品污染,进而危害人类健康。本文提出了一种基于聚多巴胺功能化离心管的即时检测(POCT)平台,用于灵敏且特异性地测定TC。

具体而言,该平台利用适配体-抗体嵌合体高效识别TC,从而触发金纳米簇的视觉荧光(FL)和电化学发光(ECL)“双信号”响应。得益于这种独特的双信号机制,该生物传感器展现出宽泛的检测范围,从5飞摩尔(fM)至1微摩尔(μM),且具有极低的检测限,视觉荧光模式下为73 fM,电化学发光模式下更是低至2.3 fM。由此可见,这一POCT平台在性能上优于传统的酶联免疫吸附测定法。

该策略巧妙结合了FL的可视化优势与ECL的高灵敏度特点,为食品安全和环境监测领域的POCT开发提供了新的指导思路。通过整合这两种信号模式,该平台不仅提高了检测的准确性和可靠性,还增强了操作的便捷性,有望在未来得到更广泛的应用。

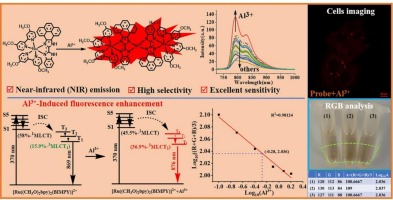

【Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy】Enhanced near-infrared Ru (II) complex fluorescence sensor for sensitive sensing of Al3+ and cell imaging

一种近红外(NIR)荧光传感器[Ru((CH₃O)₂bipy)₂(BIMPY)]²⁺被成功合成并进行了全面表征。该传感器能在四氢呋喃(THF)中特异性识别铝离子(Al³⁺)。[Ru((CH₃O)₂bipy)₂(BIMPY)]²⁺对Al³⁺展现出卓越的灵敏度,其检测限(LOD)低至3.48×10⁻⁸ mol/L,且与Al³⁺的结合比例为2:1(钌配合物/Al³⁺),结合常数(K)为606.82 mol/L,表明其结合稳定且高效。

通过时间依赖密度泛函理论(TDDFT)方法,研究揭示了该传感器光物理性质变化的机制,阐明了其对Al³⁺的荧光增强传感原理。在实际应用中,[Ru((CH₃O)₂bipy)₂(BIMPY)]²⁺被用作现场可部署传感器,通过RGB分析实现了对Al³⁺的现场监测,操作简便且结果直观。

此外,该传感器还成功应用于活体HepG2细胞中Al³⁺的成像研究,进一步证明了其在生物体系中的适用性和实用性。这一成果不仅为Al³⁺的检测提供了新的工具和方法,也为荧光传感器在环境监测和生物医学领域的应用开辟了新的途径。

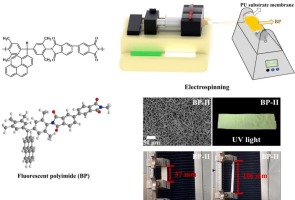

【Applied Surface Science】Elastic electrospun membrane with stable temperature and humidity fluorescence performance for metal dust detection

金属粉尘的防控是工业生产安全的重要保障。为提升检测设备的稳定性与便携性,研究人员合成了一种具备优异热稳定性和溶解性的荧光聚酰亚胺,其空气中的热分解温度约达400°C。具体而言,通过将芘单元引入分子链作为侧基,赋予了聚合物良好的加工性能。

检测器的尺寸稳定性是影响其灵敏度和可重复使用性的关键因素。因此,研究人员将不同形态的聚合物复合到聚氨酯膜上。结果显示,在基底层均匀分散的聚酰亚胺展现出卓越的荧光和机械性能。优化后的膜材料在重复拉伸测试中,应变和强度可分别达到350%和3.5兆帕(MPa)。此外,该膜的荧光性能受湿度影响较小,这得益于样品的防水性能。

在金属粉尘检测方面,该样品对铁粉尘表现出显著的荧光增强效应。与高精度商用仪器相比,所研发的纤维检测器不仅有效,还具备实时监测的优势。这一研究成果为未来开发柔性、可穿戴的金属粉尘识别传感器提供了新思路,有望实现金属粉尘的可视化检测。通过将高性能荧光材料与柔性基底结合,该传感器在保障工业安全方面展现出广阔的应用前景。

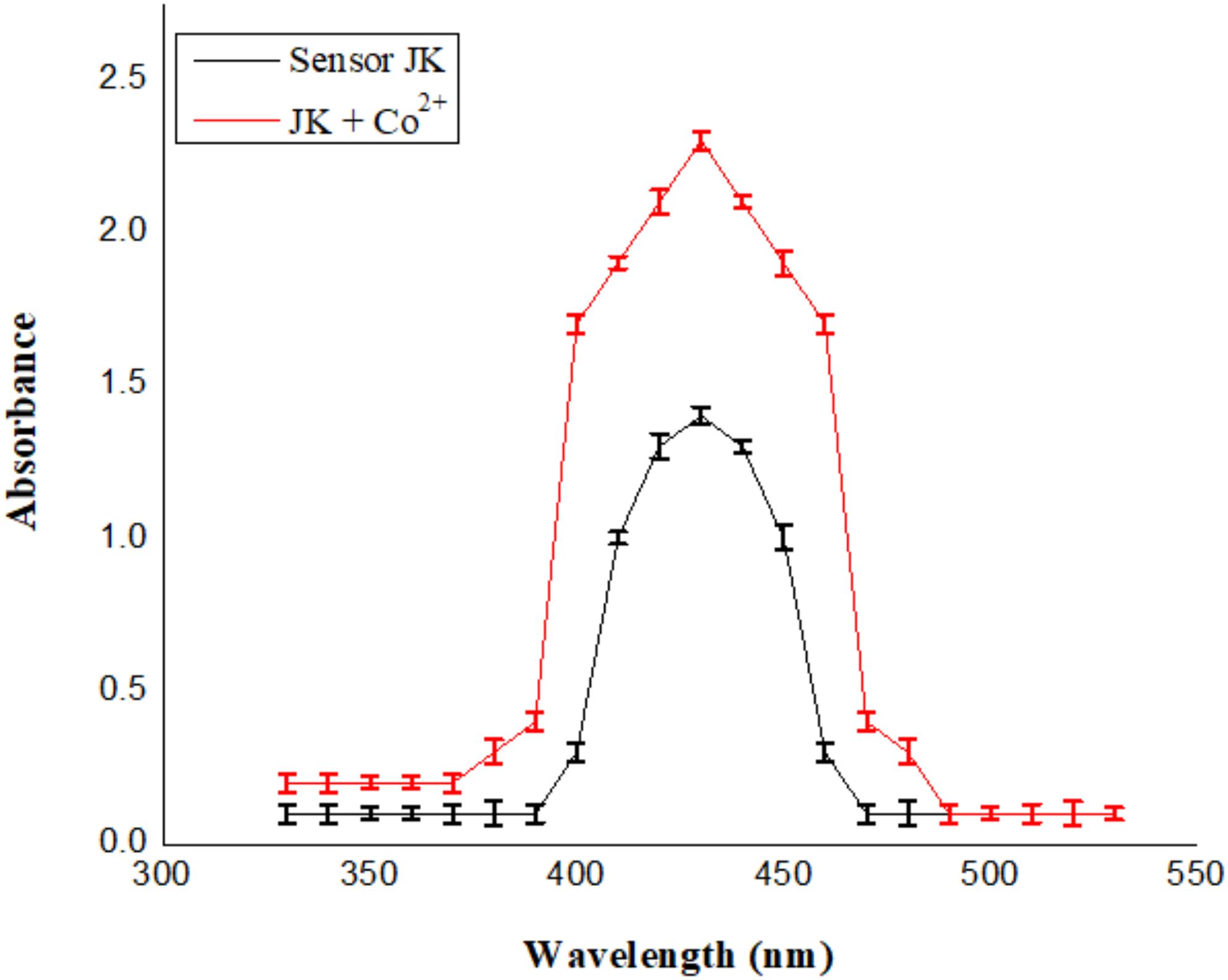

【Journal of Fluorescence】Fluorescence Based Trace Level Detection of Cobalt Using 2,6-bis((E)-4-chlorobenzylidene)-4-methylcyclohexan-1-one as Sensor

一种高灵敏度和高选择性的荧光传感器JK/2,6-双((E)-4-氯苯亚甲基)-4-甲基环己烷-1-酮已被开发出来,用于痕量钴(Co²⁺)离子的检测。该传感器具有强荧光发射特性,在与Co²⁺相互作用时,即使在有其他干扰金属离子存在的情况下,其荧光强度也会显著增强,从而实现快速、高效的检测。

详细的光谱研究表明,传感器与钴离子之间存在高结合亲和力,这归因于它们之间特定的配位相互作用。该传感器展现出低检测限、对竞争性金属离子的优异选择性以及良好的重现性,使其成为环境和工业应用中检测钴离子的有效工具。

这项研究为监测环境水样中的钴污染提供了一种经济高效的方法。新型光学传感器JK专为选择性检测痕量钴离子而合成,对钴离子表现出高度的选择性,优于其他竞争性金属离子,确保了在复杂环境中的准确检测。其检测机制基于荧光增强现象,传感器与Co²⁺离子之间的强相互作用导致荧光强度有效增强。传感器还具有超低检测限,适用于环境水样中的痕量钴离子传感。此外,传感过程快速且高效,能够实现对水样中钴污染的实时监测。

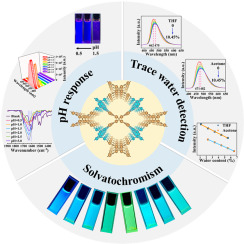

【Chinese Journal of Structural Chemistry】Structural regulation of alkynyl-based covalent organic frameworks for multi-stimulus fluorescence sensing

具有精确结构和永久孔隙率的刺激响应型二维共价有机框架(COFs)已被用作传感器平台。框架内部骨架的微小变化会因外部刺激(如溶剂、pH值和水)而产生不同的电子态。本文引入了一种具有高平面性的炔基构建单元(ETBA),以高收率合成了两种亚胺基炔基COFs(ETBA-TAPE-COF和ETBA-PYTA-COF),这两种材料展现出良好的结晶度和化学稳定性。

由于乙炔键的存在,ETBA-TAPE-COF并未采用完全重叠的AA堆积模式,而是在平行于乙炔键的方向上发生了轻微的层间位移,这有助于降低其构型能。此外,芘基的引入提高了ETBA-PYTA-COF中π电子的迁移率。在质子化和分子内电荷转移(ICT)过程中,吸电子基团(ETBA)与给电子基团(PYTA)之间的相互作用,分别赋予了ETBA-PYTA-COF优异的酸致变色和溶剂致变色性能。

基于这些特性,研究人员成功开发了一种荧光传感器,该传感器能对有机溶剂中的痕量水分进行快速响应。相比之下,由于ETBA-TAPE-COF具有比ETBA-PYTA-COF更高的最高占据分子轨道-最低未占据分子轨道(HOMO–LUMO)能隙,因此并未展现出这些光物理性质。这项工作提出了一种无需引入额外官能团,即可设计和制备具有独特光物理性质COFs的新策略,为COFs在传感器领域的应用提供了新的思路。

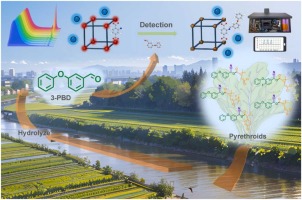

【Sensors and Actuators B: Chemical】Rapid handheld detection strategy for pyrethroid residues based on dual-channel fluorescence sensor

本文构建了一种双通道荧光传感器(Eu-NBDC@SiQDs),通过将镧系金属有机框架(Ln-MOF)与硅量子点(SiQDs)结合而成,并成功用于快速定量检测Ⅱ型拟除虫菊酯类农药的代谢物之一——3-苯氧基苯甲醛(3-PBD)。该荧光探针在仅需5分钟的孵育反应后,便展现出明显的比率荧光变化,其线性检测范围为0–10 微摩尔(μM),检测限低至58.13 纳摩尔(nM)。

此外,Eu-NBDC@SiQDs在复杂蔬菜基质中对共存金属离子、其他农药及生物大分子表现出强抗干扰能力。通过优化碱性水解条件,拟除虫菊酯的水解效率达到90%以上。结合时间依赖密度泛函理论(TD-DFT)计算,研究人员严格阐明了Eu-NBDC@SiQDs独特的逐步反应机制,为Ln-MOF材料在农药快速检测中的应用提供了新见解。

研究团队将自主研发的便携式荧光检测器(PFD)与智能手机技术相结合,开发出一种手持仪器。该仪器不仅实现了对生菜中痕量溴氰菊酯(Del)的现场快速检测,还提高了分析的稳定性和准确性。总体而言,基于PFD的手持检测设备因其操作简便、成本低廉且适用于户外检测,展现出广阔的应用前景,有望推动农药残留现场快速检测技术的普及。

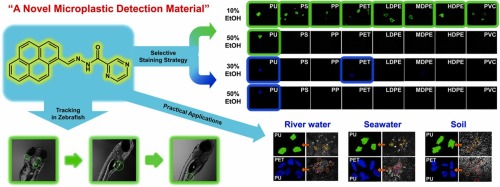

【Journal of Hazardous Materials】A cost-effective and efficient fluorescence staining agent for the identification of microplastics in environmental samples and zebrafish (Danio rerio)

微塑料(MPs)被视为重要的环境有害物质,因此识别和追踪微塑料对于了解其危害性至关重要。本文引入了一种经济高效的荧光染色剂——(Z)-N'-(芘-1-亚甲基)吡嗪-2-甲酰肼(PPC)。光谱研究和理论计算证实了PPC具有聚集诱导发光(AIE)和溶剂化显色等独特性质。在97%水/3%四氢呋喃(THF,体积比)溶液中,PPC能以绿色荧光选择性地标记八种微塑料。有趣的是,经50%乙醇(EtOH)处理后,仅聚氨酯(PU)在绿色和蓝色通道中均被选择性染色。此外,经30% EtOH处理后,PU和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)在蓝色通道中呈现明显荧光,凸显了它们的选择性。

研究结果表明,不同EtOH含量引起的溶剂极性变化可能改变了PPC与微塑料之间的结合强度,从而导致荧光响应的差异。基于热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和非共价相互作用(NCI)分析,研究人员提出了PPC对微塑料的吸附作用机制。PPC能够在不影响微塑料大小、老化程度和pH差异的情况下识别微塑料。在海水、河水和土壤等人工环境样品中,PPC成功标记了八种微塑料,并选择性标记了PU和PET。此外,被PPC标记的微塑料可在斑马鱼等生物系统中被追踪,以监测微塑料的迁移和积累。这些结果凸显了PPC在环境和生物系统中高效检测微塑料的潜力。

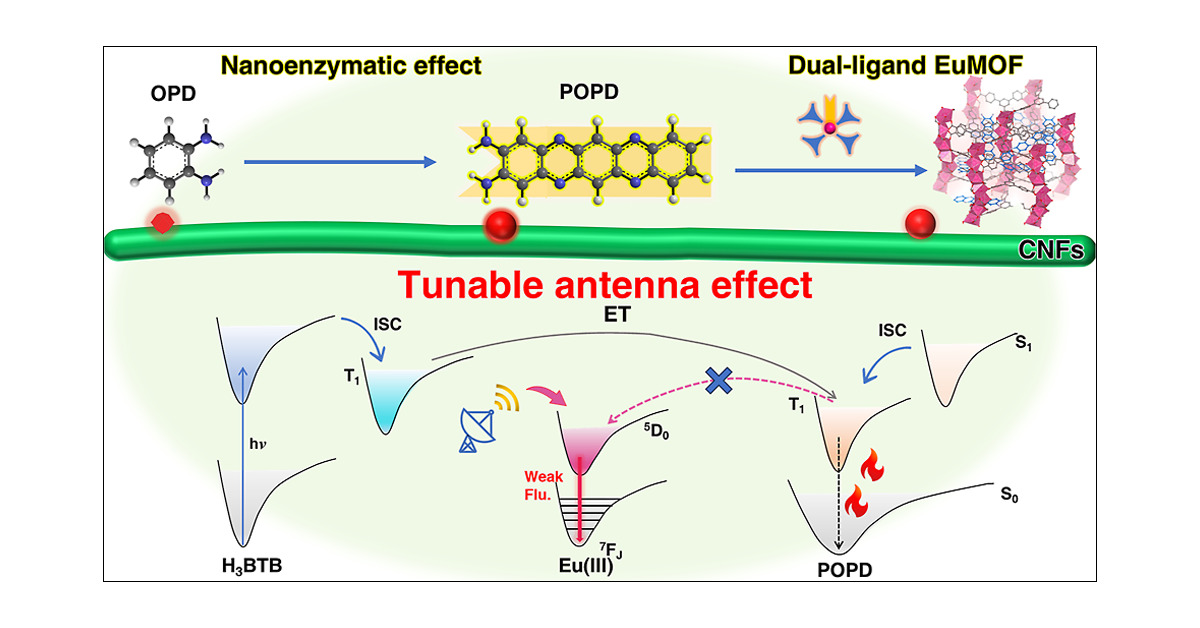

【ACS Applied Materials & Interfaces】One-Step Coordinating POPD in H3BTB-Sensitized EuMOF-Enabled Tunable Antenna Effects for Fluorescence Turn-On Sensing of Sarin Analogue Vapor

金属有机框架(MOFs)的结构修饰在多个领域,尤其是高性能传感领域至关重要。然而,针对小分子检测的功能化MOF纳米颗粒的高效合成仍具挑战性。本文提出了一种基于纤维素纳米纤丝(CNF)诱导的一步原位合成策略,用于在水热合成中通过有效调控结晶动力学,制备双配体功能化的铕基MOF(EuMOF@CNF)纳米颗粒。

得益于独特的双配体结构,所获得的EuMOF具备可调谐的天线效应,为荧光传感材料的开发奠定了良好基础。借助CNF优异的自组装性能和EuMOF@CNF的可调谐天线效应,研究人员构建了柔性传感薄膜。该薄膜展现出优异的机械性能(应力达72兆帕,应变达3.8%)和可调谐的发光性能,能够实现对沙林类似物蒸气的即时(1秒)且灵敏的荧光传感,检测限(LOD)显著降低至2.8 ppb,同时对多种常见干扰物(>14种)表现出良好的选择性,尤其是不受常见酸的影响。

研究人员认为,这种具有可调谐天线效应的EuMOF创新设计将积极推动高性能MOF基荧光材料和器件的发展。该策略不仅为MOF的功能化修饰提供了新思路,还为开发高灵敏度、高选择性的传感材料和器件开辟了新途径。

【Journal of Food Protection】Real-time Detection of Foodborne Pathogens and Biofilm in the Food Processing Environment with Bactiscan, A Macro-scale Fluorescence Device

食品安全依赖于快速检测方法和严格的食品加工环境采样,但常面临生物膜污染和亚致死损伤细菌的挑战,这些细菌能逃避检测。Bactiscan作为一种替代检测方法被研究,它是一种宏观且无需试剂的设备,通过激活细菌细胞壁中糖蛋白的绿色荧光来检测微生物污染。

研究人员在食源性病原体如大肠杆菌、单核细胞增生李斯特菌、鼠伤寒沙门氏菌和金黄色葡萄球菌上测试了Bactiscan的检测能力。检测评估由三位独立观察者对干燥在不锈钢上的细菌样本进行,实验包含三个生物学重复和五个技术重复。结果表明,Bactiscan的检测限可达1.20×10⁶菌落形成单位(CFU),而ATP拭子测试的检测限为1.36×10⁴ CFU。热杀灭和氯胁迫处理的大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌使ATP拭子测试的检测降低了2个数量级(p≤0.05),而Bactiscan的检测未受影响(p≥0.05)。

对于病原体生物膜,Bactiscan在生长4天后能以>80%的准确率检测到;大肠杆菌和单核细胞增生李斯特菌的生物膜在生长2天后即可见。现场污染研究表明,Bactiscan在鸡肉、三文鱼和酸奶样本上的微生物污染检测中表现出比竞争对手的紫外手电筒更强的荧光。宏基因组测序证实了食品样本上病原体的存在,九个样本中有七个检测到金黄色葡萄球菌,相对丰度>0.5%。这些数据表明,Bactiscan能有效检测食品加工环境中的细菌,并可与现有技术互补,改善食品行业的清洁实践和感染预防。

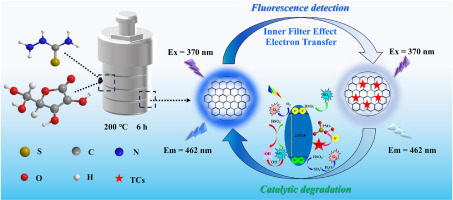

【Environmental Research】A novel functionalized nitrogen- and sulfur-co-doped nanocarbon dots for the fluorescence detection and photocatalysis degradation of tetracycline antibiotics

监测和消除污染物对环境修复至关重要。本研究采用水热法,以抗坏血酸和硫代氨基脲为前驱体,合成了氮硫共掺杂的纳米碳点(NS-NCDs)。通过掺杂引入的氮和硫原子改变了碳点的电子构型和纳米结构,使其具有强蓝色荧光(量子产率为11.32%)。这些NS-NCDs可用作检测和降解四环素类抗生素(TCs)的双功能试剂。

在紫外光照射下,随着TCs浓度的增加,NS-NCDs的荧光颜色从蓝色逐渐变为无色。TCs通过内滤效应(IFE)和电子转移协同介导NS-NCDs的荧光猝灭,其中IFE在四环素(TC)、土霉素(OTC)和金霉素(CTC)的总猝灭效率中分别贡献了76%、75%和71%。这种双机制使得对TCs的检测具有超高的灵敏度,检测限(LODs)低至0.21微摩尔(TC)、0.28微摩尔(OTC)和0.16微摩尔(CTC),远低于环境抗生素残留的监管阈值。此外,NS-NCDs探针在复杂基质中表现出高选择性和抗干扰性能。

进一步研究表明,NS-NCDs还可作为催化剂,在光照下快速激活过一硫酸盐(PMS),从而降解TCs,60分钟内降解率超过90%。NS-NCDs促进了自由基的氧化和TCs到PMS的电子转移,推动了TCs的降解。本研究展示了NS-NCDs在实时监测和光催化降解TCs中的双功能作用,为应对抗生素污染提供了一种创新策略。

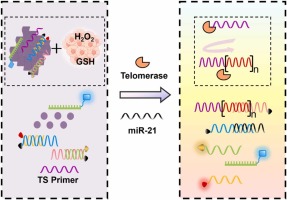

【Sensors and Actuators B: Chemical】Specified simultaneous monitoring of miRNA and telomerase based on fluorescence sensor triggered by H2O2-GSH

同时检测生物标志物端粒酶和微小RNA(miRNA)对癌症诊断具有重要意义。然而,开发一种独特且通用的策略以提高癌症检测的选择性和特异性仍面临挑战。本研究建立了一种基于二氧化锰纳米片(MnO2 NSs)的过氧化氢-谷胱甘肽(H2O2-GSH)触发荧光传感器(MnO2-Psd-Pt-P21,简称MDT21),用于肿瘤细胞和组织中端粒酶和miRNA-21(miR-21)的检测。

由于DNA磷酸基团对MnO2 NSs的强配位作用以及氯化钠溶液的显著添加,荧光团/相应猝灭剂标记的端粒酶/miR-21 DNA探针以及H2O2-GSH指示探针能够被吸附到MnO2 NSs上,导致荧光猝灭。在肿瘤微环境中,特定的信号分子H2O2-GSH会降解MnO2 NSs生成锰离子(Mn²⁺),从而使H2O2-GSH指示探针的荧光恢复,进一步增强了传感器的选择性和特异性。此外,当存在端粒酶或miR-21时,由于延伸的端粒链(TS)引物与端粒酶探针以及miR-21与miR-21探针之间的杂交,可以观察到相应的荧光信号。

H2O2-GSH触发的MDT21荧光传感器能够在活细胞、小鼠肿瘤组织和临床癌症患者组织样本中同时高灵敏度、高选择性地检测端粒酶和miR-21。该传感器为更准确地检测与癌症相关的生物标志物提供了一种方法,因此在临床诊断中具有巨大潜力。

成像型荧光材料

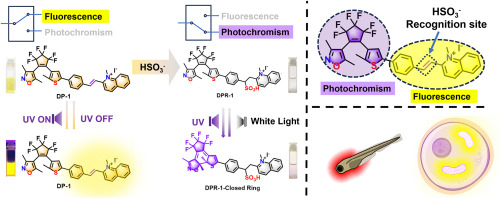

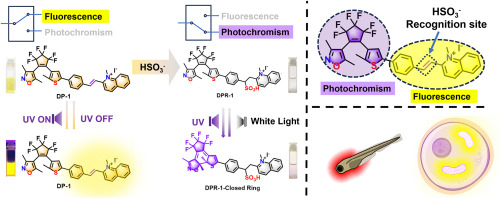

【Analytica Chimica Acta】A diarylethene-based probe with HSO3−-activated fluorescence to photochromism: Its imaging application in living cells and zebrafish

二氧化硫(SO₂)及其衍生物(亚硫酸盐SO₃²⁻和亚硫酸氢盐HSO₃⁻)在工业生产和食品保鲜中具有重要应用,但过量摄入会对人体健康造成危害。因此,开发高灵敏度和选择性的HSO₃⁻检测方法对于保障食品安全和公共卫生至关重要。

传统的HSO₃⁻探针主要依赖比色法或荧光检测,但这些方法存在明显局限,如荧光信号在停止紫外光照射后即消失,无法提供持久且可读的检测结果。为此,本研究设计并开发了一种基于二芳基乙烯、荧光团和离子识别位点的荧光探针(DP-1)。DP-1在初始状态下于600纳米处发出黄色荧光,在特异性识别HSO₃⁻后,该荧光显著淬灭。这一识别过程表明,DP-1具有良好的离子选择性、抗干扰能力,且检测限低至16纳摩尔。

值得注意的是,与常规探针不同,DP-1在识别HSO₃⁻前展现出优异的荧光性能,且未检测到光致变色现象。离子识别后,其光致变色功能被激活,同时荧光完全消失,显示出由HSO₃⁻触发的从荧光到光致变色的转换。该识别过程的机制已通过核磁共振滴定、高分辨率质谱和理论计算得到证实。此外,DP-1已成功应用于活细胞和斑马鱼成像中的HSO₃⁻检测,其良好的生物相容性为体内成像提供了可靠工具。

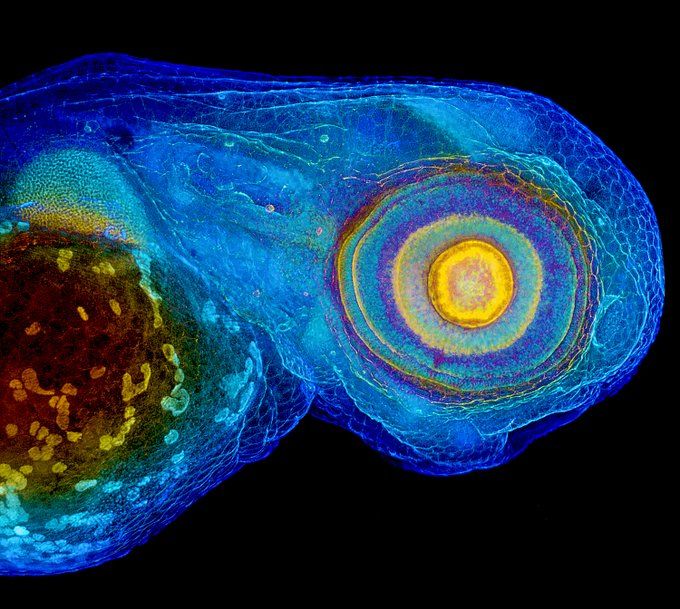

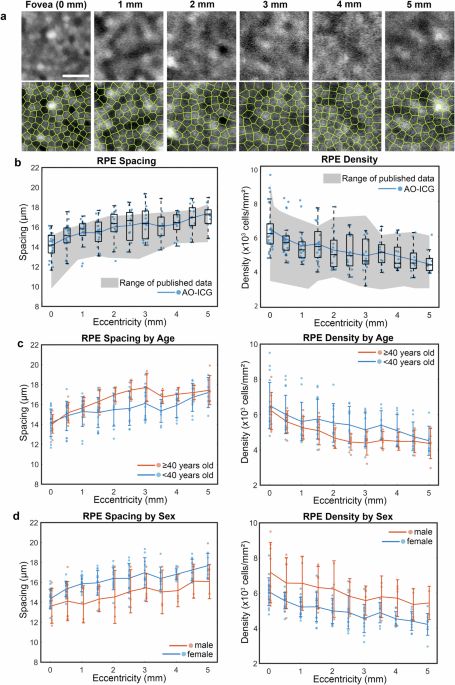

【Communications Medicine】Artificial intelligence assisted clinical fluorescence imaging achieves in vivo cellular resolution comparable to adaptive optics ophthalmoscopy

生物医学光学成像技术的进步使研究人员能够在活体人体内实现细胞级成像,但研究级技术并不总能广泛应用于常规临床实践。本文通过将人工智能(AI)与标准临床成像技术相结合,成功获取了活体人眼视网膜色素上皮(RPE)细胞的图像。

在静脉注射吲哚菁绿(ICG)染料后,研究人员使用常规仪器和自适应光学(AO)眼底镜对受试者进行成像。为提高常规ICG图像中RPE细胞的可见度,研究团队展示了两种方法:一种是采用定制镜头附加装置的硬件方法,另一种是使用分层循环生成对抗网络(cycleGAN)的AI方法。

研究观察到,在常规和AO图像中,标记的RPE细胞均呈现出相似的荧光镶嵌图案,这表明即使分辨率较低,使用常规成像技术也可能实现RPE细胞的细胞级成像。结果显示,借助AI技术,可以从常规图像中获取健康眼和患病眼的高分辨率ICG RPE图像,且处理时间可能缩短220倍。

将AI作为现有仪器的附加模块应用于临床,是朝着常规筛查和早期疾病检测迈出的重要一步。对于在临床工作的眼科医生而言,并非总能使用到允许在活体人眼中观察单个细胞的高级成像方法。本研究将AI与标准临床成像相结合,以可视化视网膜内对维持视力和眼部健康至关重要的细胞。研究发现,使用常用荧光染料和配备AI的标准临床成像设备即可观察到这些细胞,且所得AI图像与采用高级成像技术获取的图像相当。通过在常规临床实践中更便捷地获取细胞级信息,有望更早地检测出疾病。

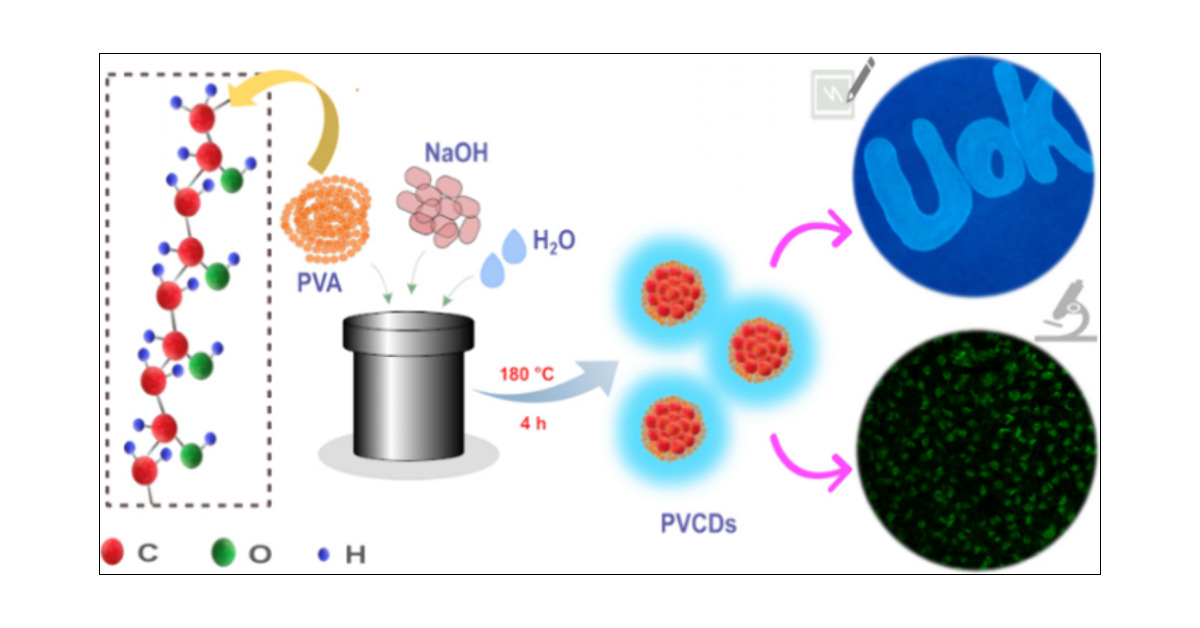

【ACS Applied Nano Materials】Poly(vinyl alcohol)-Derived Fluorescent Nonconjugated Polymer Dots for Fluorescence Calligraphy and Cellular Imaging

非共轭聚合物点(NCPDs)因其低毒性、高生物相容性、优异的光稳定性和易于表面修饰的特点,有望在多种实际应用中超越传统的重金属基量子点和有机荧光染料。尽管聚乙烯醇(PVA)是一种生物相容且可生物降解的聚合物,但与其他聚合物相比,它很少被用于合成NCPDs。本研究聚焦于挖掘PVA作为唯一碳源合成自钝化NCPDs的潜力。

本研究介绍了一种从PVA合成发光NCPDs的简便、可扩展且环保的方法。采用氢氧化钠(NaOH)辅助的水热法(180°C,4小时),从PVA中快速合成了高发光性的NCPDs。在合成过程中,PVA发挥了双重关键作用:既作为碳源,又作为表面钝化剂。由PVA衍生的NCPDs展现出明亮的多色荧光、pH依赖性发射特性以及出色的热稳定性和光稳定性,其光致发光量子产率高达44.1%。

广泛的表征结果为NCPDs的形成和发光机制提供了宝贵见解。NCPDs的内部疏水核心被外部的亲水聚合物链包裹,并在不完全碳化后保留了丰富的官能团。氢键介导的超分子相互作用导致聚合物链的刚性纠缠和亚荧光团的固定,从而产生了强烈的蓝色荧光。凭借其强荧光和低毒性,由PVA衍生的NCPDs在多功能应用中展现出巨大潜力,如荧光书法、细胞成像以及银离子(Ag⁺)的荧光传感。

应用型荧光材料

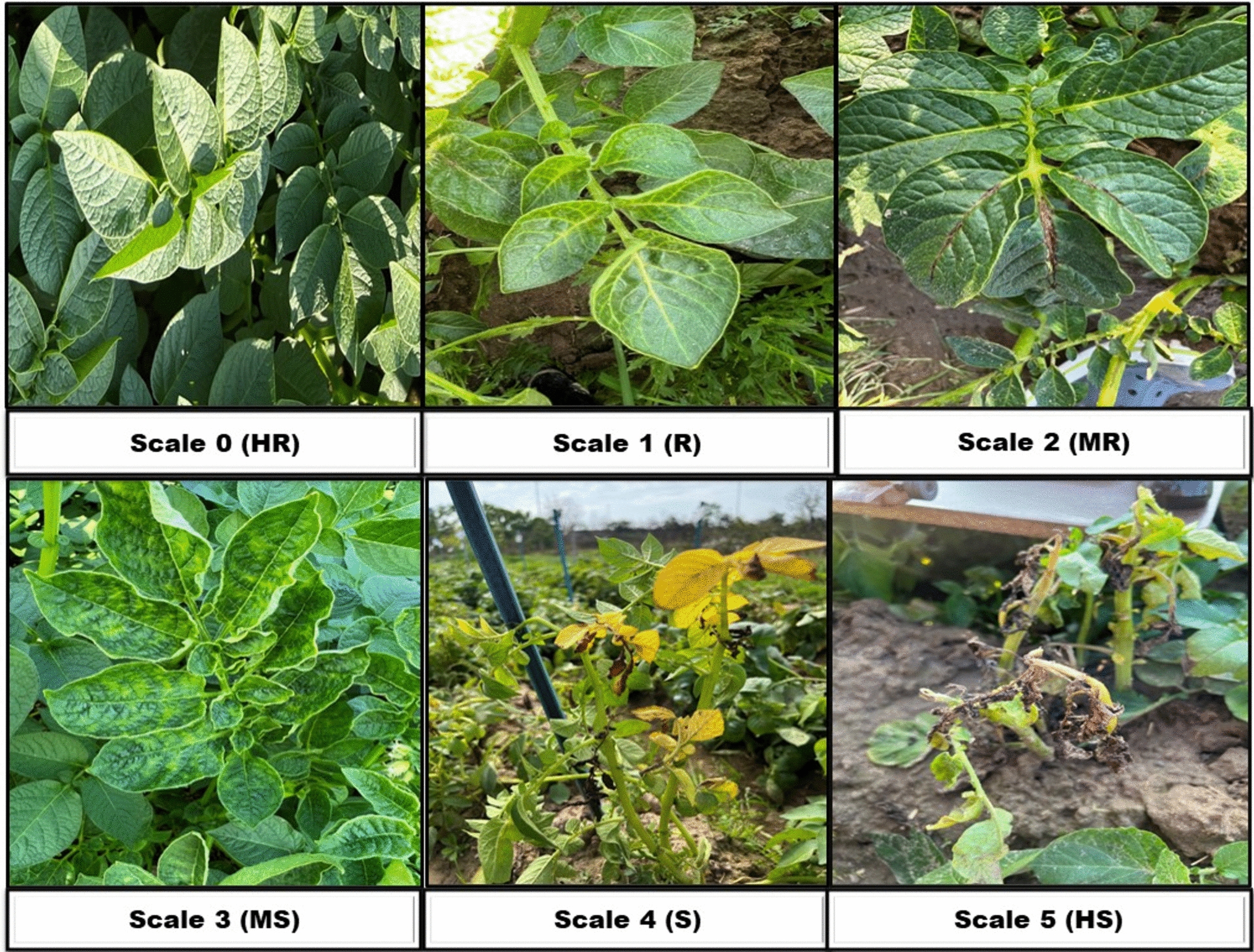

【Plant Cell Reports】Leveraging chlorophyll fluorescence uncovers potato virus Y resistance in potato and its validation through viral quantification and yield loss studies

叶绿素荧光(CF)测量已被证明是识别和培育抗马铃薯Y病毒(PVY)马铃薯品种的一种高效且无创的工具,其有效性已通过病毒滴度和产量损失测定得到确认。为在印度马铃薯种质资源中寻找PVY的抗性来源,研究人员开发了一种利用植物对PVY感染的生理反应进行表型分析的方法。

在2021-2022年和2022-2023年期间,该研究在旁遮普农业大学卢迪亚纳的实验田中,对包括栽培品种和实验克隆在内的71个马铃薯基因型进行了机械接种评估。研究团队结合血清学和分子筛选方法,并辅以叶绿素荧光测量,对基因型的抗性和易感性进行了分类。结果显示,在71个基因型中,有34个表现出PVY抗性,其中KP-16-19-14是高度抗性品系,产量损失极小(仅1.64%),且病毒滴度无法检测。该基因型有望成为未来育种计划中的宝贵抗性来源。

研究发现,抗性基因型的CF指标保持稳定,产量减少幅度很小(仅5.15%以内),且病毒滴度非常低。相比之下,易感基因型的光合效率显著下降,产量损失高达58.84%,病毒滴度也很高。相关系数和主成分分析(PCA)显示,CF参数、病害严重程度、病毒滴度和产量损失之间存在强烈关联,这强调了CF作为通过生理反应评估PVY抗性的宝贵工具的效用。研究表明,光系统II(PS-II)的光化学作用、热耗散和荧光发射模式能有效区分抗性和易感基因型。此外,该研究还强调了将生理评估与分子诊断相结合,在大规模初步筛选中识别和培育抗PVY马铃薯基因型的潜力。

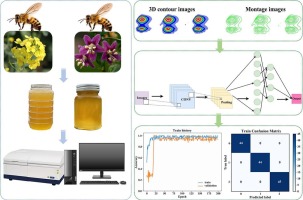

【Food Chemistry】Detecting the authenticity of two monofloral honeys based on the Canny-GoogLeNet deep learning network combined with three-dimensional fluorescence spectroscopy

为鉴定蜂蜜的真伪,研究团队建立了一个基于Canny-GoogLeNet架构的深度学习网络,该网络结合了三维(3D)荧光光谱技术。研究中,利用Canny边缘检测算法,从两种不同的单花种蜂蜜——油菜花蜜和枸杞蜜,以及掺有玉米糖浆或其他类型蜂蜜的掺假蜂蜜样本中,提取了3D光谱数据。

数据集被划分为训练集(133个样本)、验证集(33个样本)和测试集(12个样本)。为提升模型性能,研究团队对经典的GoogLeNet架构进行了增强:优化了Block 2中的初始模块,对改进后的全连接层应用了L2正则化,并实施了一个监控训练网络模型,以减少过拟合并增强模型的鲁棒性。

最终,该模型在训练集上实现了约100%的准确率,在验证集上达到了93.7%的准确率。这些结果表明,将3D荧光光谱与基于卷积神经网络(CNN)的深度学习模型相结合,在蜂蜜真伪鉴定方面具有显著潜力。这种方法不仅提高了鉴定的准确性,还增强了模型的稳定性和可靠性,为蜂蜜市场的监管提供了有力的技术支持。

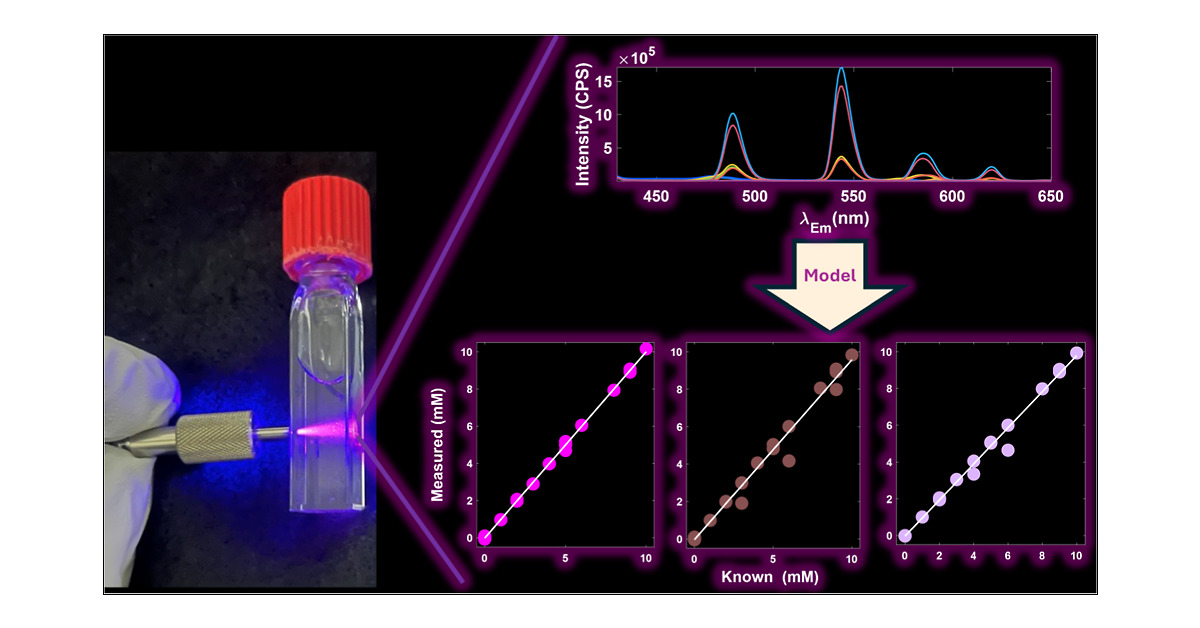

【ACS Sensors】Developing Fluorescence-Based Sensors to Support Rare Earth Element Separation

稀土元素(REEs)对大多数可再生能源技术至关重要。然而,随着向可持续能源生产的转型,稀土元素的需求迅速增长,远超当前的生产速率。因此,需要开发高效、可扩展且易于适应的新型方法,以处理初级原料和回收原料。

传感器开发与集成,用于高选择性的在线监测,可支持更高效地设计和测试这些新型分离工艺,并实现更具成本效益的分离流程部署。本研究探索了荧光光谱法的应用,这是一种高度敏感且具有选择性的技术,用于量化复杂混合物中的多种镧系元素,包括已知的干扰物或猝灭剂。

研究结果包括确定了各种稀土元素的最佳激发波长和检测限,以及在存在“未知物”的流中,基于数据科学的量化方法的性能。总体而言,结合光学传感器数据的数据科学工具能够在其他预期存在于实际工业流程中的镧系元素存在下,对分析物进行量化。研究还对微流控装置中的镧系元素进行了表征,该装置类似于新工艺开发中使用的装置。

这项研究表明,利用荧光光谱法能够在复杂的溶液矩阵中量化分析物,这为工业流程中的在线监测提供了一种成功的方法,有助于优化分离效率。通过这种方法,可以更有效地监控和管理稀土元素的提取和回收过程,从而满足不断增长的需求,并促进可持续能源生产的发展。

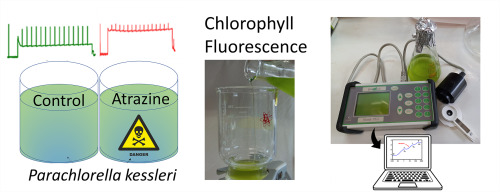

【Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology】Evaluating photosystem II efficiency in Parachlorella kessleri under atrazine exposure using chlorophyll a fluorescence analysis

本研究旨在通过光谱分析(特别是F683/F730比率)和光合参数(Fv/Fm、Fv/F0、ФC、ФPSII、qP和UQF)作为生物指标,评估阿特拉津对淡水藻类的毒性。研究选用单细胞藻类凯氏拟小球藻(Parachlorella kessleri)作为实验对象。

实验中,凯氏拟小球藻在无菌条件下培养于Bold's基础培养基(BBM)中,随后暴露于不同浓度的阿特拉津(260、520和1040 μg/L)下,持续三个不同时间(1、60和360分钟)。研究记录并分析了对照组和处理组藻类的反射率、透射率、基态稳态发射光谱以及可变叶绿素a荧光。

结果表明,阿特拉津抑制了凯氏拟小球藻光合链中的电子传递,导致光合效率显著下降。吸收的光能主要通过物理去激发途径(ФC)耗散,而调节性热耗散即使在没有除草剂的情况下也很少,这表明可能存在依赖PGR5的光保护途径缺陷。在测试的荧光参数中,基于Kautsky动力学的ФPSII对阿特拉津暴露最为敏感,凸显了其在基于藻类的生物传感器中用于检测水生环境中除草剂的潜力。尽管OJIP方法响应更快,能检测到相对叶绿素荧光的急剧变化(VOP),但这些变化与除草剂浓度无相关性。稳态荧光,特别是在校正内部过滤效应后,可能提供一种补充性的、非侵入性的工具来监测水生环境中的胁迫因子。然而,在高除草剂浓度下出现的异常反应表明,需要在不同条件下进行进一步验证。

诊疗型荧光材料

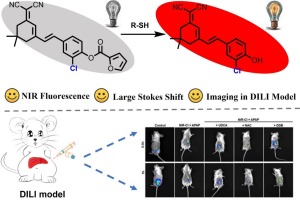

【Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy】Imaging of sulfhydryl fluctuations in mouse models of drug-induced liver injury via a novel near-infrared fluorescence probe

药物性肝损伤(DILI)由药物或其代谢产物引发,与氧化应激密切相关,已成为严重的公共卫生问题。巯基因其抗氧化和解毒能力,在减轻氧化应激引发的细胞损伤中发挥着关键作用。因此,精确监测细胞内巯基水平对于评估此类疾病的严重程度和进展至关重要。

本研究中,研究团队合成了一系列近红外荧光探针,通过将呋喃羰基作为新型识别基团与二氰基异佛尔酮结构相连。经过系统筛选,发现NIR-Cl探针效果最佳,它对巯基表现出高灵敏度和选择性,并在生理pH条件下对浓度变化作出快速响应。

将NIR-Cl应用于斑马鱼氧化应激模型和小鼠DILI模型后,结果显示巯基水平出现显著波动,凸显了该探针在体内监测动态氧化还原过程的能力。这些研究结果为深入理解DILI的分子机制提供了重要见解,表明NIR-Cl有望成为诊断和管理氧化应激相关疾病的有力工具。

此外,该研究还强调了NIR-Cl探针在推动氧化还原生物学研究以及支持靶向治疗策略开发方面的潜力。通过进一步的研究和应用,NIR-Cl有望为氧化应激相关疾病的早期诊断和治疗提供新的思路和方法。

其他

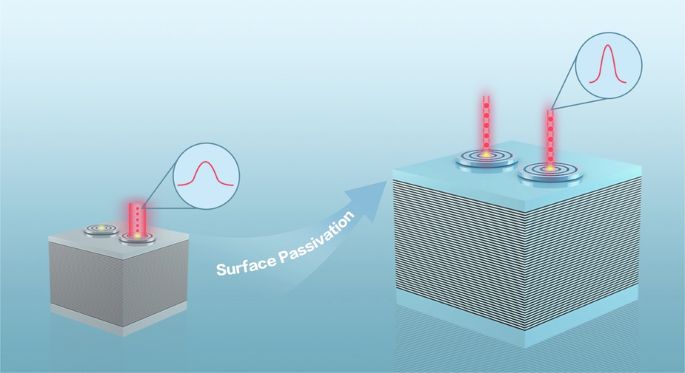

【Light: Science & Applications】Deterministic resonance fluorescence improvement of single quantum dots by optimized surface passivation

表面态引起的退化限制了近表面半导体量子点(QDs)的性能。本研究展示了经过优化的钝化技术,通过量子点间的对比,有效提升了共振荧光(RF)效果。这些优化技术首次成功减小了现有脉冲共振荧光信号的线宽和噪声水平,甚至使原本趋于消失的脉冲共振荧光信号得以恢复。

通过光学和表面科学表征,研究证实这些改进源于钝化后表面态密度和电场的降低。钝化技术的应用显著减少了表面缺陷,降低了非辐射复合率,从而提升了量子点的发光效率。

该研究推动了钝化技术在薄膜量子器件中的应用,为进一步开发基于量子点的最佳量子光源铺平了道路。优化后的表面钝化技术能够确定性地增强近表面量子点的共振荧光,使其从几乎消失转变为发射性能得到改善。这一成果不仅提高了量子点的光学性能,还增强了其稳定性和可控性,为量子点在量子通信、量子计算和生物成像等领域的应用提供了有力支持。未来,随着钝化技术的不断完善和优化,基于量子点的量子光源有望在更多领域发挥重要作用。