荧光爱好者周刊(第二十二期)

1 综述及技术

1.1 酶抑制法

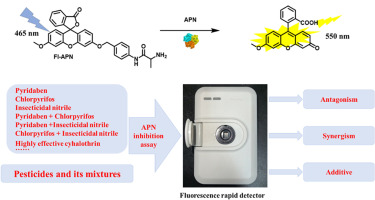

1.1.1 Design and synthesis of aminopeptidase N fluorescent probe for pesticide detection

农药的使用是一把双刃剑,一方面,农药在防治害虫、提高作物产量方面发挥着关键作用,另一方面,农药使用不当也会导致农药残留过高,影响人体健康。为了提高效率,农药经常混合使用,导致蔬菜中检测到的农药成分超标。为了检测农药的毒性,人们开发了很多有效的方法,其中酶抑制检测法以农药处理前后酶活性的差异作为毒性评价标准,以其低成本、高效率、方便快捷、高通量等特点吸引了大家的眼球。有些农药可以通过酶抑制法很好地测定,如通过测定乙酰胆碱酯酶活性抑制来检测有机磷或氨基甲酸酯类农药,但还有更多的农药无法进行特异性测定,因此探索新的酶抑制法与不同酶的结合是有意义的。本文设计了一种以 3-O 甲基荧光素为荧光团的活化氨肽酶 N 荧光探针 FI-APN。经计算,FI-APN 的动力学参数为 Vmax = 215.9 μmol/min/mg 和 Km = 5.501 μM。FI-APN 可用于高表达氨肽酶 N 的 HepG 2 细胞荧光成像。利用荧光技术和酶抑制法对农药的单位毒性、二元毒性和三元毒性进行了筛选。该方法对拟除虫菊酯类和除螨类农药具有良好的检测效果,检出限达到 0.23-0.50 mg/L。

Tetrahedron, https://doi.org/10.1016/j.tet.2025.134458

1.2 原位光诱导剥离

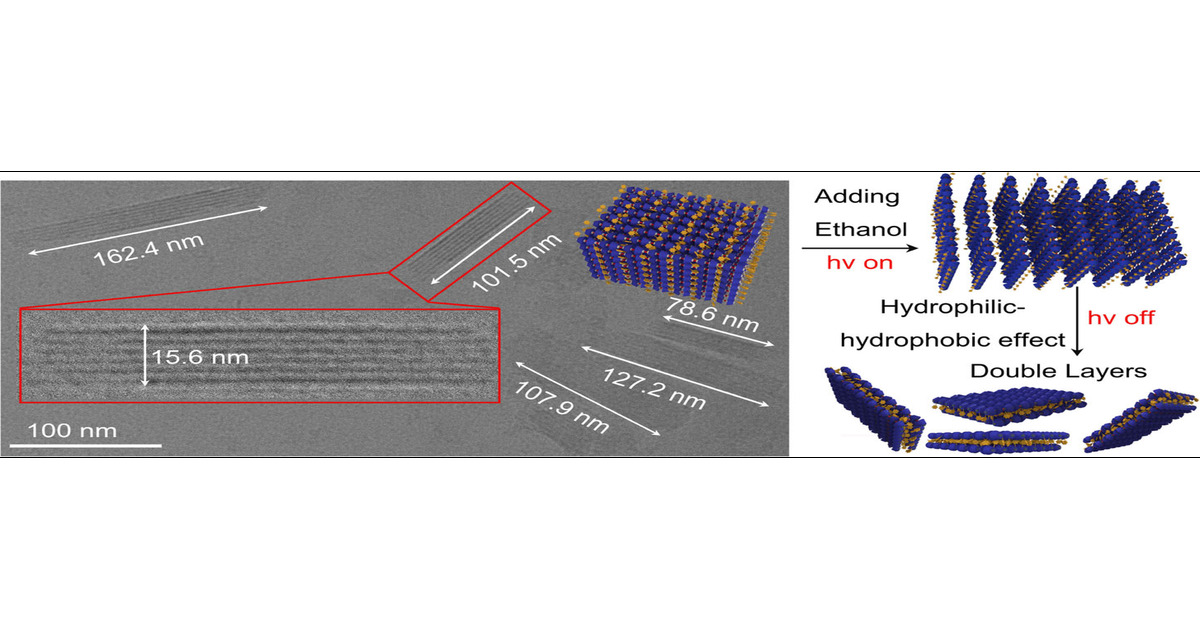

1.2.1 Ordered Photoexfoliation for Polypseudorotaxane Nanosheets

二维层状结构材料因其超高比表面积而表现出多种特性。然而,实现有序剥离以获得均匀的二维结构仍然具有挑战性。在这项研究中,我们开发了一种超分子体系,将六硫苯(HB)共价键合到β-环糊精中,形成光响应分子,然后与联吡啶和镍离子共组装形成聚假紫杉烷(PR)体系,从而实现了二维材料的原位光诱导剥离策略。通过进一步引入适当比例的乙醇并进行原位光照射,溶剂的逐渐蒸发最终导致了双层 PR 二维材料的均匀形成。这一策略从光的角度为制备二维层状结构材料提供了一种新颖而有效的方法。

ACS Macro Letters, https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.4c00815

1.3 新分子

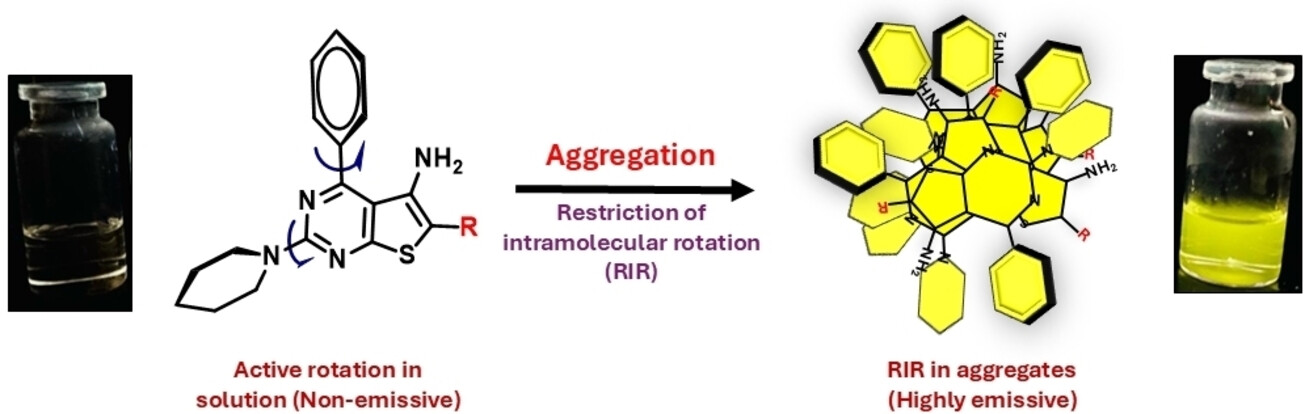

1.3.1 Synthesis, DFT Calculations, and Molecular Docking Study of New Aggregation-Induced Emission Lumiogens Based on Thieno[2,3-d]pyrimidine Moiety

本研究合成和表征了一系列基于噻吩并[2,3-d]嘧啶部分的新型聚集诱导发射(AIE)体系。这些化合物在 DMSO 溶液中表现出微弱的发射,但在固态下表现出强烈的荧光,化合物 7 a、7 b、7 c 和 7 e 的 λmax 分别为 556、527、527 和 515 nm。此外,化合物 10 在 DMSO 中的发射波长为 480 nm,在固态下红移至 490 nm。此外,在不同的 DMSO/H 2 O 分数中研究了这些化合物 AIE 行为。化合物 7 a-c、7 e 和 10 表现出典型的 AIE 行为,因为这些化合物在纯 DMSO 中表现出微弱的荧光强度,但在化合物 7 a-c 和 7 e 为 80%,化合物 10 为 90% 时,水含量急剧增加。还提出密度泛函理论 (DFT) 计算在一个分子链的设计和基本机械性质的预测中的作用。分子对接研究表明这些 AIE 化合物作为抗癌剂的潜力。与 abemaciclib、palbociclib 和 ribociclib 药物相比,化合物 7 a 对 CDK-2 表现出 -9.6 kcal/mol 的强结合亲和力,表明其作为强效 CDK-2 抑制剂的潜力。

Asian Journal of Organic Chemistry, https://doi.org/10.1002/ajoc.202400670

1.4 光学性质调控

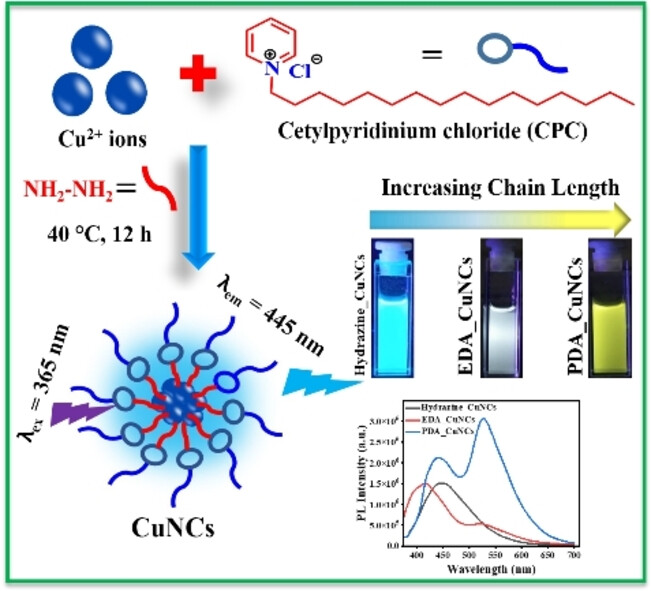

1.4.1 Modulating the Optical Properties of Cationic Surfactant Cetylpyridinium Chloride and Hydrazine Mediated Copper Nanoclusters

本研究探究了阳离子表面活性剂十六烷基吡啶氯化物 (CPC) 和肼介导的铜纳米团簇 (CuNCs) 光学性质的调制。通过改变二胺链长,CuNCs 的光学性质可以系统地进行调谐。这项工作为设计用于光电子和生物成像的稳定、高发光性 CuNCs 提供了新的见解。

ChemPhysChem, https://doi.org/10.1002/cphc.202401021

1.5 电子相互作用

1.5.1 Optimizing Electronic Interactions in Terbium–Dysprosium-Codoped Calcium Fluoride Nanoparticles to Enhance Near-Monochromatic Green and Generate Broadband Yellow Emission

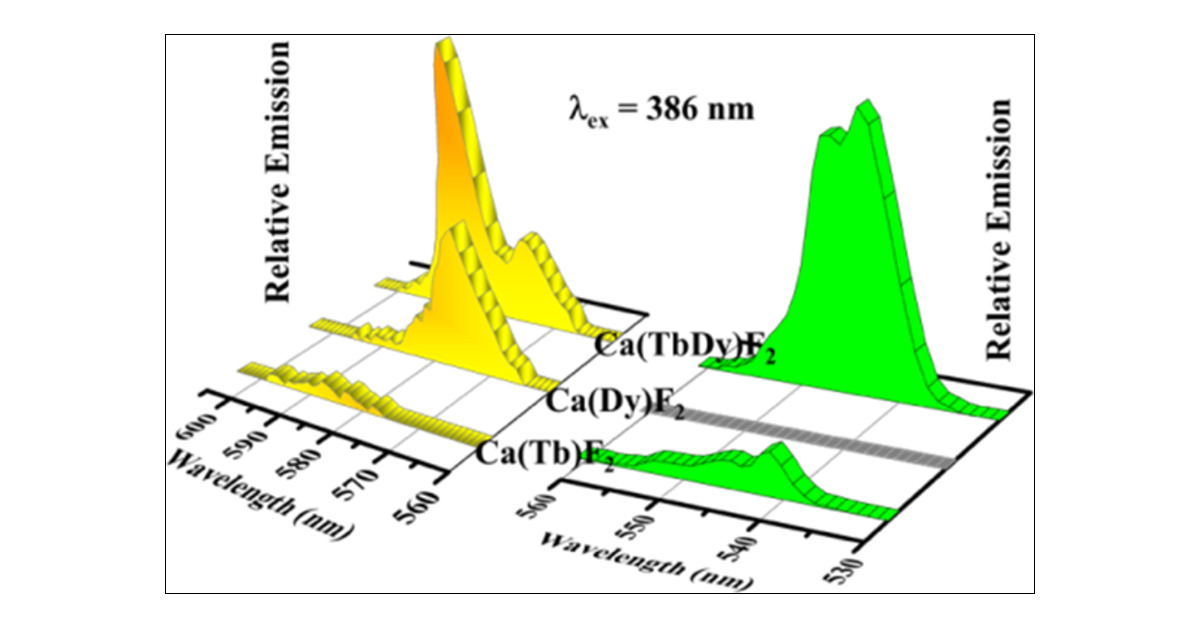

无机纳米颗粒 (NPs) 中的掺杂物可以改变电子相互作用,产生潜在的益处。这项工作系统地研究了掺杂在 CaF 2 [Ca (TbDy) F 2] NPs 中的 Tb 3+和 Dy 3+之间的电子相互作用,以解决与 (a) 激发波长依赖性和 (b) 相对掺杂物浓度相关的问题。具体来说,Ca (TbDy) F 2 NPs 被发色团的选择性激发扰动。考虑了不同的名义掺杂量,其中 Tb-Dy = 10-1、10-10、1-10 和 1-1。光谱结果受以下因素的复杂相互作用支配:(a) Dy 3+* → Tb 3+能量转移,(b) Dy 3+-诱导的位点对称性破坏介导的 Tb 3+发射增亮,(c) 聚集效应,以及 (d) Tb 3+* → Dy 3+返回能量转移。违反直觉的是,与相应的 1-10 情况相比,在统计上不利的 Tb-Dy = 10-1 的 NP 中,Dy 3+* → Tb 3+电子相互作用更有利。对 Tb-Dy = 1-1 的 Ca (TbDy) F 2 NPs 的实验确定了破坏掺杂物局部位点对称性的最大贡献。一种光谱重叠介导的机制和一种电荷捕获介导的机制被用来关联多方面的共掺杂物电子相互作用。最后,证明了最佳发射共掺杂 Ca (TbDy) F 2 NPs 被用于产生寿命长的 (a) 以 545 nm 为中心的增强近单色绿色发射和 (b) 575-585 nm 的宽带黄色发射,用于生物传感、化学传感、发光二极管和交通信号灯的潜在应用。

The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c05945

1.6 锥形反转的化合物

1.6.1 Nitrogen-inversion-based racemate aggregation and interenantiomer π-stacking-induced solid-state fluorescence enhancement

固态荧光团的固态荧光通常会因共面 π-堆积而减弱或猝灭。在此,四取代的四氢嘧啶 (TTHP) 的固态荧光量子产率 (ΦSF) 因共面 π-堆积而增强,而不是降低或猝灭。所有研究的 TTHP (5 a-k) 均表现出聚集诱导发光 (AIE) 特性:由于它们柔软、立体且低共轭的分子结构,在溶液中完全不发光,但由于形成了极佳的通过键/空间/超共轭混合电子共轭体系、有利于辐射跃迁的分子堆积模式以及限制了分子运动,聚集后便会发光,ΦSF 等于 3%–88%。出乎意料的是,手性 TTHP 通过 5 k 的中间对映异构体(N 1 和 N 3 原子都显示出锥形构型)聚集,并通过其他 TTHP 的外消旋对映异构体(N 1 显示外消旋锥形反转构型,N 3 显示平面构型)聚集。更令人惊讶的是,与有效阻止共面 π-堆积的传统 AIE 荧光团不同,基于 N 1 反转的外消旋对映异构体之间存在紧密的共面 π-堆积,并且这种堆积可以通过有效降低 knr 值来显着提高 ΦSF 值,而不是降低,这是首次报道。设计具有锥形反转的化合物可能是获得高发射 π-堆积聚集体的有效策略。

Organic Chemistry Frontiers, https://doi.org/10.1039/D4QO02159B

2 检测型荧光材料

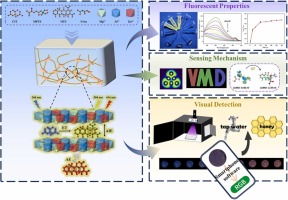

2.1 亚硝酸盐检测

2.1.1 A novel “off-on” fluorescent probe for highly selective and sensitive detection of nitrite and its application in food samples

本研究采用化学合成方法,以荧光素为前驱体合成了新型“关-开”荧光探针,该探针对亚硝酸盐具有较高的选择性和灵敏度检测性能。在强酸性条件下,在 532 nm 波长激发下,探针内部螺环结构发生水解开环反应,产生弱黄色荧光发射(557 nm)。加入亚硝酸盐后,开环的探针与亚硝酸盐发生特异性反应。基于亚硝酸盐含量与荧光强度变化的关系,实现了亚硝酸盐含量的测定,检出限为 16.5 nM。在实际食品样品中的亚硝酸盐添加回收率为 91.7%~106.0%,相对标准偏差 (RSD) 小于 4.6%。此外,还成功研制了便携式亚硝酸盐目视检测试纸,为现场定量检测和目视化分析样品中亚硝酸盐含量提供了技术支撑。

Journal of Food Composition and Analysis, https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107190

2.2 碱性磷酸酶检测

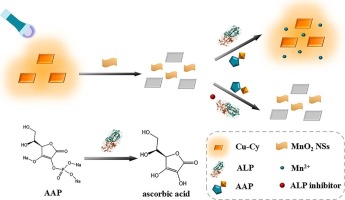

2.2.1 A reusable copper-cysteamine fluorescence probe for cost-effective detection of alkaline phosphatase activity based on a redox-modulated inner filter effect

本文介绍了一种成本低廉、环保的碱性磷酸酶 (ALP) 活性监测方法,该方法对于诊断和治疗多种疾病至关重要。在这项研究中,我们研究了利用二维 (2 D) 片状铜-半胱胺 (Cu-Cy) 作为荧光探针来检测 ALP 活性。研究发现,通过交替添加氧化锰纳米片 (MnO 2 NSs) 和抗坏血酸 (AA),可以基于氧化还原调节的内滤效应可逆地关闭和打开 Cu-Cy 的荧光发射。此外,由于其二维结构和出色的稳定性,Cu-Cy 在至少四个循环中表现出有效的可重复利用性,且传感性能没有明显损失。基于这些发现,通过监测 ALP 催化的 L-抗坏血酸 2-磷酸水解产生的 AA,设计了一种用于检测 ALP 的高效荧光方法。该方法的检测限为 0.1 U/L,线性检测范围为 1 至 100 U/L。此外,该传感方法能够检测人血清和唾液样本中的 ALP,并区分健康个体和牙周炎患者的唾液。此外,该方法在 ALP 抑制剂筛选方面显示出显着的潜力,因此为 ALP 相关疾病的临床诊断和治疗提供了广阔的前景。

Microchemical Journal, https://doi.org/10.1016/j.microc.2025.112694

2.3 半胱氨酸检测

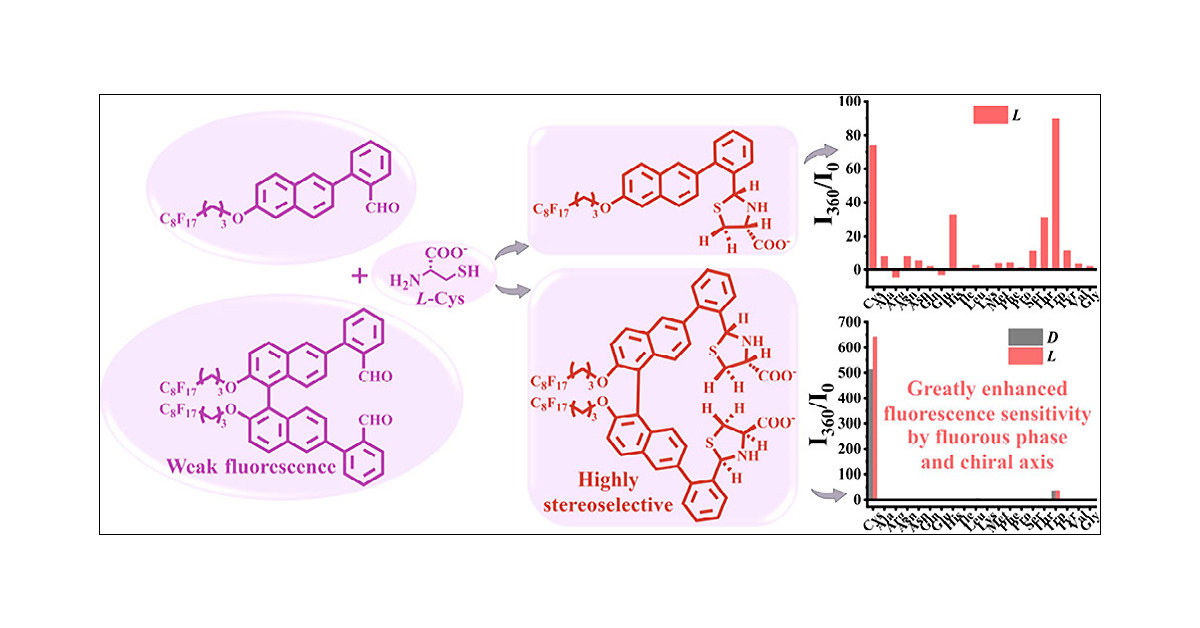

2.3.1 Fluorous-Phase- and Chiral-Axis-Enhanced Fluorescent Sensitivity and Chemoselectivity for Cysteine Recognition

设计并合成了高氟化萘醛 1 和双萘醛 (R)-2,用于基于荧光相的传感。在半胱氨酸的荧光检测中,发现从 1 到 (R)-2 的灵敏度和化学选择性大大提高。这是因为 (R)-2 中的轴向手性二萘基单元在与半胱氨酸反应生成相应的噻唑烷产物时,结构刚性增强。基于荧光相位的半胱氨酸检测不仅可以使分析在不受其他有机和无机物干扰的相位中进行,还能显著提高荧光响应。

Organic Letters, https://doi.org/10.1021/acs.orglett.4c04175

2.4 HSA 检测

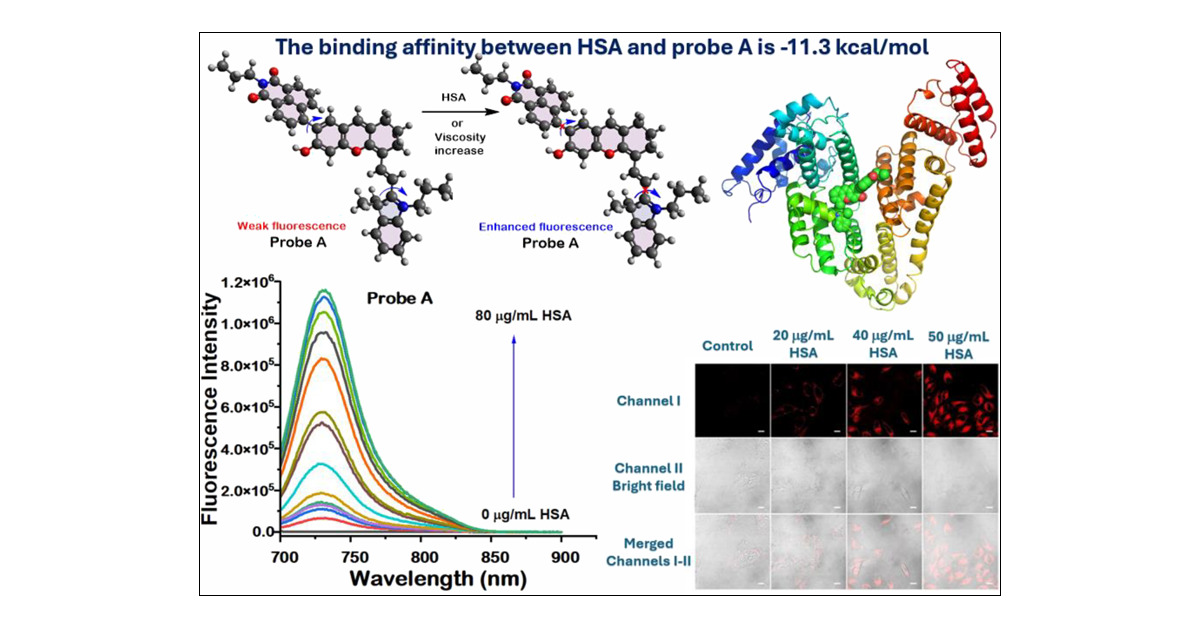

2.4.1 Near-Infrared Probes Designed with Hemicyanine Fluorophores Featuring Rhodamine and 1,8-Naphthalic Derivatives for Viscosity and HSA Detection in Live Cells

本文介绍了近红外(NIR)荧光探针 A 和 B 的开发情况,这两种探针由半氰基染料与 1,8-萘和罗丹明衍生物组成,具有优化的光物理特性和精确的线粒体靶向性。探针 A 和 B 在 737 纳米波长处有吸收峰,在磷酸盐缓冲盐水(PBS)缓冲液中的荧光较低。值得注意的是,它们的荧光强度在 684 纳米(A)和 702 纳米(B)处达到峰值,随着粘度的增加而显著增加,甘油与 PBS 的比率实验证明了这一点。这种增加归因于荧光团及其与罗丹明或 1,8-萘基团连接的旋转自由度受限。理论建模表明,这两种探针都是非平面构型,主要吸收波长在罗丹明和半氰基核心(A:543;B:536 nm),另外还有向 1,8-萘基团(A:478 nm)和罗丹明基团(B:626 nm)的跃迁。探针 A 还对人血清白蛋白(HSA)(一种重要的生物标记物)有反应,随着 HSA 浓度的增加,HeLa 细胞中的荧光也会增加。相比之下,探针 B 对 HSA 没有反应,这可能是由于其笨重的罗丹明基团产生了立体阻碍,说明探针之间存在选择性差异。不过,探针 B 在线粒体成像方面表现出色,细胞和体内研究证实了这一点。在 HeLa 细胞中,它能跟踪莫能菌素、奈替丁和脂多糖(LPS)处理后的粘度变化,荧光的增加与剂量有关。在果蝇体内,探针 B 能有效检测莫能菌素诱导的粘度变化,这证明了它的稳定性和体内适用性。这些发现凸显了探针 A 和探针 B 作为生物研究工具的多功能性和灵敏度,可用于监测线粒体健康状况、检测 HSA 等生物标志物以及研究疾病中的线粒体动态。

ACS Applied Bio Materials, https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01721

2.5 ClO−检测

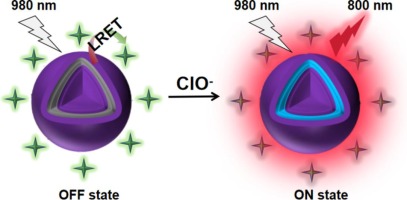

2.5.1 Harnessing LRET in a rationally designed “sandwich” fluorescent probe for selective ClO− sensing

上转换纳米粒子(UCNPs)作为一种由近红外(NIR)光激发的发光纳米材料,在传感应用中可以规避生物分子发出的自发荧光和散射光的干扰。传统的均相核壳 UCNPs 难以在 NaYF 4 基质中找到掺杂发光离子(如 Tm 3+)的位置,只有靠近颗粒表面的发光离子才能被有效淬灭,猝灭效率低,会产生相当大的背景。只有当供体和受体之间的距离足够近时,才能实现充分有效的能量转移。发光离子(Tm 3+)被固定在 UCNPs 核-中-壳结构的中间层,可被特定距离的外部受体分子(青色近红外染料 IR 820)淬灭。在分析物 ClO- 的存在下,IR 820 的双键被氧化,无法吸收核-中-壳 "三明治 "UCNPs 发出的荧光,从而恢复了 "关-开 "荧光。这种核-中-壳设计可以通过有物理意义的距离限制有效增强基于 LRET 的检测策略的效果,为未来设计基于 UCNP 的近红外荧光探针提供了新思路。

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.125710

2.6 硝基化合物检测

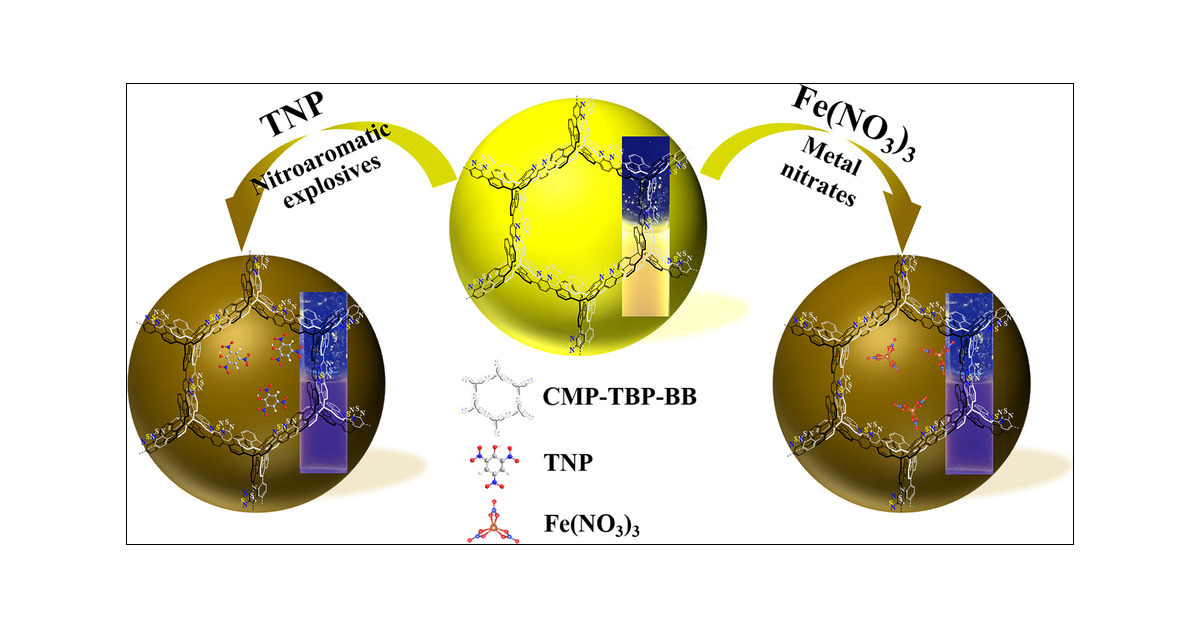

2.6.1 Conjugated Microporous Polymer-Based Fluorescent Probe for Selective Detection of Nitro-explosives and Metal Nitrates

硝基芳香族炸药和工业上普遍存在的硝酸盐对环境有害,其灵敏、选择性的识别对于安全和环境修复至关重要。可以对硝基炸药和硝酸盐进行传感的新型多功能荧光多孔材料在不断开发中。为此,本研究合成了 3,10,15-/3,10,16-三溴三萘并[3.3.3]丙烷 (TBP) 和 4,7-双 (4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼烷-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑 (BB),并将其作为双重结构单元,通过 Suzuki-Miyaura 硼化缩聚制备了多孔共轭微孔聚合物(记为 CMP–TBP–BB)。CMP–TBP–BB 合成策略利用了 TBP 中螺旋桨状三萘[3.3.3]丙烷部分和 BB 中苯并噻二唑基团的给体和受体特性。具有螺旋桨阵列结构单体的 CMP 的不寻常的二维构象有助于将 π 组分定位在结晶层中,并建立对齐的传导通路。CMP–TBP–BB 表现出出色的荧光特性。其独特的二维骨架用于制造高度对齐的供体-受体结构单元,这通常被认为是一项具有挑战性的任务。多孔 CMP 作为荧光传感器,用于选择性和灵敏地检测电子缺陷的硝基炸药和金属硝酸盐。具体而言,CMP–TBP–BB 对百万一级的 2,4,6-三硝基苯酚和 Fe (NO 3) 3 有反应,对传感性质进行实验和理论相结合的研究结果突出了其作为基于 CMP 的荧光探针的潜力。此外,由于荧光强度和温度之间的高度线性,双功能荧光 CMP 探针表现出显着的温度传感行为,使其成为一种出色的荧光温度计。

ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.4c19789

2.7 四环素检测

2.7.1 Portable and real-time detection for tetracycline antibiotics using europium-doped LDH gel intercalated graphene quantum dots

四环素(TCs)残留物对水生环境和人类健康构成重大威胁,因此本研究旨在开发一种简单、快速、灵敏的 TCs 检测方法。在此,设计了一种双响应凝胶探针( LDH-CES@N ),它由石墨烯量子点嵌入到掺杂了铕的层状双氢氧化物(LDH)中组成。在 TCs 存在下,由于聚集诱导发射和天线效应的协同作用,所制备的探针在 504 nm 和 616 nm 处表现出双发射荧光。同时,采用密度泛函理论来验证 TCs 诱导的石墨烯量子点电子转移的潜在机制。双信号响应荧光探针对土霉素具有优异的检测能力,包括宽检测范围(0-60 μM)、低检测限(0.145 μM)和快速响应时间(120 s)。此外,结合智能手机,建立了一个便携式实时检测平台,用于目测自来水和蜂蜜样品中的土霉素,回收率理想(97.8% -105.4%)。因此,这项工作为痕量污染物的荧光检测提供了一种新策略,展示了相当大的实际应用潜力。

Journal of Hazardous Materials, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137143

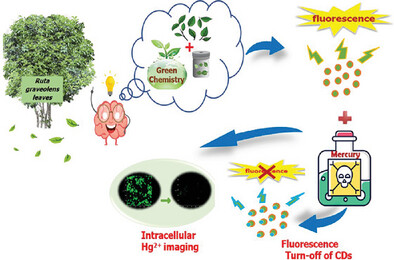

2.8 Hg 2+检测

2.8.1 Development of Green Synthesized Novel Carbon Dots from Ruta Graveolens L. for Fluorescent and Intracellular Sensing of Mercury Ions in Pico-molar (pm) Concentration

绿色纳米技术使用碳纳米材料进行环境修复,是当前生产和表征方法的先驱。在本研究中,开发了来自芸香(ARH-CD)的高荧光碳点(CD),并研究了其作为荧光传感器和生物标记的功效。它们作为 Hg 2+ 的荧光传感器,在 1 皮摩尔 (pm) 至 1 摩尔 (m) 的广泛浓度范围内工作,检测限低至 26.75 pm。研究表明,ARH-CD 作为细胞内毒性分析的有效生物标记和 HEK 293 细胞系多色(蓝色、绿色和红色)成像的荧光探针。在孵育 24 小时后,发现 ARH 材料具有明显的生物相容性和可见荧光,在 5 µg mL−1 时的活力为 98.88%,即使在 100 µg mL−1 浓度时也超过 78.33%。计算出的用于细胞活力结果的 MTT 分析的 IC 50 值为 224.56 ± 4.67 µg,这进一步证实了 ARH-CD 的显着的生物相容性。获得的样品可有效用于 Hg 2+ 的细胞内检测,并可用作细胞成像的候选者。

Particle & Particle Systems Characterization, https://doi.org/10.1002/ppsc.202400219

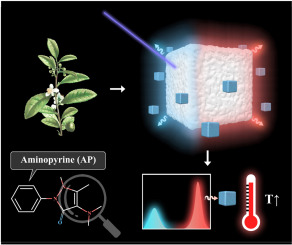

2.9 氨基比林检测

2.9.1 Development of fluorescent-photothermal probe based on photoinduced energy transfer: A dual-readout immunosensor for the detection of illegal additive

光学探针在即时检测技术中占有重要地位,对于疾病诊断有重要意义。本研究通过氧化山茶壳粉(OC)与普鲁士蓝纳米颗粒(PBNP)相结合,合成了同时具有荧光和光热响应的探针,该探针只具有单一的激发波长。值得注意的是,OC 直接加工自原材料,同时呈现荧光和磷光发射,两个峰的位置与 PBNP 的吸收范围重合,使得 OC 的荧光和磷光发射能被 PBNP 有效猝灭。同时,经由光致能转移,OC 的磷光发射激发出了 PBNP 的光热性能。为了验证这一概念,将 OC@PBNPs 用于双通道免疫分析,并选择阿片类成瘾品氨基比林(AP)作为检测靶标。此外,我们研发了一种便携式设备来捕获 OC@PBNP 的荧光和光热信号,使得这种基于 OC@PBNPs 的检测方法符合即时检测(POCT)的要求。

Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117140

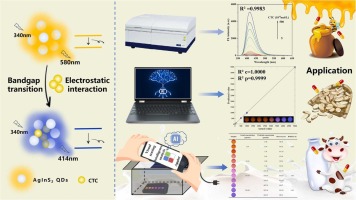

2.10 金霉素检测

2.10.1 Machine learning-assisted smartphone-based fluorescence visual sensing platform for ultrasensitive detection of chlortetracycline

超灵敏和现场检测金霉素(CTC)对于减少细菌耐药性和确保公众健康非常重要。本研究首次利用低毒性半导体 AgInS 2 量子点(AIS QDs)开发了一种简便有效的人工智能辅助荧光传感平台,用于超灵敏检测金霉素。加入金霉素后,由于静电相互作用和带隙跃迁,AIS QDs 的荧光发生蓝移和增强,荧光颜色由橙色变为蓝紫色。金霉素的检测浓度范围很广,从 0.05 μM 到 5.00 μM,检测限(LOD)低至 1.97 nM(1.02 μg/L)。为实现现场金霉素检测,设计了一种配备智能手机的便携式设备,与 AIS QDs 传感平台集成。智能手机中集成了基于机器学习算法的云数据分析系统,便于采集、校正和显示颜色数据。更准确地说,该便携式平台被用于直观测定牛奶样本中的金霉素,结果令人满意。这为食品安全的高性能现场评估提供了一种前景广阔的工具。

Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.137241

3 成像型荧光材料

3.1 PH 值成像

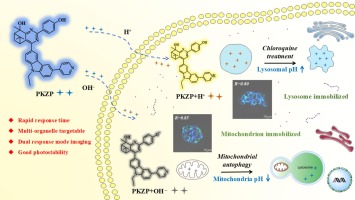

3.1.1 A novel carbazole-pyrimidine-based dual mode fluorescent probe for detection of acidic and basic pH in biological systems

PH 值平衡是调节机体内环境和维持正常生理活动的重要因素,但在不损伤组织的情况下,无法在体内检测 pH 值。因此,开发一种低毒性、高灵敏度和针对细胞器的 pH 探针就显得尤为重要。本研究从天然单萜类化合物α-蒎烯中提取的 2-羟基-3-蒎烷酮设计了一种新型咔唑嘧啶基探针 PKZP,用于检测体内酸性和碱性 pH 值。在酸性 pH 条件下,探针 PKZP 显示出以比率荧光为特征的响应,而在碱性 pH 条件下则显示出淬灭荧光效应。此外,两种不同的检测结果表明,探针 PKZP 具有响应速度快(1 秒内)、光稳定性好和抗干扰性强等突出优点。此外,探针 PKZP 还可用作检测生物体内外源性酸碱度的有效工具。

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.125709

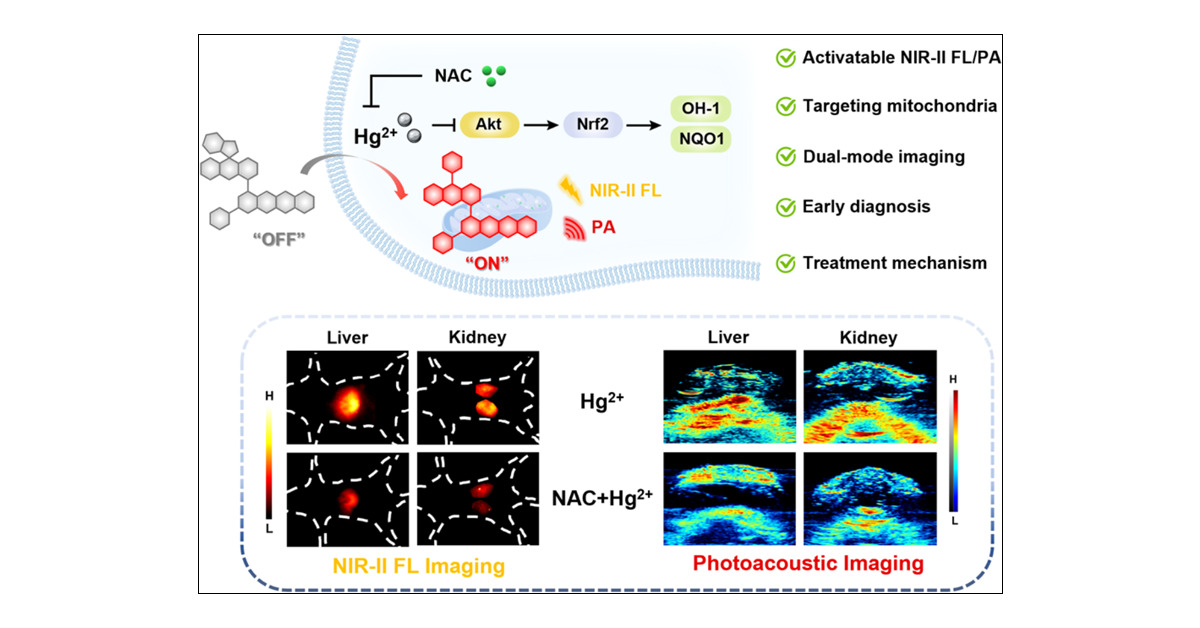

3.2 Hg 2+成像

3.2.1 Mercury(II)-Triggered Targeted and NIR-II Fluorescence/Photoacoustic Imaging Probe for High-Sensitivity Early Diagnosis and Evaluating Drug against Acute Liver and Kidney Injury

汞离子 (Hg 2+) 会破坏人体的抗氧化防御机制,导致氧化应激和生理功能障碍。对于器官损伤中 Hg 2+ 波动的早期诊断和实时监测至关重要,但由于缺乏非侵入性且对深层组织成像的探针而受到限制。在此,开发了一种 Hg 2+ 触发靶向的近红外 II 荧光/光声 (PA) 双模分子探针 (NHG-2),用于实时监测 Hg 2+ 诱导的急性肝肾损伤小鼠中的 Hg 2+ 波动。NHG-2 是通过合理调整共轭环结构和进一步筛选来设计的,使其能够灵敏地识别 Hg 2+ 并随后开放线粒体靶向,产生近红外 II 荧光/PA 信号。该探针允许非侵入性近红外 II 荧光/PA 成像实时监测 Hg 2+ 诱导的急性肝肾损伤,显示出极好的检测灵敏度。此外,NHG-2 可用于通过双信号指示评估 N 乙酰半胱氨酸 (NAC) 在 Hg 2+ 诱导的肝肾损伤中的功效。机理研究表明,NAC 激活了抗氧化 Akt/Nrf 2 信号通路,逆转了相关生物标志物的变化,并恢复了线粒体膜电位。因此,这项研究不仅展示了第一个特异性的近红外 II 荧光/PA 双模探针用于 Hg 2+,还为早期诊断和治疗评估以及潜在的发病机制研究提供了潜在的工具。

Analytical Chemistry, https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c06622

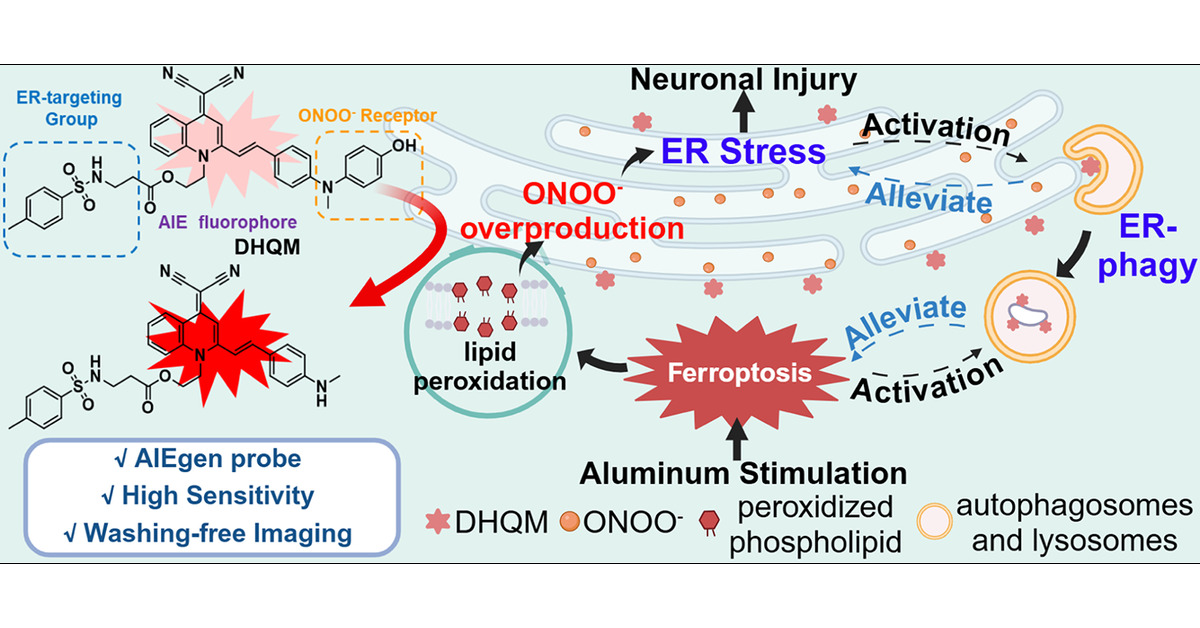

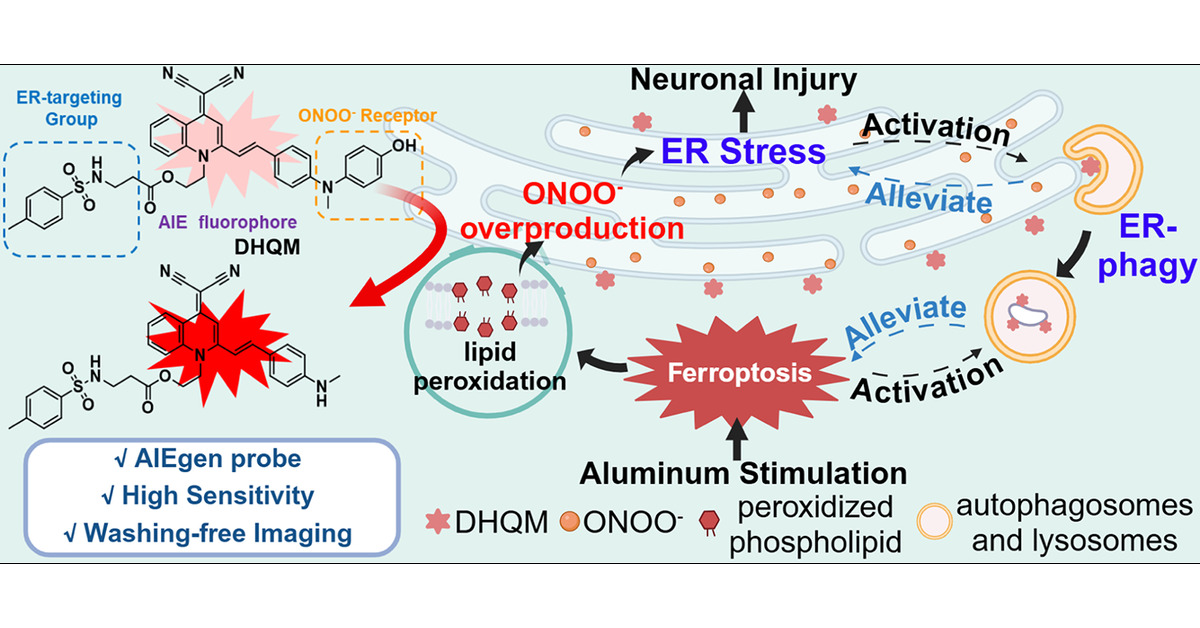

3.3 ONOO-成像

3.3.1 Visualizing Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy in Alzheimer’s Model Cells by a Peroxynitrite-Responsive AIEgen Fluorescent Probe

神经细胞内发生的内质网(ER)应激和自噬(ER-噬)是与阿尔茨海默病(AD)密切相关的重要生理过程。将这两个过程可视化,对于加深我们对阿尔茨海默病病理的理解至关重要。在已发现的生物标记物中,过氧化亚硝酸盐(ONOO-)是引发和加剧 ER 应激和 ER 吞噬的关键分子,这凸显了它在这两个过程的内在机制中的重要性。在这项工作中,我们设计并合成了一种基于 AIEgen 的创新型 ONOO 响应型荧光探针(DHQM),它能够监测 AD 模型细胞中的 ER 应激和 ER 吞噬。DHQM 表现出优异的聚集诱导发射(AIE)特性,使其具有出色的免清洗细胞内成像能力。同时,它还具有高灵敏度、对 ONOO- 的显著选择性和卓越的 ER 靶向能力。该探针被成功应用于 ER ONOO-波动的荧光成像,以评估铝诱导的 AD 模型细胞的 ER 应激状态。我们的研究结果表明,铝诱导的铁跃迁(一种受调控的细胞死亡过程)是 ONOO-产生过多的关键,而 ONOO-的产生又反过来激活并加剧了 ER 应激。此外,利用 DHQM 观察到了铝刺激的 ER 吞噬,这可能是抑制铁跃迁和减轻异常 ER 应激的关键。总之,这项研究不仅在 ER 水平上为了解 AD 的病理机制提供了有价值的见解,还开辟了针对这些途径的新的潜在治疗途径。

ACS Chemical Neuroscience, https://doi.org/10.1021/acschemneuro.4c00770

3.3.2 Visualizing Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy in Alzheimer’s Model Cells by a Peroxynitrite-Responsive AIEgen Fluorescent Probe

神经细胞内发生的内质网(ER)应激和自噬(ER-噬)是与阿尔茨海默病(AD)密切相关的重要生理过程。将这两个过程可视化,对于加深我们对阿尔茨海默病病理的理解至关重要。在已发现的生物标记物中,过氧化亚硝酸盐(ONOO-)是引发和加剧 ER 应激和 ER 吞噬的关键分子,这凸显了它在这两个过程的内在机制中的重要性。在这项工作中,我们设计并合成了一种基于 AIEgen 的创新型 ONOO 响应型荧光探针(DHQM),它能够监测 AD 模型细胞中的 ER 应激和 ER 吞噬。DHQM 表现出优异的聚集诱导发射(AIE)特性,使其具有出色的免清洗细胞内成像能力。同时,它还具有高灵敏度、对 ONOO- 的显著选择性和卓越的 ER 靶向能力。该探针被成功应用于 ER ONOO-波动的荧光成像,以评估铝诱导的 AD 模型细胞的 ER 应激状态。我们的研究结果表明,铝诱导的铁跃迁(一种受调控的细胞死亡过程)是 ONOO-产生过多的关键,而 ONOO-的产生又反过来激活并加剧了 ER 应激。此外,利用 DHQM 观察到了铝刺激的 ER 吞噬,这可能是抑制铁跃迁和减轻异常 ER 应激的关键。总之,这项研究不仅在 ER 水平上为了解 AD 的病理机制提供了有价值的见解,还开辟了针对这些途径的新的潜在治疗途径。

ACS Chemical Neuroscience, https://doi.org/10.1021/acschemneuro.4c00770

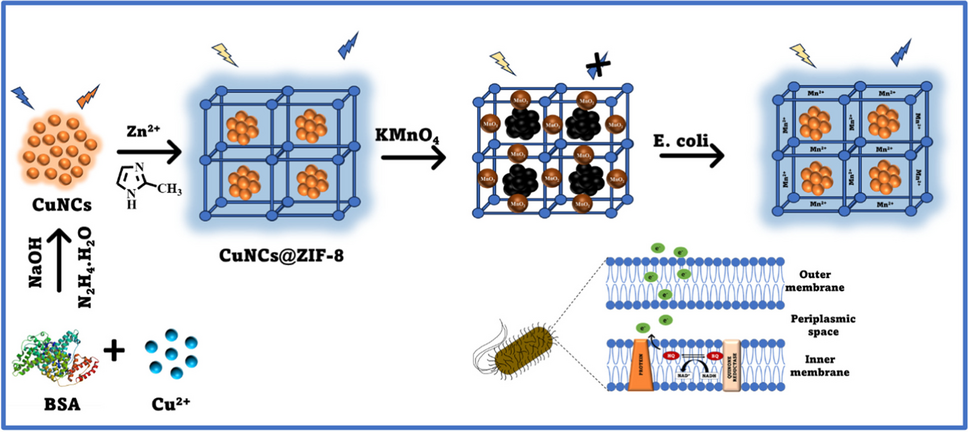

3.4 大肠杆菌检测

3.4.1 Luminescent Cu nanoclusters–encapsulated ZIF-8 as on–off–on fluorescent probe for efficient and selective quantification of E. coli

快速准确地检测大肠杆菌(E. coli)对于保持水质、保护水生生态系统和公众健康至关重要。本研究的重点是开发一种基于佛斯特共振能量转移(FRET)的 "开启式 "荧光纳米传感器,用于实时、灵敏地检测大肠杆菌。研究人员制备了纳米铜簇封装的金属有机框架( CuNCs@ZIF-8 ),作为具有优异发光特性的荧光供体。此外,还合成了具有良好吸附和淬灭能力的 MnO 2 纳米球作为受体。利用这种新型纳米共轭物( CuNCs@ZIF-8 @ MnO 2),在对苯醌/对苯二酚(p-BQ/HQ)氧化还原对形成的基础上,构建了一种灵敏、准确、快速的水中大肠杆菌传感平台。在 CuNCs@ZIF-8 中加入 MnO 2 纳米球后,荧光通过能量转移被淬灭。与大肠杆菌接触后,NADH-醌还原酶将 p-BQ 转化为 HQ,从而将 MnO 2 还原为 Mn 2+,释放纳米球,恢复复合材料中的荧光。基于这种 FRET ON-OFF-ON 荧光探针,大肠杆菌的检测浓度范围很广(5 × 101 至 5 × 105 CFU/mL),50 分钟内的检测限低至 8 CFU/mL。通过对真实水样中大肠杆菌的检测,验证了该传感器的实用性,其回收率在 94.3% 至 106.5% 之间。这种方法为环境和食品安全领域的大肠杆菌现场检测和定量提供了一种有效的方法。

Microchimica Acta, https://doi.org/10.1007/s00604-024-06905-0

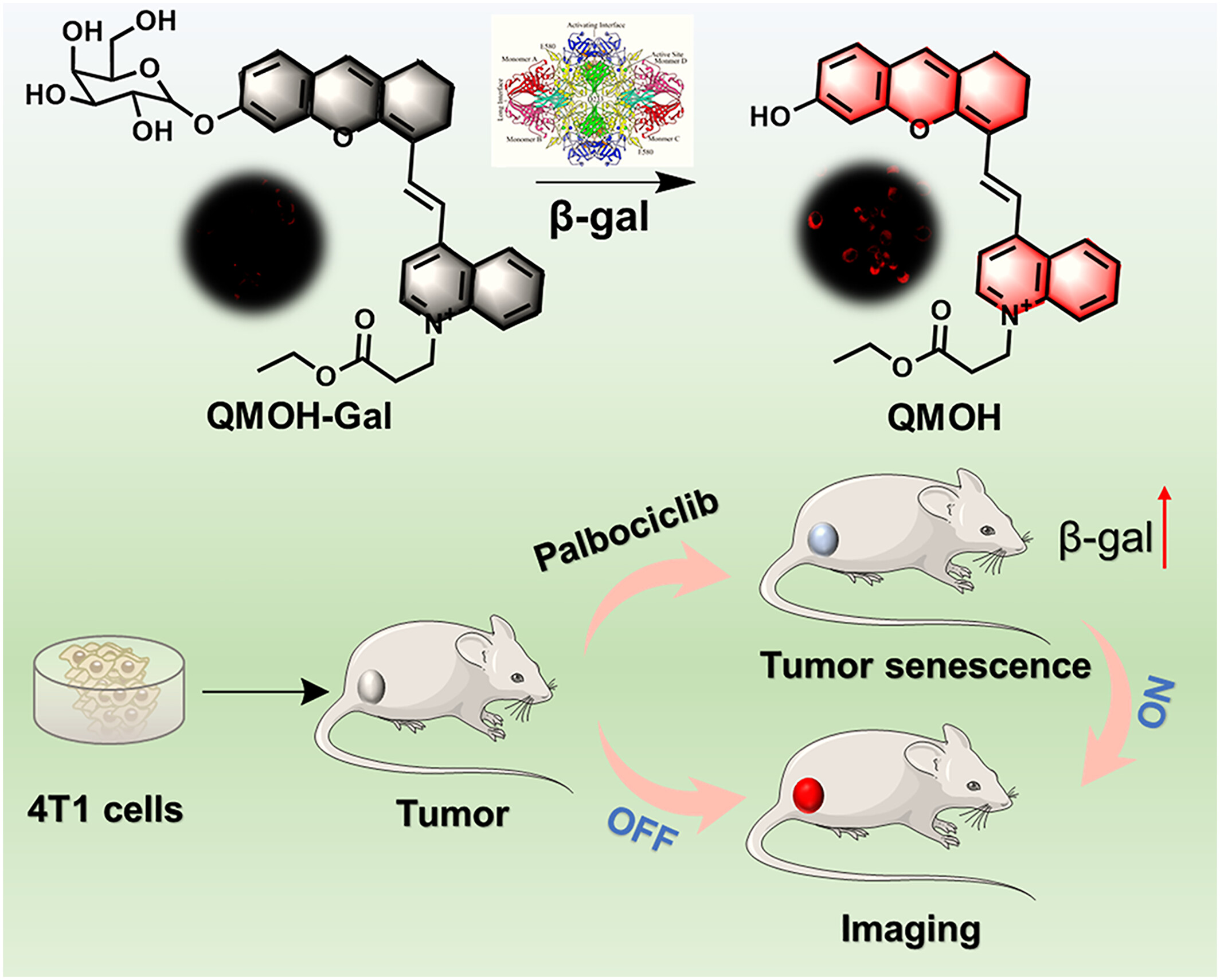

3.5 β-半乳糖苷酶成像

3.5.1 A β-galactosidase activated near-infrared fluorescent probe for tracking cellular senescence in vitro and in vivo

细胞衰老是细胞周期停滞的一种稳定状态,是维持生物体平衡的必要条件。然而,衰老细胞可能会导致邻近的健康细胞衰老,诱发多种疾病,如炎症、神经系统疾病和动脉粥样硬化。因此,早期检测细胞衰老极为重要。β-半乳糖苷酶(β-gal)作为细胞衰老的重要标志物,可以通过监测它来促进衰老相关疾病的早期诊断。此外,β-gal 主要存在于溶酶体中,而溶酶体的 pH 值约为 4.5-5.5。在此,我们开发了一种近红外荧光探针(QMOH-Gal),通过检测β-gal 追踪体外和体内细胞衰老。此外,该探针对β-gal 具有高灵敏度和特异性,在酸性范围内具有良好的荧光信号。此外,该探针不仅实现了对斑马鱼体内β-gal 的监测,还实现了对帕博西尼诱导的乳腺肿瘤衰老过程中β-gal 的追踪。总之,该探针有望成为体内β-gal 成像的有效工具,用于研究生物衰老生物学。

Smart Molecules, https://doi.org/10.1002/smo.20240062

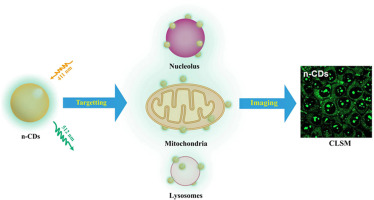

3.6 多细胞器成像

3.6.1 Novel nitrogen-doped carbon dots with triple targetability as a fluorescent probe for bioimaging of living cells

研究各种细胞器之间的相互作用可以有效揭示相应的生物学问题。目前,细胞器相互作用的研究通常采用多种荧光探针,这些探针可同时针对不同的细胞器。然而,同时使用多个探针操作复杂,而且探针之间会发生相互作用,影响成像结果。因此,使用单个探针靶向多个细胞器可以增强细胞器相互作用的研究过程。碳点具有丰富的表面基团,有望解决上述问题。在此,我们利用间氨基苯酚和乙二胺,采用水热法成功制备了高抗干扰能力和三靶向性的碳点(n-CDs)。与商业探针的共定位实验证实,它可以同时靶向核仁、线粒体和溶酶体。N-CDs 的制备为研究各种细胞器之间的相互作用提供了一种新的便捷策略,有助于解决相应的生物学问题,从而揭示生命的奥秘。

Analytica Chimica Acta, https://doi.org/10.1016/j.aca.2025.343625

4 应用型荧光材料

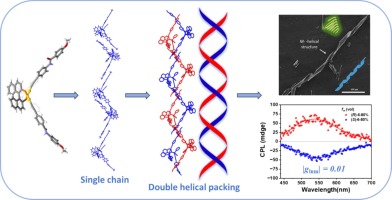

4.1 圆偏振发光

4.1.1 Chiral alkynyl Au(I) complexes: Enhancing chiroptical amplification of circularly polarized luminescence through supramolecular helices

通过自组装构建螺旋结构并探索其形成机理,不仅能放大螺旋特性,还能深入了解天然螺旋的结构和功能。在这项研究中,我们开发了一种基于 BINAP 和炔基配体的手性 Au (I) 系统。炔基配体末端位置的烷基链长度或数量的改变对配合物的自组装行为有显著影响。(S)/(R)-2、(S)/(R)-3、(S)/(R)-5 和 (S)/(R)-6 复合物显示出聚集诱导的圆偏振发光(AICPL)。值得注意的是,(S)-6 和 (R)-6 复合物能够自组装成高度有序的螺旋状聚集体,从而使放大的 Glum 值达到 10-2 的数量级。在 (R)-6 的晶体结构中观察到的独特双螺旋堆叠为这种螺旋聚集体的形成提供了合理的解释。这项研究提供了一种通过人工螺旋实现 CPL 放大的策略,为开发具有 CPL 活性的金(I)复合物提供了新的见解和指导。

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.125719

4.2 白光发射

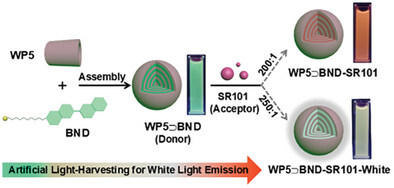

4.2.1 Bis-Naphthylacrylonitrile-Based Supramolecular Artificial Light-Harvesting System for White Light Emission

通过双萘丙烯腈衍生物(BND)、水溶性支柱[5]炔(WP 5)和磺基罗丹明 101(SR 101)的主-受体相互作用,成功地组装出一种新型的基于聚集诱导发射(AIE)的人工光收集系统(LHS)。主-受体组装后,形成的 WP 5⊃BND 复合物自发自聚为 WP 5⊃BND 纳米颗粒(供体),SR 101(受体)被引入 WP 5⊃BND,从而制备出 WP 5⊃BND-SR 101 LHS。通过研究供体和受体之间的能量转移,WP 5⊃BND-SR 101 LHS 中的人工光收集过程得到了验证,绝对荧光量子产率(Φf(abs))从 8.9%(WP 5⊃BND)显著提高到 31.1%(WP 5⊃BND-SR 101),表现出卓越的光收集能力。值得注意的是,将供体/受体(D:A)摩尔比调至 250:1,可实现明显的白光发射(CIE 坐标为(0.32,0.32)),白光发射的荧光量子产率(Φf(abs) WP 5⊃BND-SR 101-White)为 29.2%。此外,白光荧光发射的天线效应(AEWP 5⊃BND-SR 101-White)可达 36.2,高于近年来水环境中人造 LHS 的天线效应,这表明水 LHS 具有巨大的应用潜力。

Macromolecular Rapid Communications, https://doi.org/10.1002/marc.202400929

5 诊疗型荧光材料

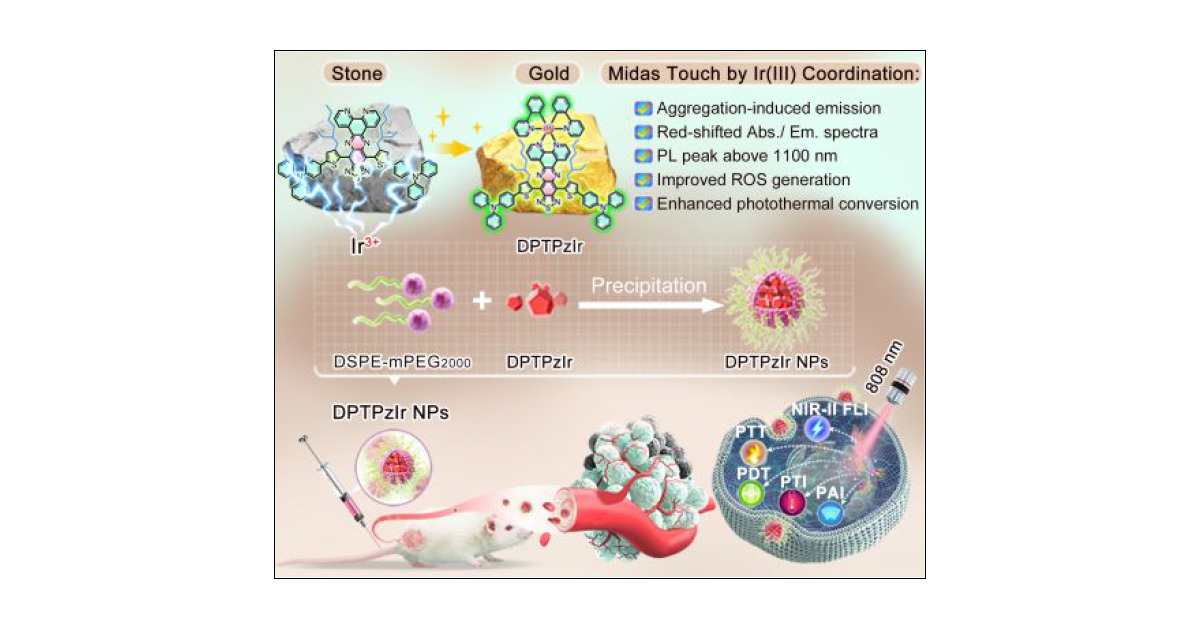

5.1 乳腺癌光热治疗

5.1.1 The Midas Touch by Iridium: A Second Near-Infrared Aggregation-Induced Emission-Active Metallo-Agent for Exceptional Phototheranostics of Breast Cancer

开发具有第二近红外 (NIR-II) 聚集诱导发射 (AIE) 的小有机分子光热治疗剂对于通过激发态能量耗散的出色平衡,进行光触发诊断成像和癌症的同步原位疗法至关重要。在本研究中,利用 AIE 活性 N^N 辅助配体与三价铱离子配位,开发了一种多功能铱 (III) 配合物。与亲本配体相比,所得的复合物 DPTPzIr 在吸收/发射波长、活性氧物质 (ROS) 产生和光热转换方面具有显着优势,这同时使 DPTPzIr 纳米颗粒与商用 808 nm 激光的吸收峰匹配,在先前报道的 AIE 铱 (III) 配合物中,发射峰最长的 NIR-II(高于 1100 nm),增强了 I 型 ROS 的产生以及高达 60.5% 的光热转换效率。因此,DPTPzIr 纳米颗粒在荷瘤小鼠的乳腺癌中进行多模式图像引导光动力学疗法-光热疗法方面表现良好,实现了精确定位肿瘤诊断和高生物相容性的完整消融。我们目前的工作为开发先进的光热治疗剂提供了一种简单、可行且有效的范例。

Journal of the American Chemical Society, https://doi.org/10.1021/jacs.4c15150

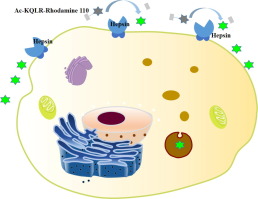

5.2 前列腺癌细胞的可视化追踪

5.2.1 Identifying Hepsin as a novel biomarker for human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and its application in fluorescence imaging

食管鳞状细胞癌 (ESCC) 是一种恶性肿瘤,具有高死亡率和普遍预后差的特点。ESCC 细胞的准确标记和高特异性可视化对其精准诊断和有效治疗至关重要。荧光分子影像作为一种癌症检测和治疗的导向的重要方式,具有灵敏性高、成本效益好、可携带、实时成像、无损伤等特点。本研究创新性地发现,一种蛋白酶——胃泌素在前列腺癌中呈现高表达。在后续的研究中,我们设计并合成了一个创新的可激活荧光探针,能够被前列腺癌中过表达的胃泌素特异性识别和裂解,从而能够被用于激活荧光成像前列腺癌细胞,并可用于前列腺癌细胞的可视化追踪。综上所述,本研究强调了胃泌素的高表达作为 ESCC 的新型生物标志物。基于胃泌素在前列腺癌中的高表达,本团队提出了一个可用于追踪和识别 ESCC 的独特的激活荧光成像策略。该策略的实施将会对现有的癌症监测和治疗方案带来革命性的变化,为 ESCC 患者带来新的希望和更好的治疗效果。

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.125707