荧光爱好者周刊(第二十六期)

综述及机理

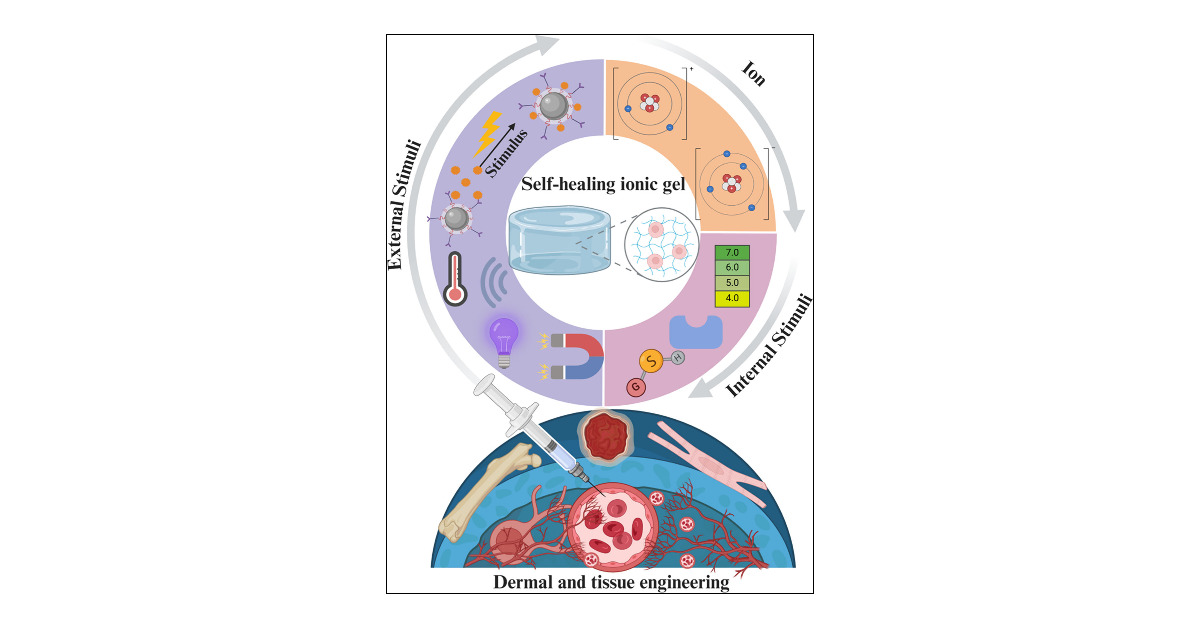

【自愈材料】ACS Biomaterials Science & Engineering

Stimuli-Responsive Self-Healing Ionic Gels: A Promising Approach for Dermal and Tissue Engineering Applications

刺激响应性聚合物(也称为智能聚合物)数量的快速增长极大地推动了其在各个领域的应用。这些聚合物能够响应多种刺激,例如温度、pH值、溶剂、离子强度、光以及电场和磁场,使其在学术界和工业界都具有极高的价值。近期的研究集中于开发具有自修复性能的水凝胶,这些水凝胶能够在受损后自主恢复其结构完整性和机械性能。通过动态共价反应形成的这些水凝胶展现出卓越的生物相容性、机械强度以及对刺激(尤其是pH变化)的响应性。然而,传统水凝胶由于其质地脆弱和易碎而受到限制。为解决这一问题,可以通过调节聚电解质中的可电离基团来创建离子交联水凝胶,利用天然聚合物(如海藻酸、壳聚糖、透明质酸和纤维素)实现这一目标。将离子液体整合到这些水凝胶中能够增强其机械性能和导电性,使其成为重要的自修复剂。

检测型荧光材料

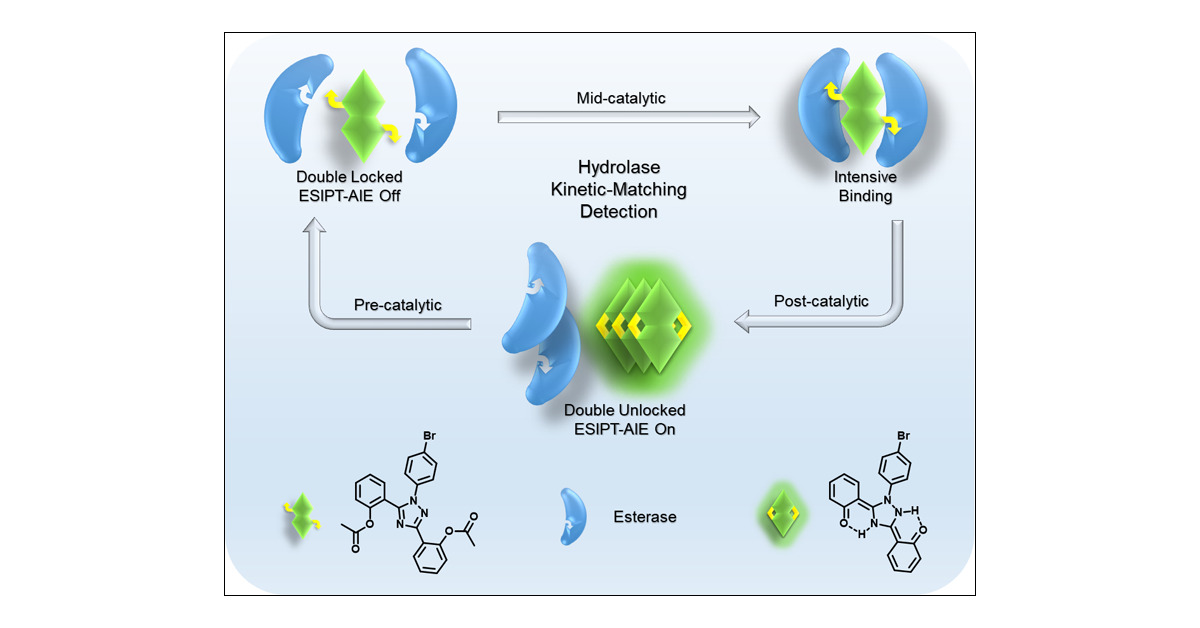

【水解酶】Analytical Chemistry

A Double-Locked ESIPT-AIE Fluorescent Probe Detects Esterase with Highly Matched Response Kinetics

水解酶在复杂的生物过程中发挥着不可替代的作用,其功能失调是许多人类疾病的原因之一。先进的可激活原位荧光检测方法能够提供高分辨率的时空分析,有助于剖析水解酶的复杂生物学功能。然而,当前的策略通常仅关注酶-探针相互作用的特定阶段,导致成像保真度欠佳,有时甚至会产生错误的检测结果。为解决这一问题,我们开发了一种双重锁定的“激发态分子内质子转移-聚集诱导发射(ESIPT-AIE)”荧光探针(Br-3N-2Et),用于匹配整个酶促反应动力学过程的酶活性检测。

我们通过增强预反应识别能力来验证探针的机制,利用双重可解锁识别位点,从而降低基础荧光(Φ = 0.0183)并增强抗干扰信号的能力。随后,具有多重氢键的ESIPT荧光团增强了对水解酶催化位点的亲和力,改善了结合动力学,并表现出显著的斯托克斯位移(188 nm)。ESIPT-AIE双发射机制的实现促进了荧光团从催化位点的快速流出,并随后增强了原位荧光信号(增强倍数达132.2倍)。

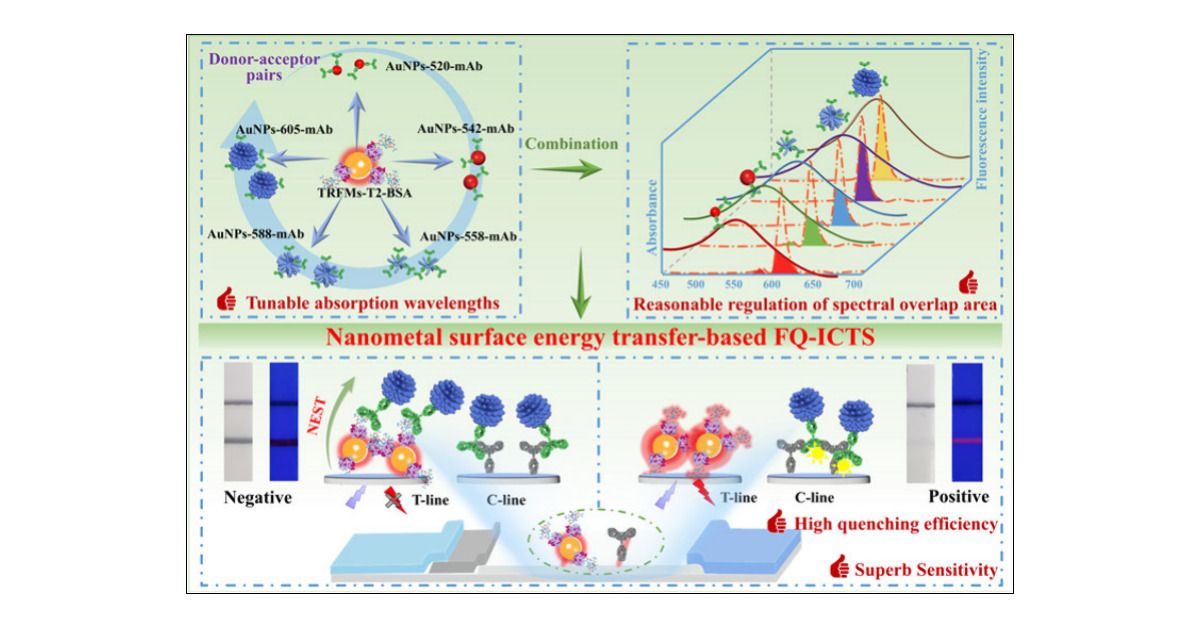

【T2毒素】Analytical Chemistry

Fortified Donor–Acceptor Spectral Overlap Facilitated Fluorescence Quenching Efficiency for Developing Sensitive Nanometal Surface Energy Transfer-Based Immunochromatographic Test Strips

构建荧光猝灭免疫层析试纸条(FQ-ICTS)有助于实现高灵敏度的现场快速检测,然而较低的猝灭效率(QE)限制了其发展。为此,本研究提出了一种基于纳米金属表面能量转移(NSET)的FQ-ICTS新方法,用于高灵敏度检测T2毒素。该方法以时间分辨荧光微球(TRFMs)与T2-BSA偶联物作为供体,以单克隆抗体(mAbs)标记的球形和花状金纳米颗粒(AuNPs)作为受体。

作为生物传感器的关键,通过调节AuNPs-mAb的不同吸收波长(520–605 nm),研究了供体-受体重叠面积对猝灭效率的影响,并筛选出具有最高猝灭效率的NSET配对以实现最佳灵敏度。研究发现,猝灭效率随着重叠积分面积的增大而增加。在最大光谱重叠面积(4.68×10²³ M⁻¹ cm⁻¹ nm⁴)时,AuNPs-605与TRFMs作为优化的NSET配对,其猝灭效率高达92.7%。所构建的FQ-ICTS检测限低至0.034 ng/mL,较传统AuNPs-ICTS提高了13.2倍,并且具有良好的特异性和重复性。

重要的是,该平台能够成功应用于实际玉米样品中T2毒素的监测,回收率为95.5%至108.7%,与高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)的结果高度一致。简而言之,本研究证明,扩大供体-受体光谱重叠面积为探索高猝灭效率受体和提升ICTS性能提供了新的机遇。

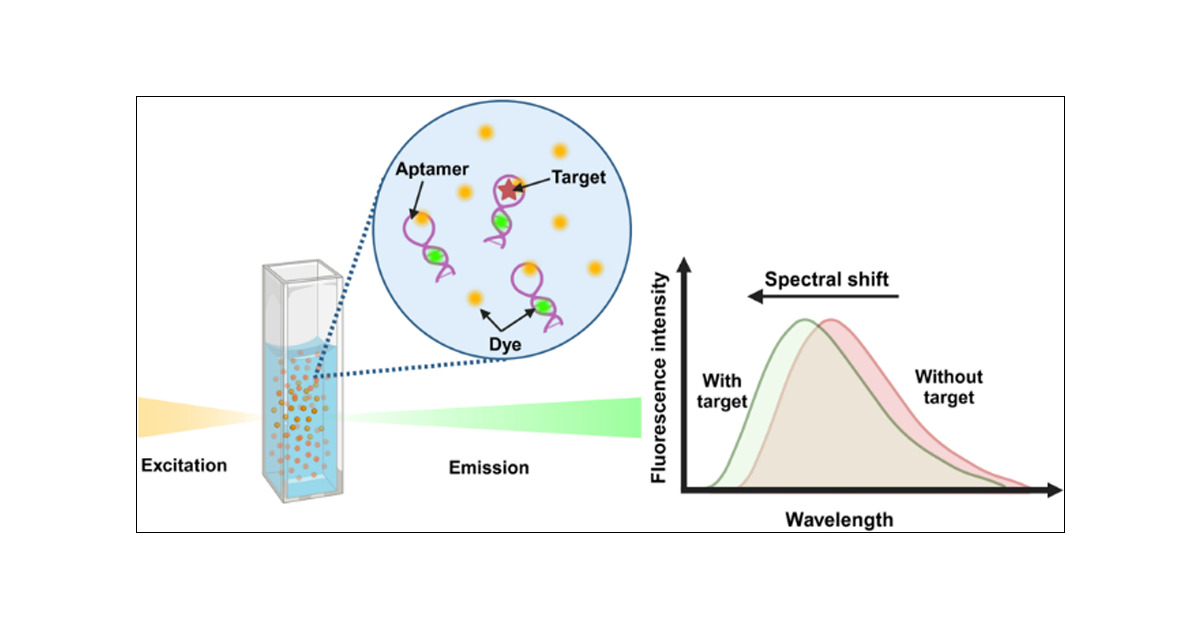

【DNA】ACS Sensors

Exploring Fluorescence Spectral Shifts in Aptamer-Intercalating Cyanine Dye Complexes upon Binding to Specific Small Molecules

DNA嵌入染料,例如SYBR Green I (SG) 和 OliGreen (OG),被广泛应用于开发无需标记的荧光适体生物传感器。尽管它们在通过荧光强度变化进行直接分析物检测方面应用广泛,但染料浓度及其相互作用的具体性质却鲜有深入研究。 本文中,我们阐述了染料碱基比 (dbrs) 如何影响以三磷酸腺苷 (ATP) 和 L-精氨酰胺 (LAA) 为靶标的适体系统中DNA嵌入染料的荧光响应。 首先,我们考察了ATP适体 (ABA) 与SG在不同dbrs下的荧光谱漂移情况,观察到随着dbrs的增加,发射光谱向更长波长方向漂移。 随后,对不同靶标浓度下的ATP适体与SG复合物 (ABA/SG) 进行了系统分析,发现在极低的dbr值为0.1时,出现了“信号关闭”现象,而在较高的dbr值(0.7和2.0)下,荧光光谱则转变为蓝移。 为了进一步扩展研究,我们探索了使用OG作为比例探针来检测L-精氨酰胺,并注意到在靶标结合后出现了类似的向更短波长的光谱漂移。 通过吸收光谱、圆二色谱 (CD) 和精心设计的对照研究,我们对光谱漂移现象进行了全面阐释。 我们的研究结果强调了染料选择和浓度对荧光适体传感器性能的显著影响,并表明,尤其在高染料负载下,与靶标结合时会发生清晰的光谱漂移,表明靶标已结合;然而,过高的染料浓度会扰乱适体结构,降低其结合亲和力。 我们相信,我们的发现将为设计基于适体的荧光分析方法提供新的见解,从而实现对小分子的灵敏和特异性检测。

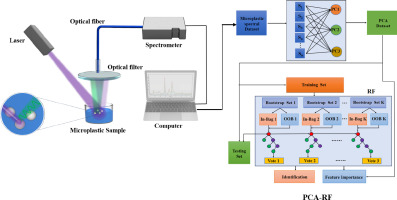

【微塑料】Marine Pollution Bulletin

Identification of marine microplastics by a combined method of principal component analysis and random forest for fluorescence spectrum processing

不同微塑料之间严重重叠的激光诱导荧光光谱给基于荧光的颗粒识别和定量带来了巨大挑战。为了解决这个问题,本文提出了一种主成分分析 (PCA) 和随机森林 (RF) 相结合的荧光光谱处理方法。其核心思想是通过随机森林方法识别荧光光谱前三个主成分的重叠PCA得分。实验使用了纯微塑料和混合微塑料样品来验证该方法的准确性。结果表明,该方法能够准确识别样品的成分以及特定微塑料的质量浓度。成分识别的准确率达到了 99.7%,预测浓度与实际浓度之间的相关系数超过 0.99。此外,使用商业塑料样品建立的PCA-RF模型也被应用于实际海洋微塑料的识别,并获得了良好的识别结果。

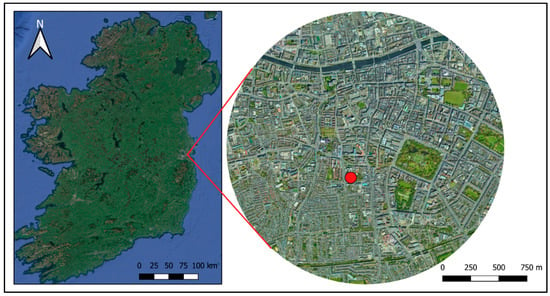

【气溶胶颗粒】Atmosphere

Comparative Analysis of Real-Time Fluorescence-Based Spectroscopic Instruments: Bioaerosol Detection in the Urban Environment of Dublin City, Ireland

初级生物气溶胶颗粒(PBAPs)的粒径范围从几纳米到数百微米,包括花粉和真菌孢子等颗粒。由于其广泛存在以及可能引发过敏反应和其他健康问题,这些颗粒具有重要意义。本研究在2019年夏季的六周时间里,利用实时荧光光谱仪器——宽带集成生物气溶胶传感器(WIBS-NEO)和IBAC-2,对爱尔兰都柏林城市环境中的PBAPs进行了监测。经过适当的数据筛选后,WIBS-NEO与Hirst体积空气采样器数据在花粉和真菌孢子浓度方面显示出中等的相关性(R² = 0.5–0.7)。相比之下,IBAC-2与环境真菌孢子浓度的相关性较差,并且缺乏可靠的花粉测量所需的粒径范围。WIBS-NEO与IBAC-2之间的比较分析表明,对于小荧光颗粒(光学直径在0.7到1.5微米之间的荧光颗粒),二者相关性中等(R² ≈ 0.6),但对于较大颗粒和特定生物气溶胶类型的相关性较低。研究结果表明,虽然WIBS-NEO在实时生物气溶胶监测方面表现出色,但IBAC-2仍需进一步改进。本研究强调了在城市环境中使用先进实时监测工具的潜力,并指出了为克服当前限制而持续发展的必要性。

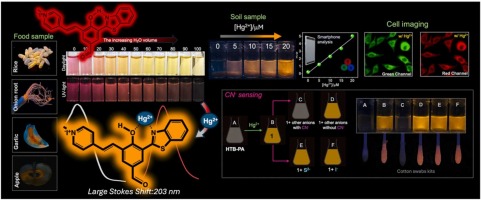

【Hg】Sensors and Actuators B: Chemical

Specific and low-level detection of Hg2+ and CN- in aqueous solution by a new fluorescent probe: Its real sample applications including cell, soil, water, and food

汞(Hg)是毒性最强的重金属之一,对人类健康构成严重威胁。为应对这一挑战,我们开发了一种新型荧光探针(HBT-PA),用于检测Hg2+。该探针表现出显著的激发态分子内质子转移(ESIPT)和分子内电荷转移(ICT)。HBT-PA在多种溶剂环境中对Hg2+离子具有优异的“开启型”荧光响应,表现出高选择性和负溶剂变色性。此外,HBT-PA具有优良的水溶性、快速响应(10秒)、大的斯托克斯位移(203 nm),以及在水中(含0.01% DMSO)对Hg2+的高选择性和灵敏度,优于其他测试的金属离子。该探针能够在微摩尔浓度范围内(0-50 µM)检测Hg2+,检测限为86 nM。

在CN−存在时,[HBT-PA + Hg2+]溶液的荧光被猝灭。因此,该复合物可用于检测水中(含0.01% DMSO)痕量的CN−。HBT-PA可用于可视化食品、土壤和水中的Hg2+离子。此外,该探针已成功用于开发基于智能手机的应用程序、棉签检测工具和聚砜胶囊试剂盒,用于Hg2+的检测。此外,HBT-PA已有效应用于活细胞中Hg2+离子的可视化检测,具有低细胞毒性和优良的生物相容性。

【N₂H₄】New Journal of Chemistry

A fluorescent probe based on benzothiazole and benzoindole for detecting hydrazine in various applications

肼(N₂H₄)在化学工业中具有广泛的应用。然而,由于其高毒性,肼的广泛使用和不当处理可能对人类健康和环境安全构成潜在威胁。因此,建立简单、可靠且快速的分析技术以监测环境中的肼水平显得尤为迫切。在此,我们通过整合苯并噻唑和苯并吲哚基团,制备了一种新型有机小分子荧光探针。在肼的检测过程中,该探针展现出显著的优势,包括合成简便、反应时间短、选择性和灵敏度高,以及能够在多种基质(包括溶液、土壤、植物组织和食品样品)中轻松观察到荧光信号。此外,该探针还可方便地制备成试纸条和检测棉签,并能够与智能手机应用程序(如颜色识别软件)集成。这种创新组合建立了一个高效且用户友好的可视化平台,为肼在环境分析和食品检测等多个领域的检测提供了巨大的潜力。这些发现显著扩展了肼探针的应用范围。

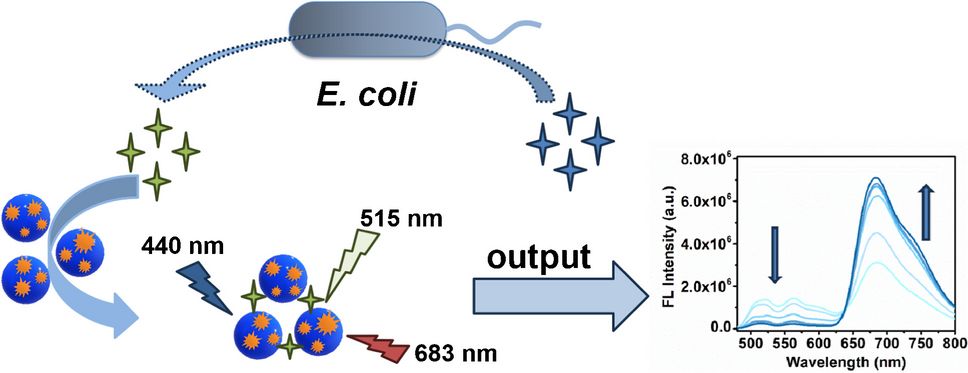

【大肠杆菌】Microchimica Acta

Ratiometric fluorescence sensor for Escherichia coli detection using fluorescein isothiocyanate–labeled metal–organic frameworks

一种用于检测大肠杆菌(Escherichia coli, E. coli)的比率荧光传感器是基于荧光素异硫氰酸酯(FITC)标记的锆(Zr)-四苯基卟啉磺酸(TPPS)水合金属-有机框架(ZTMs@FITC)制备的。ZTMs在683 nm处具有强烈的红色荧光发射,这种发射可以被Cu2+猝灭。大肠杆菌通过其独特的代谢活动能够捕获并转化外部的Cu2+为Cu+。为了最小化环境和仪器因素的影响并提高检测精度,本研究选用发射峰位于515 nm的绿色FITC作为荧光标记剂,制备了比率荧光探针(ZTMs@FITC)。所制备的ZTMs@FITC探针在检测大肠杆菌方面表现出优异的性能。随着大肠杆菌浓度的增加,683 nm处的荧光强度(ZTMs, F683)显著增强,而515 nm处的荧光强度(FITC, F515)则降低。通过监测F683与F515比值的增加,该传感器能够在1.0×101至5.0×105 CFU/mL的浓度范围内快速、灵敏地检测大肠杆菌,检测限为6 CFU/mL。在365 nm紫外灯下观察时,溶液的荧光颜色从黄色变为红色。此外,这种双信号比率荧光方法对大肠杆菌具有高选择性,并已成功应用于果汁样品中大肠杆菌的检测,显示出其在食品分析中的实际应用潜力。

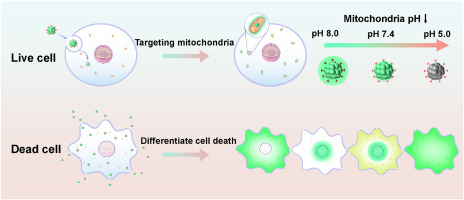

【pH】Talanta

Hydroxyl and phenyl co-modified carbon nitride-based ratiometric fluorescent nanoprobe for monitoring mitochondrial pH in live cells and differentiating cell death

监测线粒体pH以及区分活细胞和死细胞对于诊断细胞状态至关重要。然而,大多数荧光探针存在诸如细胞毒性高、光漂白、可靠性差以及无法区分由不同诱导剂引起的细胞死亡类型等局限性。在此,我们通过将pH敏感的羟基和苯基共修饰的碳化物(HPCN)与pH不敏感的罗丹明B(RB)组装,开发了一种比率荧光纳米探针。HPCN是通过以NaOH为熔剂的苯基胍碳酸盐的热聚合反应制备的。羟基修饰赋予了HPCN更好的水溶性和pH敏感特性,而苯基修饰则通过疏水相互作用促进了线粒体靶向和DNA染色。

基于HPCN到RB的荧光共振能量转移(FRET),该纳米探针在4.5至8.5的pH范围内,其在500 nm和584 nm处的相对荧光强度表现出线性响应。得益于其低细胞毒性、优异的可逆性和卓越的光稳定性,该纳米探针能够监测活细胞中线粒体pH的变化,并区分活细胞与死细胞、凋亡与坏死,以及由不同诱导剂引起的坏死,且不受细胞类型限制。本研究为诊断细胞状态以及由各种诱导剂引起的细胞死亡提供了一种可靠的方法。

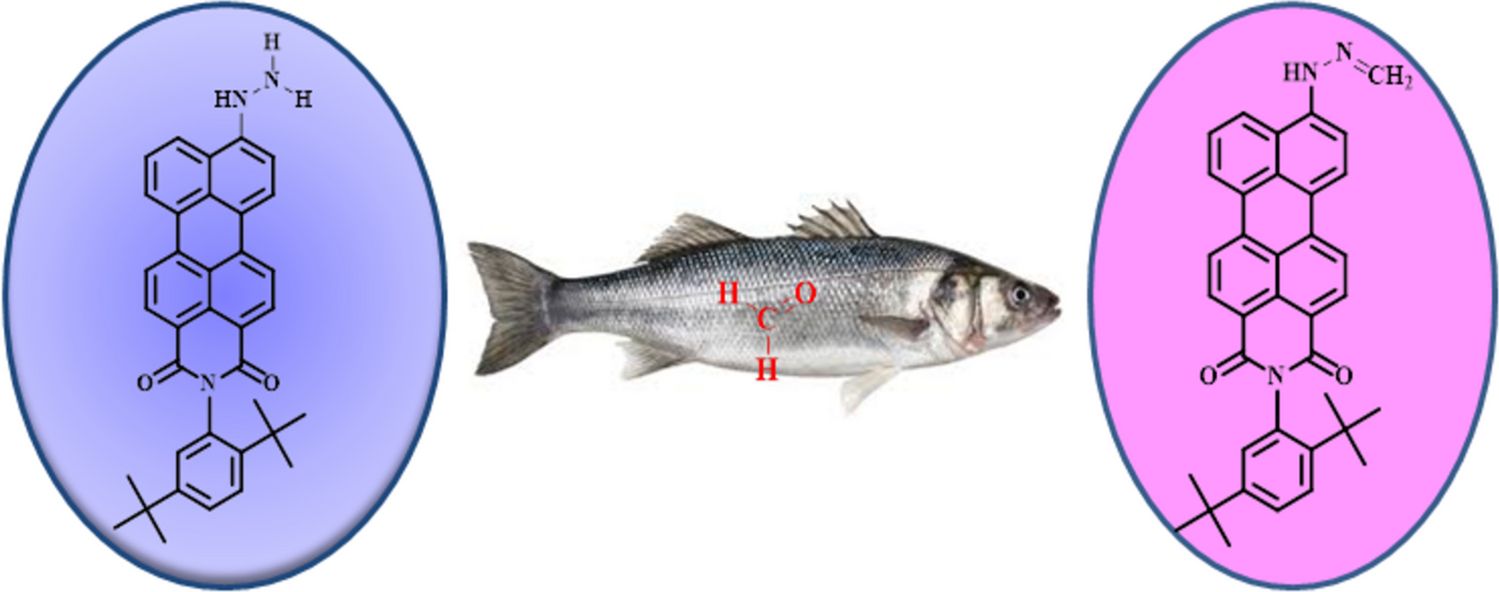

【甲醛】Journal of Fluorescence

An Efficient Detection of Formaldehyde in Aqueous Samples Using Perylene Molecular Probe

由于不当储存或未经授权的添加,水产品中经常会发现甲醛。识别水溶液中的有毒甲醛至关重要。由于其灵敏度和选择性,甲醛检测仍然是一项艰巨的任务。本文描述了一种新型的9-肼基-N-(2,5-二叔丁基苯基)苝-3,4-二甲酰亚胺(HPDI)作为敏感探针,用于检测水-乙醇混合物中的甲醛。该探针能够灵敏且选择性地检测实际样品中的甲醛污染。由于肼基单元的电子供体能力,HPDI在552 nm处显示出分子内电荷转移(ICT)吸收。通过与添加的甲醛相互作用,HPDI的肼基单元在552 nm处的ICT吸收减少,而在720 nm处的荧光强度增加。使用紫外-可见光谱技术检测甲醛的检测限为0.11 ppm,使用荧光光谱技术检测甲醛的检测限为0.38 ppm。合成的HPDI化合物的荧光量子产率为0.9,参考物质为苝-3,4,9,10-四羧酸四钾盐。更重要的是,该探针在水-乙醇介质中对实际样品中的甲醛检测具有优异的选择性。

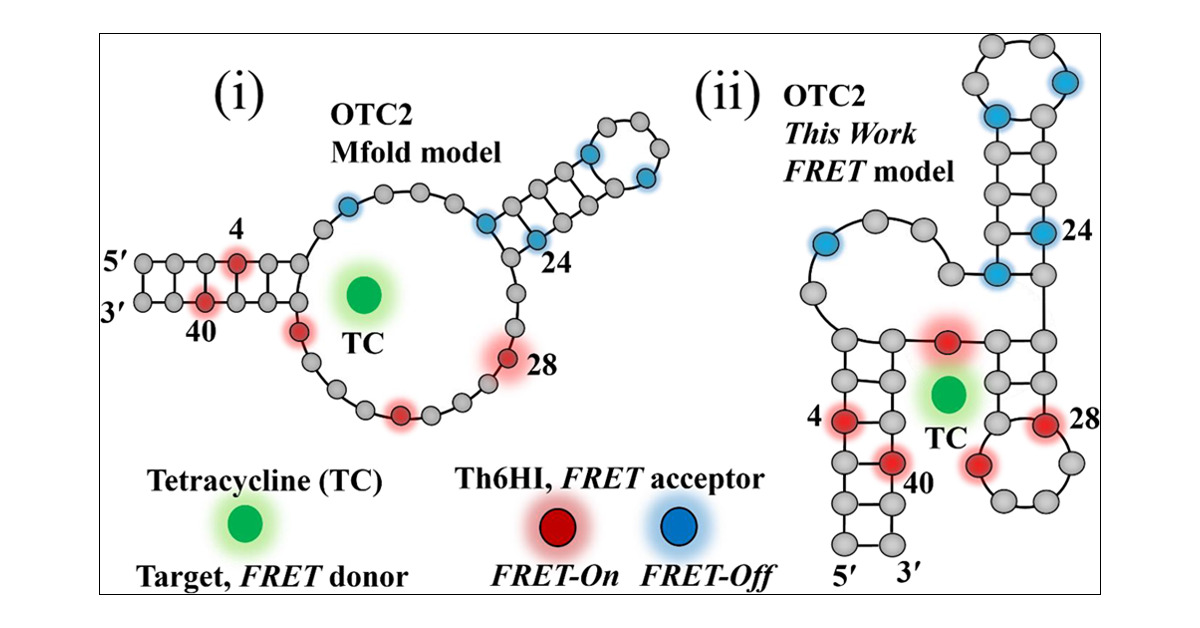

【适配体】ACS Sensors

Harnessing a Fluorescent Nucleobase Surrogate for Supramolecular FRET-Aptamer Detection and Target-Site Mapping

DNA核酸适配体能够与小分子配体以高亲和力和特异性结合,形成独特的超分子结构。将结合相互作用的结构信息与灵敏的诊断方法相结合,是设计核酸适配体传感器(aptasensor)的黄金标准。然而,大多数传感策略仅能检测配体,而无法提供结构信息;而基于核磁共振(NMR)或晶体学的结构方法又缺乏诊断所需的灵敏度。基于荧光共振能量转移(FRET)的策略可以同时实现这两点,尤其是当使用固定在螺旋内部的荧光核苷酸探针时。但双核酸适配体标记可能会损害其对靶标的亲和力。

在此,我们展示了一种基于核苷酸替代物-配体FRET的策略,该策略能够实现靶标位点定位与灵敏的靶标检测,解决了上述挑战。我们将一种荧光分子转子(FMR)——噻吩查尔酮(Th6HI)核苷酸替代物嵌入到四环素(TC)结合的42-核苷酸DNA核酸适配体OTC2中,作为TC供体的受体。通过时间分辨荧光各向异性实验预测,OTC2核酸适配体在结合TC之前具有紧凑的预折叠结构,且其结构几乎不受TC结合的影响。因此,直接激发内部FMR Th6HI(激发波长为530 nm)时,由于探针的刚性并未显著改变,因此对TC结合的响应较弱。相比之下,通过在378 nm处激发TC供体来间接激发Th6HI探针时,Th6HI受体的荧光(Fsen)表现出依赖位点的增强,从而比利用TC固有荧光的天然平台具有更高的TC检测灵敏度。此外,FRET响应提供了靶标位点定位信息,构建了一个新的TC-OTC2复合物结合模型,该模型类似于锤头状核糖酶的三螺旋结构。

成像型荧光材料

应用型荧光材料

【温敏】Ceramics International

An ultra-sensitive fluorescence thermometer: Ca2MgWO6: Tm3+ Phosphor

本研究制备并深入分析了掺杂Tm3+的Ca2MgWO6(CMWO)荧光粉。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散光谱(EDS)、光致发光(PL)和激发(PLE)光谱,以及温度依赖性PL光谱学等手段,对荧光粉的结构、发光特性和温度依赖性行为进行了表征。XRD和SEM分析确认了纯相双钙钛矿结构的Ca2MgWO6荧光粉的成功制备,并实现了Tm3+的掺杂。PL光谱表明,该荧光粉在285 nm和361 nm激发下均能发光。PLE光谱显示,对于285 nm激发,Tm3+的最佳掺杂浓度为0.007;而对于361 nm激发,最佳掺杂浓度为0.08。

随后,该荧光粉在不同温度下的发射光谱被测试,并通过荧光强度比(FIR)方法评估了其温度传感性能。在361 nm激发下,CMWO:0.08Tm3+荧光粉在198-348 K的温度范围内表现出最大相对灵敏度(Srmax)为2.33% K-1,位于348 K。而在285 nm激发下,CMWO:0.007Tm3+荧光粉在98-223 K的温度范围内表现出较强的温度依赖性,最大相对灵敏度(Srmax)为14.71% K-1,位于223 K,这一性能超过了文献中报道的许多温度传感荧光粉。这些结果表明,CMWO:Tm3+荧光粉作为一种高灵敏度的光学温度传感器具有显著的潜力,尤其是在低温应用领域。

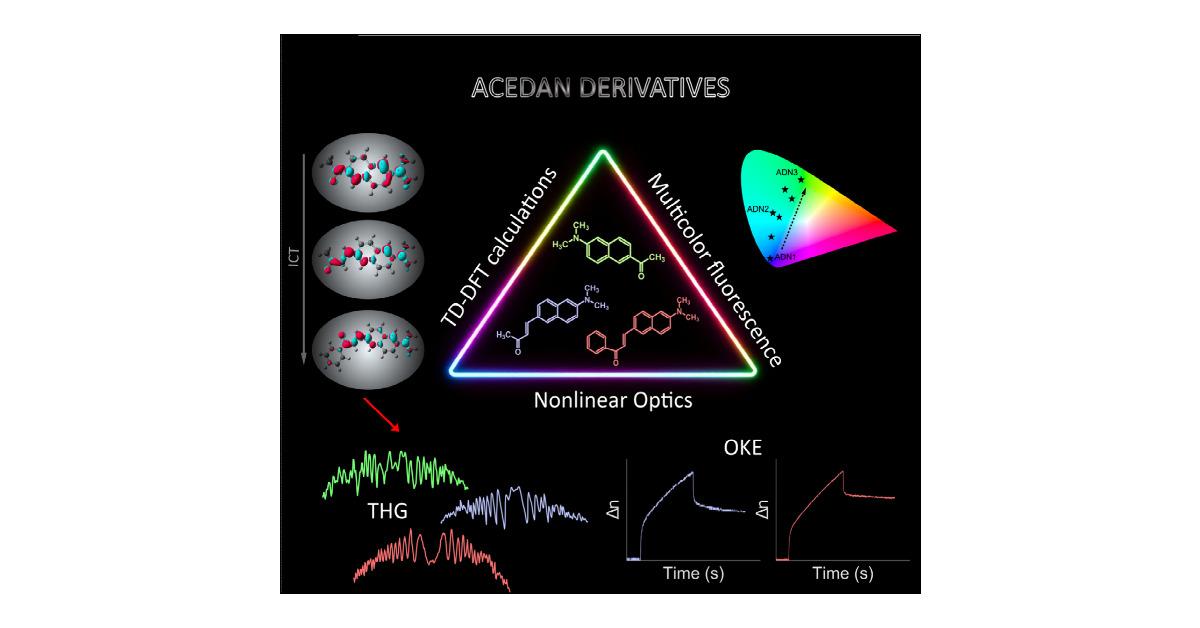

【ADN】The Journal of Physical Chemistry B

From Theory to Practice: Advanced Nonlinear Optics and Multicolor, Tunable Fluorescence of Acedan Dyes

Acedan (ADN) 及其衍生物是用途广泛的染料,以其可调控的供体-受体性质而闻名,可用于各种光谱学应用。目前,它们被广泛用作荧光探针,用于标记生物分子和细胞器。本研究考察了三种 ADN 生色团新发现的多功能性,从而拓展了它们的应用前景。我们采用含时密度泛函理论 (TD-DFT) 方法来指导、讨论和支持实验研究。此外,通过利用非线性光学 (NLO) 技术,例如用马赫-曾德尔干涉法评估三次谐波产生 (THG) 和全光开关 (光学克尔效应, OKE),我们证明了 ADN 衍生物表现出卓越的 NLO 特性。具体而言,在 THG 实验中,ADN1、ADN2 和 ADN3 的信号强度分别比参考材料(二氧化硅)强约 2.5 倍、2.0 倍和 12.0 倍。此外,OKE 实验证实了 ADN 的光致双折射现象。所研究的 Acedan 还可以表现出多色荧光,以及双染料和三染料排列中各个组分之间的能量转移。因此,这项综合研究为发光二极管、传感器、投影仪和显示器等应用提供了宝贵的见解。

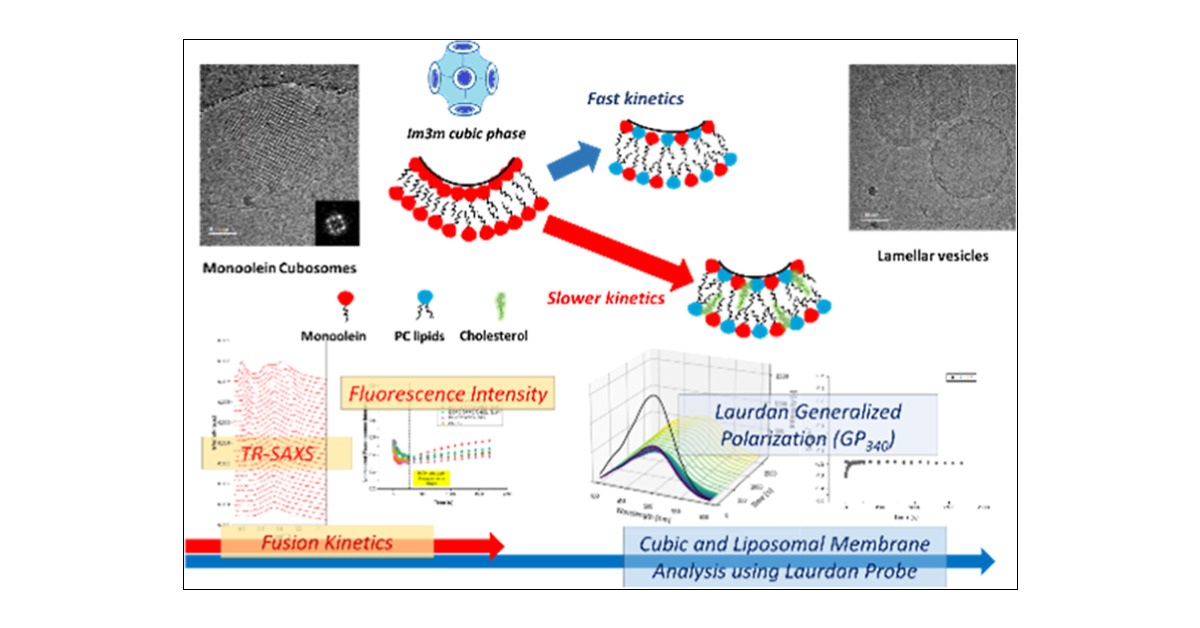

【cubosomes】The Journal of Physical Chemistry B

Investigation of Cubosome Interactions with Liposomal Membranes Based on Time-Resolved Small-Angle X-ray Scattering and Laurdan Fluorescence Spectroscopy

双连续立方相(cubosomes)的纳米分散体系作为一种新兴的药物递送载体,因其内部结构由高度弯曲的脂质双层组成,能够容纳大量的药物负载而备受关注。尽管cubosomes在药物递送方面展现出巨大潜力,但其物理化学性质以及与细胞膜的相互作用尚未被完全理解。为了阐明cubosomes与细胞膜的相互作用,本研究采用时间分辨小角X射线散射(TR-SAXS)、冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)和荧光光谱学等技术,研究了单油酸甘油酯(MO)cubosomes在与不同相态的模型细胞膜混合时,其结构和立方膜的变化。

TR-SAXS结果显示,cubosomes在与脂质体相互作用后,其结构从Im3m相逐渐转变为层状相。立方相转变为层状相的时间受到脂质体双层流动性的显著影响。与流动性膜脂质体混合时,cubosomes转变为层状相所需的时间更短,反之亦然。冷冻透射电子显微镜图像显示,cubosomes的规则内部结构在相互作用后消失,留下层状囊泡,进一步证实了TR-SAXS的结果。

本研究还利用Laurdan荧光探针评估了cubosomes和脂质体在相互作用过程中膜极性的变化。对探针标记的cubosomes进行荧光强度归一化分析发现,其荧光强度先降低,随后恢复,这可能表明立方膜的解体以及混合膜的形成。此外,立方相解体的动力学似乎不受脂质体组成的影响,这与归一化SAXS强度结果一致。

对混合后的cubosomes和脂质体进行广义极化(GP340)值评估显示,cubosomes和脂质体的流动性及膜水合状态逐渐转变为彼此相似,证实了两者之间发生了物质交换。随着时间推移,cubosomes和脂质体的水合状态趋于一种介于两者之间的平衡状态。达到最终平衡状态所需的时间受到脂质体膜的流动性和水合状态的影响,尤其是GP340值的差异及其膜相态。

这些结果强调了在研究cubosomes与脂质体膜相互作用时,考察立方膜条件(如膜极性)及其对立方结构变化的影响的重要性。

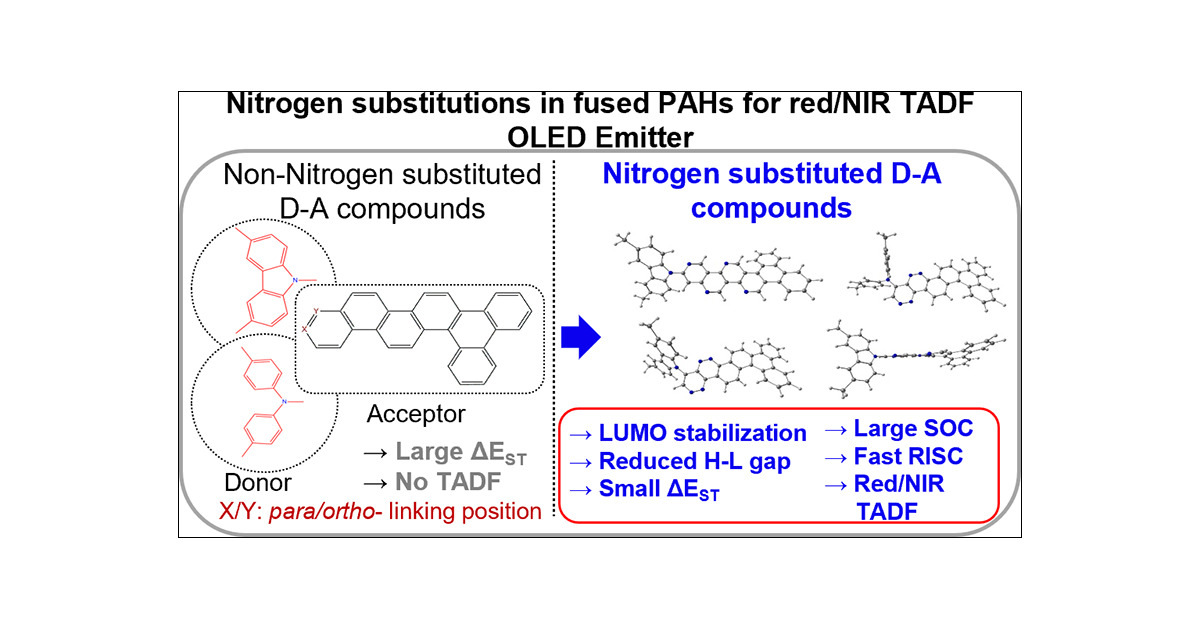

【OLED】The Journal of Physical Chemistry A

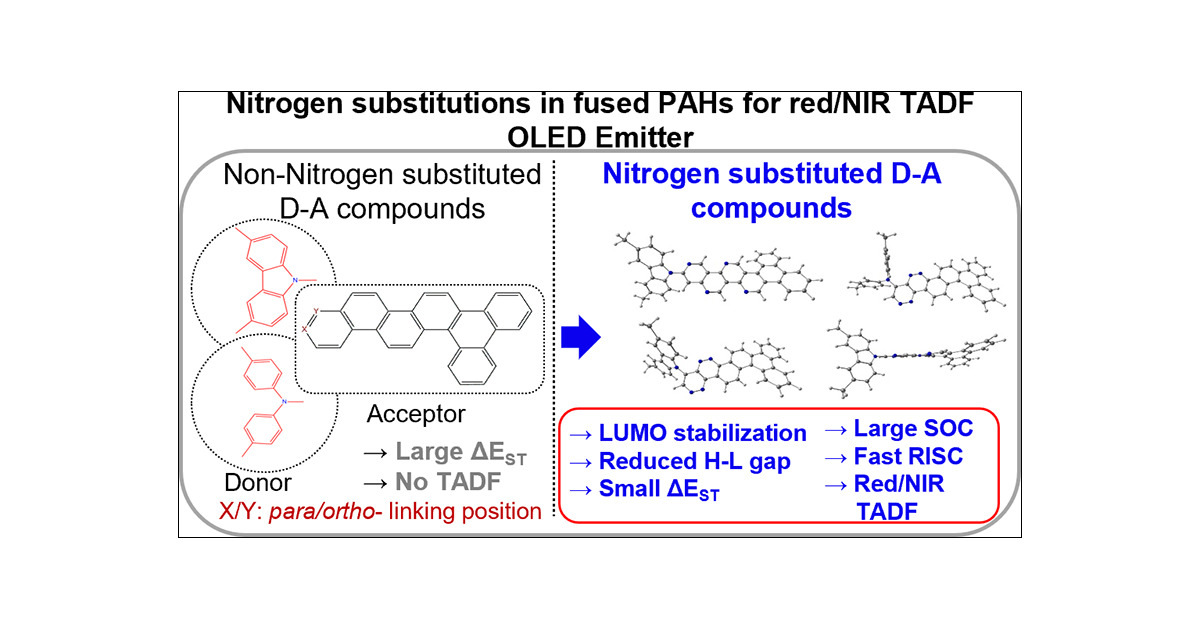

Developing Red and Near-Infrared Delayed Fluorescence Emission in Nitrogen-Substituted Donor–Acceptor Polycyclic Hydrocarbon OLED Emitters: A Theoretical Study

氮取代对基于热活化延迟荧光(TADF)的有机发光二极管(OLED)材料的发展产生了重大影响,尤其是氮取代的多环芳烃(PAHs)作为TADF发光体的研究受到了广泛关注。在此背景下,我们提出了一种基于二苯并[a,c]菲(DBP)分子的对称氮取代分子设计方法,用于稠环苯环PAHs。我们设计了以二甲基咔唑(DMCz)和二甲基二苯胺(DMDPA)为给体的可能的给体-受体(D-A)化合物,并研究了这些设计的D-A化合物的结构和光物理特性。

这些扭曲且延伸的D-A型PAH发光体表现出红色和近红外(NIR)TADF发射。氮取代导致了显著的LUMO(最低未占据分子轨道)稳定化以及HOMO-LUMO(最高占据分子轨道与最低未占据分子轨道)能隙的减小。此外,与非氮取代化合物相比,我们计算出的单重态-三重态能隙分裂(ΔEST)显著更小。研究的邻位连接的D-A化合物显示出相对较大的给体-受体扭曲分离,且与对位连接的化合物相比,ΔEST更小。

对于具有较高数量氮(4N)取代的发光体,我们预测其绝热ΔEST(ΔESTadia)在0.01-0.13 eV范围内,而使用叔丁基化给体时,我们甚至获得了低至0.007 eV的ΔESTadia值。对于T1三重态的自旋轨道耦合(SOC)计算结果表明,其值在0.12-2.28 cm⁻¹之间,这表明从三重态电荷转移(3CT)和局域激发(3CT+LE)态到单重态电荷转移(1CT)激发态的显著再填充。

重要的是,小的ΔESTadia和大的SOC值诱导了高达1×10⁶ s⁻¹的反向系间穿越(RISC)速率,这将在4N取代的D-A发光体中引起红色和近红外延迟荧光。值得注意的是,我们预测对位连接的化合物B4在670 nm处表现出红色TADF发射,邻位连接的化合物D4在713 nm处表现出红色TADF发射,而邻位连接的化合物D3和E3分别在987 nm和1217 nm处表现出延迟的近红外发射。

【OLED】Chemical Communications

Regulation of Aggregation-enhanced Thermally Activated Delayed Fluorescence in Butterfly-shaped Donors-Acceptor Conjugates

本研究探讨了醚键连接的苯甲酮以及二苯并呋喃/二苯并噻吩功能化的苯甲酮作为咔唑-邻苯二甲腈共轭物中的辅助基团时,对聚集增强型热活化延迟荧光(AE-TADF)的影响。其中,CDBFPN(二苯并呋喃功能化的苯甲酮衍生物)和CDBTPN(二苯并噻吩功能化的苯甲酮衍生物)由于其独特的蝴蝶状几何结构表现出聚集增强型热活化延迟荧光(AE-TADF)。相比之下,CBPN(未功能化的苯甲酮衍生物)则面临聚集诱导猝灭的问题,这突显了这些功能化基团在提升蓝色TADF性能中的关键作用。

诊疗型荧光材料

【炎症】Analytical Chemistry

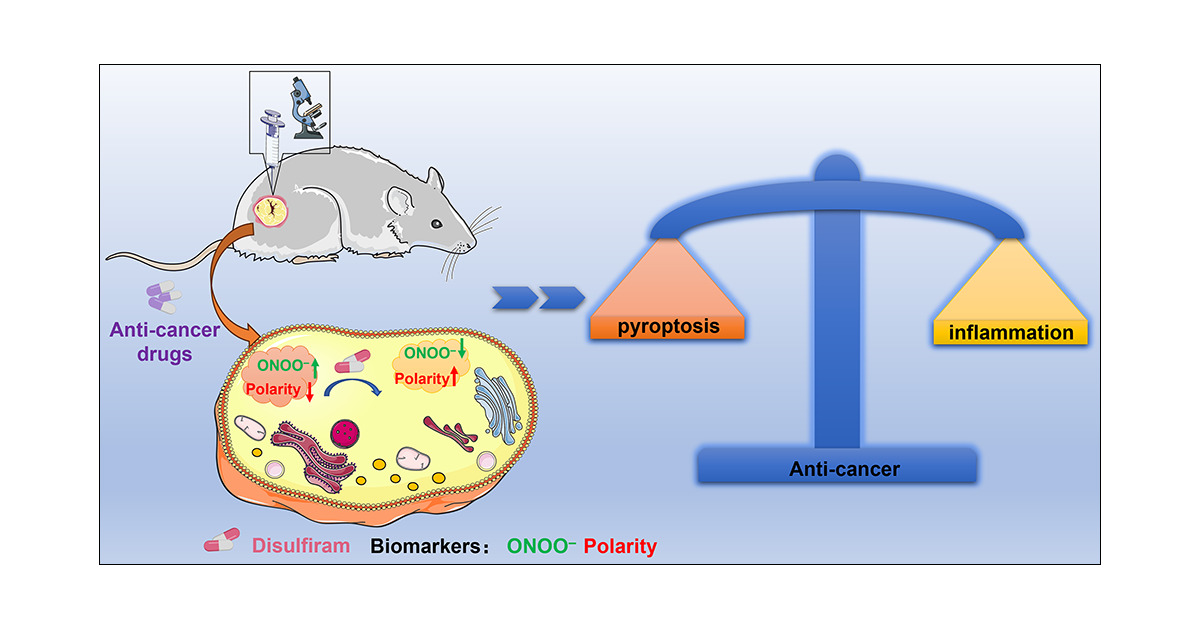

Development of a Near-Infrared Probe for Enhancing Cancer Therapy by Mitigating Pyroptosis-Induced Inflammation

焦亡(Pyroptosis)是一种在癌症治疗中至关重要的特殊细胞死亡机制,与凋亡和坏死有显著区别。它与炎症和活性氧(尤其是过氧亚硝酸盐[ONOO⁻])密切相关,而后者在多种疾病的发生中扮演着关键角色。由于焦亡与细胞极性和肿瘤微环境密切相关,对其监测具有很大挑战性。在本研究中,我们开发了一种近红外荧光探针PBQI,它对极性和ONOO⁻的波动具有高灵敏度和快速响应能力。PBQI靶向线粒体和脂滴,能够实时追踪焦亡相关的亚细胞变化。研究发现,在顺铂和二甲双胍诱导的焦亡过程中,PBQI能够区分正常细胞和癌细胞。为了缓解焦亡引起的炎症,本研究使用了双硫仑作为抑制剂,显著减轻了过度炎症反应。本研究突出了PBQI在研究极性、ONOO⁻与焦亡相互作用中的应用价值,并为开发更具针对性的癌症疗法提供了理论依据,这种疗法能够在最大化焦亡抗肿瘤效果的同时,最小化炎症副作用。

【光治疗】Sensors and Actuators B: Chemical

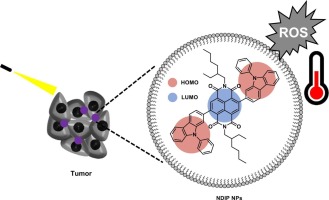

Naphthalenediimide-based heavy-atom-free nanoparticles for enhanced dual-functional type I photodynamic and photothermal therapy

光动力治疗(PDT)和光热治疗(PTT)的双重功能疗法是一种非侵入性策略,能够克服各自方法的局限性,同时有效诱导肿瘤细胞死亡。此外,I型活性氧(ROS)在肿瘤缺氧环境中的生成过程相对独立于氧气,这为癌症治疗提供了显著优势。然而,设计能够同时增强I型ROS生成和光热效应的高效、无重原子光敏剂(PSs),尤其是在缺氧肿瘤环境中,以充分发挥双重功能PDT-PTT的潜力,仍然是一个关键挑战。

在本研究中,我们制备了基于萘二酰亚胺(NDI)的无重原子供体-受体-供体(D-A-D)型光敏剂,采用NDI作为受体,并在酰亚胺和2、6位进行可变取代,同时结合三种不同的电子给体。通过合成的NDIR、NDIT、NDIC和NDIP来评估单体状态下的PDT/PTT性能。其中,最具潜力的NDIP被包载以增强生物相容性,实现增强的渗透和滞留(EPR)效应,并通过分子间相互作用促进ROS生成。结果表明,NDIP纳米颗粒(NPs)的总ROS生成效率优于传统光敏剂(如玫瑰红B,RB),并且实现了19.7%的光热转换效率(PCE),显示出其作为I型PDT-PTT双重功能剂的潜力。

综上所述,本研究证明了定制化的基于NDI的无重原子光敏剂纳米颗粒能够在缺氧肿瘤中增强I型ROS生成和光热效率,为有效的双重功能癌症治疗提供了有前景的基础。

其他

【算法】Remote Sensing of Environment

A novel GSM and fluorescence coupled full-spectral chlorophyll a algorithm for waters with high CDM content

由于有色碎屑物质 (CDM) 的干扰,仅利用较短可见光波长(小于 560 纳米)的标准海洋颜色算法在北冰洋 (AO) 中的表现不佳。纳入不易受 CDM 干扰的较长波长可能有助于反演水体属性,尤其是在 CDM 含量高的北极水域。同样,仅利用光谱红色区域的算法,例如基于荧光的算法,也不适合这些水域,因为难以准确描述背景弹性散射信号。 在本研究中,我们提出了一种算法,该算法通过将针对北冰洋调整后的 Garver-Siegel-Maritorena (GSM) 算法 (GSMA) 与优化的荧光发射模型相结合,考虑了全可见光谱域中浮游植物的弹性散射和荧光。我们的新算法 FGSM 显示出与为北冰洋叶绿素 a 浓度 (Chl) 估计量身定制的经验算法 (AO.emp) 相当的总体性能,平均绝对差 (MAD) 为 1.83。此外,FGSM 优于 GSMA 和荧光线高 (FLH) 算法,Chl 估计的 MAD 提高了高达 41%。 利用原位数据集和勒拿河三角洲(一个以高生产力和存在沿海 CDM 为特征的区域)的卫星数据进行的评估表明,对于富营养化水域,即 Chl 通常较高的情况下,FGSM 显著减轻了 AO.emp 和 GSMA 对 Chl 的低估,并表现出更强的鲁棒性,可以产生比其他半解析算法更多的反演结果。对于高悬浮颗粒物 (SPM) 的水域,FGSM 也表现出比本研究中评估的其他算法更优越的性能。未来仍需对北极水域,特别是浑浊的沿海水域进行进一步验证。