荧光爱好者周刊(第三十二期)

综述及机理

【Coordination Chemistry Reviews】Advances and applications of metal–organic framework/molecularly imprinted polymer (MOF/MIP) for fluorescence detection

烟酰胺单核苷酸(NMN)因具有潜在的抗衰老功效,在健康养生领域备受青睐,开发一种快速、准确的NMN检测方法对市场监管至关重要。

本研究开发了一种基于铕基金属有机框架(Eu-MOF)的比率荧光传感器,用于NMN的快速便捷检测。研究团队采用双配体策略,以2,4,6 - 三(4 - 羧基苯基) - 1,3,5 - 三嗪和2 - 氨基对苯二甲酸为配体,使Eu-MOF能够在蓝色和红色区域发出双重荧光。当加入Cu²⁺离子时,Eu-MOF的蓝色荧光被猝灭;随后引入NMN,信号得以恢复,并以红色荧光作为稳定的内参。

在最佳实验条件下,该传感器展现出良好的检测性能,其线性检测范围为0.005 - 2 mg mL⁻¹,响应时间仅需1分钟。对于实际产品中NMN的检测,只需将其简单溶解于水中即可,回收率在92.2% - 103.8%之间,检测结果与传统高效液相色谱法所得结果一致,验证了该方法的准确性和可靠性。

这种基于Eu-MOF的比率荧光传感器为NMN产品的质量控制、假冒伪劣产品检测以及监管监测提供了有力工具。它不仅操作简便、响应迅速,而且具有较高的灵敏度和准确性,能够有效满足健康养生行业对NMN产品检测的需求,有助于规范市场秩序,保障消费者权益,推动该行业的健康发展。

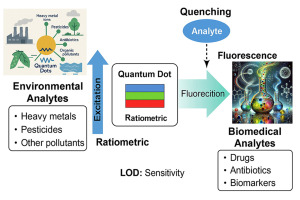

【Talanta】Advances in quantum dot-based fluorescence sensors for environmental and biomedical detection

本综述聚焦于基于量子点(QDs)的荧光传感器在环境和生物分析物检测领域的演变与应用。该传感器能应对不同现实场景及复杂样品基质中的检测需求。

文中对不同类型的量子点进行了分类,如碳点(C - dots)、石墨烯量子点(GQDs)以及金属掺杂量子点等,并考察了它们的特性。这些量子点具有可调谐荧光、低毒性和光稳定性等优势,使其在多种应用场景中表现出色。

研究还探讨了关键的传感机制,包括福斯特共振能量转移(FRET)和荧光猝灭等。同时,介绍了基于纸张的比率型、开关型等创新型传感器。这些机制和创新设计为量子点荧光传感器的性能提升和应用拓展提供了可能。

此外,综述通过案例研究展示了这些传感器在环境和生物医学领域的应用。它们能够提供快速、灵敏且成本效益高的解决方案,满足了相关领域对检测技术的要求。

总体而言,本综述揭示了基于量子点的荧光传感器在变革分析检测技术方面的潜力。这类传感器在环境监测中可助力实时、精准地追踪污染物;在生物成像领域能实现高分辨率、低损伤的成像;在公共卫生安全方面,有助于快速筛查有害物质,为保障公共健康提供有力支持,为环境监测、生物成像和公共卫生安全等领域带来了新的发展机遇。

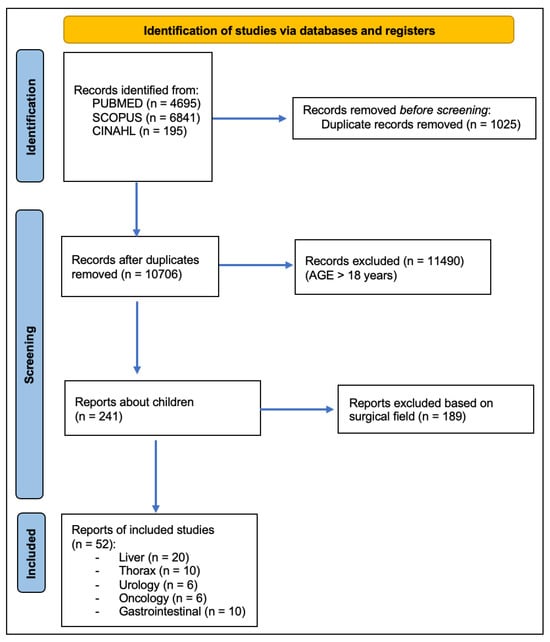

【Children】Advancing Pediatric Surgery with Indocyanine Green (ICG) Fluorescence Imaging: A Comprehensive Review

本综述强调了ICG荧光成像在小儿外科中不可或缺的地位,指出其在改善手术效果和保障患者安全方面具有变革性潜力。尽管ICG优势显著,但为充分发挥其效用,仍需对给药剂量和时机进行标准化规范。该综述旨在探究ICG在小儿外科中的多种应用,报告不同外科领域的用药剂量和给药时间,并确立最佳实践,为ICG的未来应用提供指导。

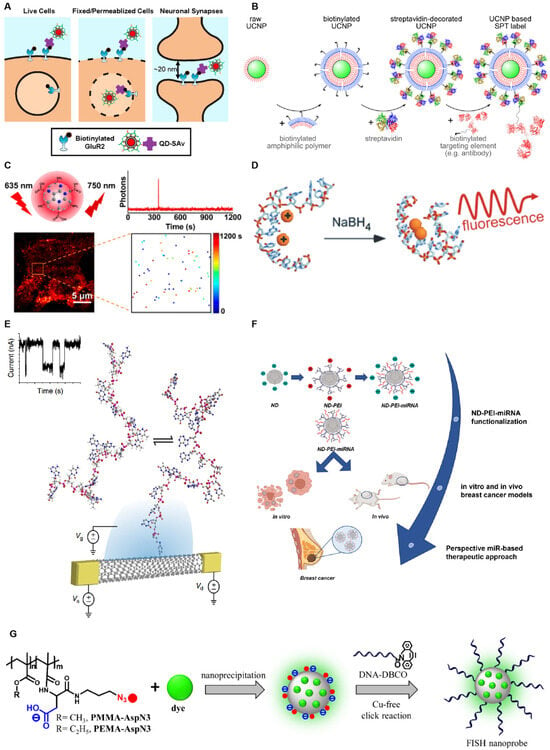

【Biosensors】Advancements in Single-Molecule Fluorescence Detection Techniques and Their Expansive Applications in Drug Discovery and Neuroscience

单分子荧光技术作为前沿科研利器,正不断拓展人类认知的边界。本综述全面总结了单分子荧光检测领域的技术进展,重点阐述了单分子荧光探针、成像系统以及生物传感器等方面的最新研发成果。

在单分子荧光探针方面,不断有新型探针问世,它们具备更高的灵敏度和特异性,为单分子研究提供了更精准的工具。成像系统也在持续升级,能够实现对单分子的高分辨率、实时成像,极大地推动了相关研究的深入。生物传感器则利用单分子荧光技术,实现了对生物分子的高灵敏检测。

这些先进工具在药物研发和神经科学研究领域展现出广泛应用。在药物研发中,它们助力设计并监测复杂药物递送系统,有助于深入阐明药物作用机制和药代动力学特性,加速新药研发进程。在神经科学研究里,单分子荧光技术可揭示神经信号传导和突触功能的复杂机制,为理解神经退行性疾病的分子基础提供了关键线索。

单分子荧光技术在这些应用中展现出的超高灵敏度,凸显了其在现代生物医学研究中的巨大潜力。随着技术的不断进步,单分子荧光技术有望拓展至更多科学领域,为各学科的发展注入新的活力,推动科学研究的不断突破与创新,引领我们进入一个更加微观、精准的科研新时代。

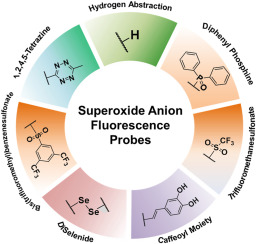

【Dyes and Pigments】Recent progress of organic fluorescence probes for superoxide anions based on recognition mechanisms and biological applications

超氧阴离子作为重要的活性氧物种之一,是多种活性氧的前体,在维持氧化还原稳态中起着关键作用。然而,当超氧阴离子水平出现异常时,往往预示着某些疾病的发生。因此,如何高效、便捷地检测超氧阴离子,有助于深入理解其在相关疾病中的作用机制。

近年来,用于检测超氧阴离子的有机荧光探针得到广泛报道。这类探针在检测与氧化应激相关疾病方面展现出巨大潜力。在本次综述中,研究人员依据反应位点,对用于检测超氧阴离子的有机荧光探针及其生物学应用进行了简要总结。

在生物学应用方面,这些探针可应用于细胞或生物体内,实时监测超氧阴离子的动态变化,为研究超氧阴离子在生理和病理过程中的作用提供有力工具。例如,在研究某些神经退行性疾病时,利用这类探针可以观察超氧阴离子在神经元中的产生和变化情况,进而探讨其与疾病发生发展的关系。

最后,研究团队还讨论了当前超氧阴离子有机荧光探针存在的一些局限性,如部分探针的选择性不够高、在复杂生物环境中的稳定性有待提升等。同时,也展望了未来的发展前景,期待未来能开发出性能更优异、应用范围更广的超氧阴离子荧光探针。希望此次综述能为超氧阴离子荧光探针的研发提供一定参考。

检测型荧光材料

【Chemical Communications】A novel CRISPR–Cas12a-based fluorescence anisotropy method with a high signal-to-background ratio for sensitive biosensing

本研究采用了一种具有高效反式切割能力的 CRISPR - Cas12a 系统,并将其与由 DNA 四面体组成的大分子质量 DNA 纳米链相结合,以此提升荧光各向异性法的信背比,进而实现对乙型肝炎病毒(HBV)DNA 的灵敏检测。

在传统检测方法中,荧光各向异性法虽有一定应用,但信背比不足,限制了其检测灵敏度。而 CRISPR - Cas12a 系统凭借其独特的反式切割活性,在核酸检测领域展现出巨大潜力。研究人员创新性地引入由 DNA 四面体构建的大分子质量 DNA 纳米链。DNA 四面体具有结构稳定、易于修饰等优点,由其组成的纳米链可有效增加与目标分子的结合位点,提高信号强度。

当该 CRISPR - Cas12a 系统与 DNA 纳米链结合后,在检测 HBV DNA 时,能更精准地识别目标序列并发挥反式切割作用。这一过程显著增强了荧光信号,同时降低了背景噪声,从而大幅提高了信背比。

通过这种结合方式,研究成功实现了对 HBV DNA 的高灵敏度检测。这一成果不仅为 HBV 感染的早期诊断提供了更有效的技术手段,也为其他核酸相关疾病的检测提供了新的思路和方法,有望推动核酸检测技术在临床诊断和疾病防控领域的进一步发展。

【Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects】Construction of Eu3+ modified covalent organic framework and fluorescence detection of L-lysine

L - 赖氨酸是一种人体无法人工合成、必须从饮食中获取的必需氨基酸,因此检测食品中其含量至关重要。本研究提出了一种简单有效的L - 赖氨酸手性荧光识别方法,该方法利用手性共价有机框架实现。

研究团队首先合成了一种含有吡啶基团的TAB - DFP - COF。随后,用Eu³⁺对其进行修饰,制备出Eu³⁺@TAB - DFP - COF比率荧光传感器。该传感器具有内置的自校正功能,能够有效补偿与目标物无关的各种干扰因素,从而提高检测结果的准确性。

这种荧光传感器优势明显。它合成容易,大大降低了制备成本和技术难度;响应时间迅速,能在短时间内给出检测结果,满足快速检测的需求。同时,它还具备良好的选择性和高灵敏度,可以精准识别L - 赖氨酸,即使在复杂样品中也能有效检测。

值得一提的是,本研究是首次将共价有机框架材料应用于未经过手性修饰的L - 赖氨酸检测。这一创新为未来手性氨基酸的检测提供了全新思路和方法,有望推动相关检测技术的发展,在食品安全、生物医学等领域发挥重要作用,帮助人们更准确地了解食品中氨基酸的含量,保障健康饮食。

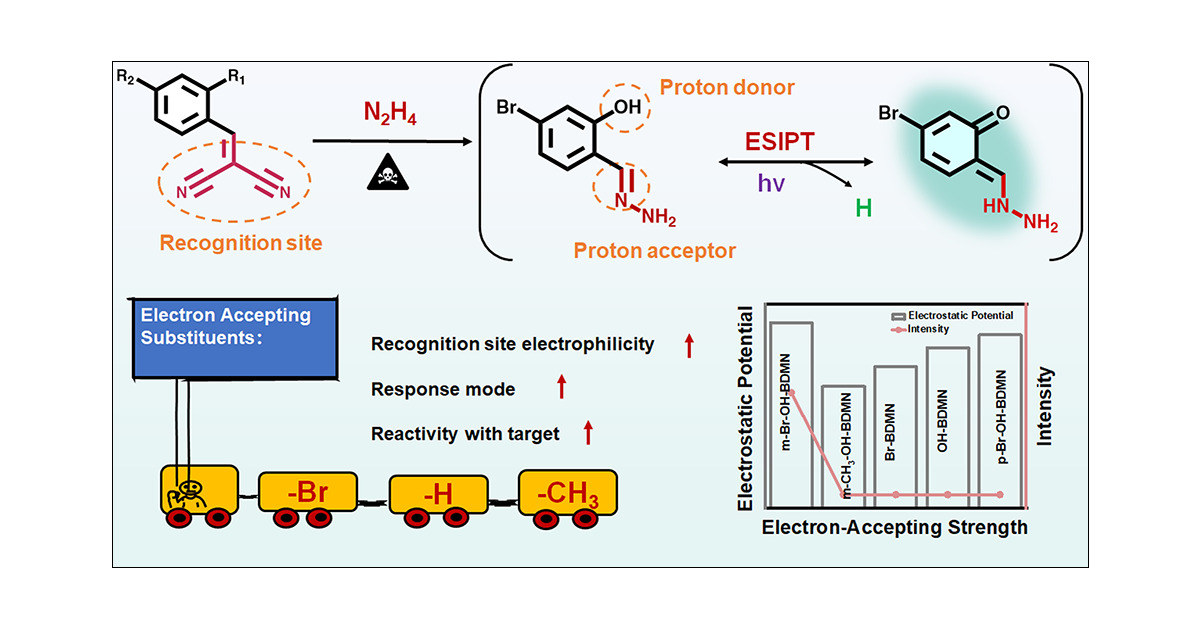

【Analytical Chemistry】Zero- Fluorescence Probe for Ultrasensitive and Specific Detection of Hydrazine by Regulating the Electron-Accepting Strength

激发态分子内质子转移(ESIPT)过程的引入,对设计具有特定功能的零背景荧光探针意义重大。

本研究基于肼(N₂H₄)的亲核攻击特性,设计了一系列以二氰基乙烯为识别位点的BDMN基探针。研究人员通过调节二氰基乙烯对位取代基的吸电子能力,以及羟基与二氰基乙烯的相对位置来实现设计。研究发现,较强的吸电子能力可大幅提升识别位点的反应活性。只有当羟基处于识别位点的邻位取代基位置时,探针才能与N₂H₄反应生成腙作为质子受体,进而引发ESIPT过程并产生蓝绿色荧光发射。

在众多探针中,以溴(Br)为吸电子基团的m - Br–OH - BDMN探针对N₂H₄的检测性能优异。它具有极低的检测限(LOD,0.46 nM),响应速度快(1秒),即便在存在18种干扰物的情况下,仍具备出色的选择性。

此外,为进一步验证该探针设计策略的实用性,研究人员构建了负载m - Br–OH - BDMN的硅基多孔传感器,成功实现了对N₂H₄蒸气的特异性识别。这种非荧光探针设计策略为功能性探针的合理设计以及高性能传感方法的开发提供了新思路,有望推动相关领域的技术进步,在环境监测、化学分析等领域发挥重要作用。

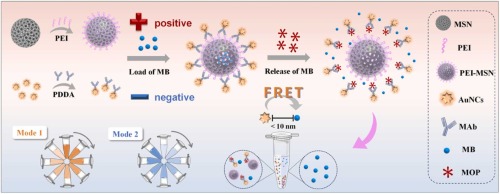

【Sensors and Actuators B: Chemical】Single-step multimodal fluorescence immunosensor based on gated nanosystem for morphine detection

为保障公共卫生与安全,开发具备高灵敏度、快速响应且结果可视化解读的违禁药物及精神活性物质检测平台至关重要。本研究提出了一种基于门控纳米结构的创新型多模态荧光免疫传感器(MSN - MAb - AuNCs),以吗啡为模型抗原进行痕量检测。

该平台利用介孔二氧化硅纳米粒子(MSN)实现信号分子内部的负载与外部的偶联。采用竞争性免疫分析机制精准激活门控系统,同时借助荧光共振能量转移(FRET)确保信号高效传导。其关键创新在于使用聚乙烯亚胺(PEI)作为“伪半抗原”,PEI的长链结构不仅能增强金纳米簇(AuNCs)的荧光,还可防止过早发生FRET。这一设计使得门控响应精准,且能实现多模态检测的无缝整合。

该免疫传感器对吗啡的检测限极低,可达0.086 ng/mL,还支持一步法操作,既能进行视觉半定量分析,也能实现精确定量。此外,门控系统具有通用性,可适配多种分析物和检测模式,为快速、可视化的痕量物质检测提供了可靠策略。

相较于传统方法,本研究克服了诸多局限,在生物传感和分析化学领域取得显著进展,为未来相关检测技术的发展提供了新方向,有望在毒品检测、药物残留分析等方面发挥重要作用。

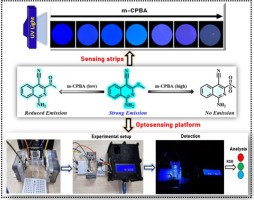

【Microchemical Journal】A low-cost miniaturized optosensing platform for selective peroxyacid detection in aqueous solution based on sequential oxidation of a deep blue-fluorescence emitter

开发针对间氯过氧苯甲酸(m-CPBA)检测的荧光有机小分子探针,对于有效减轻其带来的健康和生态危害至关重要。异喹啉骨架虽具备一定特性,但因合成复杂,作为荧光平台尚未得到充分探索。

在本研究中,科研人员设计、合成并应用了一种新型的含硫甲基的异喹啉基化学探针(QN),用于对广泛使用的过氧酸m-CPBA进行化学信号传导。QN具有高荧光量子产率(Φf = 0.54),在近水溶液中,通过分子内电荷转移(ICT)关闭机制,对m-CPBA展现出卓越的传感能力。研究发现,m-CPBA能促进QN氧化转化为相应的亚砜和砜类似物,这可能是QN对m-CPBA具有特异识别特性的原因。

为证实这一机理,研究团队开展了全面的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、高分辨率质谱(HRMS)分析和密度泛函理论(DFT)研究。经测定,QN对m-CPBA的检测限为0.93 µM。此外,为提升QN的实用性,研究团队将其集成到传感试纸条中,实现了对m-CPBA的固相检测。同时,还开发了一种基于开源Arduino平台的低成本光学传感装置,该装置与红、绿、蓝(RGB)颜色传感器相连,可对不同浓度的m-CPBA进行实时、定量的即时分析。这一研究成果为m-CPBA的检测提供了新的方法和工具,有望在环境监测、化学分析等领域发挥重要作用。

【Process Safety and Environmental Protection】Influence of nitrogen-boron-sulfur triple-doping on the fluorescence emission of carbon dots and their sensing detection of copper ions

本研究采用一步水热法,以天冬氨酸、半胱氨酸和硼酸为原料,合成了三种掺杂碳点,分别是氮掺杂的Cdots - 1、氮硫共掺杂的Cdots - 2以及氮硫硼共掺杂的Cdots - 3。

研究团队运用XRD、TEM、Uv - Vis、XPS、FTIR和PL等多种技术,对样品的形貌、元素组成和光学性质进行了表征。结果表明,掺杂是控制碳点核心结构和发射特性的有效方法。在这三种碳点中,Cdots - 3荧光强度最高,能发出强烈的蓝色荧光。

进一步研究发现,Cdots - 3对Cu²⁺具有高度敏感性,二者存在线性关系,线性方程为y = 955.02–1.68976x,这使其成为一种可快速检测Cu²⁺的荧光探针。加入Cu²⁺后,Cdots - 3的荧光寿命从3.76 ns缩短至3.33 ns。分析显示,Cdots - 3的荧光猝灭主要是动态猝灭机制,同时伴有标准的静态猝灭过程。

为验证实验检测的准确性,研究团队分别采用线性回归模型、随机森林回归模型、支持向量机回归模型和决策树回归模型来预测检测模型。其中,随机森林模型的预测效果最佳,决定系数达到0.9996,均方误差为0.0167。这表明,以Cdots为荧光探针检测Cu²⁺具有较高的可靠性,该研究为Cu²⁺的检测提供了新方法,有望在环境监测、生物分析等领域得到应用。

【Combustion and Flame】Quantification of NO in the post-flame region of laminar premixed ammonia/hydrogen/nitrogen-air flames using laser induced fluorescence

氨基燃料因其高能量密度和相较于氢气更简单的物流条件,被视为极具潜力的零碳能源载体。然而,其缺点在于燃料中含有的氮会导致一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO₂)和一氧化二氮(N₂O)等不受欢迎的氮氧化物排放量,比传统燃料高出几个数量级。

目前,关于氨及其混合物燃烧的化学动力学模型,在预测NO排放方面存在较大差异,且缺乏定量实验数据来验证和优化这些反应机制。本研究在平板火焰燃烧器上,利用NO A - X(0,1)系统的激光诱导荧光技术,对4种不同氨分解比例和一系列当量比下的层流预混NH₃/H₂/N₂空气火焰产物气体中的NO进行了测量。

研究提出了一种基于向稀预混甲烷火焰中添加NO的线性校准方法。初始信号处理包括校正激光吸收、荧光吸收(信号捕获)以及激光能量波动。激光诱导荧光(LIF)信号针对玻尔兹曼分数变化、谱线重叠、粒子数密度变化以及校准和测量之间的淬灭效应进行了校正,这需要了解当地温度和主要物质的摩尔分数。

通过使用532 nm连续波激光激发N₂拉曼信号,并将理论N₂拉曼光谱与实验信号拟合的N₂测温法测量温度,可表征局部近绝热火焰条件随操作条件的变化,并据此调整信号校正以适应局部温度。主要物质通过一维模拟提取。将测得的NO摩尔分数与五种近期化学动力学模型进行比较,结果显示这些模型对富混合物预测良好,但对化学计量比和稀混合物的NO预测存在系统性低估。

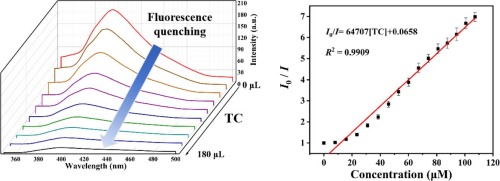

【Inorganic Chemistry Communications】A facile fluorescence Zr-MOF probe for selective sensing tetracycline in water

四环素(TC)因被广泛用作抗菌剂,已成为水生环境中常见的污染物之一。因此,开发精准检测水中四环素残留的方法至关重要。

本研究提出了一种利用Zr - MOF(MOF - 808)进行四环素荧光传感的简便方法。MOF - 808具有卓越的发光性能,在水中的稳定性良好,在长达10天的时间里以及3 - 12的宽泛pH范围内都能保持稳定。

检测结果显示,MOF - 808可作为水溶液中四环素检测的高效发光探针。它灵敏度高,检测限低至7.26 nM,且响应时间快,在10秒内即可完成。值得注意的是,相较于水中的其他常见阴离子和金属阳离子,MOF - 808对四环素表现出高选择性。

通过综合分析阐明了传感机制,发现内部过滤效应(IFE)是导致MOF - 808荧光猝灭的原因。四环素与MOF - 808之间的相互作用对四环素的预富集至关重要,这种相互作用使得荧光响应迅速,且猝灭效率高。

此外,MOF - 808在实际环境水样中成功检测出四环素,进一步证实了其实用性。这一研究成果为水中四环素残留的检测提供了新方法,有望在环境监测、水质评估等领域得到应用,帮助人们更好地了解和控制水体中的四环素污染情况。

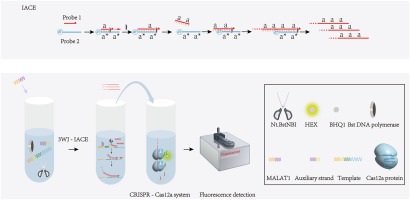

【Analytica Chimica Acta】A fluorescence biosensor for detecting LncRNA MALAT1 based on isothermal amplification by cyclic extension

长非编码RNA(lncRNA)转移相关肺腺癌转录本1(MALAT1)是基因表达的重要调控因子,已成为多种癌症进展过程中极具潜力的生物标志物。

目前,临床上对lncRNA MALAT1的检测主要依赖逆转录 - 聚合酶链式反应(RT - PCR)。然而,这种方法存在明显局限。RT - PCR操作需要专业的技术人员,其运行依赖大型且昂贵的热循环设备。这不仅增加了检测成本,还对操作人员的专业技能提出了较高要求。

这些限制因素极大地制约了RT - PCR的广泛应用,特别是在资源有限的地区。在这些地方,可能缺乏具备专业技能的操作人员,同时昂贵的设备也使得检测难以普及。由于无法便捷、经济地开展lncRNA MALAT1的检测,可能会影响癌症的早期诊断和治疗方案的制定,进而影响患者的预后。因此,开发一种简便、经济且适用于资源有限环境的lncRNA MALAT1检测方法具有重要的现实意义。这不仅可以提高癌症检测的可及性,还能为癌症的早期筛查和干预提供有力支持,有助于改善患者的治疗效果和生存质量,推动癌症防治工作的发展。

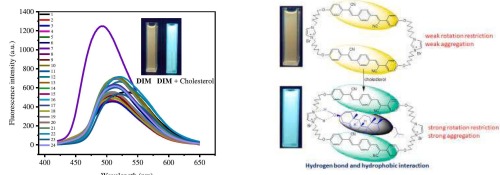

【Bioorganic Chemistry】A double-ionic macrocycle based on cyanostilbene: First organic fluorescence sensor based small molecular system for detecting cholesterol

胆固醇是一种必需营养素,也是多种疾病的重要生物标志物。尽管此前已开发出多种基于大型仪器和有机 - 无机杂化量子点的胆固醇分析方法,但截至目前,尚未有关于能快速、简便且原位检测胆固醇的有机荧光传感器的报道。

本研究设计并合成了一种基于氰基芪的新型双离子大环(DIM)化合物,这是首个基于小分子系统的有机荧光传感器,用于检测胆固醇。在检测胆固醇时,可观察到明显的荧光颜色变化,从绿黄色变为绿蓝色。该方法在22种生物分子和16种离子中表现出高选择性,检测限低至1.03×10⁻⁸ M,显示出极高的灵敏度。

研究通过Job's曲线、¹H NMR光谱、MS光谱、XRD分析、POM检测、CD光谱、CPL检测以及密度泛函理论计算等方法,阐明了DIM的传感机制,即胆固醇被包裹在DIM的空腔内。此外,DIM的实用性在多种应用场景中得到了验证,包括试纸、真实蛋黄样本和模拟水样本。这些实验证实了DIM在实际环境和日常应用中,既能对胆固醇进行定性检测,也能进行定量原位检测,且操作快速简便。这一研究成果为胆固醇的检测提供了新工具,有望在医学诊断、食品安全监测等领域发挥重要作用。

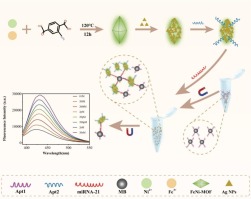

【Microchemical Journal】Enhanced Fluorescence-Based magnetic adsorption for highly Selective and sensitive detection of miRNA-21 using silver nanoparticles

微小核糖核酸(miRNAs)被视为癌症诊断领域极具潜力的生物标志物,因此开发灵敏且快速的检测策略对癌症早期临床诊断至关重要。

本研究提出了一种捕获 - 释放夹心型荧光生物传感器,该传感器利用银纳米颗粒(AgNPs)增强铁镍双金属有机框架(FeNi - MOF)的信号,以实现对miRNA - 21的灵敏定量检测。研究人员通过在FeNi - MOF表面原位生长AgNPs,合成了FeNi - MOF@AgNPs复合材料。同时,将修饰后的短辅助探针精准连接到磁珠(MB)和FeNi - MOF@AgNPs上。这些短辅助探针能显著加速对目标miRNA - 21的识别,提升检测效率。

当存在miRNA - 21时,它会与探针杂交,进而形成夹心型复合物。磁珠作为信号输出载体,通过磁吸附作用将复合物从上层清液中分离出来,此时富集的复合物会发出强荧光。这一过程消除了对分析信号的干扰,确保了高信噪比和高灵敏度。该传感器的检测限低至7.95 fM,检测时间仅需10分钟。这一特性使其能够分析低丰度的生物标志物,为癌症诊断提供了新的解决方案。未来,该技术有望在癌症早期筛查、病情监测等方面发挥重要作用,推动癌症精准医疗的发展。

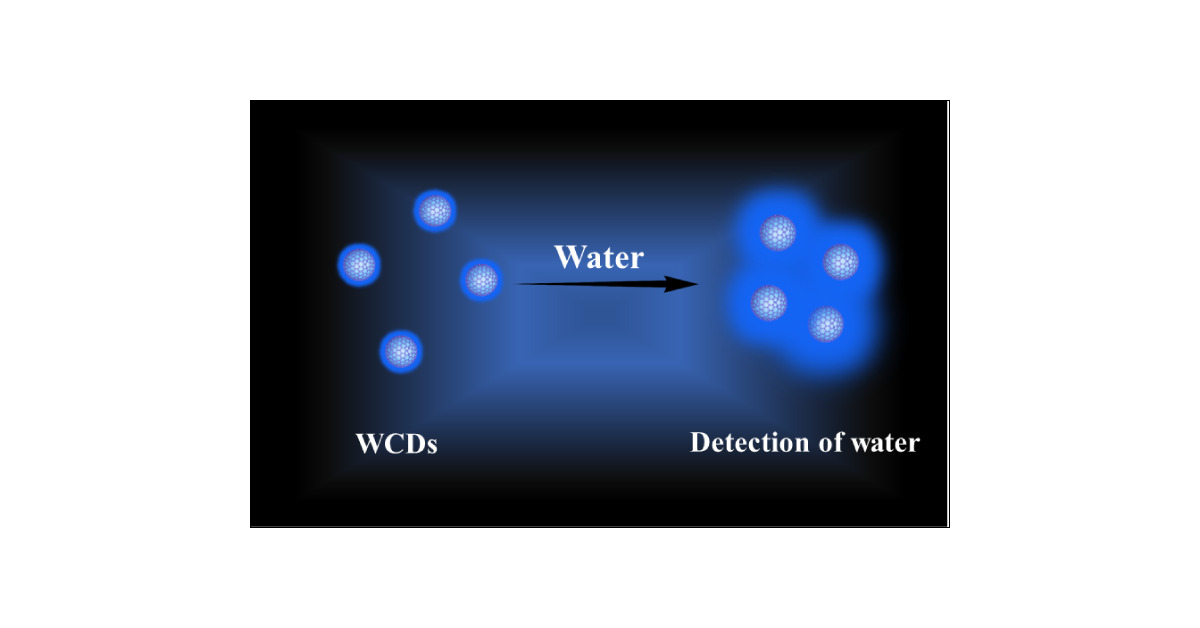

【Langmuir】Water-Responsive Fluorescence and Room-Temperature Phosphorescence Carbon Dots for Trace Water Detection in Ethylene Glycol and Multimodal Anticounterfeiting

在化学工艺中,精准识别乙二醇中的微量水对严格把控质量、保障产品纯度至关重要。然而,开发针对这种黏性溶剂中含水杂质的高灵敏度检测方法面临巨大挑战,主要源于乙二醇分子间存在强氢键网络,它不仅会掩盖水的存在,还会干扰传统分析技术。

本研究提出了一种新颖的荧光检测方法,该方法结合了简便、高效和快速响应的特点,利用了水响应碳点(CDs)。具体而言,研究人员合成了水响应碳点(WCDs),这种碳点在无水乙二醇中表现出增强的荧光特性。值得注意的是,水的引入会在394 nm处引发浓度依赖性的荧光增强,在0 - 0.284%(v/v)的水含量范围内,荧光强度与水含量呈线性相关,检测限低至0.017%(3σ/S)。

此外,借助WCDs与纤维素纸基质间的氢键作用,能有效稳定三线态激发态,从而实现绿色室温磷光(RTP)发射。通过控制水和乙醇的添加量,可精确调控WCDs的聚集 - 分散状态,进而驱动荧光与RTP之间的刺激响应转变。这种可调谐的光学特性不仅验证了检测机制,还为开发双模式动态防伪技术创造了新机遇。该方法为乙二醇中微量水的检测提供了新思路,有望在化工、制药等领域得到应用,同时其独特的双模式光学特性也为防伪技术领域带来了新的突破点。

成像型荧光材料

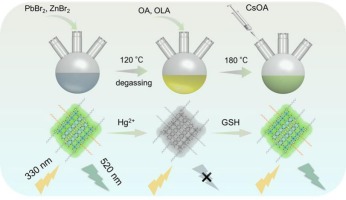

【Chemical Engineering Journal】Water-stabilized perovskite CsPbBr3/CsPb2Br5 for high-sensitivity fluorescence “on-off-on” recognition and cell imaging

CsPbBr₃纳米晶(NCs)具备优异的光电性能,然而,CsPbBr₃纳米材料本身存在遇水易碎的特性,这严重制约了其在生物医学领域的应用。

为解决这一问题,研究人员引入二维CsPb₂Br₅钙钛矿来重构CsPbBr₃。他们采用水辅助超声的方法,成功合成了具有水稳定性的CsPbBr₃/CsPb₂Br₅钙钛矿纳米晶。随后,利用这些纳米晶构建了荧光“开 - 关 - 开”型探针,用于检测汞离子(Hg²⁺)和谷胱甘肽(GSH)。

该探针的识别机制基于动态猝灭机制,具有高选择性和低检测限(对Hg²⁺的检测限为0.24 μM,对GSH的检测限为2.1 μM)。同时,它被成功应用于实际样品检测以及对UMUC-3肿瘤细胞的生物成像,表现出良好的灵敏度和生物相容性。

这项研究证明了全无机卤化物钙钛矿在水溶液中能够稳定检测目标物质,并实现对肿瘤细胞的成像。它为从钙钛矿材料中构建耐水且生物相容的探针提供了新契机,有望推动钙钛矿材料在生物医学领域的进一步发展,例如在疾病诊断、生物标志物检测等方面发挥更大作用,为相关领域的研究和应用带来新的突破。

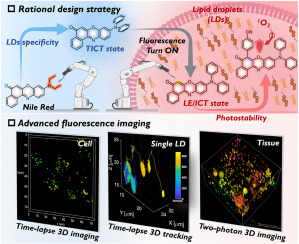

【Biosensors and Bioelectronics】Rational development of Nile red derivatives with significantly improved specificity and photostability for advanced fluorescence imaging of lipid droplets

自1985年首次报道尼罗红可作为脂滴(LDs)成像的荧光探针以来,近40年间,尼罗红一直被广泛使用,至今仍是脂滴成像最常用的探针之一。尽管尼罗红不断取得成功,但它逐渐暴露出两大局限性:脂滴特异性差和光稳定性低,这直接限制了利用先进荧光成像技术对脂滴展开深入研究。

在此背景下,研究人员开发出一种新的合成路线,能够便捷地制备一系列尼罗红衍生物(NR - 1至NR - 15)。他们利用这15种衍生物,全面研究了分子结构与它们性质(脂滴特异性、光稳定性)之间的关系。基于此,研究人员合理设计出一种新的尼罗红衍生物NR - 11,它显著提升了脂滴特异性和光稳定性。

利用这种新型脂滴探针,研究人员成功开展了多种先进的荧光成像实验,例如细胞的延时三维(3D)共聚焦成像、单个脂滴的延时3D动态追踪,以及组织的双光子3D成像。这些先进的成像结果不仅展示了这种新型荧光探针的实用性,还为脂滴的细胞生物学研究提供了新的见解。这一成果有望推动脂滴相关研究的发展,为深入了解脂滴在细胞内的功能、代谢过程等提供有力工具,也为开发更高效的脂滴成像探针和成像技术奠定了基础。

应用型荧光材料

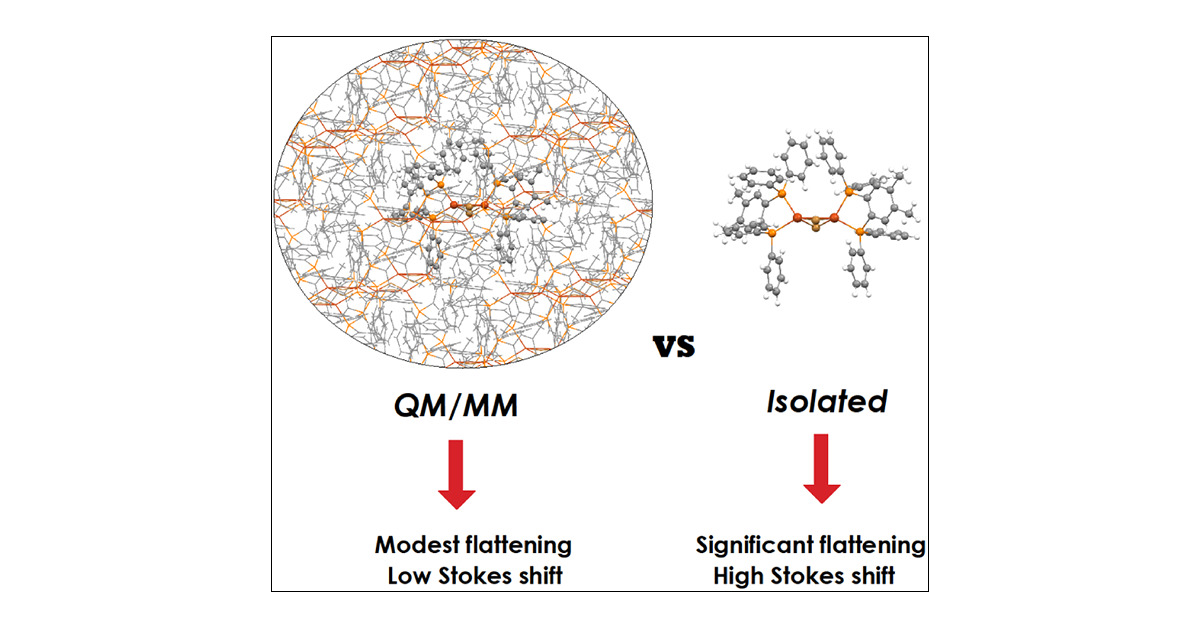

【Inorganic Chemistry】Tetrahedral Cu(I) Complexes for Thermally Activated Delayed Fluorescence: A Density Functional Benchmark Study with QM/MM Models

四面体构型的铜(I)配合物是一类重要的有机金属热活化延迟荧光(TADF)发光体。然而,由于这类配合物具有d¹⁰电子结构以及低能级的金属到配体的电荷转移(MLCT)态,在激发态下会出现(假)Jahn-Teller畸变,导致四面体结构向平面正方形结构转变。

从计算角度看,这带来了重大挑战。因为理论研究通常采用孤立单分子模型,但这种模型无法描述周围固态环境对几何结构弛豫的抑制作用,往往会使激发态几何结构过度弛豫,且得到的跃迁能不准确。而基于量子力学/分子力学(QM/MM)方法的晶体模型,成为模拟固态环境的可行方案。

研究团队针对56种已知的四面体构型铜(I) TADF发光体展开研究,将孤立分子模型与QM/MM模型,以及五种常用的密度泛函进行对比。结果显示,在基态几何结构和激发能方面,两种模型的差异较小;但在激发态几何结构和荧光能方面,存在显著偏差。由于QM/MM模型增加了体系的刚性,使得(假)Jahn-Teller效应引发的结构扁平化程度降低。与孤立分子模型相比,QM/MM模型计算得到的荧光能发生蓝移。这一研究结果有助于更准确地理解四面体构型铜(I) TADF发光体的发光机制,为设计和开发具有更高性能的TADF材料提供了理论依据,对推动有机发光二极管等领域的发展具有重要意义。

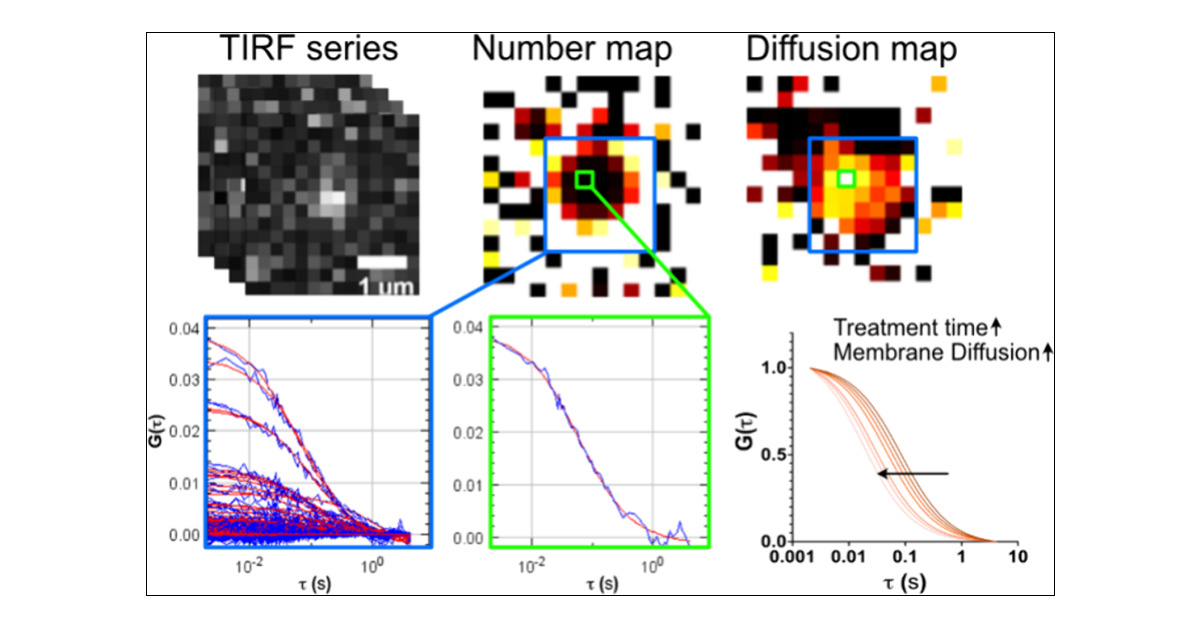

【Analytical Chemistry】A Live Bacterial Screening Assay for Membrane-Active Antimicrobial Compounds Using Imaging Fluorescence Correlation Spectroscopy

在个人卫生用品行业,开发新一代高效抗菌活性物质作为功能性抗菌成分和防腐剂的需求日益增长。由于细菌膜的结构组成相对保守,细菌若改变其结构,会影响膜嵌入蛋白的功能,因此攻击细菌膜的抗菌剂成为颇具吸引力的研究目标。然而,目前的筛选方法速度较慢,行业亟需快速筛选方法,以克服现有筛选工具耗时长的弊端。

成像全内反射荧光相关光谱(ITIR-FCS)技术十分强大,能够高精度、高准确度地测量膜动力学并识别其变化。研究人员将ITIR-FCS技术与分割算法相结合,可自动识别细菌细胞,以此筛选抗菌化合物对细菌膜动力学的影响,且该影响会随抗菌剂浓度和孵育时间而变化。

借助这一方法,在不到30分钟内就能评估膜活性,在2小时内便可生成剂量 - 反应曲线。与传统常用的敏感性测试方法相比,该技术具有显著优势。它能在更低的浓度下检测到抗菌活性,检测速度更是快了一个数量级。这一创新技术为抗菌活性物质的筛选和研究提供了更高效、更灵敏的手段,有助于加快新型抗菌成分的开发进程,推动个人卫生用品行业不断升级,为消费者提供更安全、有效的抗菌产品,在保障公共卫生安全方面也具有潜在的重要意义。

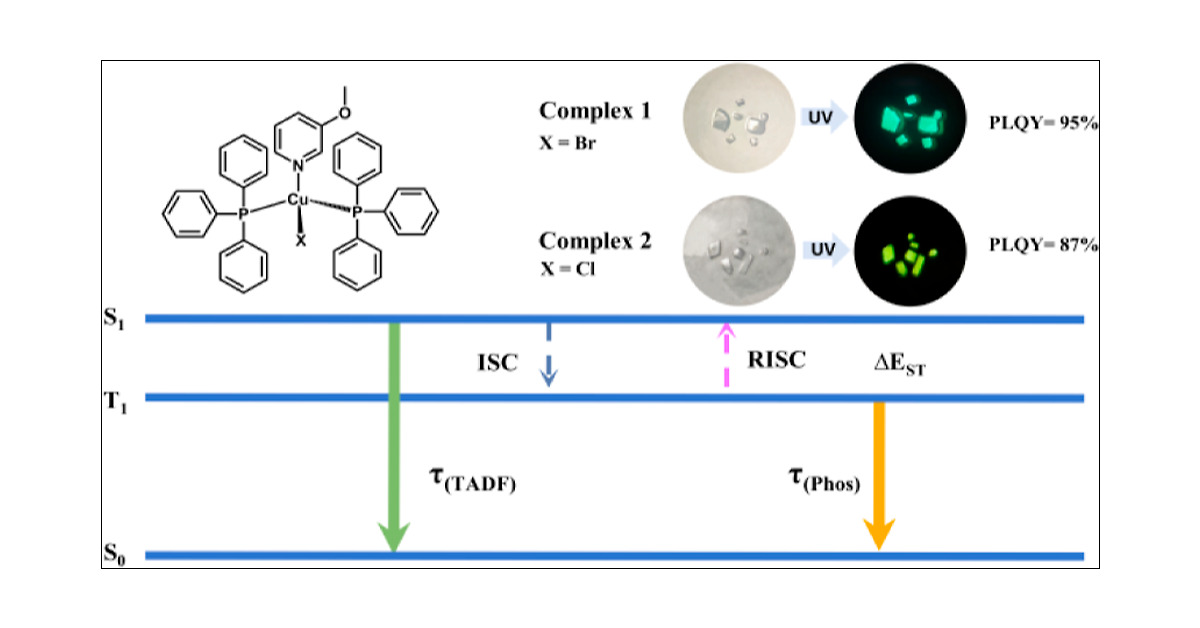

【Inorganic Chemistry】Synthesis and Characterization of Copper(I) Halide Heteroleptic Complexes with Thermally Activated Delayed Fluorescence

在全球绿色化学与可持续发展的背景下,发光铜(I)卤化物配合物因资源丰富且具有优异的光物理性质,展现出广阔的应用前景。

研究人员合成并系统研究了两种新型铜(I)卤化物配合物,采用单晶X射线衍射、光物理表征和理论计算等多种方法。研究发现,这两种固态配合物均呈现出明亮的绿色发光发射,且自吸收率较低。其光致发光量子产率(PLQYs)分别高达95%和87%。

由于这两种配合物的单重态 - 三重态能隙(ΔEST)极小,均为0.10 eV,它们能够通过高效的反向系间窜越实现热活化延迟荧光发射。理论计算进一步揭示了其高效发光的机理:金属到配体的电荷转移、卤素到配体的电荷转移以及配体到配体的电荷转移之间存在协同效应,正是这种协同效应促成了配合物的高效发光。

这一研究成果为发光材料领域带来了新的突破,所合成的铜(I)卤化物配合物在发光二极管、传感器、生物成像等领域具有潜在应用价值。其高效发光特性有助于提高相关器件的性能和效率,为开发更节能、环保的发光技术提供了可能,对推动绿色化学和可持续发展具有积极意义。

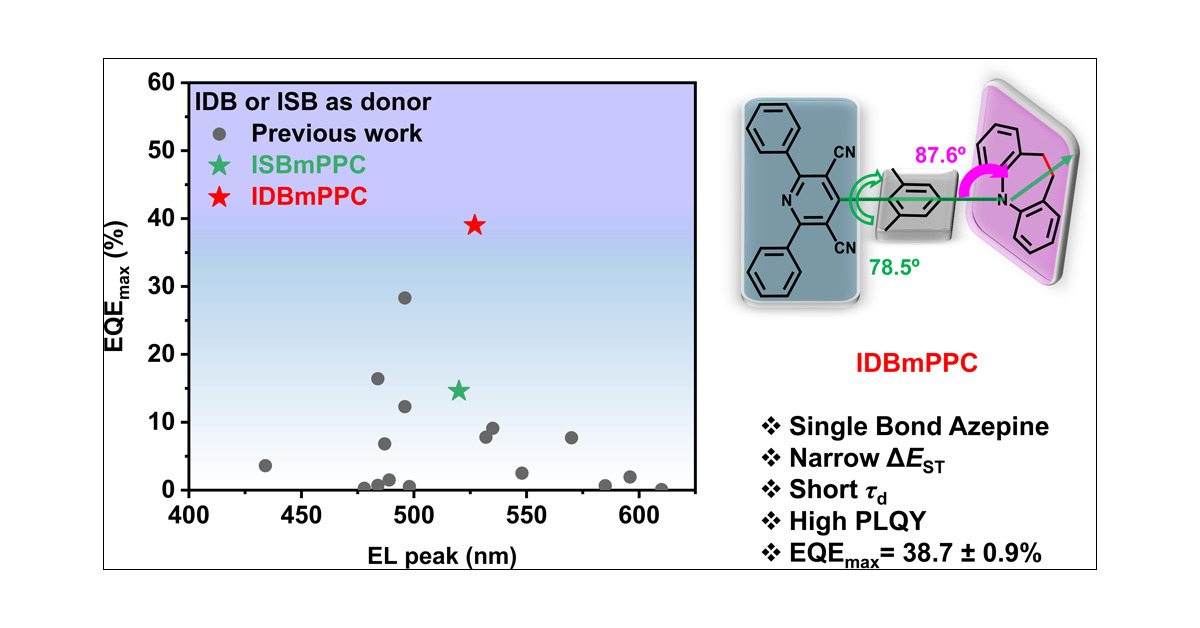

【ACS Materials Letters】Azepine Modulation in Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters for OLEDs Achieving Nearly 40% EQE

热活化延迟荧光(TADF)发光体在推动有机发光二极管(OLED)技术发展,以满足全彩显示和固态照明日益增长的需求方面,发挥着关键作用。

在此项研究中,研究人员提出了两种基于氮杂环庚烯 - 吡啶 - 氰基的化合物,分别命名为ISBmPPC和IDBmPPC。与以亚胺芪(ISB)为给体的ISBmPPC相比,以亚胺二苄基(IDB)为给体的IDBmPPC表现出优异的光致发光量子产率,高达95.8%。IDBmPPC分子结构中,七元含氮杂环含有一个单键,这使得它在固态下具有0.03 eV的单重态 - 三重态能隙(ΔEST)、2.85 × 10⁶ s⁻¹的反向系间窜越速率,以及85%的水平偶极取向(Θ//)。

基于IDBmPPC的OLED器件取得了出色的性能,其最大外量子效率达到39.6%,最大电流效率为130.1 cd A⁻¹,最大功率效率为136.2 lm W⁻¹,且CIE色坐标为(0.31, 0.57)。

这一基于IDB的分子设计成果为提升OLED性能提供了新思路,有望应用于其他相关体系。该设计有助于开发出更高效、性能更优的OLED器件,推动OLED技术在显示和照明领域的进一步发展,满足市场对高品质显示和照明产品的需求,同时也为相关领域的研究人员提供了有价值的参考和借鉴。

【Chemical Communications】Reversible Single-Molecule White Light Based on Controllable Fluorescence Resonance Energy Transfer

研究人员合成了两种新型的狄尔斯 - 阿尔德(Diels-Alder)外型加合物给体 - 受体染料,这两种染料的间隔基长度有所不同。

这些染料展现出分子内的荧光共振能量转移(FRET)现象,能量从发深蓝色荧光的萘酰亚胺给体传递到发黄光的丹磺酰受体。其独特之处在于,通过温度响应的键断裂以及间隔基长度的调节,实现了对分子内FRET过程的可控操作。

在特定条件下,由于这种可控的FRET机制,染料能够产生可逆的单分子白光发射。这一成果具有重要意义,传统的白光发射材料往往需要多种荧光物质的混合,而该研究通过单一分子实现了白光发射,简化了材料体系,降低了制备难度。同时,其可逆的特性为白光发射器件的设计和应用提供了更多可能性,例如在智能照明、显示技术等领域,有望开发出可根据环境温度或外部刺激实现白光发射调节的器件,提升器件的性能和适应性。这一发现为新型发光材料的研究开辟了新方向,有助于推动相关领域的技术进步和创新发展,为解决能源、显示等方面的实际问题提供了新的思路和解决方案。

诊疗型荧光材料

【Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry】Lipophilic quaternary ammonium-functionalized BODIPY photosensitizers for mitochondrial-targeted photodynamic therapy and fluorescence cell imaging

研究人员合成了一系列兼具两亲性、可靶向线粒体的阳离子硼 - 二吡咯亚甲基(BODIPY)光敏剂,并评估了它们在荧光细胞成像和光动力治疗(PDT)方面的能力。

合成过程中,通过铜催化叠氮 - 炔环加成反应(CuAAC),使叠氮功能化的BODIPY与N,N,N - 三甲基辛基 - N - 丙炔基溴化铵反应,生成了具有亲水阳离子区域和疏水性质的BODIPYs,这种特性有助于其靶向线粒体。用溴和碘对BODIPY核心的2位和6位进行卤化,虽降低了荧光量子产率,但因重原子效应显著增强了单线态氧的产生。

研究人员以两种癌细胞系(MCF - 7和HeLa)为对象,评估了这些阳离子BODIPY光敏剂的暗毒性和PDT疗效。细胞摄取研究证实,将BODIPY主链与带正电的疏水辛基铵基团结合,改善了其亲水性,并促进了线粒体定位。在靶向位置用LED光照射,可增强对癌细胞的细胞毒性,表明这些光敏剂在有效的抗癌PDT中具有潜力。

该研究凸显了季铵功能化BODIPY衍生物作为光动力治疗候选药物的良好前景。这类光敏剂兼具成像和治疗功能,有望为癌症治疗提供新的手段,减少传统治疗带来的副作用,提高治疗效果,为相关领域的进一步研究和应用奠定了基础。

其他

【Journal of Hazardous Materials】Fluorescence damping as primary interference mechanism of humic acids on qPCR quantification of SARS-CoV-2 in wastewater surveillance

实时聚合酶链式反应(qPCR)是废水监测中用于检测和定量核酸的常用技术。然而,废水样本中存在的抑制性或干扰性物质,尤其是腐殖酸,会严重影响qPCR结果的准确性和可靠性。

在此项研究中,研究人员通过加标实验和建模,探究了腐殖酸对qPCR反应的影响,并确定了各种抑制/干扰机制的相对重要性。研究结果显示,腐殖酸浓度越高,阈值循环数(CT)值越大。但聚合酶抑制模型和DNA模板络合模型无法充分解释这一现象。

进一步研究发现,腐殖酸会导致FAM报告染料的荧光衰减,进而使整体荧光强度降低。对荧光衰减效应进行建模后表明,可根据终点荧光降低情况对qPCR反应的CT值进行校正。当在实际废水污泥cDNA中加标新冠病毒(SARS - CoV - 2)cDNA时,也得到了类似的观察结果和校正方法。

这一研究成果具有重要意义,它揭示了腐殖酸对qPCR反应的具体干扰机制,为提高废水监测中qPCR结果的准确性提供了新的思路和方法。通过校正CT值,可更准确地检测和定量废水中的核酸,有助于更有效地监测废水中的病原体等物质,为公共卫生安全和环境监测等领域提供更可靠的数据支持。

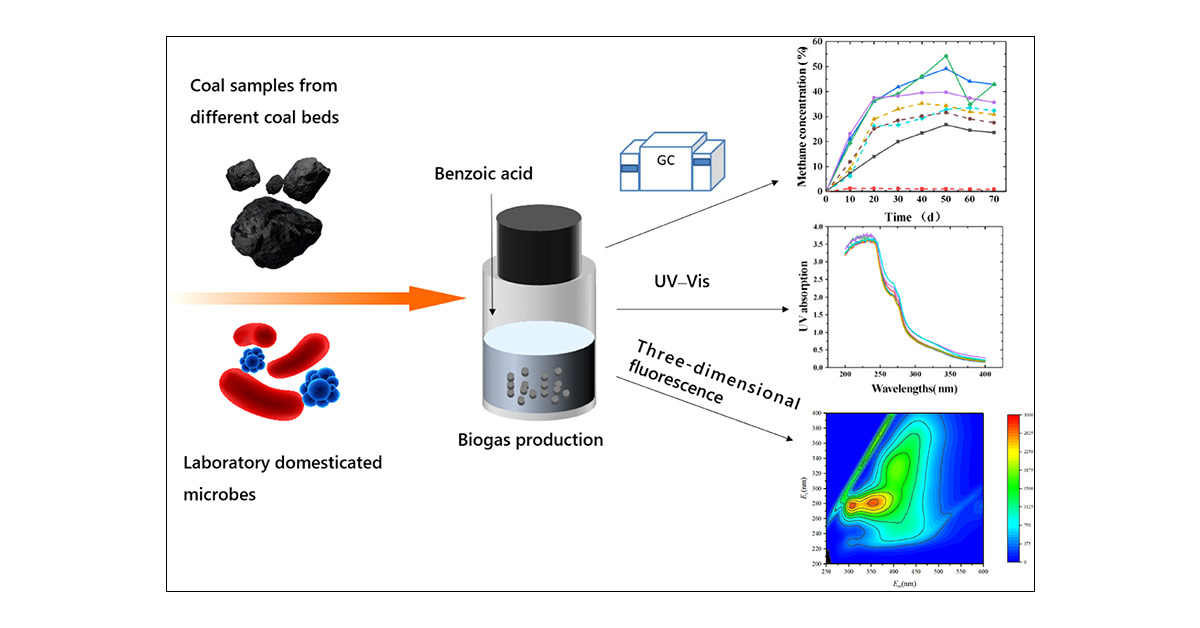

【ACS Omega】Effect of Benzoic Acid on Biogenic Gas Production with Different Rank Coals and the Fluorescence Spectra Characteristic of Produced Organic Products

研究人员利用不同煤层的样本和实验室驯化的微生物进行沼气生产实验,以探究添加苯甲酸对沼气生产的影响。此外,还运用紫外 - 可见(UV - Vis)光谱和三维荧光光谱,分析了不同产气阶段产生的有机物质的响应特性。

研究结果显示,添加苯甲酸能显著增强不同煤阶微生物的产气量。在不同煤阶的产气效果和液相组成方面,观察到了明显的光谱差异。UV - Vis光谱分析表明,在产气过程中,可溶性有机物的分子量逐渐增加,芳香化程度提高,芳香环上的氢和氧官能团取代基也增多。荧光光谱分析则揭示了产气过程中类蛋白质物质的变化,表明煤中的类腐殖酸物质参与了微生物产气过程。荧光指数的结果也支持了腐殖酸在产气过程中的生物起源。

该研究表明,苯甲酸的添加促进了不同煤阶的沼气生产,且在产气过程中,有机物的光谱特性存在明显差异。这意味着,相同微生物作用于不同煤阶时,其代谢途径存在差异。这一发现为深入了解微生物产气机制、优化产气工艺提供了重要依据,有助于提高不同煤阶的沼气生产效率,推动相关能源开发领域的进一步发展,为能源的可持续利用提供新的思路和方法。

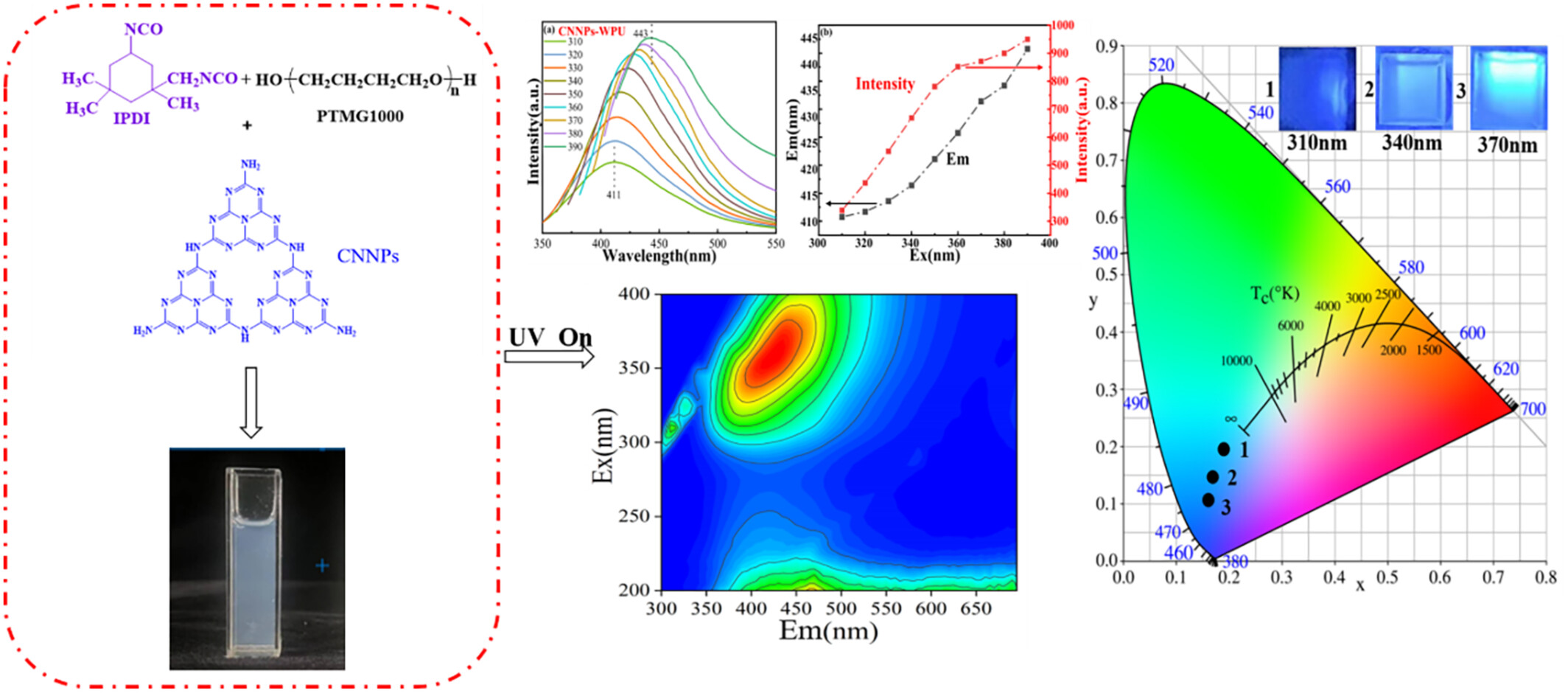

【Journal of Applied Polymer Science】A Blue Tunable Waterborne Polyurethane-Based Carbon Nitride With Wide Excitation-Wavelength-Dependent Fluorescence

激发波长依赖型荧光材料是一类其荧光发射光谱会随激发波长显著变化的材料。在此研究中,研究人员以尿素为共轭单体、L - 苯丙氨酸为共前驱体,通过一锅法合成了发蓝色荧光的碳氮化物(CNNPs)。

随后,采用改进的丙酮法,将富含氨基(-NH₂)的CNNPs引入水性聚氨酯(WPU)中,制备出具有激发波长依赖型荧光特性的水性聚氨酯基碳氮化物(CNNPs - WPU)。

研究结果显示,CNNPs - WPU具备良好的储存稳定性和热稳定性。其荧光量子产率(15.8%→17.6%)和荧光寿命(5.441 ns→8.305 ns)均高于CNNPs。值得一提的是,在310至390 nm的激发波长范围内,随着激发波长的增加,CNNPs - WPU的发射波长从411 nm红移至443 nm,展现出明显的激发波长依赖型荧光特性,且发射强度随激发波长的增加而增强。

这一特性使CNNPs - WPU在防伪、生物成像和发光器件等领域具有潜在应用价值。此外,CNNPs - WPU以水作为分散相,绿色环保,符合可持续发展的理念。鉴于其优异的性能和环保特性,CNNPs - WPU具有广阔的应用前景,有望推动相关领域的技术进步和创新发展。

【Optics & Laser Technology】Miniaturized multi-channel confocal fluorescence detection using freeform optics and spectrometry

本研究提出了一种基于自由曲面微光学元件和多阳极光电倍增管(PMTs)最新进展的新型微型多通道荧光(MCF)检测方法。

传统的多通道荧光检测系统通常依赖庞大结构,需配备多个二向色滤光片和独立的光电倍增管,这限制了它们在便携式或现场场景中的应用。相比之下,本研究设计利用自由曲面光学元件构建紧凑且高效的光路,显著减小了系统体积,降低了复杂度。通过集成多阳极光电倍增管,该系统能够使用单个探测器实现多通道同时检测,简化了设计和集成流程。

研究仔细评估了系统的性能,包括激发辐照度、检测效率和光谱分离能力等。结果显示,这种紧凑且集成化的设计在更小的空间内实现了准确的荧光检测。其优势在于能够在保持高性能的同时,大幅缩小设备体积,非常适合现场应用,如即时诊断(POCT)、环境监测以及便携式分析设备等领域。这一创新设计为相关领域的发展提供了新思路,有望推动荧光检测技术在更多实际场景中的应用,提高检测效率和便捷性,为医疗、环保等行业带来积极影响。