【Adv. Healthcare Mater. 】新型近红外2区荧光探针助力出血性疾病精准诊断

近日,华南理工大学研究团队在出血性疾病诊断领域取得重大突破。他们开发出一种名为LJ-2P的新型近红外二区(NIR-II)荧光成像探针,可以快速、精准地定位出血部位,为临床诊断提供了新的工具。

研究背景

出血性疾病,尤其是深部组织出血,一直是医学诊断的难题。传统诊断方法如CT、MRI等存在灵敏度低、耗时长等缺点。而近红外二区荧光成像因其具有穿透深、实时成像等优势,成为解决这一难题的潜在方法。

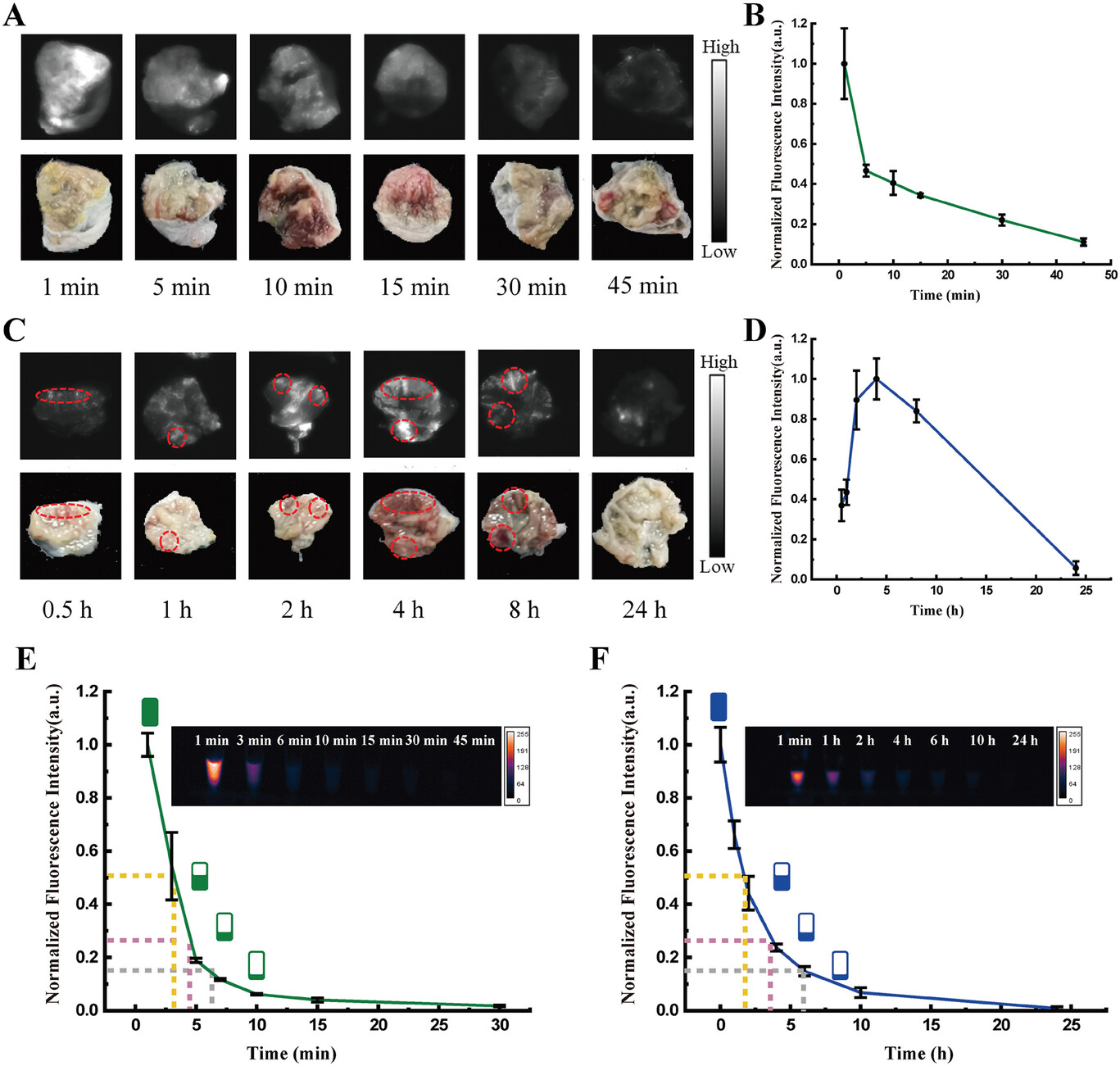

图1. LJ-2P 探针在凝固时亮度增强的现象及其机理

LJ-2P探针的特点

高亲和力: LJ-2P分子能与纤维蛋白原和纤维蛋白结合,在凝血过程中荧光强度显著增强。

长成像窗口: 相比传统的吲哚菁绿(ICG),LJ-2P在体内半衰期更长,提供了2-8小时的成像时间。

高稳定性: LJ-2P对光漂白具有较强的抗性,可保持长时间稳定成像。

应用前景

研究团队在胃出血、肺出血和脑出血三种模型中验证了LJ-2P的诊断效果。结果表明,LJ-2P不仅能准确定位出血位置,还可通过荧光强度反映出血程度,展现出巨大的临床应用潜力。

胃出血

- LJ-2P可清晰显示胃大弯侧的出血点

- 信噪比高达10.42

图2. 静脉注射 ICG 和 LJ-2P 后胃出血的近红外-II 荧光成像

图2. 静脉注射 ICG 和 LJ-2P 后胃出血的近红外-II 荧光成像

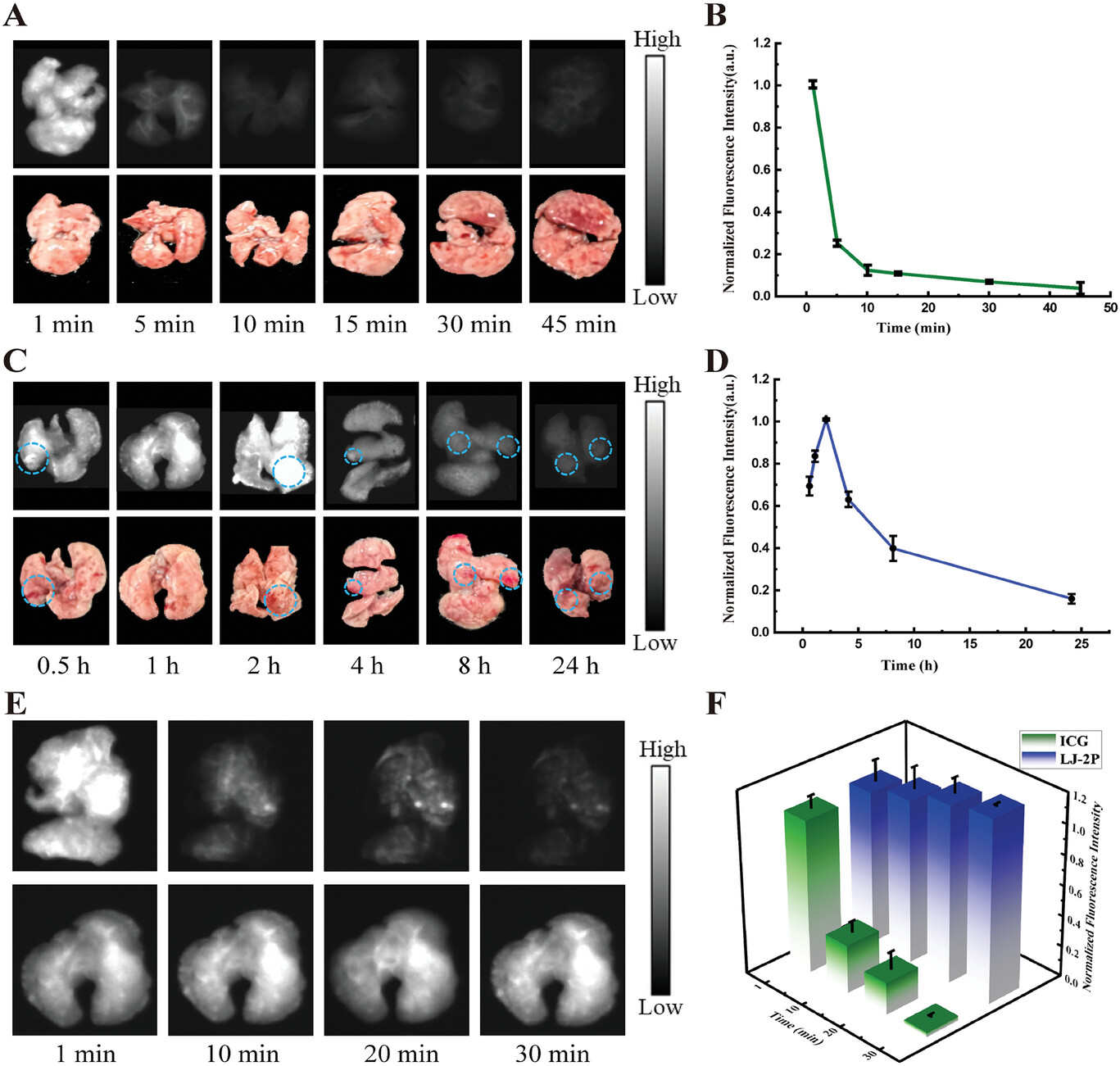

肺出血

- 在急性肺损伤模型中,LJ-2P能准确定位出血区域

- 具有较长的成像窗口

图3. 静脉注射 ICG 和 LJ-2P 后肺出血模型的近红外-II 荧光成像

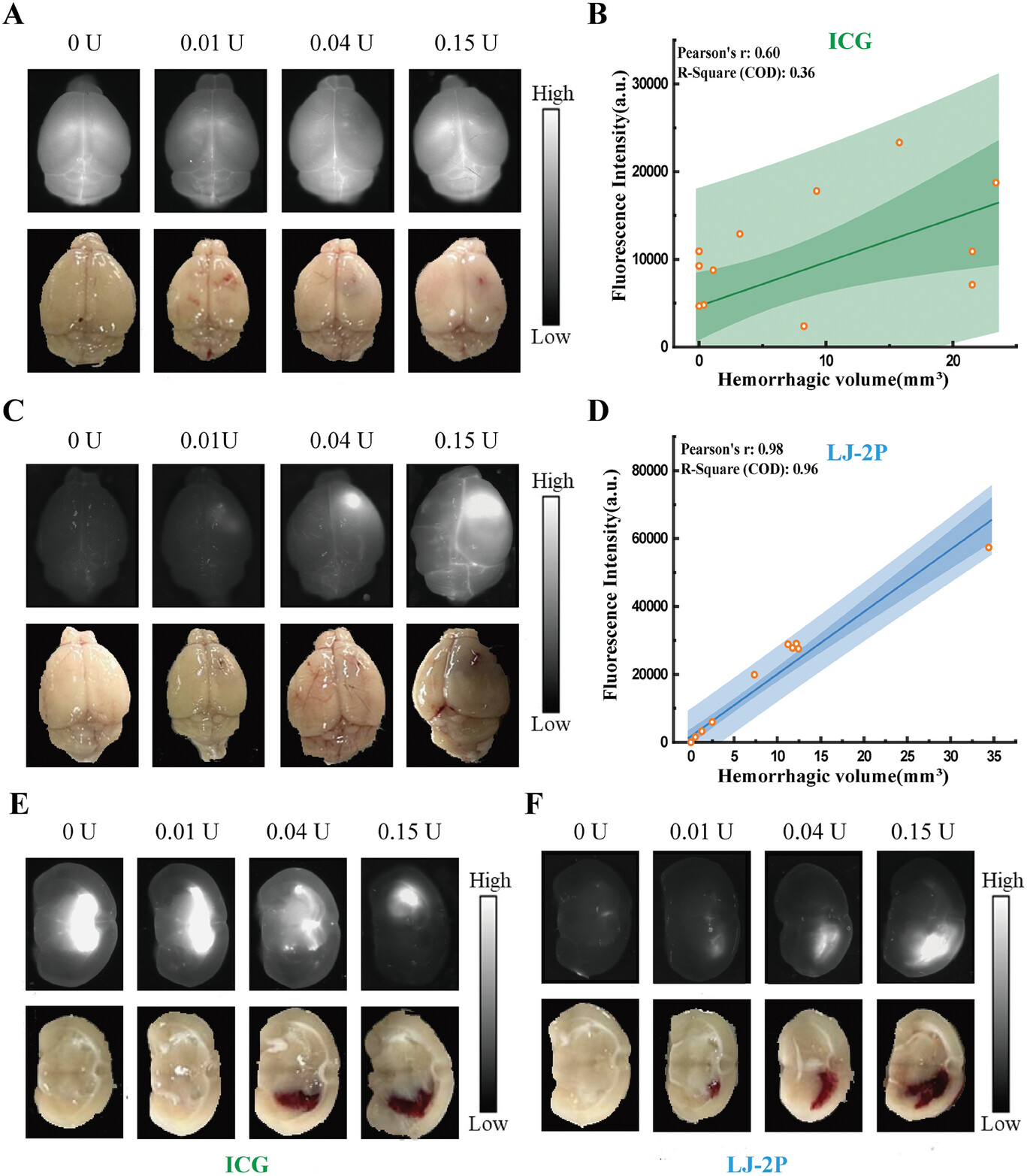

脑出血

- LJ-2P的荧光强度与出血体积呈高度相关(R²=0.96)

- 可用于评估脑出血严重程度

图4. 胶原酶引发的脑内出血的近红外-II成像

展望

随着成像设备的进步,LJ-2P有望应用于更广泛的出血性疾病诊断。例如,结合近红外二区胃镜,可实现更精准的消化道出血诊断。这项研究为出血性疾病的早期诊断和治疗提供了新的思路,有望大幅提高患者的生存率和生活质量。

参考文献

Li, J.; Xu, T.; Chen, J.; He, X.; Ma, R.; Lu, X.; Yuan, J.; Yao, M.; Tang, Y.; Li, J. A Small‐Molecule NIR‐II Probe for the Diagnosis of Hemorrhagic Diseases. Adv Healthcare Materials 2024, 2402333. https://doi.org/10.1002/adhm.202402333.