【JACS】基于单电子对介导的空间内多重相互作用,降低单线态与三线态能级间隙,实现三重态激子的产生和稳定性

简介

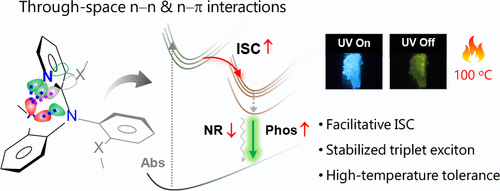

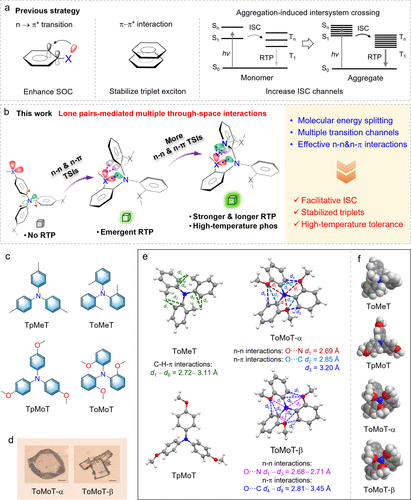

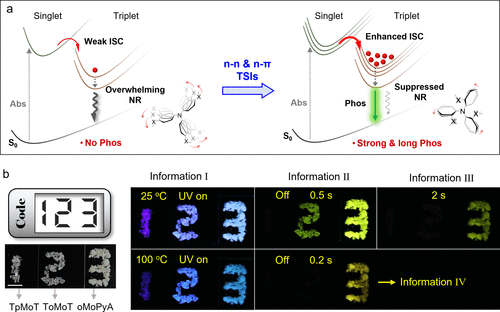

本文提出了一种基于单电子对介导的空间内多重相互作用(TSIs)策略,用于有效诱导室温磷光(RTP)。通过引入杂原子促进空间内n–n及n−π相互作用,实现单电子对的分布扩展,进而增强激发态能级分裂,为跃迁创造多个通道,从而实现三重态激子的产生和稳定性。

摘要

有机室温磷光(RTP)的高效实现一直面临挑战,本文提出一种基于单电子对介导的空间内多重相互作用(TSIs)的新方法,通过杂原子(如O和S)诱导电子对的空间内n–n及n−π相互作用,促进单电子对的分布扩展,进而降低单线态与三线态能级间隙(ΔE_ST),生成多种有效的跨体系跃迁(ISC)通道以辅助三重态激子的产生。实验和理论研究揭示了该方法可以稳定分子结构、增强发光效率及提高高温环境下的适应性,为室温磷光材料的发展提供了新视角。

研究结果与讨论

分子设计及实验验证

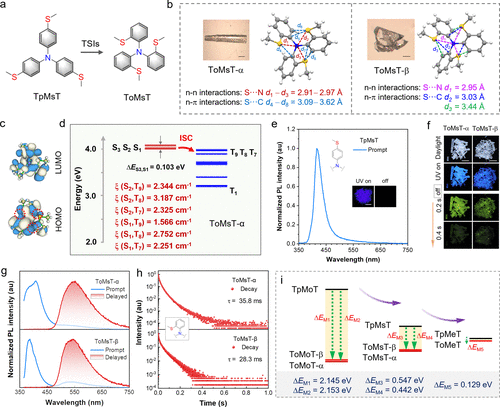

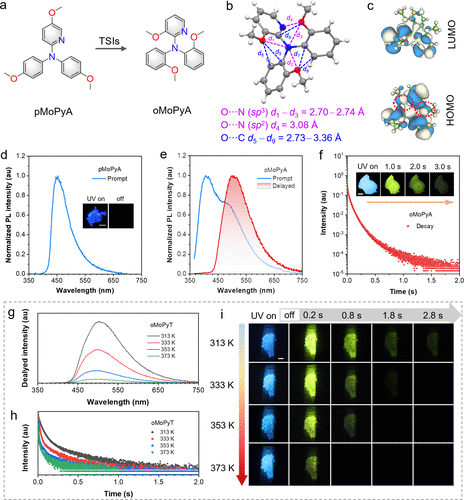

本文设计了丙氧基修饰的分子,并通过Ulmann反应合成一系列RTP分子。研究发现,通过空间内n–n及n−π相互作用,分子能级实现致密分裂,使更多激发态匹配跃迁通道。此外,分子骨架的刚性化有助于稳定三重态激子,增强单组分RTP的持续时间及耐高温性能。

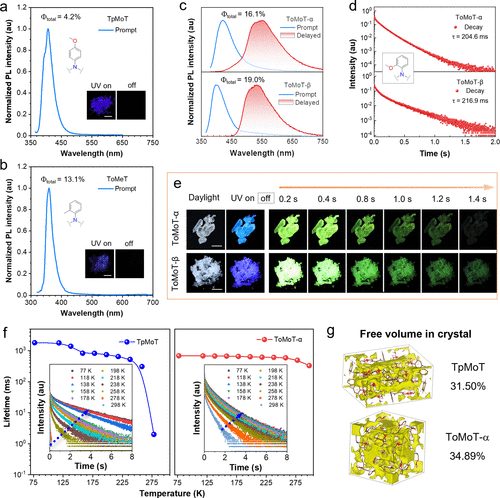

光物理特性分析

延迟光谱和转变衰减曲线显示,含有TSIs的晶体在室温下表现出稳定磷光,具有长寿命及高量子产率(Φtotal)。与未含有TSIs的分子相比,这些晶体在低温和室温条件下均表现出显著的跨体系跃迁过程,进一步证实了单电子对介导的相互作用在RTP中的重要性。

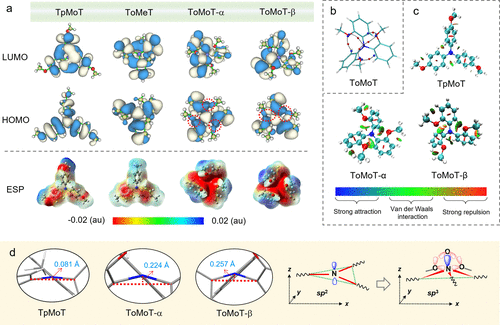

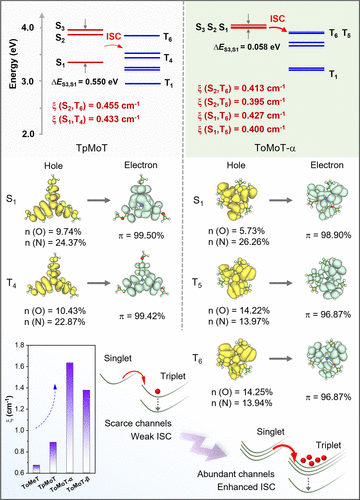

理论计算与结构优化

基于TD-DFT计算,研究揭示了电子对的分布可以有效扩展至整个分子结构,促进n–n及n−π相互作用以提升跃迁效率。分析表明,电子云密度的分布与TSIs的强度直接相关,同时证明了单电子对的协同作用能够有效抑制激发态的分子运动和非辐射衰减。

适应性与策略扩展

扩展研究引入了S原子与更多TSIs通道,实现了更高效的跨体系跃迁。实验表明,与O基分子相比,S基分子的高原子质量效应进一步提高了ISC效率,但因弱相互作用力,其非辐射衰减性能稍逊。进一步的策略优化包括引入pyridine基团,增加TSIs通道数并提升耐高温性能。

结论

单电子对介导的空间内多重相互作用(TSIs)显著提升了室温磷光材料的跨体系跃迁效率及三重态激子的稳定性,为理解RTP机制提供了新视角。研究表明,通过设计增强TSIs通道的分子,可以实现更长寿命、更高效能及耐高温的室温磷光材料。这一策略具备普遍适用性,并为未来多模态数据加密及其他先进应用奠定基础。

参考文献

Ma, F.; Wu, B.; Zhang, S.; Jiang, J.; Shi, J.; Ding, Z.; Zhang, Y.; Tan, H.; Alam, P.; Lam, J. W. Y.; Xiong, Y.; Li, Z.; Tang, B. Z.; Zhao, Z. Lone Pairs-Mediated Multiple Through-Space Interactions for Efficient Room-Temperature Phosphorescence. J. Am. Chem. Soc. 2025, 147 (12), 10803–10814. https://doi.org/10.1021/jacs.5c02567.