【JACS】整流比高达 16,基于供体-受体相互作用超分子二极管

简介

本文探讨了通过供体-受体(D-π-π-A)相互作用构建超分子二极管的策略。研究表明,这种策略能够显著提高二极管的整流比(RR),达到 16,并展示了通过机械调控实现的可调整流特性。

摘要

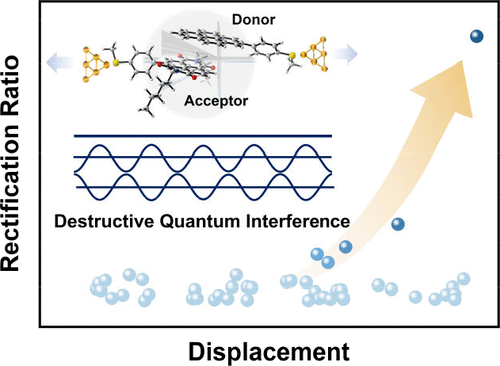

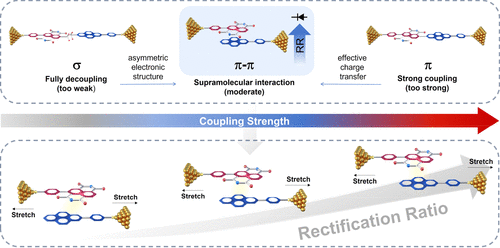

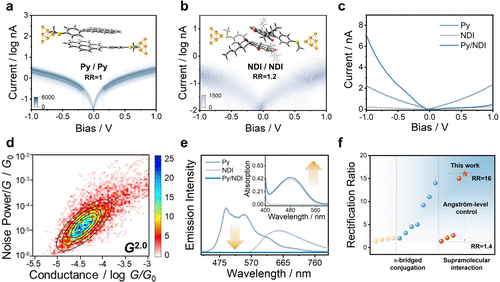

自 1974 年提出σ-桥接供体-受体(D-σ-A)单分子二极管以来,π-共轭供体-受体(D-π-A)系统因其化学合成的可行性和有效电荷转移而备受关注。然而,π-共轭单分子二极管的整流比长期受到非对称电子耦合的限制。本文提出了一种通过分子间π-π堆积构建的超分子二极管,整流比高达 16。通过电子传输研究发现,基于芘(Py)和萘二酰亚胺(NDI)之间的π-π堆积,是实现不同偏置电压下不对称电流的关键。理论计算表明,破坏性量子干涉效应不仅导致电子传输的剧烈变化,还通过机械拉伸促进了不对称的电子能量转移,从而显著提高整流比。

研究结果与讨论

1. 单分子二极管的构建:

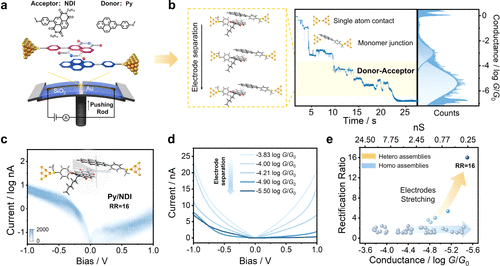

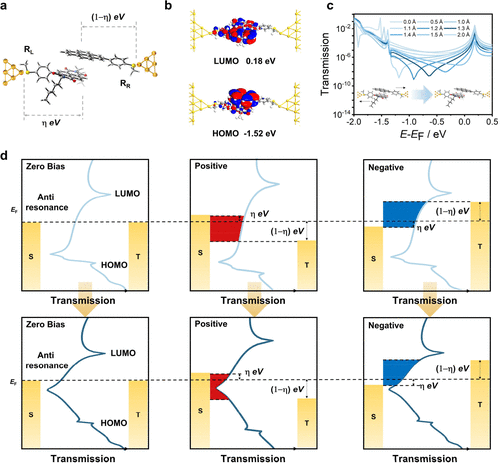

通过使用机械可控断裂结(MCBJ)技术,研究构建了 Py(供体)和 NDI(受体)单分子二极管。实验中,通过机械控制实现了分子间的精细调控,确保了稳定的 D-π-π-A 异堆叠结的形成。

2. 电子传输性能:

电子传输研究显示,D-π-π-A 系统的整流比随着机械调控的引入显著提高,最大值达到 16。通过对单分子结的拉伸,D-π-π-A 系统表现出显著的不对称电子结构变化。

3. 理论计算:

理论计算表明,破坏性量子干涉效应在 D-π-π-A 系统中起着重要作用。随着分子结的拉伸,反共振峰移向费米能级,导致电子传输的不对称性增加,从而提高整流比。

4. 比较分析:

与传统的σ-桥接和π-共轭系统相比,超分子二极管展示了更高的整流比,并且通过机械调控能够实现进一步的性能优化。

结论

本文提出了一种基于π-π堆积构建超分子二极管的策略,通过机械调控实现了可调整流比,最高可达 16。与同质堆叠系统相比,异堆叠系统的整流比显著提高,这归因于分子间电子结构的不对称性增强。理论计算进一步证实了破坏性量子干涉效应在整流比提高中的关键作用。这一策略简化了不对称分子的合成,为分子二极管的设计提供了新的思路,并展示了分子器件在未来逻辑计算中的应用潜力。

本文的研究成果不仅为高效、稳定的单分子电子器件设计提供了新的见解,还通过利用非共价相互作用和量子效应,展示了分子器件在大面积结中的潜在应用前景。未来的研究可以通过外部调控或低温技术进一步提高整流比,促进分子电子学的发展。

参考文献

Xu, W.; Zhang, H.; Zhou, Y.; Lu, T.; Li, Y.; Zhu, Y.; Wei, C.; Zheng, J.; Li, R.; Li, J.; Chen, L.; Zhang, G.; Shi, J.; Liu, J.; Zhang, D.; Hong, W. Supramolecular Diodes with Donor–Acceptor Interactions. J. Am. Chem. Soc. 2025, jacs.4c14656. https://doi.org/10.1021/jacs.4c14656.