【JACS】分子旋转对光致发光的影响

简介

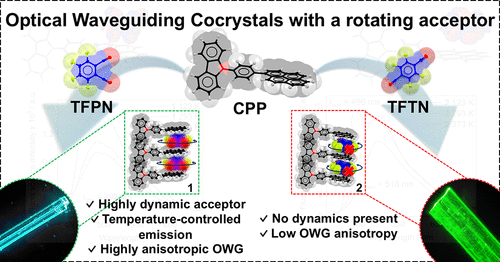

本文研究了一种具有大各向异性的双组分光学波导(OWG)共晶体,采用了氟化受体分子(CPP-TFPN,1号),其平面内旋转动力学通过固态NMR(19F T1)和理论计算得到证实。通过空间分辨显微光致发光和变温光致发光实验,考察了单晶和大块微晶样品的OWG性能和光物理性质。

摘要

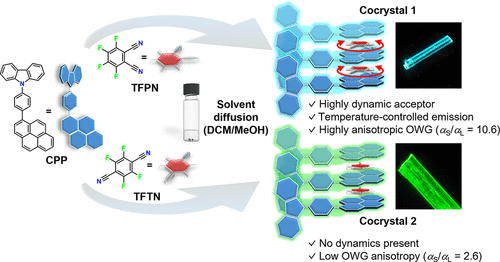

本文介绍了一种新的双组分光学波导(OWG)共晶体,采用了氟化受体分子CPP-TFPN(1号),其平面内旋转动力学得到了固态NMR(19F T1)和理论计算的验证。通过显微光致发光和变温光致发光实验,比较了1号和一种类似的具有区域异构受体的共晶体(CPP-TFTN,2号),发现1号的光致发光特性与受体的旋转运动有关,揭示了分子运动如何改变这一特性。

研究结果与讨论

结构分析与晶体形态

两种共晶体(CPP-TFPN和CPP-TFTN)的结构表征显示,1号在不同温度下(100K,200K和300K)具有1:1的电子供体(D)和受体(A)化学计量比。

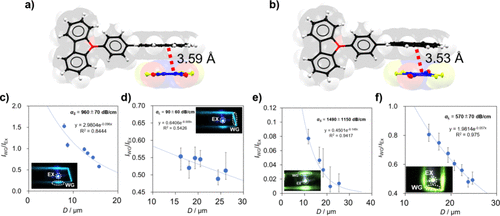

光学波导性能的表征

通过显微光致发光实验测得1号和2号在长轴和短轴方向的光学损耗系数(α),结果显示1号在长轴方向的光学损耗系数显著低于2号,表明1号具有更好的各向异性波导能力。

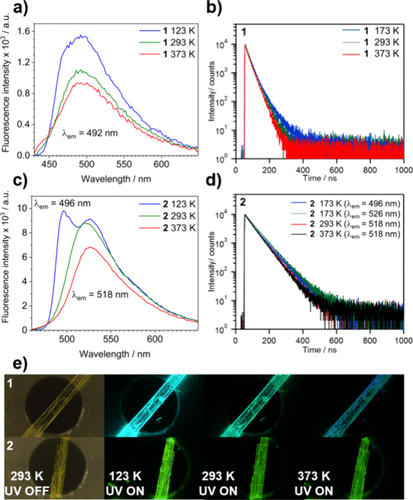

变温光致发光实验

变温光致发光实验结果表明,1号在低温下光致发光强度显著增加,而2号在低温下产生了新的光致发光峰值,表明分子旋转对光致发光特性有显著影响。

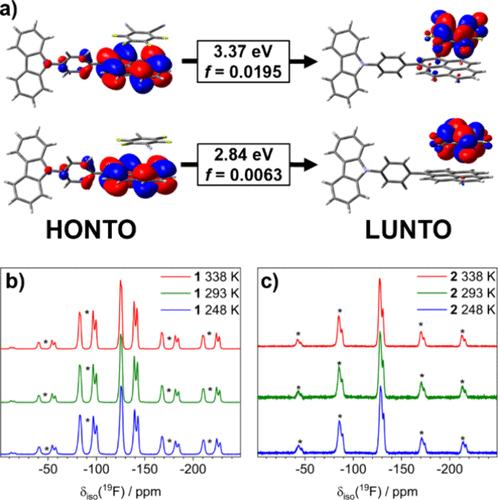

电荷转移现象的表征

通过扩散反射吸收光谱、密度泛函理论(DFT)计算和固态NMR实验,揭示了1号和2号在不同温度下的电荷转移效应和分子运动特性。

结论

本文详细分析了两种新的电荷转移(CT)共晶体的光学波导性能,其中1号由于转动偶极矩方向和晶体结构的特点,表现出高达4倍于2号的各向异性。此外,1号在123K时光致发光强度显著增加,表明低温下其TFPN组分的平面内旋转运动减少。这些发现为具有优异OWG和热驱动光致发光特性的共晶体的开发提供了理论支持。

参考文献

Navarro-Huerta, A.; Matsuo, T.; Mikherdov, A. S.; Blahut, J.; Bartůňková, E.; Jiang, P.; Dračínský, M.; Teat, S.; Jin, M.; Hayashi, S.; Rodríguez-Molina, B. Optical Waveguiding Charge-Transfer Cocrystals: Examining the Impact of Molecular Rotations on Their Photoluminescence. J. Am. Chem. Soc. 2025, jacs.4c15957. https://doi.org/10.1021/jacs.4c15957.