【Angew. Chem.】史上最大二次谐波生成响应的宽带隙锗酸盐 Li 3 (OH) PbGeO 4

简介

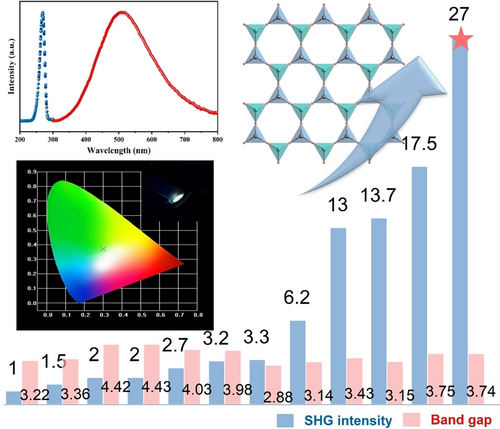

本文报道了一种通过低氧策略合成的宽带隙锗酸盐 Li 3 (OH) PbGeO 4,该化合物表现出约 27×KDP 的显著二次谐波生成(SHG)响应,比之前的记录高出 54%。Li 3 (OH) PbGeO 4 的带隙达到 3.74 eV,超过了 SHG 强度大于 3×KDP 的大多数无机锗酸盐。

摘要

非线性光学材料是现代激光设备的核心组成部分。二次谐波生成(SHG)强度和光学带隙是此类材料的两个关键指标。本文通过传统水热反应和低氧策略成功制备了具有最大 SHG 强度的宽带隙锗酸盐 Li 3 (OH) PbGeO 4。该结构中的阳离子均与最低配位数的氧阴离子配位,形成了极性 PbO 3 三角锥和非中心对称的 GeO 4、LiO 4 四面体。Li 3 (OH) PbGeO 4 展示了约 27×KDP 的 SHG 响应,比之前的记录高出 54%。Li 3 (OH) PbGeO 4 的带隙达到 3.74 eV,超过了 SHG 强度大于 3×KDP 的大多数无机锗酸盐。结构分析和 PAWED 计算表明,其强 SHG 响应归因于 PbO 3、GeO 4 和 LiO 4 基团的协同效应。此外,Li 3 (OH) PbGeO 4 还展示了令人信服的宽带白光发射,具有高达 93 的高显色指数。我们的工作不仅打破了锗酸盐 SHG 强度的记录,还提供了一种探索新型无机光学功能晶体的有效策略。

研究结果与讨论

合成与结构

Li 3 (OH) PbGeO 4 晶体通过使用 LiOH、PbF 2 和 GeO 2 的简便水热法合成。关键在于利用去氧剂 PbF 2 作为铅源,旨在减少目标产物中的配位氧数量。能量色散 X 射线光谱确认了晶体中 Pb 和 Ge 元素的存在,根据元素分布图,这些元素在晶体中均匀分布。样品的纯度通过粉末 X 射线衍射验证。

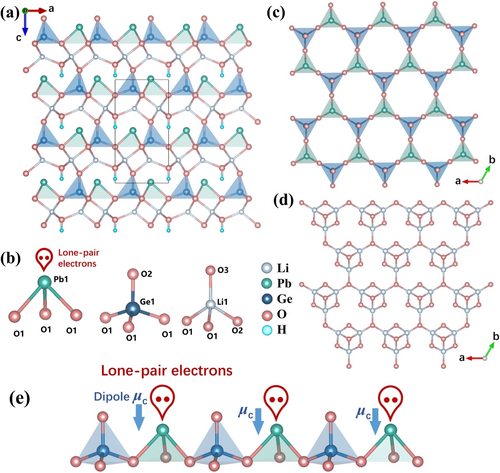

Li 3 (OH) PbGeO 4 特征为由 PbO 3 三角锥、GeO 4 和 LiO 4 四面体交替连接形成的三维(3 D)结构。其结构结晶在一个非中心对称和极性空间群中。配位构造显示,Pb (1) 与三个 O 原子相连,形成了带孤对电子的 PbO 3 三角锥结构。Li (1) 与四个 O 原子配位,形成 LiO 4 四面体。Ge (1) 也处于四面体几何结构中。

光物理性质

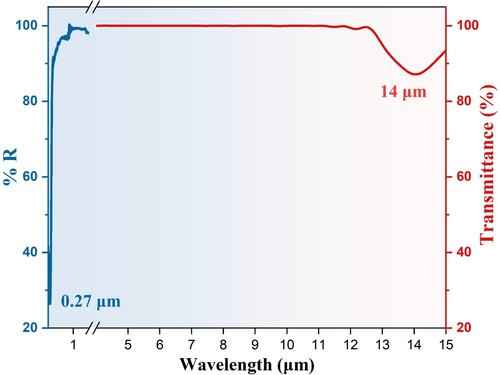

光谱分析表明,Li 3 (OH) PbGeO 4 具有宽的透明范围和显著的紫外吸收边缘。紫外-可见-近红外漫反射光谱确认了 Li 3 (OH) PbGeO 4 具有 267 nm 的紫外吸收边缘。其带隙为 3.74 eV,超过了大多数已知的锗酸盐化合物。此外,Li 3 (OH) PbGeO 4 还展示了较高的激光诱导破坏阈值(LIDT),达到了 217.3 MW/cm²,是 AgGaS 2 的 84 倍。

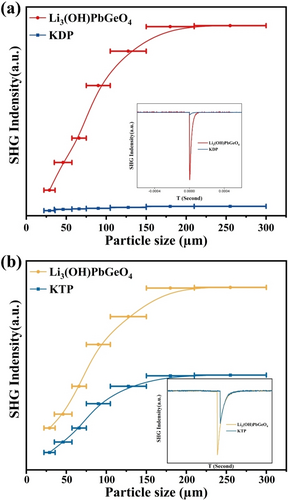

Li 3 (OH) PbGeO 4 在 1064 nm 和 2050 nm 激光照射下展示了显著的 SHG 强度,分别为 KDP 的 27 倍和 KTP 的 1.9 倍。该化合物在两个波长上均实现了相位匹配能力。

理论计算

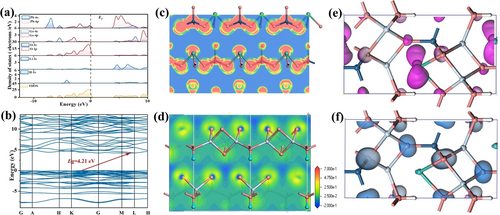

密度泛函理论(DFT)计算表明,Li 3 (OH) PbGeO 4 的上部价带主要由 O 2 p 和 Pb 6 s 6 p 轨道组成,而下部导带主要由 Li 2 s 和 Pb 6 p 轨道组成。理论计算表明 Li 3 (OH) PbGeO 4 是一个间接带隙化合物,其带隙为 4.21 eV。SHG 贡献主要由占据态的 O 2 p 轨道和未占据态的 Pb 6 s 6 p 与 O 2 p 轨道决定。

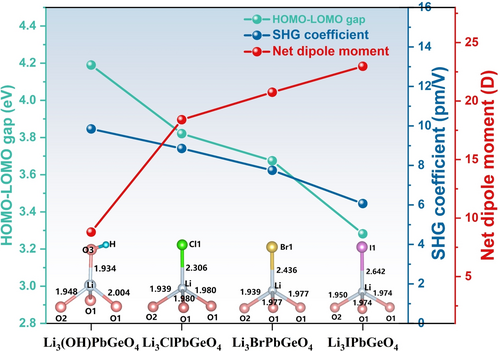

通过等效取代法,模拟了三个新的卤素锗酸盐 Li 3 XPbGeO 4(X=Cl,Br,I)。计算结果表明,随着单价阴离子的半径增大,这些化合物的带隙逐渐减小,而 SHG 系数也随之减小。

结论

Li 3 (OH) PbGeO 4 展示了迄今为止已知锗酸盐中最高的 SHG 效应,并且实现了相位匹配。其带隙达到 3.74 eV,使其成为唯一带隙大于 3.7 eV 且 SHG 强度大于 18×KDP 的锗酸盐。此外,Li 3 (OH) PbGeO 4 具有较高的 LIDT(84×AGS),较高的热稳定性(456°C)和宽的透明范围(0.4–5.5 μm),显示出其在高功率激光应用中的巨大潜力。光致发光研究表明 Li 3 (OH) PbGeO 4 展示了令人信服的宽带白光发射,具有高达 93 的高显色指数。

参考文献

Song, Q.; Hu, C.; Kong, F.; Mao, J. A Wide Band Gap Germanate with the Largest Second Harmonic Generation Response Created by Hypoxic Strategy. Angew Chem Int Ed 2025, e202424053. https://doi.org/10.1002/anie.202424053.