【Angew. Chem.】“4.02% 量子产率!揭示N─B─N构型诱导有机磷光的结构秘诀与五重防伪技术突破”

🔬一、研究背景与挑战

纯有机室温磷光(RTP)材料因其在光电子器件、防伪加密、生物成像等领域的广泛应用潜力,近年来引起研究者高度关注。然而,实现高效、长寿命的纯有机RTP材料面临诸多挑战,主要由于其三线态激发态难以稳定产生与持续发光,且非辐射衰减率高,难以控制。

尽管引入重原子(如Br、I)增强自旋轨道耦合(SOC)是一种传统策略,但会带来环境与稳定性问题。因此,开发无需重原子、通过结构调控提升RTP的新路径,成为当前材料设计的关键课题。

🧪二、研究核心:N─B─N结构构型调控策略

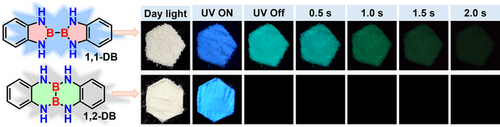

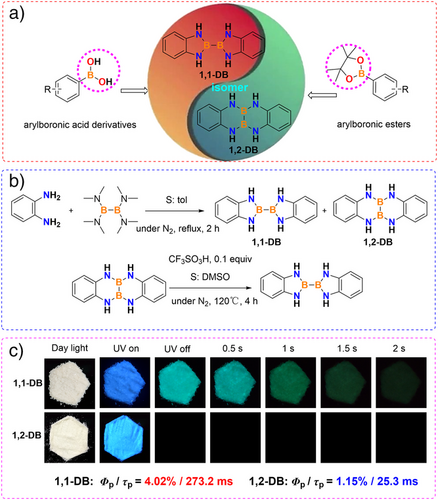

本研究提出了一种创新的N─B─N异构体诱导策略,设计并合成了两个结构仅在连接方式不同的异构体:1,1-DB 和 1,2-DB,均含有HN─B─NH结构单元。

- 1,1-DB:具备灵活的B─B单键连接模式,构型可调,表现出强烈的RTP性质。

- 1,2-DB:采用刚性的稠合环结构,几乎无可见磷光。

两者在分子构型、晶体堆积、分子间作用力、电子结构和光物理行为上差异显著,为理解“结构—性能”关系提供了理想的研究平台。

📈三、关键性能参数对比

| 性能参数 | 1,1-DB | 1,2-DB |

|---|---|---|

| 总发光量子产率 ΦL | 27.55% | 33.58% |

| 磷光量子产率 ΦP | 4.02% | 1.15% |

| 磷光寿命 τP | 273.2 ms | 25.3 ms |

| 荧光寿命 τF | 1.89 ns | 2.52 ns |

| 自旋间系交叉速率 kISC | 1.82 × 10⁷ s⁻¹ | 4.41 × 10⁶ s⁻¹ |

| 磷光非辐射衰减 knrp | 3.51 s⁻¹ | 39.07 s⁻¹ |

可见,1,1-DB在RTP效率和寿命上显著优于1,2-DB,其优异性能归因于以下几点:

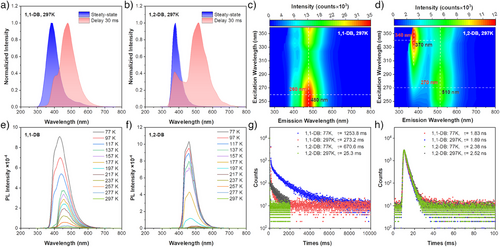

🧬四、结构与机制解析

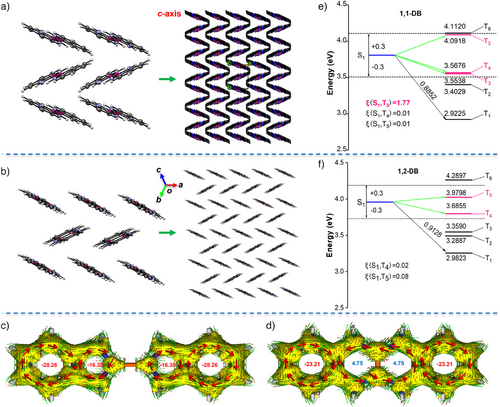

1️⃣ 分子构型差异

- 1,1-DB 具备灵活扭转能力、结构平面化,利于激发态稳定。

- 1,2-DB 则结构僵硬,π电子分布不利于激发态延展。

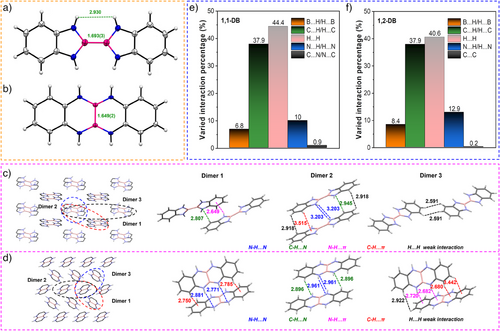

2️⃣ 晶体堆积与氢键网络

- 虽然1,2-DB晶体密度更高、氢键网络更复杂,但更强的分子间相互作用并未带来更优RTP。

- 相反,1,1-DB的波浪堆叠结构有助于提升自旋间交叉效率,从而提升磷光强度。

3️⃣ 分子芳香性与电子离域

- 通过NICS与ACID分析表明:

- 1,1-DB为典型芳香性结构(NICS值为−28.26 ppm)

- 而1,2-DB呈现反芳香性(NICS值为+4.75 ppm)

- 芳香性提升了激发态稳定性,降低了非辐射损耗。

4️⃣ 理论计算验证

- TD-DFT计算显示:

- 1,1-DB拥有3条有效ISC通道,SOC值最高达1.77 cm⁻¹

- 相较之下,1,2-DB仅有2条ISC通道,SOC值较低

- 这进一步验证了1,1-DB强RTP来源于有效的S₁→Tₙ跃迁路径。

🌈五、多重发光调控与防伪应用

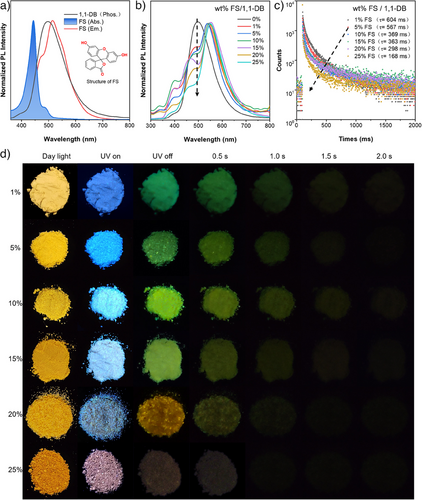

通过将1,1-DB作为能量供体,掺杂荧光染料“荧光素”(FS)作为能量受体,构建“磷光共振能量转移”(PRET)体系,实现了可调多色余辉发光:

- 当掺杂比例从1%提升至25%:

- 1,1-DB自身RTP逐渐减弱;

- FS的延迟荧光逐渐增强;

- 余辉颜色从青色过渡为橙棕色,实现连续调色。

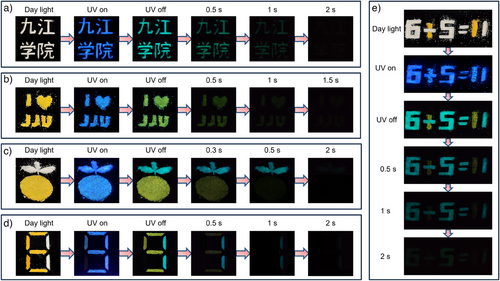

✨ 防伪与信息加密案例:

- “九江学院”图案在暗光中展现独特余辉。

- “I♥JJU”图样在灯光消除后呈绿色磷光。

- 数字图案由“8”依次转变为“9”“3”“1”,多阶段时间依赖解码防伪。

- 数学公式“6 + 5 = 11”延迟显现,再演变为“6 – 5 = 1”,呈现时间分辨式密码解读效果。

这类结构具有高度可调性和信息响应能力,有望广泛应用于多级防伪标签、信息加密、数据存储等领域。

🔚六、总结与展望

本研究通过N─B─N结构调控策略成功构建了具有显著RTP性能的1,1-DB材料,并通过理论计算与结构实验多维度揭示其优越性能的结构原因。研究成果不仅提供了有机磷光材料设计的新思路,也在防伪与信息加密领域实现了技术拓展。

未来,该结构系统可推广至更多掺杂体系,结合智能响应机制,发展出用于生物成像、数据存储和安全传感等领域的新型有机发光材料。

参考文献

Liu, J.; Yao, J.; Mu, R.; Mao, X.; Li, H.; Sun, J.; Huang, J.; Feng, Q.; Cao, X.; Wang, J.; Huang, H. N─B─N Isomer Induced Room Temperature Phosphorescence: Expression, Mechanistic Insights, and Multi‐Level Anti‐Counterfeiting Applications. Angew Chem Int Ed 2025, e202509104. https://doi.org/10.1002/anie.202509104.