【Angew. Chem】3毫米肿瘤精准锁定,2倍以上对比信号:双价生物素探针引领图像引导手术新时代

一、研究背景:小肿瘤识别面临的挑战

随着光学影像技术的迅猛发展,基于近红外(NIR)荧光染料的成像方案被广泛用于术中肿瘤导航。然而,目前FDA批准的主流染料(如靛氰绿ICG、亚甲蓝MB)存在两个关键痛点:

- 缺乏肿瘤靶向性,常被正常组织吸收

- 常态“常亮”发光,导致高背景噪音

这使得在实际手术过程中,医生难以清晰界定肿瘤边界,尤其在处理**<3毫米**的早期肿瘤或转移病灶时,面临更大误切或漏切风险。

二、技术路线突破:三合一式智能探针设计

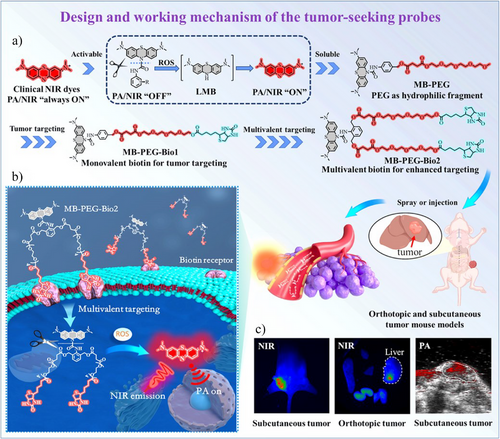

为解决上述问题,研究团队设计了一种基于亚甲蓝(MB)的ROS响应型双价生物素靶向探针,命名为 MB-PEG-Bio₂,融合三大关键模块:

- 多价生物素结构:通过两个生物素单元增强对肿瘤细胞膜上生物素受体(如SMVT)的亲和力,实现更高选择性

- ROS敏感开关:利用肿瘤微环境中高表达的活性氧,如HOCl、ONOO⁻,触发开环反应,释放荧光信号

- 临床级染料模块:基于亚甲蓝染料(FDA认证)改构,确保成像灵敏度与生物安全性

这一“三位一体”的结构设计使得探针在激活前无光信号,“静默渗透”;进入肿瘤环境后被ROS激活,“瞬时高亮”,实现高信噪比成像。

三、合成方法与响应性能评估

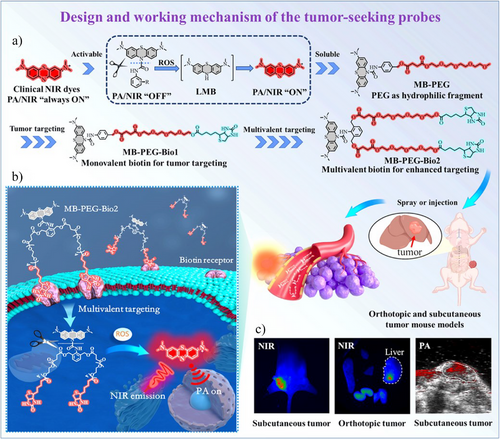

合成上,研究者借助多步有机反应精确引入双PEG链与两个生物素基团,确保探针具备良好水溶性与靶向能力。

性能测试结果:

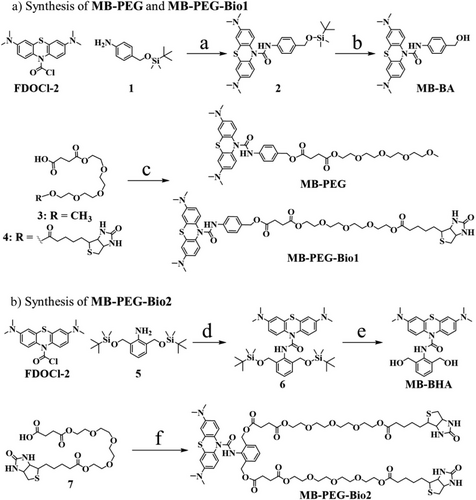

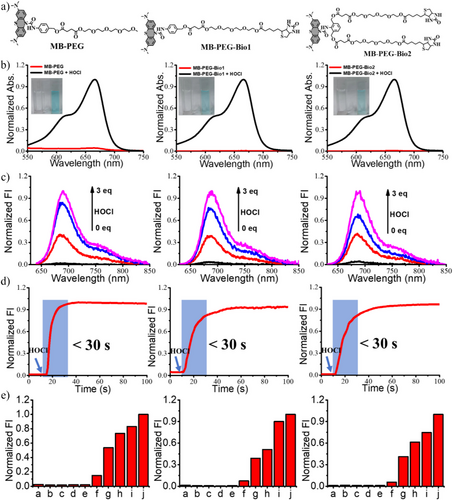

- 被HOCl激活30秒内迅速荧光增强

- 吸收峰从无到664nm迅速跃升,发射峰稳定于686nm

- 荧光强度提升超20倍,响应灵敏、选择性高

该探针对多种ROS(如ONOO⁻、•OH)均表现响应;而对常见生物干扰物(如氨基酸、金属离子)无明显信号波动。

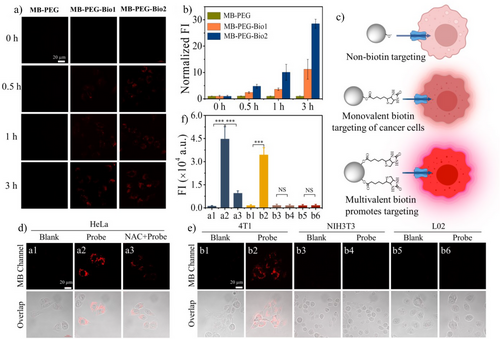

四、细胞实验:验证靶向性与激活性

在HeLa肿瘤细胞中,该探针表现出出色的细胞膜通透性与ROS响应:

- 与无靶向能力的MB-PEG相比,双价生物素探针MB-PEG-Bio₂在3小时内显著积累并激发荧光

- 通过NAC抑制ROS后,荧光显著减弱,验证其活性氧依赖性

在对比4T1肿瘤细胞与NIH3T3正常细胞时,只有肿瘤细胞中观察到强烈荧光,证明其对肿瘤高度选择。

五、动物实验:毫米级肿瘤精准识别

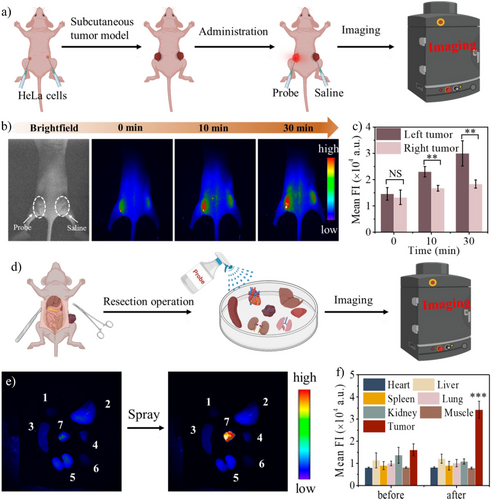

在小鼠实体瘤模型中,MB-PEG-Bio₂实现了以下突破:

- 在注射后10分钟内清晰“点亮”肿瘤区域,背景组织无明显信号

- 可检测3毫米以下的微小肿瘤组织

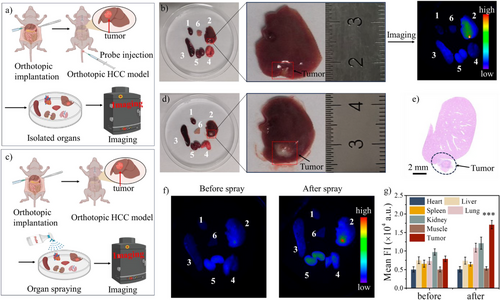

- 在原位肝癌模型中,探针展现出优异的靶向富集与激活能力

成像数据显示,其肿瘤/背景信号比(TBR)达到:

- 1.84(静脉注射)

- 2.30(喷涂模式)

远高于ICG对照组的TBR(分别为0.71与0.60)。

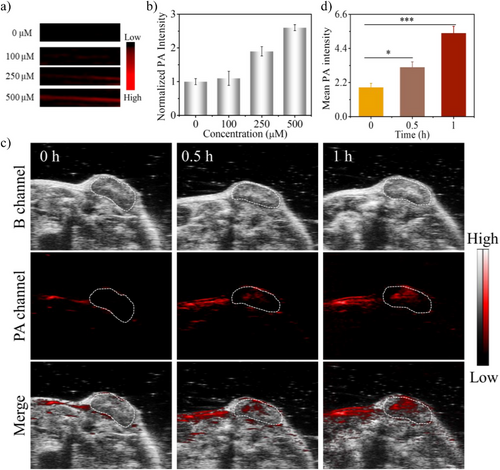

六、多模态成像支持:光声成像与荧光成像“双保险”

除了近红外荧光影像,MB-PEG-Bio₂还具备强大光声成像(PA)性能,经HOCl激活后,其PA信号呈剂量依赖性增强。

在小鼠实验证实,其PA成像能动态监测肿瘤部位,扩展了深组织中肿瘤识别的手段。

七、术中导航与术后复发抑制

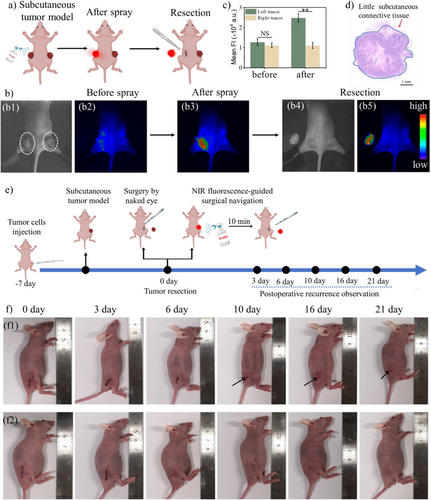

在模拟术中环境下对小鼠腿部肿瘤喷涂探针:

- 10分钟内形成清晰荧光对比

- 引导外科医生实现精准切除,误切极少

- 术后21天内,未见复发(对照组10天后出现新瘤)

这充分说明该探针具备极高的临床转化价值,特别适用于术中导航与保守切除。

八、安全性评估与总结

- 经细胞毒性实验与小鼠组织病理分析,MB-PEG-Bio₂对正常组织无明显毒性

- 高浓度激活下,在肿瘤环境中会释放对癌细胞具有一定毒性的中间体,对正常组织影响极小

综上所述:

MB-PEG-Bio₂不仅实现对3毫米级微小肿瘤的精准识别,还显著提升了术中成像的对比度与精度,并有效减少术后复发风险。该研究首次将**“双价靶向+ROS响应+临床染料”**三者融合,开创了可转化、精准、高对比影像探针设计的新范式。

参考文献

Liu, F.; Liu, L.; Zhang, M.; Li, J.; Li, M.; Wei, P.; Yi, T. A Multivalent Targeting Strategy for Developing Reactive Oxygen Species‐Activated Tumor‐Seeking Probe to Guide Precise Surgical Resection. Angew Chem Int Ed 2025, e202510441. https://doi.org/10.1002/anie.202510441.