【JACS】3个关键机制揭示光化学“吸收-反应”错配之谜

光化学广泛应用于增材制造、光动力治疗和有机合成等领域。然而,近年来研究者发现:某些光化学反应的实际反应效率与其吸收光谱并不匹配。这一现象挑战了“吸收越强,反应越快”的传统认知。本文发表于《美国化学会志》,通过系统实验和理论建模,揭示了导致这一错配的三大关键机制。

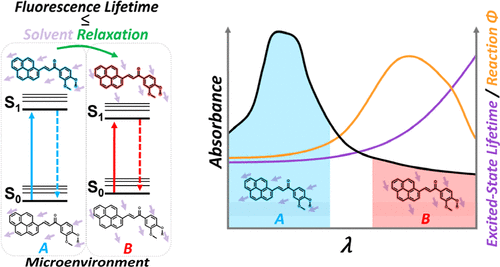

一、错配现象:吸收≠反应?

传统观点认为,分子在某波长下的吸光度越高,其光化学反应效率也越高。但研究者通过“光化学作用图”(Photochemical Action Plot)发现,许多反应的波长依赖性与吸收光谱严重不符。这种错配不仅存在于光聚合、光解离、光酸碱反应等多个体系中,还可能揭示更深层的物理化学机制。

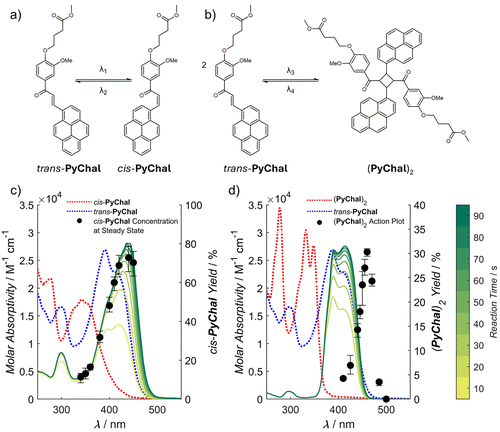

二、机制一:光稳态的动态平衡

对于可逆光化学反应,如[2+2]光环加成或光异构化,反应物与产物之间存在竞争性吸收和反向反应。研究者以芘-查尔酮(Pyrene-Chalcone)为模型,建立了动力学方程,模拟了不同波长下的反应产率。结果表明,某些波长下的高反应性并非源于强吸收,而是由于反应达到稳态时产物积累最多。

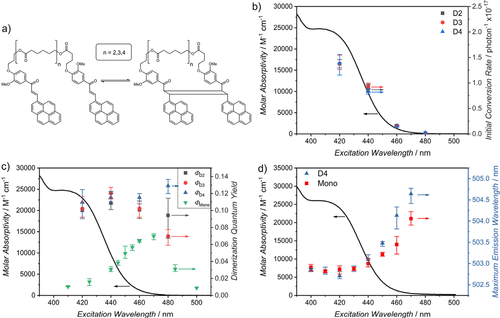

三、机制二:微环境选择性激发

研究进一步发现,分子所处的微环境(如溶剂极性、分子间相互作用)会影响其激发态寿命和反应路径。通过合成连接的染料分子并进行稳态与时间分辨荧光光谱分析,研究者观察到明显的“红边效应”(Red-Edge Effect),即不同微环境对激发态的选择性响应。这种选择性激发导致某些波长下反应效率异常高,解释了吸收与反应之间的错配。

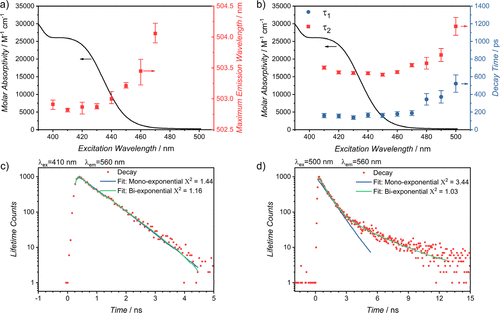

四、机制三:激发态寿命的波长依赖性

通过调控染料分子的结构,研究者发现激发态寿命在不同波长下显著变化。这种变化直接影响反应的量子产率,即单位光子引发反应的效率。因此,激发态寿命的波长依赖性成为解释错配现象的关键一环。

这项研究不仅填补了光化学基础理论的空白,也为光动力治疗、光催化和材料科学提供了新的设计思路。未来,科学家可以通过调控微环境而非仅依赖吸收光谱,实现更高效、更精准的光化学反应。