【Angew.Chem】40分钟内精准识别活性病原体:一项颠覆性植物病害诊断技术来了!

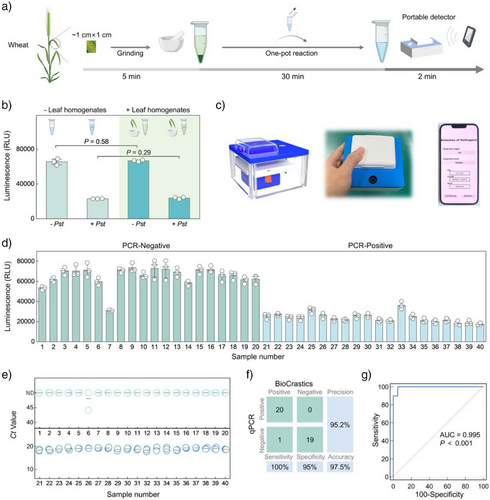

在现代农业面临病原体频发、农药滥用和生态退化的背景下,如何实现快速、精准、现场可操作的植物病害诊断,成为保障粮食安全的关键。近日,Hu等人在《Angewandte Chemie International Edition》发表的一项研究,提出了一种名为BioCrastics的生物发光CRISPR-Craspase诊断技术,能够在40分钟内直接检测植物样本中的活性病原体,准确率高达97.5%,为精准农业和病害管理带来革命性突破。

一、背景:植物病害诊断的瓶颈

传统的植物病害诊断方法主要包括:

- 表型检测:如肉眼观察、光谱成像等,操作简便但无法识别潜伏感染或区分近缘病原种类。

- 分子检测:如PCR、免疫检测等,虽具高灵敏度和特异性,但依赖核酸提取和扩增,操作复杂,难以现场应用。

尤其是核酸检测方法,常因植物组织中存在色素、酚类等干扰物质而需要复杂的前处理步骤,且扩增过程易受污染,限制了其在田间的推广。

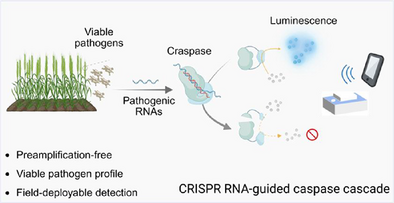

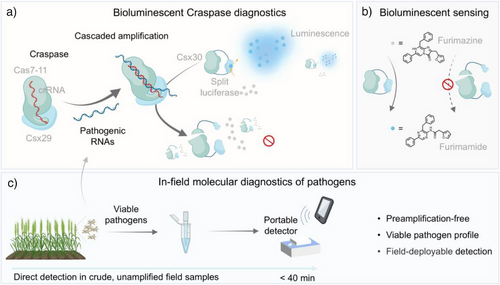

二、技术突破:BioCrastics的核心原理

BioCrastics技术的核心在于:

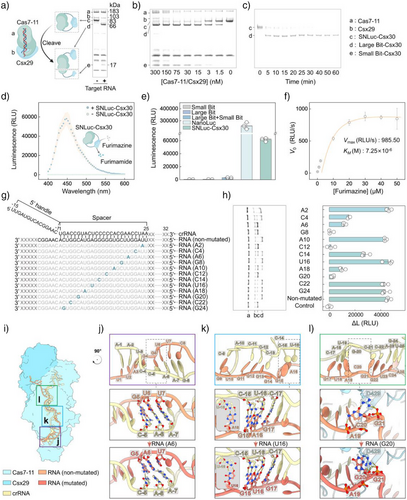

- 利用CRISPR III-E系统中的RNA激活蛋白酶Craspase(Cas7-11/Csx29),识别病原体特异性RNA。

- 通过裂解融合的荧光素酶底物SNLuc-Csx30,触发生物发光反应。

- 实现无需核酸提取和扩增的直接检测,灵敏度达皮克级别。

该系统通过酶级联放大机制,能在粗提植物样本中识别病原体RNA,避免了传统荧光或比色法易受背景干扰的问题。

三、性能验证:高灵敏度、高特异性、可现场操作

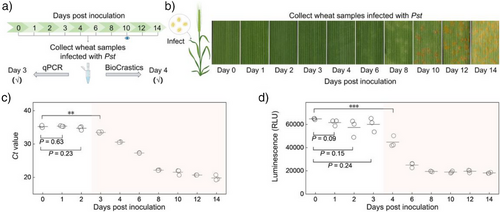

研究团队以小麦条锈病病原Puccinia striiformis为模型,验证了BioCrastics的性能:

- 检测时间:从样本处理到结果输出仅需40分钟。

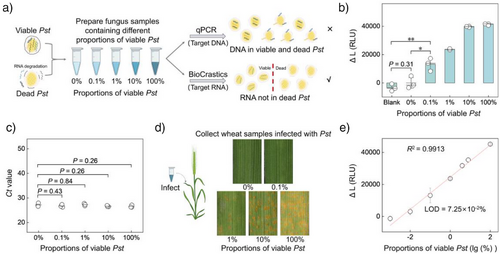

- 灵敏度:可检测低至0.1%的活性病原比例。

- 特异性:通过crRNA设计,可识别单碱基突变,区分抗药性菌株。

- 准确率:在40份田间样本中,BioCrastics与qPCR结果一致率达97.5%,其中灵敏度100%,特异性95%。

此外,该技术还成功检测了水稻稻瘟病病原Magnaporthe oryzae和大麦条纹花叶病毒BSMV,展现出广泛的适用性。

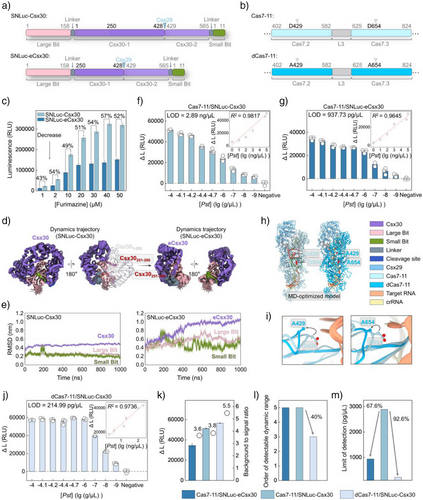

四、工程优化:提升灵敏度与动态范围

为进一步提升检测性能,研究者对Craspase系统进行了蛋白工程改造:

- 底物优化:通过截短Csx30蛋白,提高裂解效率,灵敏度提升67.6%。

- 酶体改造:构建失去cis裂解活性的dCas7-11,增强trans裂解能力,灵敏度提升13倍。

- 组合策略:同时使用Cas7-11与dCas7-11靶向不同RNA位点,实现灵敏度与动态范围的双重优化。

这些改造使BioCrastics在保持高灵敏度的同时,具备更广的定量检测能力,媲美传统核酸扩增法。

五、现场应用:无需仪器,手机即可读数

BioCrastics的设计充分考虑田间应用需求:

- 样本处理:仅需石英砂研磨,无需离心或纯化。

- 检测设备:无需光源和滤光片的便携式生物发光检测器,可由电池供电。

- 数据读取:配套手机App即可读取发光信号,实现快速诊断。

相比Cas12a或Cas13a等CRISPR检测方法,BioCrastics在操作简便性、检测时间和现场适应性方面具有显著优势。

六、前瞻意义:精准农业的关键工具

BioCrastics不仅能早期识别病原体,还能区分活性与非活性病原,解决了PCR检测中“死菌假阳性”的问题:

- 在冬季低温环境下,田间病原多为死亡状态,传统检测易误判风险。

- BioCrastics通过RNA识别,仅对活性病原产生信号,支持更精准的病害风险评估。

这项技术为精准施药、减少农药使用、提升作物产量提供了强有力的工具,推动农业向智能化、绿色化方向发展。

七、结语:从实验室走向田间的分子诊断革命

BioCrastics的出现,标志着植物病害分子诊断从实验室走向田间的关键一步。其快速、精准、便携的特点,使其有望成为未来农业病害管理的标准工具。随着更多病原靶点的开发和设备的普及,这项技术将为全球粮食安全和生态农业提供坚实保障。

想象一下,农民只需一部手机和一个小盒子,就能在田头判断是否需要喷药——这不再是科幻,而是正在发生的现实。