【Angew.Chem】🔍突破传统光热治疗!揭秘“双钥匙”激活纳米探针的5大优势

在精准医学日益发展的今天,如何实现高特异性、深层次的疾病诊断与治疗成为科研热点。近日,Angewandte Chemie International Edition发表的一项研究,提出了一种“双钥匙”控制的激活型有机半导体纳米探针(DPPBT2NH₂ NPs),在近红外二区(NIR-II)光照下实现高精度光声成像(PAI)与光热治疗(PTT),为深层病灶的可视化与干预提供了全新解决方案。

📚文章标题:“Dual-Key”-Controlled Activatable Semiconducting Polymer Nanoprobe for Highly Precision Phototheranostics Under NIR-II Light Excitation 作者:Guangzhao Yang等 期刊:Angew. Chem. Int. Ed链接:https://doi.org/10.1002/anie.202511084

🌡️1. NIR-II窗口:深层成像与治疗的理想选择

传统的光声成像与光热治疗多依赖近红外一区(NIR-I)光源,穿透深度有限,背景干扰大。而NIR-II光(1000–1700 nm)具有更低的组织散射与更高的最大允许照射强度(MPE),例如1064 nm光的MPE为1.0 W/cm²,远高于808 nm光的0.33 W/cm²。这意味着在不损伤组织的前提下,可使用更高能量进行成像与治疗,从而提升信噪比与治疗效率。

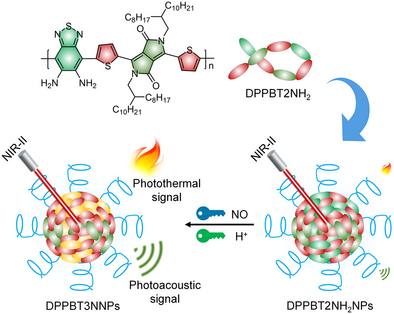

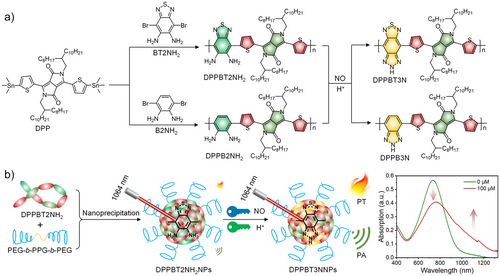

🔑2. “双钥匙”激活机制:精准识别病理环境

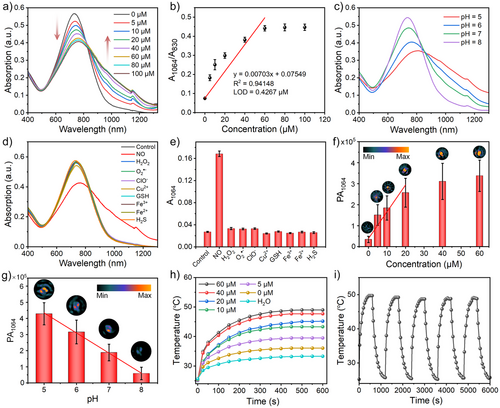

该研究设计的探针采用一对病理因子——一氧化氮(NO)与酸性环境——作为激活“钥匙”。探针中的BT2NH₂基团在NO与酸性共同作用下被氧化为BT3N,形成强电子受体结构,导致吸收峰红移至NIR-II区域。这种“NO+酸性”双重激活机制显著提升了探针的特异性,避免了传统“始终开启”型探针带来的高背景信号与副作用。

🧪3. 高稳定性与生物兼容性:临床转化潜力巨大

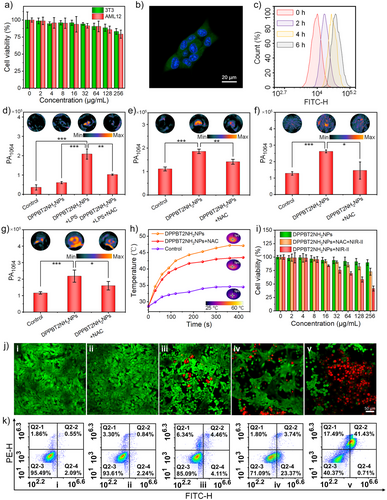

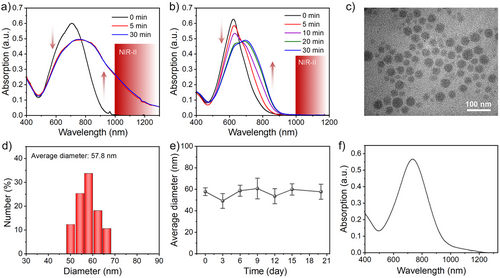

DPPBT2NH₂ NPs通过PEG-b-PPG-b-PEG包裹形成水分散性纳米颗粒,平均粒径为57.8 nm,储存20天后仍保持稳定形态。在细胞培养液中(含10% FBS)也表现出优异的稳定性。此外,MTT实验显示其对正常细胞(如3T3与AML12)几乎无毒,即使浓度高达256 µg/mL,细胞活性仍保持良好。这为其在体内应用奠定了坚实基础。

📸4. 激活后信号增强高达9倍:成像与治疗双重提升

在NO浓度升高与酸性增强的条件下,探针的吸收强度在1064 nm处显著提升,最大吸收比值(A1064/A830)提高至5.91倍,最低检测限为0.4267 µM。光声信号强度提升高达9倍,光热转换效率最高达54.6%。在细胞水平,探针可被癌细胞(如4T1、HepG2、MDA-MB-231)有效摄取并激活,而正常细胞则无明显响应,体现出极高的选择性。

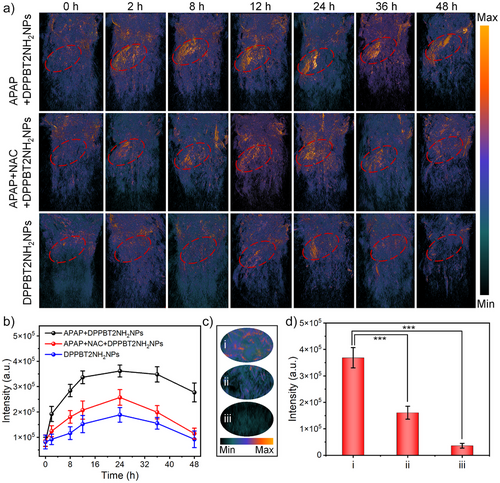

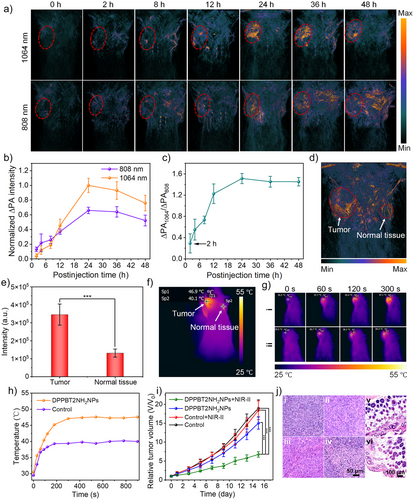

🧬5. 动物实验验证:肿瘤与肝损伤模型均表现优异

在小鼠药物性肝损伤(DILI)模型中,注射探针后肝区光声信号在24小时内增强4.38倍,而健康肝脏无明显变化。在4T1乳腺癌模型中,肿瘤区光声信号与温度显著升高,治疗后肿瘤体积明显缩小,组织切片显示肿瘤细胞大量坏死,而正常组织无损伤。这充分证明了该探针在体内的激活性、成像能力与治疗效果。

🧭总结与展望

该“双钥匙”激活型纳米探针在结构设计、响应机制、生物兼容性与成像治疗性能方面均表现出色。其五大优势如下:

- 利用NIR-II光实现深层成像与治疗;

- 通过NO与酸性双重激活提高特异性;

- 具备优异的稳定性与低毒性;

- 激活后信号增强显著,成像与治疗性能大幅提升;

- 在肿瘤与肝损伤模型中均验证了其临床潜力。

该研究不仅提供了一种高性能的光热治疗探针,更提出了可推广的分子设计策略,为未来构建多种病理因子响应的纳米探针提供了新思路。随着技术的进一步发展,类似探针有望应用于呼气检测、炎症监测、癌症早筛等多种场景,推动精准医学迈向更高水平。