【Adv.Mater.】15.82秒可视磷光:开启水凝胶在体内定位的新纪元

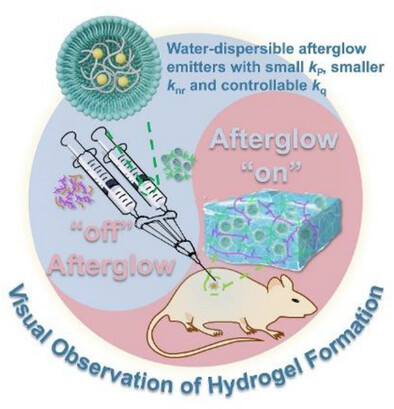

在生物医学领域,水凝胶因其优异的生物相容性和可注射性,被广泛应用于放疗防护、组织修复、药物递送等场景。然而,如何在体内精准确认水凝胶是否成功形成并定位,始终是一个技术瓶颈。近期,《Advanced Materials》发表的一项研究提出了一种创新的解决方案:通过构建有机磷光发光体,实现水凝胶形成过程的可视化观察,磷光寿命最长可达15.82秒。

文章信息

📚文章标题:Organic Afterglow Emitters for Visual Observation of Hydrogel Formation in Biomedical Systems 作者:Kaka Zhang等 期刊:Advanced Materials 链接:https://doi.org/10.1002/adma.202418750

一、水凝胶的医学价值与定位难题

水凝胶在医学中的应用极为广泛:

- 在盆腔或腹部放疗中,注射水凝胶可保护直肠等周边组织免受辐射损伤;

- 在术后防粘连方面,水凝胶可形成屏障,减少组织间不必要的黏附;

- 在伤口修复中,水凝胶可填充不规则创面,促进组织再生;

- 在药物递送中,水凝胶可控释药物,提高治疗效率。

然而,这些应用的前提是水凝胶能在目标位置成功凝胶化。传统的定位手段如CT成像或肉眼观察,受限于组织密度差异小、血液干扰等因素,难以准确判断水凝胶是否已形成。

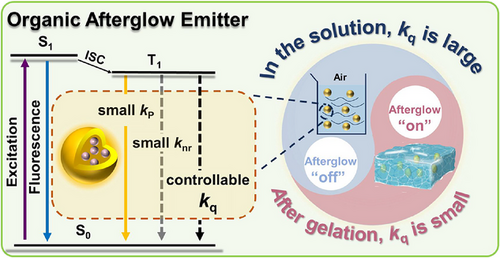

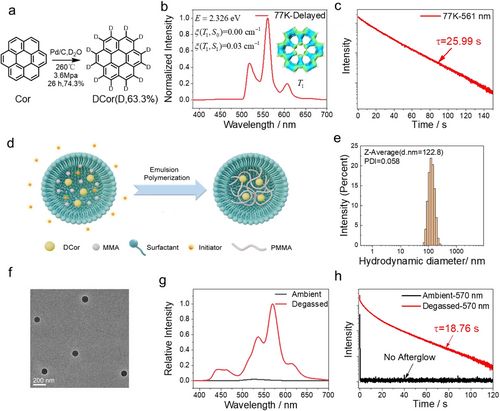

二、有机磷光发光体:从“看不见”到“发光定位”

研究团队设计了一种特殊的有机磷光发光体——DCor(氘代苯并菲),并将其封装在PMMA乳胶颗粒中。这种发光体具有以下特性:

- 极低的磷光速率常数(kₚ ≈ 0.04 s⁻¹);

- 极低的非辐射衰减速率(kₙᵣ ≈ 0.01 s⁻¹);

- 可控的氧猝灭速率(k_q)。

在液态环境中,由于氧气的猝灭作用,DCor处于“熄灭”状态,不发光;而一旦形成水凝胶,氧气扩散受阻,DCor转为“点亮”状态,发出明亮且持久的磷光。

三、15.82秒磷光寿命:水凝胶形成的“光学指纹”

在体内实验中,研究人员将含有DCor-PMMA颗粒的水凝胶前体注射至大鼠皮下或子宫腔,观察到如下现象:

- 凝胶形成后,水凝胶发出黄绿色磷光,持续时间超过1分钟;

- 磷光寿命最长达15.82秒,信噪比高,肉眼即可识别;

- 与CT成像相比,磷光变化更显著,定位更精准。

此外,在裸鼠体内,磷光可透过皮肤观察,持续约10秒,显示出良好的组织穿透能力。

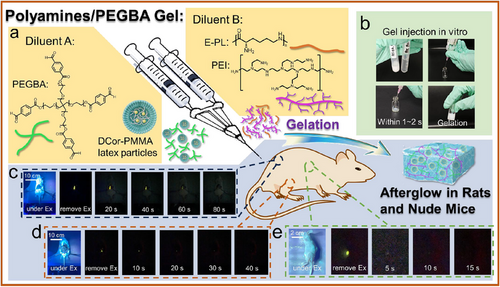

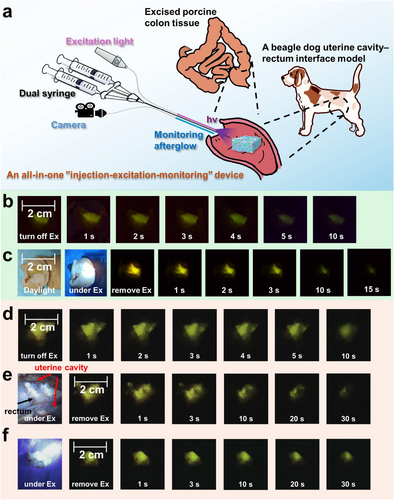

四、从实验室到临床:一体化“注射-激发-监测”设备

为了实现临床应用,研究团队开发了一种集注射、激发与监测于一体的设备,类似内窥镜结构:

- 双注射器同步注入水凝胶前体;

- 同轴激发光源照射注射部位;

- 光源关闭后,同轴光纤摄像头捕捉磷光信号。

在猪结肠和比格犬子宫-直肠界面模型中,该设备成功实现了水凝胶形成的实时可视化,验证了其在复杂体腔环境中的实用性。

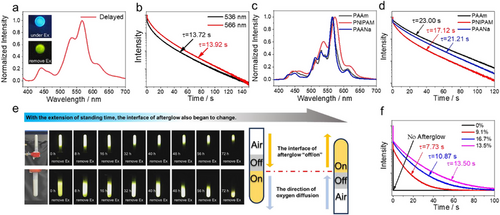

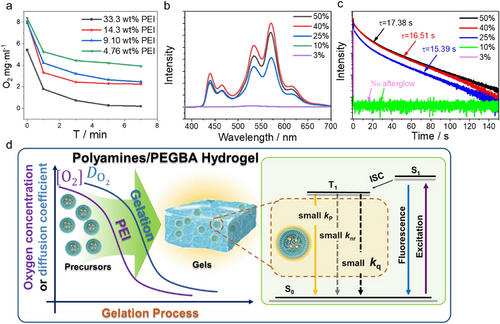

五、机制解析:氧气扩散受限是关键

研究进一步分析了磷光“点亮”的机制:

- PEI(聚乙烯亚胺)具有还原性,可降低氧浓度;

- 水凝胶网络结构显著降低氧气扩散速率(从水中的2.4×10⁻⁹ m²/s降至1.4×10⁻¹⁰ m²/s);

- 氧浓度降低至0.8%,使k_q降至≈0.02 s⁻¹,磷光得以激发。

此外,自由基聚合形成的水凝胶(如PAAm)可进一步清除溶解氧,磷光寿命甚至可达23.00秒,创下水凝胶体系的磷光寿命纪录。

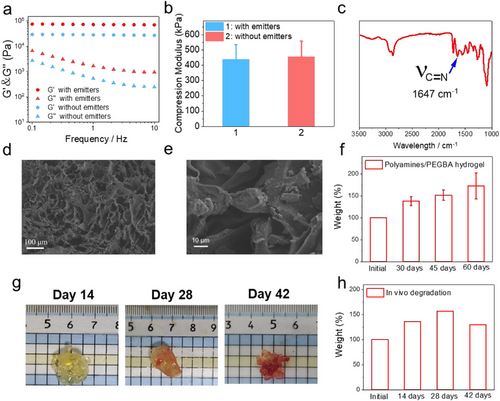

六、生物安全性与材料性能评估

该水凝胶系统在生物安全性方面表现良好:

- 对NIH3T3细胞无明显毒性;

- 在SD大鼠皮下注射后,水凝胶稳定存在达6周;

- 具备良好的力学性能(压缩模量达438 kPa)和可控降解性。

这些特性使其具备在临床中长期应用的潜力。

七、结语:光学可视化技术赋能水凝胶医学应用

本研究不仅提出了一种可视化水凝胶形成的新方法,更为软物质体系中构建高性能磷光材料提供了新策略。未来,该技术有望集成至临床水凝胶产品中,如用于宫颈癌放疗防护的Respacio水凝胶,提升治疗的精准性与安全性。

15.82秒的磷光,不仅是一个数字,更是水凝胶在医学应用中迈向可视化、智能化的关键一步。