【Angew.Chem】一维链中的奇迹:7种Pt/Pd混晶实现高达64%的发光量子效率与多色调控

在功能材料领域,如何提升发光效率并实现可控的发光颜色,一直是科研与应用的热点。近期发表于《Angewandte Chemie International Edition》的研究,展示了一种前所未有的策略:通过将铂(II)和钯(II)配合物混合构建一维链状晶体,实现了发光效率的大幅提升和颜色的精细调控。本文将对该研究进行深入解读,揭示其科学原理与潜在应用价值。

一、研究背景:从植物光合作用到金属间相互作用

在自然界中,植物通过复杂的分子间相互作用高效地收集和转移光能。类似地,科研人员在人工光功能材料中也探索了多种分子间作用力,如氢键、卤键、π–π堆积等,以调控发光性能。其中,金属间相互作用(metallophilic interactions)在含有5d电子的金属配合物中尤为重要,尤其是Pt(II)和Au(I)体系。

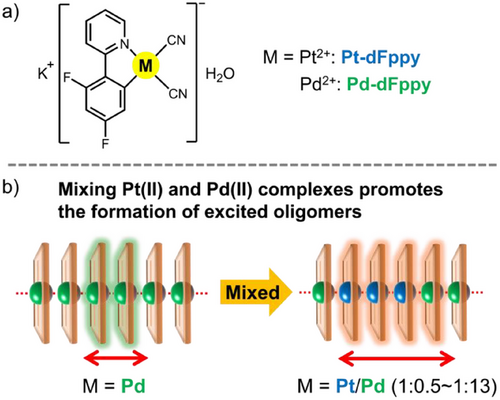

Pt(II)配合物因其d⁸电子构型,能通过Pt⋯Pt堆积形成激发态聚集体(如三聚体、四聚体),并产生金属-金属-配体电荷转移(MMLCT)发光。而Pd(II)配合物虽结构相似,但因其4d轨道较小、较局域,Pd⋯Pd相互作用较弱,导致其发光效率远低于Pt(II)。

二、实验设计:构建7种Pt/Pd混晶体系

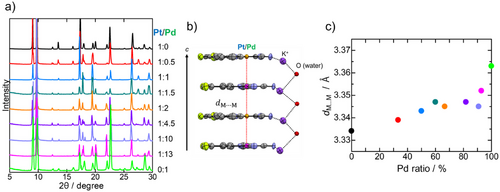

研究团队合成了7种不同Pt/Pd比例的混晶,分别为1:0.5、1:1、1:1.5、1:2、1:4.5、1:10和1:13。这些晶体均采用相同的空间群P2₁/c,形成一维堆积结构,金属间距离在3.334–3.363 Å之间。通过ICP-MS和核磁共振确认了金属比例,并通过X射线衍射和SEM/EDX验证了晶体的均匀性和结构一致性。

值得注意的是,尽管Pd的范德华半径小于Pt,但Pd-dFppy晶体中的金属间距离反而更长,表明Pd⋯Pd相互作用本质上较弱,主要受晶体堆积力而非金属间吸引力控制。

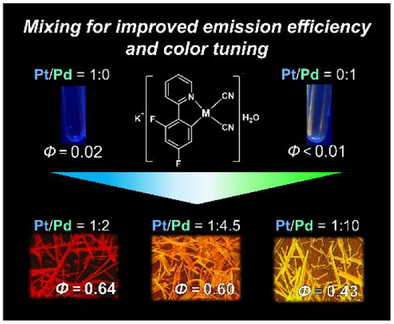

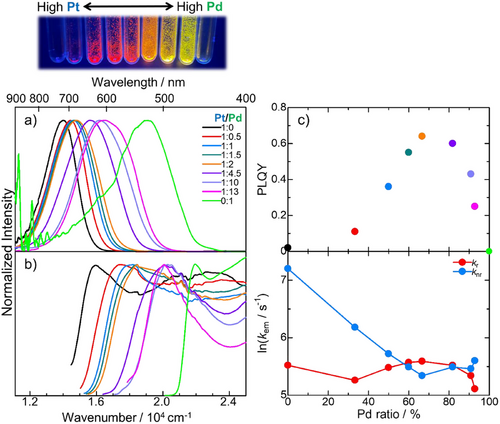

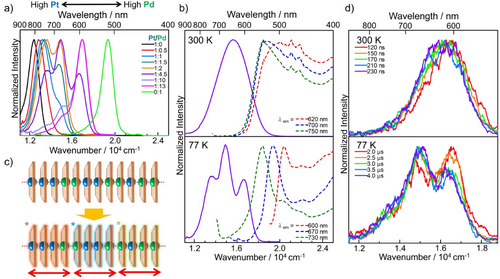

三、发光性能:量子效率最高达64%,颜色随比例变化

在室温下,这些混晶展现出强烈发光,颜色从深红到亮黄不等。随着Pd比例增加,发光波长从709 nm(Pt-dFppy)蓝移至518 nm(Pd-dFppy),对应的发光能量从1.41×10⁴ cm⁻¹提升至1.93×10⁴ cm⁻¹。

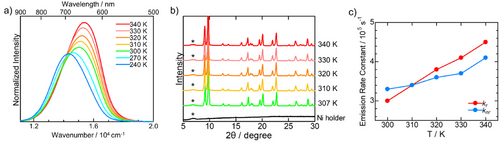

尤其在Pt/Pd = 1:2的混晶中,发光量子效率高达64%,远超纯Pt或Pd配合物(均低于2%)。分析发现,这种高效率主要源于非辐射失活速率(k_nr)显著降低,而辐射速率(k_r)保持在较高水平(约3.9×10⁵ s⁻¹)。

四、温度效应:低温分裂发光,高温反而增强

在77 K低温下,混晶的发光谱出现明显分裂,表明存在多个激发态发光位点。这些位点对应不同Pt/Pd组合的激发寡聚体,如Pt-Pt-Pt-Pd、Pd-Pt-Pt-Pd、Pd-Pd-Pd-Pt等。不同组合导致不同的MMLCT能级,从而实现多色发光。

更令人惊讶的是,在高温(如340 K)下,部分混晶(如Pt/Pd = 1:2)发光强度反而增强。这一现象归因于热激活促进了高能激发寡聚体的形成,同时非辐射过程未显著增加,使得辐射过程占主导地位。

五、能量迁移机制:从Pd富集到Pt富集的激发态转移

时间分辨发光实验显示,在室温下,激发态能量可在不同寡聚体之间快速迁移(10–100 ns),形成热平衡态的宽谱发光。而在低温下,迁移速率下降至微秒级,导致发光谱分裂。能量迁移方向通常从Pd富集(高能)向Pt富集(低能)寡聚体转移,体现出金属间相互作用对能级的调控能力。

六、研究意义与应用前景

该研究首次系统展示了通过Pt/Pd混合构建的一维链状晶体,不仅实现了发光颜色的连续调控,还显著提升了发光效率,甚至在高温下仍能保持或增强发光性能。这种多发光位点的体系远超传统的双发光系统,为开发多色发光器件、温度响应材料和高效光电材料提供了新思路。

此外,该工作也为理解金属混合在激发态能量调控中的作用提供了清晰模型,有望在量子点、金属合金等领域拓展应用。

七、结语

通过精妙的金属混合策略,研究人员成功构建了一个可调色、高效率、温度响应的发光体系。7种Pt/Pd混晶不仅展示了材料设计的巧思,也为未来光功能材料的开发提供了坚实的科学基础。在材料科学迈向智能化与多功能化的今天,这项研究无疑是一道亮丽的光芒。