【Angew.Chem】💡突破100%发光效率!揭秘3种铜碘配合物如何革新低剂量3D X射线成像

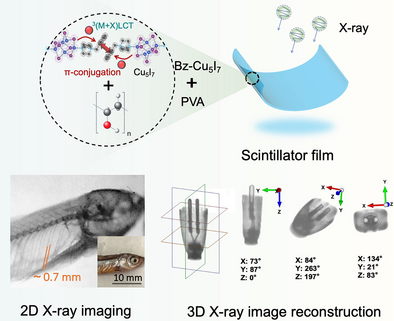

在医学影像和工业检测领域,X射线成像技术扮演着不可替代的角色。然而,传统的X射线探测器往往需要高剂量辐射才能获得清晰图像,既增加了成本,也带来了健康风险。近日,《德国应用化学》杂志发表了一项突破性研究,报道了3种新型配体工程化的“一体化”Cu(I)碘化物配合物,其中一种材料——Bz-Cu₅I₇——实现了接近100%的光致发光量子效率(PLQY),并在低剂量条件下实现了高分辨率的三维X射线成像。这项成果为下一代低剂量CT技术提供了强有力的材料支持。

🧪一、三种Cu(I)碘化物配合物的结构设计与性能对比

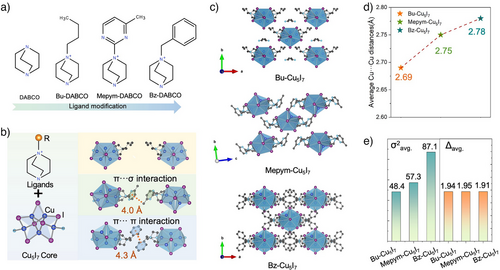

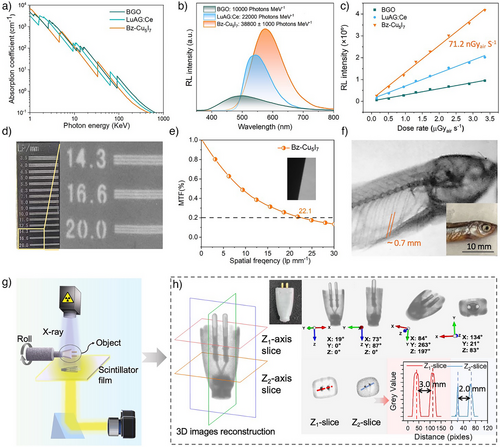

研究团队设计了三种不同配体修饰的Cu₅I₇配合物:

- Bu-Cu₅I₇:采用丁基-DABCO配体,结构较为柔软,PLQY仅为23.4%。

- Mepym-Cu₅I₇:采用甲基嘧啶-DABCO配体,具有一定刚性,PLQY提升至46.9%。

- Bz-Cu₅I₇:采用苄基-DABCO配体,引入强π–π堆积作用,结构刚性最强,PLQY高达近100%。

三者均采用Cu₅I₇团簇为核心结构,通过配体调控实现不同程度的结构刚性。X射线单晶衍射分析显示,Bz-Cu₅I₇具有最紧凑的晶体结构和最强的π共轭作用,从而有效抑制了非辐射能量损失。

🌈二、发光性能解析:Bz-Cu₅I₇为何能达到近100%效率?

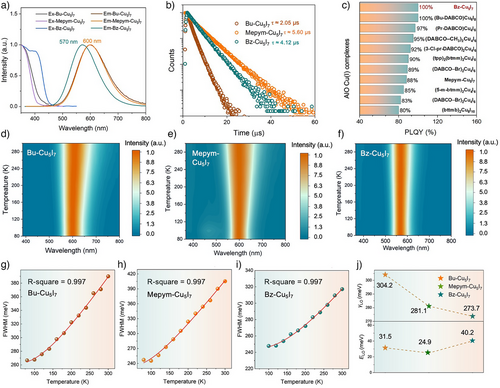

通过紫外-可见吸收光谱和光致发光测试,研究发现:

- Bz-Cu₅I₇的发光峰位于570 nm,呈现绿色-黄色光。

- 其斯托克斯位移仅为160 nm,远小于Bu-Cu₅I₇(221 nm)和Mepym-Cu₅I₇(180 nm),表明分子结构刚性高,激发态弛豫过程中的构象变化小。

- PL寿命测试显示,Bz-Cu₅I₇在室温下寿命稳定(约4.12 µs),几乎不受温度影响,说明其发光过程以稳定的三重态为主。

此外,温度依赖性光谱分析表明,Bz-Cu₅I₇具有最弱的电子-声子耦合强度(γ_LO = 273.7 meV),进一步说明其非辐射过程被有效抑制。

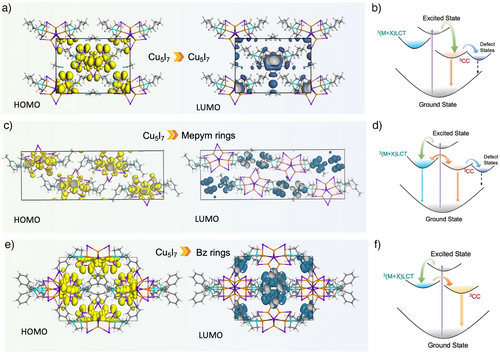

🔍三、电子结构揭示:从分子轨道看发光机制

通过密度泛函理论(DFT)计算,研究团队分析了三种配合物的电子结构:

- Bu-Cu₅I₇的HOMO和LUMO均位于Cu₅I₇核心,属于团簇中心激发(³CC)机制。

- Mepym-Cu₅I₇和Bz-Cu₅I₇的LUMO则位于配体部分,属于金属+卤素到配体电荷转移(³(M+X)LCT)机制。

Bz-Cu₅I₇的电子结构表明其激发态能量主要集中在高效发光的³CC态,且几乎不受缺陷态和声子作用影响,从而实现了接近100%的PLQY。

📸四、X射线闪烁性能:低剂量高分辨率成像的关键

将Bz-Cu₅I₇制成柔性闪烁薄膜后,其X射线响应性能令人惊艳:

- 相对光输出高达38,800 photons/MeV,远超商业闪烁体BGO(10,000)和LuAG:Ce(22,000)。

- 最低检测剂量仅为71.2 nGy air/s,远低于医学诊断标准(5.5 µGy air/s)。

- 空间分辨率超过20 lp/mm,可清晰成像标准测试卡和干鱼骨骼等复杂结构。

此外,该薄膜在多角度X射线照射下实现了耳机插头等电子元件的三维重建,展示了其在CT成像中的巨大潜力。

🧠五、从材料到应用:Bz-Cu₅I₇的未来展望

Bz-Cu₅I₇的成功不仅在于其材料本身的高发光效率和低剂量响应,更在于其柔性加工性和环境稳定性,使其具备广泛应用前景:

- 医学影像:低剂量CT扫描,减少患者辐射暴露。

- 工业检测:高分辨率无损检测,适用于微电子器件。

- 安全检查:快速精准识别复杂结构物品。

- 天文探测:高灵敏度X射线探测器的候选材料。

随着配体工程和结构刚性调控技术的不断发展,类似Bz-Cu₅I₇的“一体化”Cu(I)配合物有望成为下一代X射线成像材料的核心。

文章信息

📚文章标题:Ligand-Engineered All-In-One Cu(I) Iodide Complex Enables Near-Unity Photoluminescence and Advanced 3D X-ray Image Reconstruction 作者:M. Liang, K. Gang, L. Li, K. Liu, D. Yan, S. Wang, S. Liu, X. Liu, Q. Zhao, K. Zheng 期刊:Angew. Chem. Int. Ed 链接:https://doi.org/10.1002/anie.202512471