【Angew.Chem】42%量子产率提升!揭秘PDI-COF在单重态氧光催化中的结构设计奥秘

二维共价有机框架(COFs)作为新兴的有机半导体材料,因其高度有序、可调结构和优异的光电性能,在光催化领域展现出巨大潜力。本文聚焦于一项最新研究成果,通过构建空间有序的供体–受体(D–A)结构,实现了单重态氧(¹O₂)生成效率的显著提升,尤其是PDI-DBC-COF在可见光照射下的量子产率高达0.64,比传统结构提升了42%。

一、背景:二维COFs与D–A工程的结合

二维COFs由π共轭单体通过动态共价键连接而成,自2005年首次报道以来,广泛应用于催化、气体分离、传感和能源转换等领域。其一维通道和规则结构有利于电荷与质量传输,尤其适用于光催化。

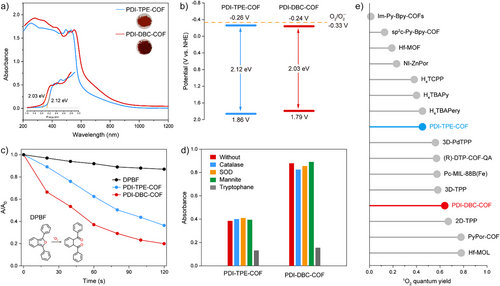

近年来,受有机光伏和共轭聚合物中D–A系统成功经验的启发,研究者开始在COFs中引入D–A结构,以拓展光响应范围、促进电荷分离并增强激子扩散。然而,大多数D–A COFs采用AA堆叠方式,限制了能量传输路径,仅限于层内或通道内传输。

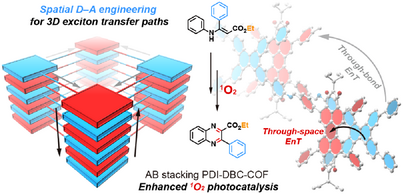

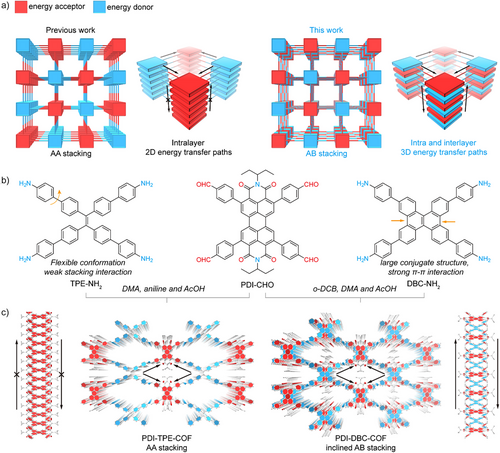

二、创新设计:几何导向构建AB堆叠结构

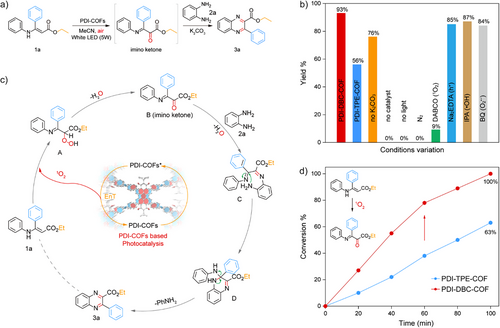

本研究提出一种“连接体几何导向”的策略,通过选择不同刚柔性的供体分子,调控PDI基COF的空间D–A排列:

- PDI-TPE-COF:采用柔性四苯乙烯(TPE)供体,形成传统的AA堆叠结构。

- PDI-DBC-COF:采用刚性二苯并[g,p]苝(DBC)供体,诱导形成倾斜的AB堆叠结构,实现层内与层间激子迁移的协同。

这种AB堆叠结构打破了二维限制,建立了多维能量传输通道,显著增强了单重态氧的生成效率。

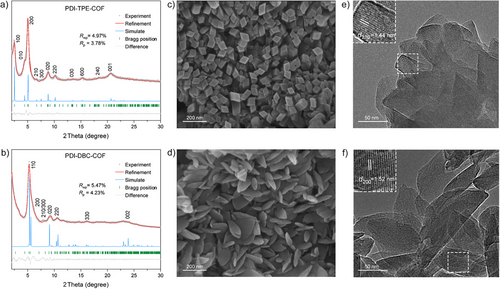

三、性能对比:PDI-DBC-COF的光催化优势

在可见光照射下,两种COF均能定量生成¹O₂,但PDI-DBC-COF的量子产率达到0.64,较PDI-TPE-COF提升42%。其在以下反应中表现尤为突出:

- 喹噁啉合成:在低强度LED光照下,PDI-DBC-COF催化效率高达97%,远超PDI-TPE-COF的56%。

- α-氨基羰基化合物合成:同样展现出优异的催化活性与选择性。

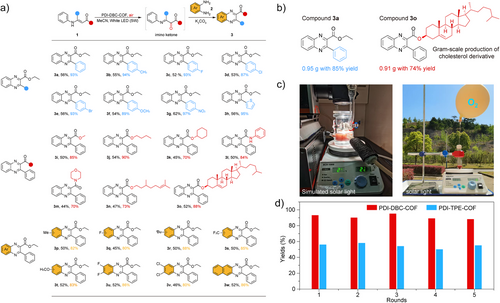

- 规模化应用:在模拟太阳光照射下,成功实现克级产物合成,验证了其实际应用潜力。

此外,PDI-DBC-COF具备良好的可回收性与稳定性,连续使用五次仍保持高活性与晶体结构完整。

四、机制解析:多维激子迁移与能量转移路径

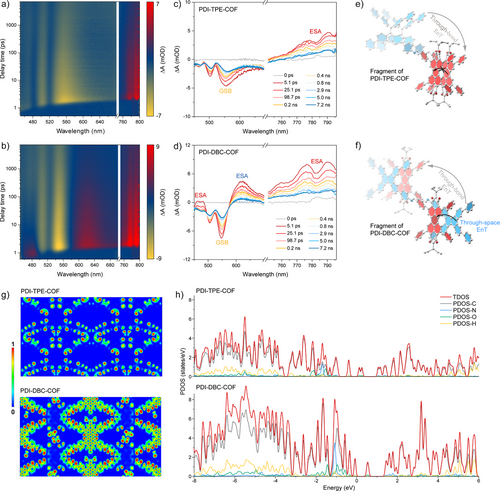

通过瞬态吸收光谱(TA)和理论计算,研究者揭示了PDI-DBC-COF优异性能的根源:

- 激子生成与迁移:AB堆叠结构促进了三重态激子的形成与迁移,增强了¹O₂的生成。

- 电子结构优化:其具有更窄的带隙、更高的费米能级电子密度,有利于能量转移。

- 电荷分布与耦合:电子局域函数(ELF)分析显示其具有更强的层间π–π堆叠与电荷离域性。

- Förster能量转移条件满足:供体与受体之间的发射与吸收光谱高度重叠,支持高效能量迁移。

这些结构与电子特性共同构建了一个高效的能量转移网络,使PDI-DBC-COF在光催化中脱颖而出。

五、广泛适用性与未来展望

研究进一步验证了PDI-DBC-COF在多种底物中的普适性:

- 芳基取代烯胺:无论是给电子基还是吸电子基,均能高效转化为喹噁啉衍生物,产率达87%–97%。

- 天然产物衍生底物:如香茅醇、胆固醇衍生物亦能顺利反应。

- 扩展π体系底物:萘基取代底物也能高效转化。

此外,该COF在α-氨基酸衍生物的合成中也展现出优越性能,进一步拓展了其应用边界。

六、结语:空间D–A工程引领COF光催化新纪元

本研究通过连接体几何导向策略,成功构建了具有多维激子迁移通道的PDI-DBC-COF,实现了单重态氧生成效率的显著提升。其在喹噁啉及α-氨基羰基化合物合成中的优异表现,展示了空间D–A工程在COF设计中的核心价值。

未来,类似的结构设计理念有望推广至其他光催化体系,推动金属自由、可持续的有机光催化技术发展,为绿色化学与能源转化提供新思路。